文/謝曉虹 王事通

自今年六月以來,《逃犯條例》修訂風波持續發酵。香港這座城市一個月經歷了多次遊行。這其中,既有反對修例示威,亦有聲援香港警察的大規模集會。然而,在一小撮心懷不軌者煽風點火下,這場風波不斷升級,直至爆發了大規模暴力事件。

這是香港的至暗時刻。

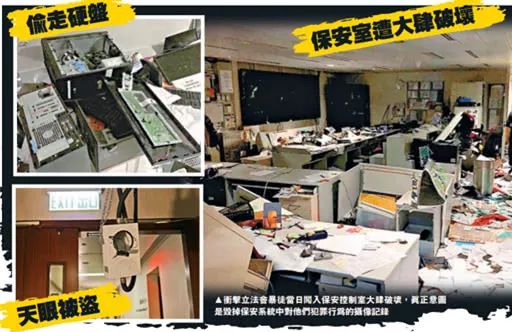

在六月九日、六月十二日、六月二十一日的示威遊行之後,針對香港回歸二十二周年這一關鍵政治節點,部分武裝、組織起來的極端分子以鐵籠車、鐵棍等攻擊性武器沖擊破壞立法會,向警員投擲腐蝕性液體、有毒粉末,導致十多名警員嚴重受傷。極端分子沖入立法會中肆意打砸、破壞,甚至公然將港英政府時期的殖民者旗幟,懸掛在立法會主席臺上。香港這顆璀璨的東方之珠,此刻竟因暴力和極端行為而黯然失色,不禁令人唏噓。

立法會大樓遭破壞後內景(圖/香港大公報)

隨著電視、網絡媒體的不斷曝光,極端分子們在街頭施暴的行徑被公之於眾。令人痛心疾首的是,一些香港青年受政治投機分子的蠱惑,貿貿然地參與到遊行示威乃至暴力行為之中。在大好的青春年華,他們本應是這座城市的建設者,肩負著香港未來發展的前途;然而一部分人拋棄了學業、拋棄了家庭、甚至拋棄了自己的前途命運,在浩浩蕩蕩的歷史潮流前螳臂當車。

我們不禁要問,究竟是誰引誘香港青年走上歧途?

反對派:為謀求政治利益破壞香港法治精神

長期以來香港都以法治社會而自豪。法治給予了每個香港市民自由和平地表達意見的權利與機會。在法律規則之下,人人都可以有自己的見解與訴求,但是這並不等於肆意妄為、突破法律和道德的底線。

在此次風波中,反對派就始終扮演著推波助瀾的角色,對他們口中的“香港法治”采取雙重標準。

1998年,轟動一時的張子強案發,反對派領袖之一、香港“民主黨”創黨主席李柱銘借機在立法會提出議員議案,要求特區政府盡快與內地就移交疑犯達成協議。當時他聲稱:“違法行為必須在犯事地區的法院審訊,逃犯須移交到犯事地區處理。”二十多年後的今天,特區政府修訂《逃犯條例》,李柱銘卻一改早前立場,先是帶領一眾反對派議員赴美出席美參議院外交事務委員會,舉行所謂“討論香港民主”聽證會;後又在媒體上發表二十多篇文章抹黑特區政府修例。當被人指出其前後矛盾時,他又三緘其口,企圖渾水摸魚。

李柱銘(資料圖)

無獨有偶,2013年時香港大學法律系副教授戴耀庭煽動香港青年“占領中環”,並公開叫囂:“希望有一萬人參與整個活動,有一定數量的人在‘公民抗命’後,可主動自首和在法庭不作抗辯。”結果真到2018年受審時,戴耀庭卻想方設法發動輿論媒體造勢,試圖脫罪,顯露出兩面三刀的懦夫本色。

戴耀廷(資料圖)

反對派對“法治”這一概念采取雙重標準的背後,隱藏著耐人尋味的政治投機圖謀,他們妄圖與外部勢力裏應外合,以香港為支點,在地緣政治層面掀起風浪,而“法治”不過是他們掠取私利的幌子罷了。

反對派的另一招是無所不用其極地抹黑香港警隊。

眾所周知,香港警隊始終活躍在維護法治的第一線。不論是之前的“占中”運動、旺角暴亂,還是此次風波,香港警察始終秉持“維護法紀、維護治安”的目標,尊重市民個人權利,用行動堅守香港的法治。

但可悲的是,在嘗到“七警案”的甜頭後,反對派政客和激進港獨分子進一步利用Facebook、Whatsapp群組、論壇討論區等香港青年常用媒介,宣揚所謂“勇武抗爭”“違法達義”。一小撮香港青年更對逾千名警員開展“人肉搜索”,汙蔑他們為“黑警”,甚至連無辜警員家屬也收到騷擾、恐嚇。令人哭笑不得的是,當這些青年選擇站在警察的對立面時,似乎忘記了香港警察也是香港人的事實。

反對派的手段,讓有罪的人洋洋得意,無辜的人受到迫害,最終受到損害的卻是“法治”這一香港的核心價值觀。

但就算反對派們再怎麽擾亂視聽、美化包庇暴力分子及其行徑,大部分香港市民仍能看清真相,理解香港警察的正當合理執法,並願意為支持警隊發出自己的聲音。

六月三十日,筆者親歷了在添馬公園舉行的“撐警遊行”,目睹近16萬香港市民為了表達對香港警察的支持及敬意,自發身穿白色和藍色衣服,冒著大雨參加這場“撐警察 護法治 護安寧”的和平集會,為香港警察發出公義之聲。

當中既有香港知名藝人,也有不少在政治上鮮有發聲的“沈默大多數”。每一句“阿Sir Madam 我撐你”的口號,均表達了他們為受傷的警察打氣,為維護香港和諧穩定而共同努力的深切之情。十數萬人的吶喊,正是在告誡那些激進分子,尤其是其中的香港青年,不要被反對派議員的政治操縱蒙蔽耳目。

筆者參加“撐警”集會

香港青年應該明白,反對派的目的從來就不是自由、民主、正義。試問,真正的自由,難道就是那些罔顧事實、散播恐慌的謠言嗎?真正的民主,難道就是擾亂治安、破壞社會的極端暴力行徑嗎?真正的正義,難道就是將受害者潘曉穎一家棄之不顧,而將一樁兇殺案件高度政治化嗎?

眾多時刻,所謂的“自由民主正義”淪為反對派政客爭權奪利的政治工具,制造沖突、煽動分裂是一門穩賺不賠的生意,每當有市民走上街頭,就能激化這些人對特區政府和建制派的敵意,也就越能為了11月的香港區議會選舉以及下一次立法會選舉爭取到更多票源。反對派議員在街上散播恐懼、仇恨、對立思想時,從不會忘記高舉橫幅、大呼口號,讓人們為自己投票,意圖可為昭然若揭。美其名曰“民主派”的一幹政客,早已將香港政治集體行動時“和平、理性、非暴力”的共識拋諸腦後,為反對而反對。他們正是將香港青年引上歧途的罪魁禍首。

失德教育從業者:對香港青少年灌輸“反中”意識形態

作為塑造青少年價值觀的重要一環,學校本應是教書育人的一方凈土。然而,後殖民時代的香港教育體系受港英政府時期遺毒甚深,已成為建制派、反對派和極端“港獨”分子進行意識形態鬥爭的角力場。

在此次風波中,部分教師工會屢次協助反對派進行政治動員。

作為香港教育體系中重要的一部分,香港的教師工會所屬教師會員廣泛分布在高等院校、中小學校和幼兒園之中,其影響力滲透至整個教育體系的方方面面,通過教師向香港青少年施加影響力。但自六月五日起,部分教師工會多次公然挑唆教師罷課,與反對派組織“民陣”勾連,鼓動其教師會員走上街頭,開展罷課行動。

不僅如此,這些教師工會還唆使所屬教師會員本著所謂“專業精神”“公民教育的原則”和“客觀原則”向中小學生“解讀”《逃犯條例》。但自相矛盾的是,這些工會卻預先發布官方公開信和宣傳單,與反對派統一陣線,傳播立場偏頗、偷換概念的《逃犯條例》簡介,意圖誤導教師和學生。

在中小學校中,教師對學生而言占據著主導、支配地位,教師可利用自己的地位單方面將其政治立場施加給學生,學生群體之間的同輩壓力又會放大這些政治觀念的影響力,對於尚未心智成熟的中小學生的意識形態產生重要影響。這種通過教育系統所進行的政治動員,也成為了六月香港部分學校罷課、罷學的導火索。

由於部分教育從業者的放任,還令“港獨”思想滲透、蔓延至中小學校。

近年來,在部分教育從業者的默許之下,香港“民陣”、“學生動源”以及已被取締的“香港民族黨”等團體在多所香港中小學校建立“港獨”關註組,不定期派發“港獨”宣傳單、制作發放含有誘導式問題的調查問卷,試圖向香港下一代灌輸“港獨”思想。

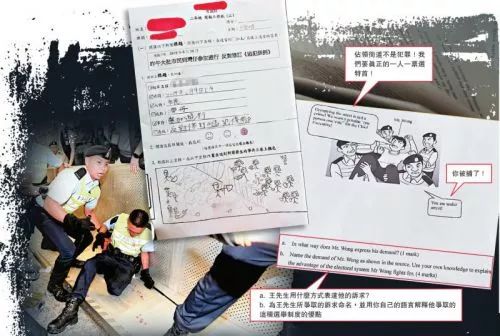

一小部分教師、學校也主動參與到洗腦教育之中。比如,針對此次風波,港校聖士提反書院在小學二年級常識試卷中混入“占領街道不是犯罪”、攻擊警方正當執法行為的插圖,傳播反對派政治立場,而校方也默許這一行徑,避重就輕地將“洗腦”試卷歸咎為教師個人行為。

“洗腦”考題(圖/香港大公報)

“千裏之堤毀於蟻穴”,當“反中”政治氛圍在中小學校彌漫開來,所引發的後果將是一連串的:

一是加劇了香港青少年與家庭之間的對立緊張關系。在此次風波中,一些香港家長試圖阻止子女的一時沖動,卻反遭子女大肆批鬥、辱罵;一些教師更是火上澆油,鼓動香港青少年要“勇於”反抗家長上街遊行示威。家庭是一個社會的基礎單元,家庭對立情緒加劇將使社會政治氛圍更趨對立,也更容易爆發不理性的集體行動。

二是削弱了香港青年的國族觀念。根據香港中文大學東亞研究中心數據顯示,在支持“港獨”思想的少數青年中,有高達80%的人意圖移民;近日又有新聞指出,部分持英國國民(海外)護照在倫敦國會外請願,希望英國給予其居英權和在英工作權。這些現象都直指香港青年國族觀念薄弱這一身份認同核心問題,樹立香港青年國族觀念工作亟待加強,而教育領域正是這場鬥爭中的關鍵一環。

三是“反中”意識形態會隨著青少年年齡增長逐步走向大學及社會。梁遊立法會宣誓辱國、香港理工大學民主墻“港獨”言論等事件,正是持“反中”意識形態青少年隨代際更叠進入高等院校後產生的惡劣後果,如果不對這一勢頭加以遏止,香港未來一代的主流話語權將被劫持,更將引發諸多亂象。

唯有拋棄偏見才能讓香港青年走出迷惘

理性包容、和而不同是香港這座城市的特質,也是港人引以為傲的核心價值,但真正愛香港的理性青年應該明白,自由並非沒有底線,用暴力和極端行徑與政府沖撞,對香港社會發展不會帶來任何幫助和改善。香港青年本來應該肩負著創造美好未來的重任,並應該具備正確和理性分析的能力,但在無數的沖突和紛爭之中,他們已迷失了正確方向。

長期以來有觀點指出,香港青年生活的艱困系為香港高房價所累,但筆者認為香港青年所面臨更直觀的問題,是因產業結構與教育結構失衡所帶來的“結構性失業”。

香港作為國際金融中心,支撐其經濟的金融業和專業服務業高度發達,這些行業雖然能產生高附加值,但增加的本地就業崗位數量卻很有限。隨著近年來香港作為港口城市吞吐量日趨下降、科技產業發展滯後、去工業化等諸多原因,能夠集中吸納大量本地就業人口的主要是旅遊業等消費性服務業,但其提供的中低收入崗位偏多,從業者收入也因而增長緩慢。與此同時,香港的高等教育卻在產業化政策導向下盲目擴張,香港青年平均學歷陡然拔高,就業期望值亦水漲船高,青年希望從事高端崗位,但就業現狀卻給他們潑了一盆冷水。

這種香港產業結構日趨收窄、就業崗位供給不足與職業發展需求之間的矛盾,讓香港不少年輕人對前途及未來發展喪失信心,自認為向上流動無望。再加上反對派鼓噪和部分教育從業者失德,香港青年因而將情緒宣泄在政治活動之上。

香港(資料圖/視覺中國)

真正能夠解決香港青年問題的人,正是香港青年自身。

近年來,內地在全球價值鏈中地位不斷提升,尤其是與香港一衣帶水的深圳已成為全球科技創新產業的中堅力量,個人發展的歷史機遇在其中湧現,隨著粵港澳大灣區規劃的出臺,內地廣闊的就業市場已向香港青年展開了懷抱。

在生活上,內地也始終心系香港青年,港澳臺居民居住證納入高鐵網絡為港人在工作、學習、生活的軟硬件上提供了方便。“百聞不如一見”,只要香港青年能夠拋棄意識形態偏見,勇於踏出“北上”的第一步,就能真正分享到祖國飛速發展所帶來的成果,個人發展前途問題也會迎刃而解。

在《逃犯條例》修訂風波結束後,特區政府應充分發揮政治智慧,對香港青年恩威並施。既要對參與暴力示威者嚴正執法、追究到底,讓用心險惡者自食惡果;也要與香港的基層青年建立真正的溝通橋梁,利用好青年發展委員會等工作機制,加大香港青年事務力度統籌並加以改革,更好地推動青年參與建設香港,鼓勵更多香港青年到內地去了解、觀察真實情況。

香港社會也應反思“勇武抗爭”“違法達義”的代價,思考如何彌合社會撕裂所帶來的傷痛。希望更多理性的、愛國愛港的青年政治領袖勇敢站出來,在香港青年群體之中發出正義的呼聲。我們不能讓某幾個獐頭鼠目的宵小之輩始終占據著青年一代的主流話語權,而要使“沈默的大多數”不再沈默,奪回那些失去的輿論陣地。

“不畏浮雲遮望眼”,盼望香港能早日平息這場風波,盼望香港的青年能肩負歷史的重任,再一次開啟共同繁榮、共同發展的美好時代。

本文作者謝曉虹係香港青年發展委員會委員、全國青聯委員

王事通係香港公共政策觀察者

來源:觀察者網

掃描二維碼分享到手機