“一國兩制”仍然是香港的“賣點",使香港能與粵港澳大灣區的其他城巿合作,走得更快更遠。香港要做好自己的定位,既是服務國家的特別行政區,也是服務全球的國際金融中心。香港與深圳和其他大灣區城巿的合作可互補不足、互相鞭策、互相學習。

文 | 香港特區政府行政會議召集人 陳智思

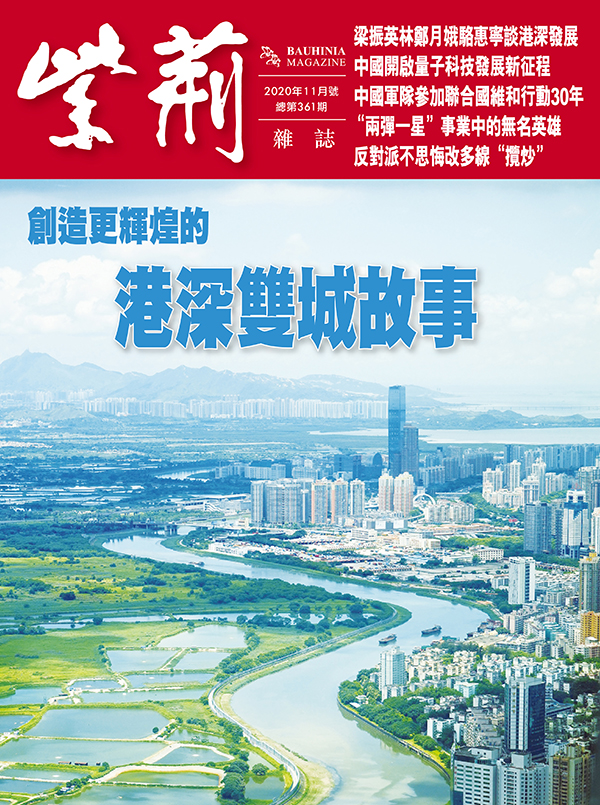

老一輩港人仍然會記得當年帶物資過羅湖橋北上探親的光景。圖為上世紀80 年代初,旅客通過羅湖橋往返深圳與香港

深圳發展見證人民堅定決心

所謂三十而立,四十而不惑,不只是就人生而言,也是對一個地方發展的說明,見證人民的堅定決心、生活智慧及無限可能。與香港一河之隔的深圳,僅僅花了四十年的時間在經濟上就取得了驕人的成績。老一輩的港人仍然會記得當年帶物資過羅湖橋北上探親的光景,一眨眼,深圳的國內生產總值已從1979年的1.96億元(人民幣,下同)增至去年2.69萬億,增幅超過萬倍;而人均國內生產總值也由1980年的835元上升至去年的超過20萬元,升幅200多倍。

不得不讚賞和佩服深圳經過四十年的努力,交出這亮麗成績,變成國際大城市。四十年過去,深圳不再感到困惑,但香港或許是百般滋味在心頭。有人會覺得不是味兒,這都是可以理解的。被人從後趕上甚至追過,當然會有壓力,但正好提醒自己日後在心理和實質策略上都要有所調整。首先,看看人家的成功之處,然後再檢視自身有何不足,重整旗鼓,修正走偏了的路線,調整好目標,再努力向著前方的標竿直跑。人生如是,一個城市的發展何嘗不是。

香港必須要“思危”

國家主席習近平在深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會的講話中指出,粵港澳大灣區建設是國家的重大發展戰略,深圳是大灣區建設的重要引擎。近日,國家發改委公布了深圳綜合改革試點首批授權事項清單,涉及要素市場化配置、營商環境、科技創新、對外開放等多項類別,清晰展現了未來的深圳發展藍圖。

香港要借鏡深圳的發展。圖為深港交界,右側為深圳

京津冀、長三角、珠三角是我國三大城市群及經濟圈。香港位處南方,成為大灣區建設一員,宏觀來說具國家重要發展潛力,深圳以至整個大灣區的發展也掀動著香港未來的進步,可以肯定當中蘊藏不少機遇。但另方面,也意味著我們要面對不少競爭及挑戰,有人更會擔心香港的重要性會否下降、甚至被邊緣化。

首先,我們絕不應妄自菲薄,不要忘記香港過去同樣創造了不少奇跡,憑藉我們的拼搏而成為國際級城市。當然時局轉變、世界在變,我們也必須要“思危”。香港這些年尤其是在政府施政、政策規劃方面因種種原因而走了不少冤枉路,去年暴力事件引致的社會動盪近乎於自殘行為,狠狠地破壞了香港多年來努力建立的安全環境和法治社會形象。

背靠祖國是香港的優勢

現今的世界環境下,只靠香港單打獨鬥實在困難,背靠祖國可說是我們的優勢。深圳已成為世界知名的創科中心,不少著名的科企都落戶深圳。而香港仍保持一定的優勢,例如香港仍是著名的國際金融中心和國際都會、最多大企業來港上巿集資的地方;司法獨立、保障知識產權等都是香港所自豪的。因此,我不太認為香港會被邊緣化,但的確跟大灣區城巿的合作可以讓優勢發揮到更大效益,我所指的效益不只是對香港而言,更是對整個灣區甚至國家。

“一國兩制”仍然是香港的“賣點",使香港能與粵港澳大灣區的其他城巿合作,走得更快更遠。香港要做好自己的定位,既是服務國家的特別行政區,也是服務全球的國際金融中心,若我們要做好創科工作,可借鏡深圳的成功。香港與深圳和其他大灣區城巿的合作可互補不足、互相鞭策、互相學習。香港人出了名的懂變通,我們更應明白不可自恃仍有些優勢而固步自封,要知道機會和時間都不會等人,內耗只是蹉跎自家的歲月。當今時勢,外國意圖圍倒中國,香港也難以獨善其身,我們更需要配合國家政策和發展。未來,我們要加快步伐,追回之前所錯過的,也要因應時勢作出改變,不斷提升自身能力和水平。

(本文大小標題為編者所擬,未經作者本人審定)

編輯:哈元源、莫潔瑩