習近平總書記曾指出,“兩彈一星”精神激勵和鼓舞了幾代人,是中華民族的寶貴精神財富。“兩彈一星”是20世紀下半葉新中國創建的輝煌偉業,當年參與這項工程的軍民多達數十萬人,巨大成功背後是他們每一個人的無私奉獻和奮勇拼搏。60多年歲月崢嶸,23位“兩彈一星”元勛的不世之功被載入史冊,傳唱至今。而眾多為國鑄盾的軍人、工人、農民、基層科研工作者等“無名英雄”們幾十年奮戰在戈壁大漠,以身許國、歷經生死,事了拂衣去,深藏功與名,他們的事績雖已漸漸湮沒在歷史洪流中,但同樣綻放出“兩彈一星”精神的耀眼光華。

文 | 北京 魏新玲 邵永靈

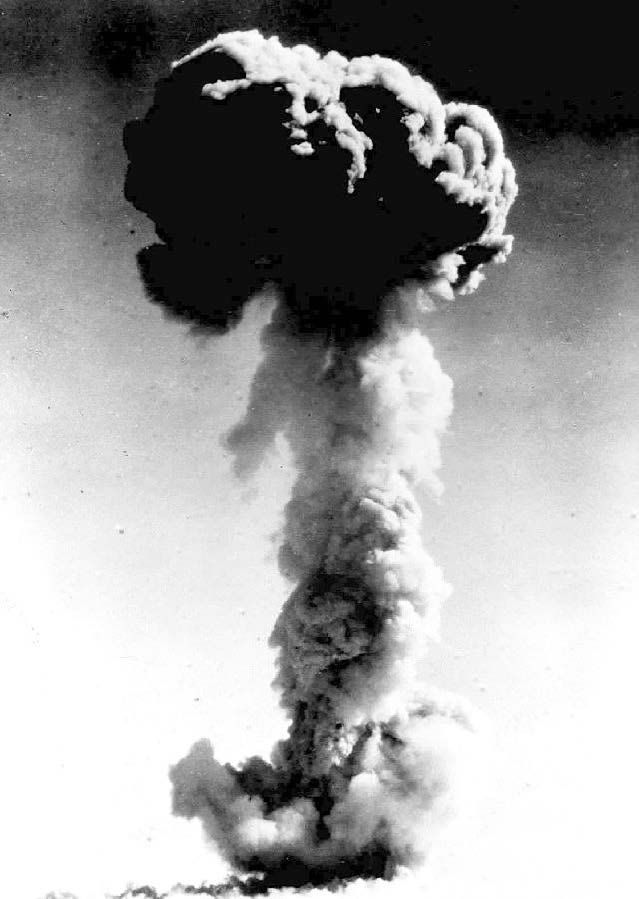

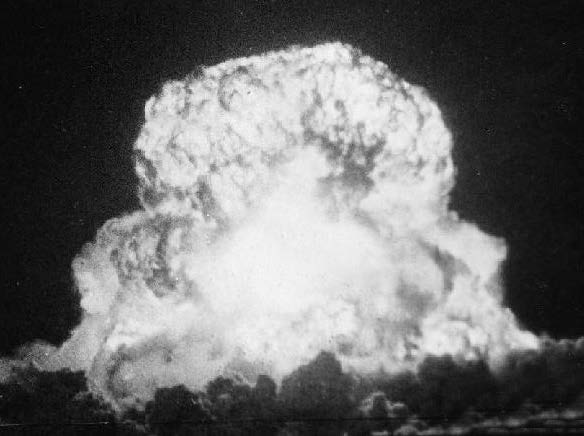

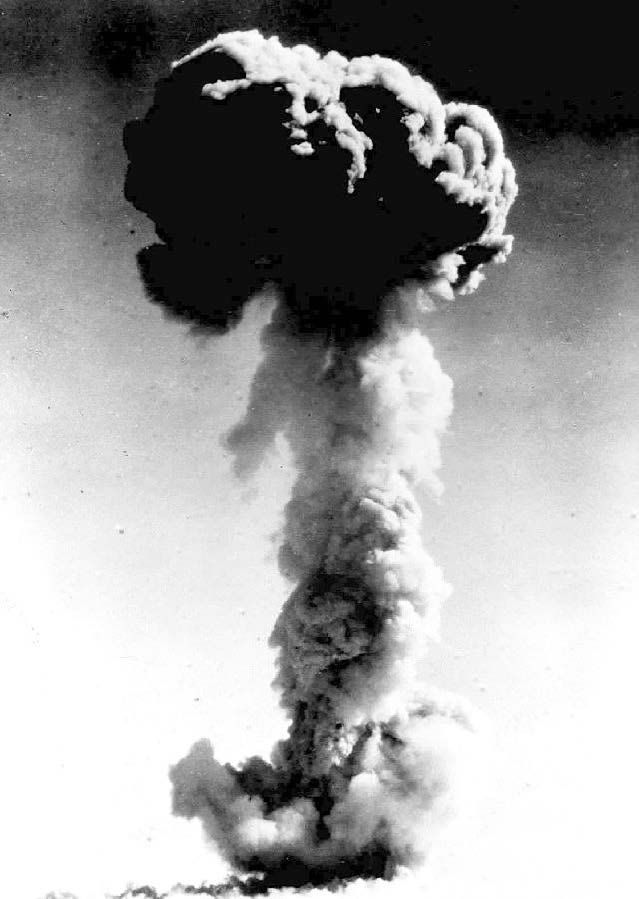

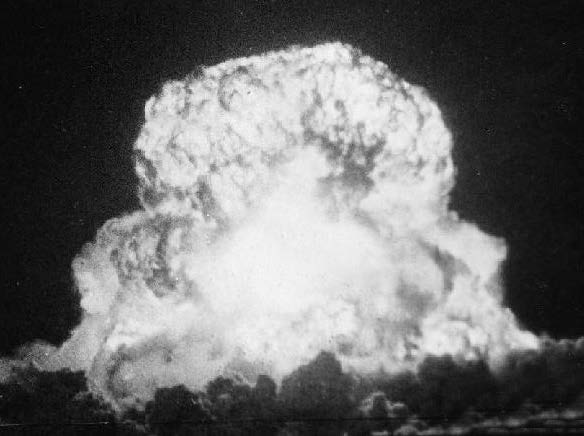

1964年10月16日15時,中國第一顆原子彈爆炸成功

1964年10月16日15時,中國第一顆原子彈爆炸成功

“夫妻樹”的故事

“夫妻樹”在古代稱為“連理枝”或“生死樹”,是樹林中與人類夫妻般相依而生的一種樹木,在新疆羅布泊的戈壁灘上就有這樣一棵特殊的“夫妻樹”。上世紀五六十年代,我國許多科學家、將軍、技術人員,甚至一個單位、一支部隊,突然從正常生活中消失,他們去了一個神秘的地方——羅布泊,那裡是我國核試驗基地。基於保密的需要,原子彈試驗除了要找一塊沒有人煙的試驗場,還要參與的人隱姓埋名。“上不告父母,下不告妻兒”,這既是試驗工作的第一條鐵律,也是每名同志向組織作出的莊嚴承諾。

1963年,原子彈爆炸成功的前一年,北京某部一位女高級工程師王茹芝接到秘密調令,她瞞著丈夫,以長期出差為由,來到羅布泊擔任某工程研究所所長。大漠戈壁有一條季節性河流叫孔雀河,河邊長滿榆樹。幾個月後的一天,王茹芝到河邊洗衣服,偶一抬頭,發現不遠處的大榆樹旁走來一位扛箱子的軍人,身形很像自己的丈夫。她瞪大眼睛,等到走近一看,果然是他!原來丈夫也與她一樣接到秘密調令趕赴羅布泊,並與她在同一支特種部隊。但他們都嚴守保密規定,相互不多問一句。一對夫婦就這樣在孔雀河畔的大榆樹下意外重逢,幾個月來兩人近在咫尺,卻不知心愛的人就並肩戰斗在身旁。張愛萍將軍後來聽到這個故事,撫摸著粗壯的樹幹說:真是一雙中華好兒女,就叫它“夫妻樹”吧,這是一座紀念碑啊。

一次核爆炸試驗後,中國第一次地下核試驗的參試人員從試驗場區完成取樣任務後合影留念

王茹芝夫妻算是幸運的一對,他們雖在京城離別時無言,卻又在老榆樹下相會,而更多的家庭幾年甚至幾十年在猜想恐慌中苦熬苦等,離家工作的人也在兩難抉擇中揪心不已。當年基地的一副對聯鮮明刻劃了這些“幹驚天動地事,做隱姓埋名人”的試驗工作者的精神和情懷:“舉杯邀月,恕兒郎無情無義無孝;獻身科研,為祖國盡職盡責盡心”,橫批:“忠孝難兩全”。這棵“夫妻樹”在44年後的2008年被評為馬蘭原子彈試驗基地20個紀念標識物之首,“夫妻樹”的故事和以王茹芝為代表的普通試驗工作者對黨對事業的忠誠,必將與原子彈試驗一樣同垂青史。

駕機穿越蘑菇雲的李傳森

李傳森

1964年10月16日,我國第一顆原子彈成功爆炸。鮮為人知的是,爆炸後有6名空軍機組人員駕機穿越蘑菇雲取樣。當年取樣的飛機如今靜靜停放在中國人民革命軍事博物館內,而作為取樣飛機副駕駛的李傳森卻保守了這個秘密40多年。

原子彈爆炸後,地面有幾十種手段收集樣品,但只有派飛機直接進入蘑菇雲取樣,才能獲得評價和分析爆炸效果的第一手資料。蘑菇雲空中人工取樣在我國是第一次,在國外也沒有先例,危險性極大。它要求機組人員既要有敢闖火海、不懼核輻射的獻身精神,又要有高超的駕駛技術。業務素質和政治素質都很過硬的李傳森被挑選擔任副駕駛員,他和戰友們駕機3次穿越蘑菇雲,採集到了非常珍貴的核爆數據。

研究顯示,原子彈爆炸後30分鐘、在蘑菇雲形成的7,000米高空是空中取樣的最好時機。蘑菇雲沒完全形成時取樣,氣浪渦流和強大的衝擊會損壞飛機,甚至威脅到人的生命;蘑菇雲開始擴散時取樣,會達不到需要收集的劑量。

穿越蘑菇雲頭一天,機組6人將黨費交齊,做好了犧牲的準備。機長郭洪禮代表機組宣誓:“只要飛機螺旋槳在轉,人還有一口氣,就要堅決完成任務!”

1964年10月16日下午3時,歷史性的時刻到了!只見一道強光閃過,地面升騰起一個大火球,漸漸地火球與冲起的塵柱連為一體翻滾直上,形成了極為壯觀的蘑菇雲。李傳森和戰友們按照既定時間迎著灰白的閃光和熱浪徑直接近翻騰的蘑菇雲。強大的氣浪渦流沖擊著飛機忽上忽下,忽左忽右,駕駛非常吃力。機長和李傳森極力保持著飛機的平穩,選準穿越角度切入雲中。周圍的一切都模糊了,大家眼中是黑中泛紅的濃煙,身上是巨浪般的撞擊。穿越蘑菇雲的時間只有5秒鐘,飛出雲層後,大家都鬆了一口氣。可就在這時候,機艙監測的防化兵大聲報告:“儀器上的紅燈未亮,收集劑量不夠。”劑量不夠說明沒完成任務,當時大家光想著完成任務,早把生死置之度外。機長和李傳森交換了一下眼色,將飛機壓了坡度後左轉,迅速做好第二次沖鋒的準備。在7,000米高空上,6名機組人員前後3次飛越蘑菇雲,機身完全暴露於白灰色的放射性塵埃中。完成取樣任務後,飛機安全降落在吐魯番機場。機組成員走下飛機,立即脫下防毒面罩和衣物進行沖洗消毒。整個飛機污染嚴重,化學部隊一測,儀器一下子就頂滿格!

第二天,全體機組人員被送往醫院檢查療養,住進醫院後李傳森等6人開始掉頭髮。10多天后機組人員的頭髮就掉光了,吃了3個月的藥,後來長出來的頭髮全都是白的。

飛機穿越蘑菇雲捕捉到的放射塵埃成為中國核武研究最寶貴的第一手資料,使科技人員得以正確評估首次核試驗成果,並為以後核試驗積累可靠的數據,李傳森所在機組因此榮獲“集體一等功”。

此後漫長歲月裡,蘑菇雲改變了李傳森的身體和家庭,卻不能改變他的意志和忠心。李傳森患上血管瘤及股骨頭壞死等病症,先後6次住進醫院接受開刀手術。由於原子彈爆炸任務的特殊性,李傳森始終沒讓家裡人知道。直到本世紀初國家解密後,李傳森才拿出深藏40多年的一等功證書,妻子、女兒才知道當年新聞裡穿越蘑菇雲的英雄飛行員是自己的丈夫、父親。

導彈號手趙倉庫

從1960年發射第一枚導彈到1963年,我國已經進行數枚導彈的試驗發射,都是由國防科委發射團在國內專家協作下組織實施。當時國際形勢需要正處於初創時期的戰略導彈部隊早日掌握發射技能,以應付突發事件。1963年,戰略導彈部隊自組建以來第一次進行實彈發射訓練。

擔任發射任務的官兵中有一名普通的戰士,普通得就像戈壁灘上的一粒砂石,很少有人知曉;但他又很特別,因為他用生命和熱血催生綻放出火箭兵獻身導彈事業的理想之花和意志之光。

原子彈被運往鐵塔

他叫趙倉庫,一名普通的導彈起豎號手。1963年深秋,他所在的某導彈營開赴西北某試驗基地,執行導彈訓練發射任務。從河北入伍的趙倉庫身高一米八,個子大、力氣大、飯量也大,戰友們都叫他“趙三大”。由於國家遭受自然災害,部隊生活十分艱苦,原本一頓飯能吃8個饅頭的趙倉庫,為了讓別的戰友多吃一點,每頓只吃1個饅頭,常常餓著肚子進行訓練。由於嚴重營養不良,身體急劇消瘦,他患上了嚴重的肝炎。11月3日,一切準備就緒的導彈進入發射前倒計時,抱病的趙倉庫凝聚所有精力和體力,按照指揮員口令準確無誤操作裝備。雖然此刻西北大漠寒風凜冽,但他因為劇烈疼痛,額頭布滿豆大的汗珠!時間一分一秒過去,趙倉庫操縱導彈緩緩豎立,導彈順利完成發射程序。當戰友們為點火成功歡呼雀躍、流淚擁抱時,趙倉庫卻昏死在發射陣地上!戰友們驚呆了,在將他抬上救護車時,意外發現他的腹部裹著一塊早被衣服磨得光滑發亮的T型鐵板,鐵板周圍的皮膚和肌肉早已被磨得血肉模糊,襯衣上浸染著一縷縷血痕。原來趙倉庫為能參加導彈發射任務,親手將神劍托舉到藍天,長期隱瞞了病情,每天用鐵板壓著肝區止痛堅持訓練。聶榮臻元帥得知此事,專門派人把趙倉庫接到北京的301醫院治療,可是入院僅兩天,趙倉庫就被肝癌奪去了生命。為了導彈騰飛,這位可歌可泣的戰士獻出22歲的年輕生命。臨終前,他吃力地對身邊戰友說,能親手把咱們自己的導彈送上天,我這條命值了!請轉告我爹娘,兒子沒有給他們丟臉!

寧可捨棄生命也要為國爭光、為民族爭氣!這就是戰略導彈部隊早期的戰士,是我國最早一批火箭兵的典型。其實,戰疾病、頂嚴寒、頑強戰鬥的又何止趙倉庫一個。當時隨便問一個戰士:“你準備怎樣打這一仗?”他一定會這樣回答:“寧掉10斤肉,寧脫一層皮,也要把導彈送上天。”大家都知道,他們發射的不是一枚普通的導彈,而是我國衝破困難、頂住壓力自力更生製造的首批地地導彈,它的成功發射,顯示了我國獨立自主發展尖端武器的決心、勇氣與實力。

核試驗場區的營帳

習近平總書記曾說過,歷史是最好的教科書。追溯歷史,了解歷史,可以更好地直面挑戰、創造未來。上世紀五六十年代,來自超級大國的核威脅與核訛詐迫使我國研發“兩彈一星”,數十萬軍民用平凡創造不凡,鑄就了一個時代的恢弘,生動詮釋了“功成不必在我、功成必定有我”的信念和擔當。今天,在中華民族偉大復興的新征程中,面對西方大國的技術封鎖和頻繁貿易戰,我們要繼續發揚“熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮鬥,大力協同、勇於登攀”的“兩彈一星”精神,不麻木、不畏懼、有擔當、有追求,螢火燃炬,聚沙成塔,為建設中國特色社會主義貢獻力量!

(作者分別係火箭軍某部助理研究員、研究員)

本文發表於《紫荊》雜誌2020年11月號

編輯:哈元源、莫潔瑩

掃描二維碼分享到手機

![]()

+關註

習近平總書記曾指出,“兩彈一星”精神激勵和鼓舞了幾代人,是中華民族的寶貴精神財富。“兩彈一星”是20世紀下半葉新中國創建的輝煌偉業,當年參與這項工程的軍民多達數十萬人,巨大成功背後是他們每一個人的無私奉獻和奮勇拼搏。60多年歲月崢嶸,23位“兩彈一星”元勛的不世之功被載入史冊,傳唱至今。而眾多為國鑄盾的軍人、工人、農民、基層科研工作者等“無名英雄”們幾十年奮戰在戈壁大漠,以身許國、歷經生死,事了拂衣去,深藏功與名,他們的事績雖已漸漸湮沒在歷史洪流中,但同樣綻放出“兩彈一星”精神的耀眼光華。

文 | 北京 魏新玲 邵永靈

1964年10月16日15時,中國第一顆原子彈爆炸成功

1964年10月16日15時,中國第一顆原子彈爆炸成功

“夫妻樹”的故事

“夫妻樹”在古代稱為“連理枝”或“生死樹”,是樹林中與人類夫妻般相依而生的一種樹木,在新疆羅布泊的戈壁灘上就有這樣一棵特殊的“夫妻樹”。上世紀五六十年代,我國許多科學家、將軍、技術人員,甚至一個單位、一支部隊,突然從正常生活中消失,他們去了一個神秘的地方——羅布泊,那裡是我國核試驗基地。基於保密的需要,原子彈試驗除了要找一塊沒有人煙的試驗場,還要參與的人隱姓埋名。“上不告父母,下不告妻兒”,這既是試驗工作的第一條鐵律,也是每名同志向組織作出的莊嚴承諾。

1963年,原子彈爆炸成功的前一年,北京某部一位女高級工程師王茹芝接到秘密調令,她瞞著丈夫,以長期出差為由,來到羅布泊擔任某工程研究所所長。大漠戈壁有一條季節性河流叫孔雀河,河邊長滿榆樹。幾個月後的一天,王茹芝到河邊洗衣服,偶一抬頭,發現不遠處的大榆樹旁走來一位扛箱子的軍人,身形很像自己的丈夫。她瞪大眼睛,等到走近一看,果然是他!原來丈夫也與她一樣接到秘密調令趕赴羅布泊,並與她在同一支特種部隊。但他們都嚴守保密規定,相互不多問一句。一對夫婦就這樣在孔雀河畔的大榆樹下意外重逢,幾個月來兩人近在咫尺,卻不知心愛的人就並肩戰斗在身旁。張愛萍將軍後來聽到這個故事,撫摸著粗壯的樹幹說:真是一雙中華好兒女,就叫它“夫妻樹”吧,這是一座紀念碑啊。

一次核爆炸試驗後,中國第一次地下核試驗的參試人員從試驗場區完成取樣任務後合影留念

王茹芝夫妻算是幸運的一對,他們雖在京城離別時無言,卻又在老榆樹下相會,而更多的家庭幾年甚至幾十年在猜想恐慌中苦熬苦等,離家工作的人也在兩難抉擇中揪心不已。當年基地的一副對聯鮮明刻劃了這些“幹驚天動地事,做隱姓埋名人”的試驗工作者的精神和情懷:“舉杯邀月,恕兒郎無情無義無孝;獻身科研,為祖國盡職盡責盡心”,橫批:“忠孝難兩全”。這棵“夫妻樹”在44年後的2008年被評為馬蘭原子彈試驗基地20個紀念標識物之首,“夫妻樹”的故事和以王茹芝為代表的普通試驗工作者對黨對事業的忠誠,必將與原子彈試驗一樣同垂青史。

駕機穿越蘑菇雲的李傳森

李傳森

1964年10月16日,我國第一顆原子彈成功爆炸。鮮為人知的是,爆炸後有6名空軍機組人員駕機穿越蘑菇雲取樣。當年取樣的飛機如今靜靜停放在中國人民革命軍事博物館內,而作為取樣飛機副駕駛的李傳森卻保守了這個秘密40多年。

原子彈爆炸後,地面有幾十種手段收集樣品,但只有派飛機直接進入蘑菇雲取樣,才能獲得評價和分析爆炸效果的第一手資料。蘑菇雲空中人工取樣在我國是第一次,在國外也沒有先例,危險性極大。它要求機組人員既要有敢闖火海、不懼核輻射的獻身精神,又要有高超的駕駛技術。業務素質和政治素質都很過硬的李傳森被挑選擔任副駕駛員,他和戰友們駕機3次穿越蘑菇雲,採集到了非常珍貴的核爆數據。

研究顯示,原子彈爆炸後30分鐘、在蘑菇雲形成的7,000米高空是空中取樣的最好時機。蘑菇雲沒完全形成時取樣,氣浪渦流和強大的衝擊會損壞飛機,甚至威脅到人的生命;蘑菇雲開始擴散時取樣,會達不到需要收集的劑量。

穿越蘑菇雲頭一天,機組6人將黨費交齊,做好了犧牲的準備。機長郭洪禮代表機組宣誓:“只要飛機螺旋槳在轉,人還有一口氣,就要堅決完成任務!”

1964年10月16日下午3時,歷史性的時刻到了!只見一道強光閃過,地面升騰起一個大火球,漸漸地火球與冲起的塵柱連為一體翻滾直上,形成了極為壯觀的蘑菇雲。李傳森和戰友們按照既定時間迎著灰白的閃光和熱浪徑直接近翻騰的蘑菇雲。強大的氣浪渦流沖擊著飛機忽上忽下,忽左忽右,駕駛非常吃力。機長和李傳森極力保持著飛機的平穩,選準穿越角度切入雲中。周圍的一切都模糊了,大家眼中是黑中泛紅的濃煙,身上是巨浪般的撞擊。穿越蘑菇雲的時間只有5秒鐘,飛出雲層後,大家都鬆了一口氣。可就在這時候,機艙監測的防化兵大聲報告:“儀器上的紅燈未亮,收集劑量不夠。”劑量不夠說明沒完成任務,當時大家光想著完成任務,早把生死置之度外。機長和李傳森交換了一下眼色,將飛機壓了坡度後左轉,迅速做好第二次沖鋒的準備。在7,000米高空上,6名機組人員前後3次飛越蘑菇雲,機身完全暴露於白灰色的放射性塵埃中。完成取樣任務後,飛機安全降落在吐魯番機場。機組成員走下飛機,立即脫下防毒面罩和衣物進行沖洗消毒。整個飛機污染嚴重,化學部隊一測,儀器一下子就頂滿格!

第二天,全體機組人員被送往醫院檢查療養,住進醫院後李傳森等6人開始掉頭髮。10多天后機組人員的頭髮就掉光了,吃了3個月的藥,後來長出來的頭髮全都是白的。

飛機穿越蘑菇雲捕捉到的放射塵埃成為中國核武研究最寶貴的第一手資料,使科技人員得以正確評估首次核試驗成果,並為以後核試驗積累可靠的數據,李傳森所在機組因此榮獲“集體一等功”。

此後漫長歲月裡,蘑菇雲改變了李傳森的身體和家庭,卻不能改變他的意志和忠心。李傳森患上血管瘤及股骨頭壞死等病症,先後6次住進醫院接受開刀手術。由於原子彈爆炸任務的特殊性,李傳森始終沒讓家裡人知道。直到本世紀初國家解密後,李傳森才拿出深藏40多年的一等功證書,妻子、女兒才知道當年新聞裡穿越蘑菇雲的英雄飛行員是自己的丈夫、父親。

導彈號手趙倉庫

從1960年發射第一枚導彈到1963年,我國已經進行數枚導彈的試驗發射,都是由國防科委發射團在國內專家協作下組織實施。當時國際形勢需要正處於初創時期的戰略導彈部隊早日掌握發射技能,以應付突發事件。1963年,戰略導彈部隊自組建以來第一次進行實彈發射訓練。

擔任發射任務的官兵中有一名普通的戰士,普通得就像戈壁灘上的一粒砂石,很少有人知曉;但他又很特別,因為他用生命和熱血催生綻放出火箭兵獻身導彈事業的理想之花和意志之光。

原子彈被運往鐵塔

他叫趙倉庫,一名普通的導彈起豎號手。1963年深秋,他所在的某導彈營開赴西北某試驗基地,執行導彈訓練發射任務。從河北入伍的趙倉庫身高一米八,個子大、力氣大、飯量也大,戰友們都叫他“趙三大”。由於國家遭受自然災害,部隊生活十分艱苦,原本一頓飯能吃8個饅頭的趙倉庫,為了讓別的戰友多吃一點,每頓只吃1個饅頭,常常餓著肚子進行訓練。由於嚴重營養不良,身體急劇消瘦,他患上了嚴重的肝炎。11月3日,一切準備就緒的導彈進入發射前倒計時,抱病的趙倉庫凝聚所有精力和體力,按照指揮員口令準確無誤操作裝備。雖然此刻西北大漠寒風凜冽,但他因為劇烈疼痛,額頭布滿豆大的汗珠!時間一分一秒過去,趙倉庫操縱導彈緩緩豎立,導彈順利完成發射程序。當戰友們為點火成功歡呼雀躍、流淚擁抱時,趙倉庫卻昏死在發射陣地上!戰友們驚呆了,在將他抬上救護車時,意外發現他的腹部裹著一塊早被衣服磨得光滑發亮的T型鐵板,鐵板周圍的皮膚和肌肉早已被磨得血肉模糊,襯衣上浸染著一縷縷血痕。原來趙倉庫為能參加導彈發射任務,親手將神劍托舉到藍天,長期隱瞞了病情,每天用鐵板壓著肝區止痛堅持訓練。聶榮臻元帥得知此事,專門派人把趙倉庫接到北京的301醫院治療,可是入院僅兩天,趙倉庫就被肝癌奪去了生命。為了導彈騰飛,這位可歌可泣的戰士獻出22歲的年輕生命。臨終前,他吃力地對身邊戰友說,能親手把咱們自己的導彈送上天,我這條命值了!請轉告我爹娘,兒子沒有給他們丟臉!

寧可捨棄生命也要為國爭光、為民族爭氣!這就是戰略導彈部隊早期的戰士,是我國最早一批火箭兵的典型。其實,戰疾病、頂嚴寒、頑強戰鬥的又何止趙倉庫一個。當時隨便問一個戰士:“你準備怎樣打這一仗?”他一定會這樣回答:“寧掉10斤肉,寧脫一層皮,也要把導彈送上天。”大家都知道,他們發射的不是一枚普通的導彈,而是我國衝破困難、頂住壓力自力更生製造的首批地地導彈,它的成功發射,顯示了我國獨立自主發展尖端武器的決心、勇氣與實力。

核試驗場區的營帳

習近平總書記曾說過,歷史是最好的教科書。追溯歷史,了解歷史,可以更好地直面挑戰、創造未來。上世紀五六十年代,來自超級大國的核威脅與核訛詐迫使我國研發“兩彈一星”,數十萬軍民用平凡創造不凡,鑄就了一個時代的恢弘,生動詮釋了“功成不必在我、功成必定有我”的信念和擔當。今天,在中華民族偉大復興的新征程中,面對西方大國的技術封鎖和頻繁貿易戰,我們要繼續發揚“熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮鬥,大力協同、勇於登攀”的“兩彈一星”精神,不麻木、不畏懼、有擔當、有追求,螢火燃炬,聚沙成塔,為建設中國特色社會主義貢獻力量!

(作者分別係火箭軍某部助理研究員、研究員)

本文發表於《紫荊》雜誌2020年11月號

編輯:哈元源、莫潔瑩