在香港初識李焯芬院士時,由於他擔任香港中華文化促進會主席、香港大學饒宗頤學術館館長,加上他溫文爾雅的氣質,一度誤以為他是港大文學院的教授。後來,才知道他是我國傑出的水利工程及能源專家,早在上世紀70年代就任加拿大安大略省水電局及省電力公司工程部總經理。令人肅然起敬的是,從那時起他就在中華大地上南來北往、風塵僕僕為國家的水利工程勞心勞力。他服務國家的水利、能源及基建工程逾40年,這當中包括長江三峽、二灘及李家峽等水利樞紐工程,作出了卓越貢獻。讓人驚詫的是,他還是一名專欄作家,出版了二十餘部人文暢銷書。李焯芬院士的江河情、壩坡迷、佛學緣,凝聚著他治水、治學、治心的大智慧。

文| 香港 樂水

江河情

李焯芬院士說,他投身江河治理的水利工程事業,一切要從文藝談起。他在中學時閱讀了大量近代作家的小說,透過這些名家作品,加深了對祖國農村的了解。農村社會的貧苦災荒,很多與水利相關。他說,“中國以農立國,水利可說是農業的命脈,從那時起,我的夙願就是改善國家水利建設。”他希望做一點具體有用的事,所以選擇了可以修讀水利專業的香港大學土木工程系,1968年以一級榮譽畢業,1970年再獲碩士學位。那時,他已確立起水利能源領域研究及實踐的穩固志向,滿懷深情地投向大江大河的治理,希望在這一領域有所造詣。1968年,他在雜誌上佚名發表的給母親的一封信中說:“強求自己做歷史長河裡的一小塊踏腳石,以供後來人渡河踩踏,直往幸福的彼岸而去。”而“月入千元的高薪優職,都不足以把自己磨煉成這小塊踏腳石。”

加拿大河流湖泊水量豐沛,是世界上最大的水電生產國,也是培養水利工程師的搖籃。1970年,他毅然負笈加拿大入讀西安大略大學主攻岩土工程,僅用兩年時間就獲得了博士學位。博士畢業後他先在加拿大西安大略大學及多倫多大學任教,後長期服務於安大略省水電局及省電力公司,歷任高工、總工、工程部門總經理等職,負責水電、核電建設、大壩安全評估、核電站及大壩抗震、核廢料處理等研究課題,這是當地水電公司裡華人最高級管理職位。安大略省電力局管轄68個水電站、10台核電,還有火電,他如願以償地在大江大河大壩電站中穿行,在水利能源工程領域深耕。30來歲的他牢牢扎根加國,已然是一顆冉冉升起的業界明星。

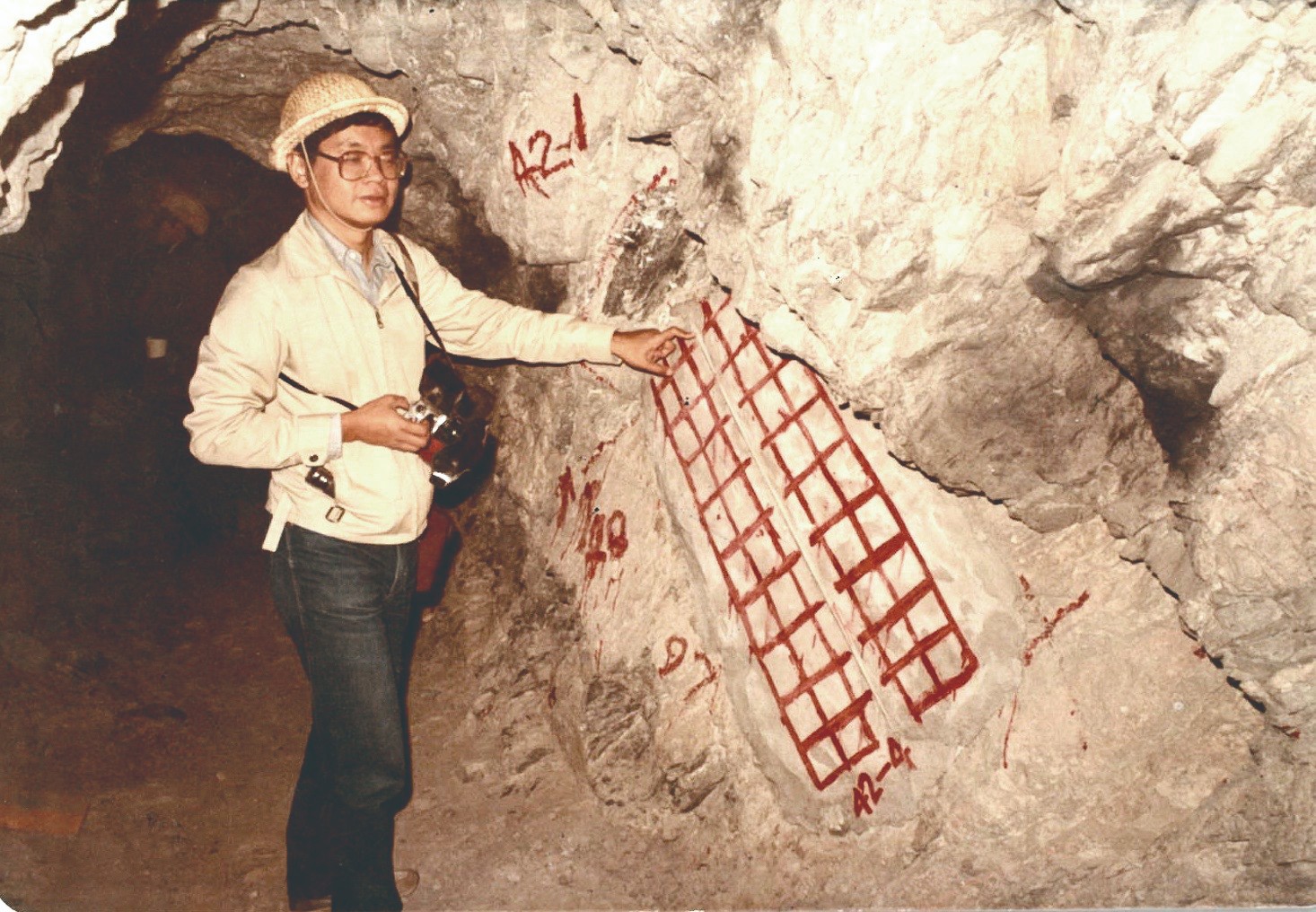

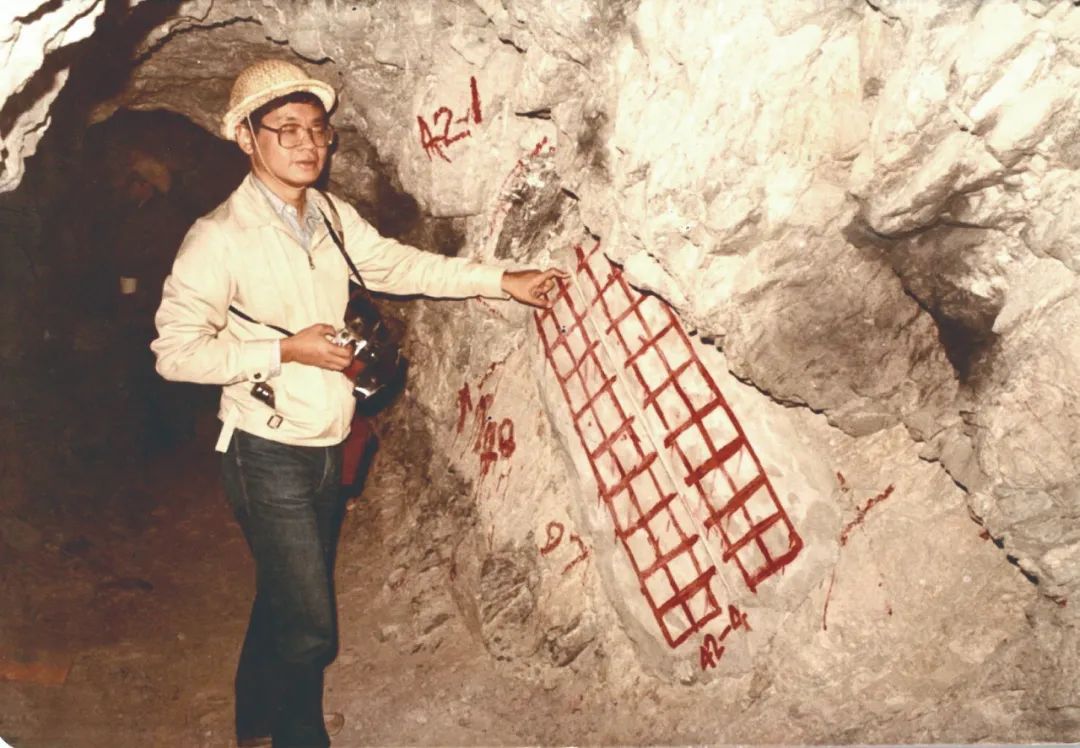

1984年8月,李焯芬於青海李家峽壩基水平探洞內留影

1981年初,時任國家水利電力部部長錢正英率團赴加拿大考察,隨團的還有汪恕誠、陸佑楣兩位副部長,顯然這是一個重量級的代表團,它透露出一個強烈的信號:國家要學習借鑒國外先進技術,大力發展水利水電事業。當時李焯芬任安大略電力局工程設計與施工總工,加方安排他全程陪同代表團考察大壩、水電、核電工作,歷時一個月。他為代表團擔任翻譯及接待工作,在外國累積的專業知識正好派上用場,深得代表團團長錢正英部長的賞識。錢部長在結束考察時對李焯芬說:“國家改革開放了,準備發展水電,希望您經常回來為國家服務。”李焯芬深受感動,他覺得有責任把加拿大的先進技術帶回祖國,從此他走上了發展中國水利水電工程的道路,一走就走了四十年。

1992年12月,李焯芬於四川涼山州雅礱江二灘壩址與當地村民合影

壩坡迷

李焯芬院士在大學期間,最熱心參與社會服務隊,經常擔任工作營營長,到港九新界各地鄉村修橋築路。他結合所修讀的岩土工程,潛心研究地質岩土,對築壩修坡樂此不彼。這樣的青春磨礪,直接影響他參與國家大大小小30來個工程項目,從選址、勘察、研究、做可行性論證和設計論證等,事無大小,只要力所能及,一定親力親為。他從重慶、湖北一帶的長江三峽,走到河南的小浪底,再到四川、雲南一帶的二灘……中國不少渺無人煙的河山大川,都留下了他的足跡。他說,有的地方較偏僻要坐吉普車前往,一坐就可能是四、五小時;有時還得走路或騎馬,有好幾次從馬背上墜落,好在未受大傷。

1993年9月6日,李焯芬拜會全國政協副主席錢正英

三峽工程成敗關鍵在移民。湖北、重慶21個區縣的120萬人口需要異地安置,這當中只有5%去了外省,95%留在原地,有的從低往高移,有的移到附近幾十公里外。新的移民大多在庫區夷陵、秭歸、興山、巴東等地邊坡上。李焯芬說,只有足夠穩定的邊坡,才能保證新市鎮的安全。他同步開始從事當地的滑坡及泥石流研究,將“土釘固坡”技術運用其中,收到好成效。後來還承擔香港工務局斜坡加固項目,也將這一技術在香港各地斜坡改造加固中推廣運用。

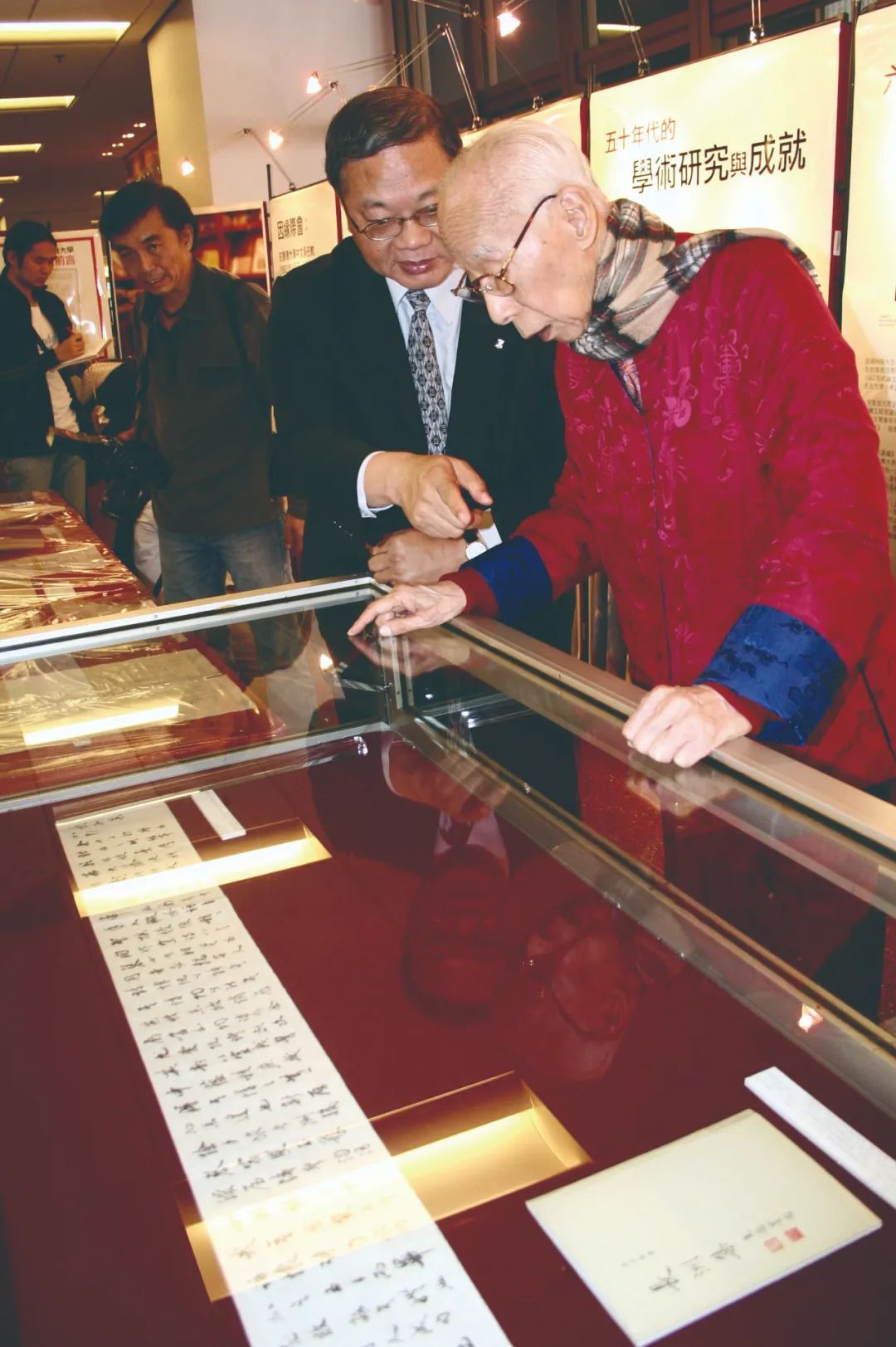

2009年5月6日,李焯芬與饒宗頤教授在香港大學圖書館,當時展覽饒教授在香港大學中文學院教學時的文獻及資料

2015年,李焯芬參與三峽大壩重新評估小組。當年的假設運行多年後,是否依然妥當?他介紹說,“關於大壩安全設計工程是與時並進的,隨時間的推移,安全要求也越來越高,歐美的大壩建造於上世紀50、60年代,當時的標準並沒有那麼高。而我們的三峽大壩建設於90年代,安全標準比歐美高多了。另一個是洪峰的計算,90年代後有大型計算機,計算精準多了,也可靠多了。通過水工模擬、數據模擬、計算機模擬,已對風險做了充分的評估。此外,抗震設計比幾十年前更清楚。這樣洪峰預報及抗震標準都比以前提高了。”他說,三峽上游巴山夜雨,洪水從川江流向荊江,流進湖北,下流即是江漢平原。20世紀30年代,長江中下游發生兩次特大水災,近30萬人因此喪生。1954年,長江流域爆發了20世紀以來最大的一次洪災。而修建三峽大壩可以調節水流量,可以按部就班地放水,調節每條江河的流量,也保證下遊平原的安全,可抵禦百年一遇的特大洪水,建成中國淡水資源戰略儲備地。三峽水電站也替代了大批火電機組,使每年的煤炭消耗減少5,000萬噸,間接實現了環保。

1993年,時任全國政協副主席、原水利電力部部長錢正英以“大禹傳人”四字題贈李焯芬,以大禹治水精神勉勵他為國家水利水電事業多作貢獻。2003年,李焯芬獲任中國工程院院士,成為香港當時極少數院士之一。他說,自己所做的一切並不為追求什麼名利,但國家肯定其貢獻,他亦樂在其中。近年來,他仍然奔波於國內新建的水電站工地,為地下廠房的岩石穩固問題提供專家意見,也參與全國各地的老壩安全評估。

佛學緣

李焯芬院士得益於其父親是中國語文老師而寫就一手好文章,父親年輕時愛好文學,曾得過青年文學獎冠軍。在書香世家影響下,他除撰寫學術論文著作外,亦撰寫散文及心靈小品等,長期為《信報》撰寫“生命通識”專欄。他在火車站、飛機場、旅途中、賓館裡,利用零碎的時間寫人生感悟小品,先後出版了包括《心耕》、《悲智願行》、《應當如是》、《水的反思》、《心無罣礙》、《活在當下》、《禪是一朵花》、《佛智今用》、《輕安自在》、《安忍精進》、《走出困境》等二十餘部著作。其中,《活在當下》 及 《心無罣礙》 在商務印書館的2008年暢銷書榜“中文文學”類別中排名第一及第六位。他的著作通過闡發佛學思想,啟迪人生智慧,文筆雋永清麗,說理平易近人。

李焯芬院士的同窗好友黃景強先生為他的傳記《治水、治學、治心——李焯芬傳》作序稱:“他的內心世界,深厚的佛學修為,悲天憫人的菩薩心腸,和激情投入的愛國情懷。”正因為他有如此崇高的精神境界,讓他義無反顧地在最貧苦偏遠的地方撒下沸騰的汗水,開展艱苦的考察論證與工程實施,從而實現其貢獻國家水利水電事業的理想。

(作者係中央政府機構研究員)

本文發表於《紫荊》雜誌2020年11月號

編輯:劉一行、邸倩

掃描二維碼分享到手機