朱國斌I 香港城市大學法律學院教授、法學博士

底高揚I 深圳大學港澳基本法研究中心助理教授、法學博士

章小杉I香港城市大學法律學院博士後研究員、法學博士

《紫荊論壇》專稿|轉載請標明出處

8月12日,行政長官林鄭月娥在行政長官辦公室會見民主建港協進聯盟立法會議員(圖香港特區政府新聞處)

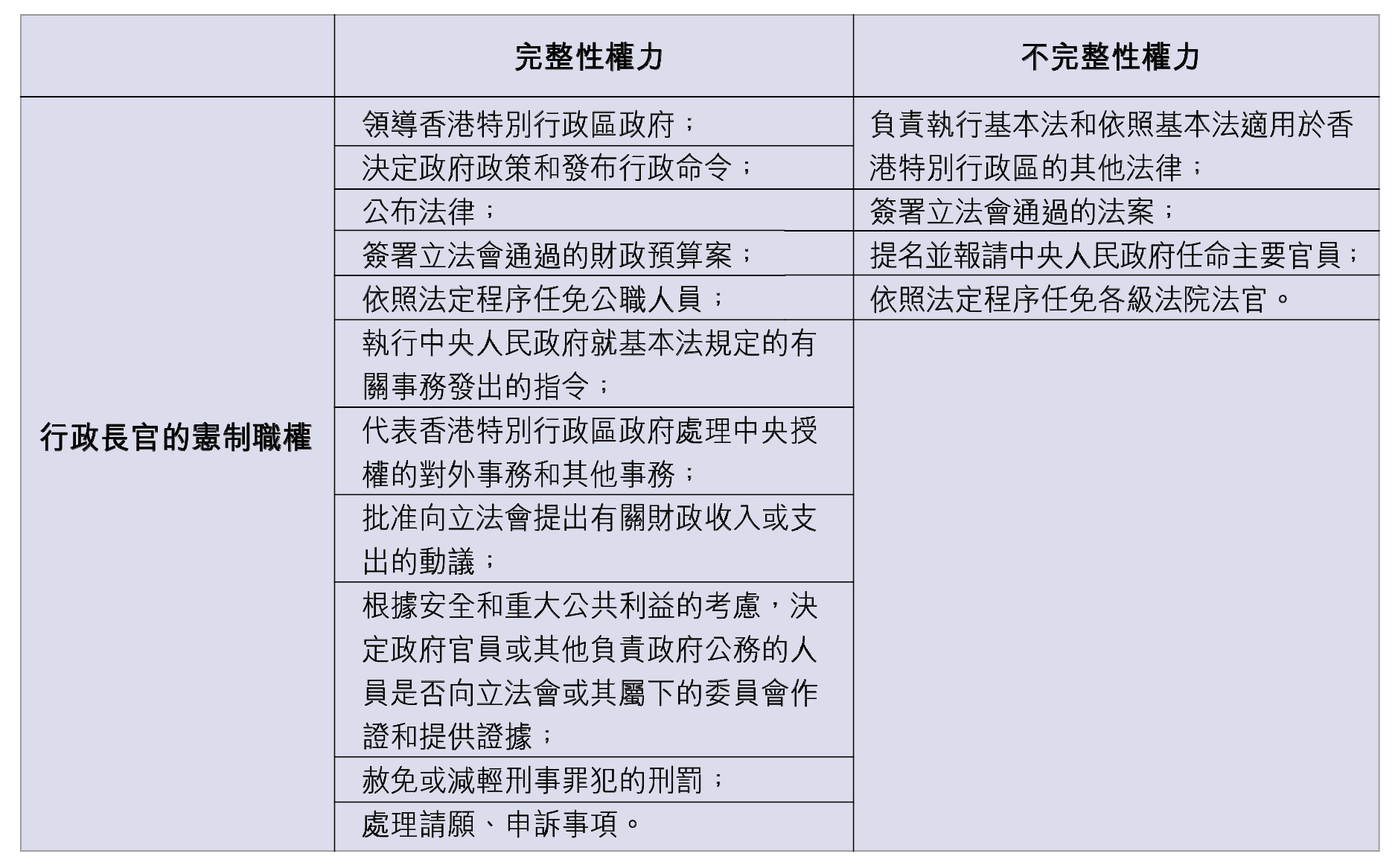

(二)完整性權力與不完整性權力

按照職權的行使與實現是否依賴其他機關,本文將行政長官的職權劃分為完整性權力(或自主性權力)與不完整性權力。其中,完整性權力是指在行使時不依賴其他部門或機關的行為就可以達到具體事務的終局狀態的行政長官的權力。不完整性權力,簡而言之,就是在內容上具有不完整性,或在程序上具有非終局性,或在效力上具有附條件性的行政長官的權力。下面,本文依據上述定義簡單分析《基本法》第四十八條的行政長官各項職權,從整體上對行政長官職權作出完整性和不完整性的權力劃分。

第一項職權是「領導」特區政府,由於行政長官具有特區政府首長的憲制性地位,不依賴其他機關就可以實現對特區政府的領導,所以該職權是完整性權力。第二項職權為法律的執行權,執行法律離不開對法律的解釋,但《基本法》將其解釋權賦予了全國人大常委會和香港法院,所以該職權是不完整性權力。第三項職權賦予了行政長官「法案簽署權」「法律公布權」「財政預算案簽署權」,根據原文規定,很容易判斷出「財政預算案簽署權」和「法律公布權」是完整性權力,因為行政長官簽署立法會通過的法案、財政預算案後,就可以直接報備案或進行公布,該案件就達到終局狀態了。就「法案簽署權」而言,根據第四十九條、第五十條及五十二條第二項可知,原立法會或重選立法會可能相繼通過所爭議法案,不但法案無法達到終局狀態,行政長官還可能被迫辭職,因此,行政長官的「法案簽署權」為不完整性權力。根據前面的分析,很容易判斷出第四項的政策決定權和行政命令發布權為完整性權力。第五項職權中,由於行政長官提名及建議免除政府主要官員需要報請中央人民政府決定,因此該職權是不完整性權力。第六項的法官任免權中,由於終審法院法官和高等法院的首席法官須經立法會的同意,因此是不完整性權力。第七項職權是對除法官、政府主要官員以外的其他負責政府公務人員的任免,由於這些人員經行政長官作出任免決定後就發生最終的法律效力,因此是完整性權力。第八項職權中,行政長官在執行中央人民政府的指令時,儘管需要其他部門或機關的支援和配合,而且指令的實現很大程度上依賴於政府各部門的能力和效率,但是在「主要官員問責制」之下以及根據上述第七項權力,行政長官具有執行指令的充分權威,故該職權是一項完整性權力。同理,第九項職權也屬於完整性權力。第十項職權涉及向立法會提出關於財政收入或支出的動議,只要行政長官批准了,該動議就通過了,因此該職權是一項完整性權力。第十一、十二、十三項職權中行政長官「決定政府公務人員作證和提供證據」「赦免或減輕刑罰」「處理請願申訴」都不會受到制約,且不依賴於其他部門或機關,一旦作出就具有終局效力,因此這些職權都是完整性權力。

綜上所述,《基本法》第四十八條第一、四、七、八、九、十、十一、十二、十三項行政長官職權是完整性權力,第二、五、六項是不完整性權力。第三項職權中的「法律公布權」「財政預算案簽署權」是完整性權力,「法案簽署權」是不完整性權力。

如此區分行政長官的完整性權力與不完整性權力的意義在於:在理論上,有助於從外部探析行政長官職權行使與中央政府、特區政府、特區立法會、特區法院等關係,使這些關係具體化、過程化、視覺化,方便從理論上找出行政長官職權落實的風險所在,為進一步推動行政長官職權落實提供理論指引。在實踐上,有利於找尋制約行政長官職權落實的原因或癥結所在,通過條分縷析式的職權分析,為每一項職權落實環節出現的問題找出背後原因並提出解決方法,從而為健全行政長官職權行使程序、提升行政長官職權行使效果提供可操作性的方案、措施。

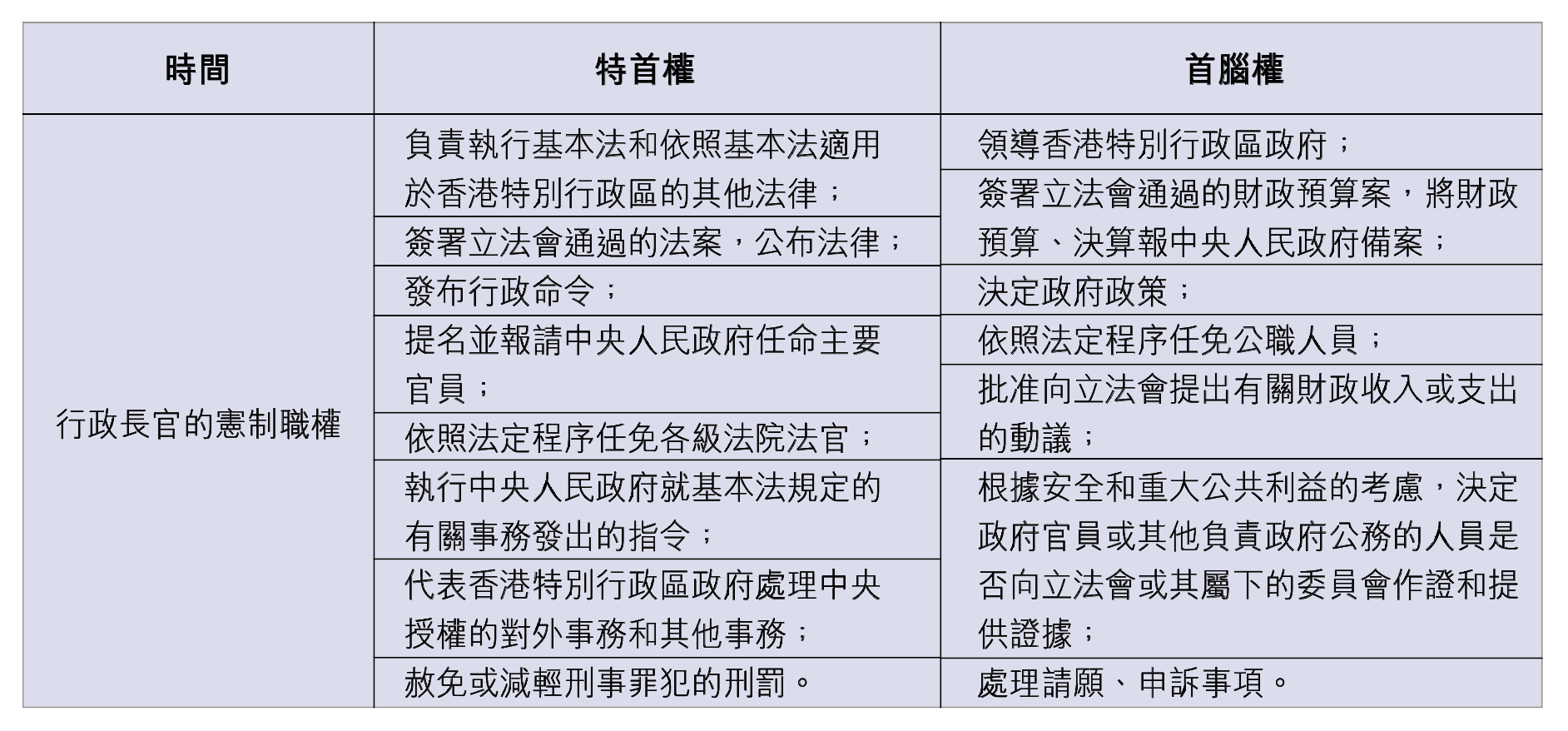

(三)特首權與首腦權

林鄭月娥就應對疫情拍攝短片向市民作出呼籲(圖香港特區政府新聞處)

根據行政長官的雙重角色,本文將行政長官的職權劃分為特區首長權即「特首權」和特區政府首長權即「首腦權」。1香港特區首長和特區政府首長是兩個不同的憲制角色,根據香港特區的實際情況(甚至考慮到回歸前香港管治的經驗),《基本法》將這兩種角色同時賦予香港行政長官一人。在前面分析行政長官的法律地位時,本文指出香港行政長官是實權特首,不是虛位特首,其具體體現就是行政長官同時擁有特首權和首腦權。那麼這裡如何區別劃分特首權和首腦權?本文認為,特首權可以被描述為行政長官作為香港特區的代表在需要以「香港特區」名義行為時所具有的權力,具有憲制性、政治性、宏觀性、整體性、對外性等權力屬性。首腦權可以被描述為行政長官作為特區政府(Administration或 Government)的首長在需要以「特區政府」名義行為時所具有的面向行政系統內或面向立法或司法權力時的權力,具有管理性(Administrative 和/或Managerial)、部分性、互動性、對內性等權力屬性。下面,本文依據上述權力屬性簡單分析《基本法》第四十八條的行政長官各項職權,從整體上對行政長官職權按此標準作出特首權和首腦權的劃分。

第一項職權是行政長官作為特區政府首長而具有的領導權,其具有面向特區政府的管理性和對內性、限於行政層面的部分性,因此該職權是首腦權。第二項職權是行政長官向中央人民政府負責的一項極為重要的內容2,目的是保證《基本法》和其他法律在香港得到良好實施,具有政治性、對外性和整體性等權力屬性,因此其宜界定為特首權。第三項職權中,行政長官是否簽署和公布立法會通過的法案的標準在於該法案是否符合香港整體利益;此外,該職權是對第二項職權的具體適用,即簽署和公布該法案要向中央人民政府負責,因此該職權屬於特首權。而由於香港特區財政獨立,簽署立法會財政預算案是面向特區政府的,所以該職權屬於首腦權。第四項職權是面向特區政府的,具有管理性、對內性和部分性,因此是首腦權。第五項職權同樣是向中央人民政府負責的表現,且這種任免是在香港特區層面作出的,因此屬於特首權。第六項的法官任免權是面向行政系統之外的,是行政長官代表香港特區對法院法官進行任免,因此屬於特首權。根據前面的分析,第七項職權是任免負責政府公務的其他人員,其具有管理性、對內性的特點,因此是首腦權。第八項和第九項職權同樣是行政長官代表香港特區向中央人民政府負責的重要表現3,儘管第九項規定的是「代表特區政府」,但處理對外事務的名義一定是香港特區,而不是特區政府,因此這些職權宜界定為特首權。第十項是行政長官代表特區政府向立法會提出動議,是行政運作的重要組成部分,因此該職權應為首腦權。第十一項職權是基於香港特區的整體安全和重大公共利益來考慮是否行使的,其實質是廣義的行政權對立法機關(立法權)的制約,並與立法機關發生互動,因此該職權宜界定為首腦權。第十二項職權類似其他國家元首享有的特赦權,其啟動具有法律的和政治的考量,行政機關的首長是不能行使該權力,故該職權只能是應為特首權。第十三項處理請願和申訴的職權屬於政府應有的權力,其性質屬於首腦權。

綜上所述,《基本法》第四十八條第二、五、六、八、九、十二項行政長官職權是特首權,第一、七、十、十一、十三項是首腦權。第三項職權中,簽署立法會通過的法案和公布法律是特首權,簽署立法會財政預算案屬於首腦權。第四項職權中,決定政府政策是首腦權,發布行政命令是特首權。

行政長官的職權作特首權與首腦權之分具有重要的理論與實踐意義。在理論上,第一,由於作為特區政府首長的行政長官不是由全民直接選舉產生,因此該角色不適合與具有民選成分的立法會發生直接制約關係,否則其容易陷入「反多數」甚至「反民主」的陷阱,為泛民主派質疑其民主正當性提供論據。將特首權和首腦權作區分,使得作為特區首長的職權,適當與作為政府首長的職權相分離,令行政長官擁有相對於立法機關的超脫性或超然性。儘管行政長官的權能總量沒有變化,但根據香港實際情況進行了重新配置,這或許才是香港憲制安排的獨特性所在。第二,在某些場合裡,具有首腦權的行政長官實質是具有特首權的行政長官的「執行者」,即在面向中央或對外關係中,代表香港特區的只能是具有特首權的行政長官,這樣有利於理順行政長官自身的內部職權結構和分配。第三,區分特首權和首腦權的另一個重要理論意義是為司法審查確立邊界。特首權不僅具有法律性,還具有政治性,明確其部分行為不受司法審查,從而有助於塑造或強化行政長官的權威性、超然性。當然這並不代表行政長官的行為完全不受限制或制約,立法會可以對其提出彈劾動議,終審法院可提請全國人大常委會作出《基本法》解釋與決定。在實踐上,通過區分特首權和首腦權來相對剝離行政長官的雙重角色,厘清行政長官角色目前的「混沌」狀態,從而減少實踐中因為行政與立法、司法的相互制約關係而導致行政長官面臨的尷尬環境和「跛腳鴨」狀態。香港行政長官作為實權特首的「實」不是像美國總統那樣僅僅體現在行政權上,還「實」在行政長官的特首權具有排他性(如在處理與中央關係或對外關係時),並且具有真實力量。儘管在實踐中,行政長官角色合二為一,人們一時難以區分特首權和首腦權,但從長遠來看,讓作為香港特區首長的行政長官擺脫「無權」、「少權」、「跛腳」甚至「癱瘓」狀態,通過學說梳理、官方法理重構、特區司法審查及《基本法》解釋等渠道,逐漸分離行政長官的特首權和首腦權,對提升行政長官的權威和實力是有利無害的。

7月31日,中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署與香港特別行政區維護國家安全委員會舉行協調會議。圖為與會者在會議前合照(圖∶香港特區政府新聞處)

(四)《基本法》第四十八條以外的職權

從《基本法》文本及其實踐來看,除第四十八條外,第五十條第一款賦予了行政長官一定條件下解散立法會的權力。根據前面的分類標準,本文認為行政長官的這一職權是其法案簽署權的延續或結果,仍是基於香港特區整體利益考慮,且行政長官解散立法會具有政治性和不可訴性,因此宜界定為特首權而非首腦權。儘管第五十條第二款規定須徵詢行政會議的意見,但不能制約行政長官的決定效力,因此屬於實體性權力和完整性權力。值得一提的是,在行政長官解散立法會的過程中存在著一條「權力鏈」,即在征詢行政會議的意見時,行政長官行使的是作為特區政府首長的首腦權,主要目的在於體現行政與立法的溝通;在行政長官解散立法會時,其行使的是作為香港特區首長的特首權。

《基本法》第五十一條賦予了行政長官臨時撥款申請權和臨時短期撥款批准權,但這兩者具有不同的權力屬性,前者是行政長官作為特區政府首長為解決政府財政困難而向立法會提出臨時撥款申請,具有行政性和部分性,應界定為首腦權。根據前面的分類標準,前者還屬於程序性權力和不完整性權力。後者是行政長官作為香港特區首長為保證香港特區的整體繼續運行而行使的權力,具有較強政治性,因此應界定為特首權。當然還可以明顯判斷出後者屬於實體性權力和完整性權力。

《基本法》第五十五條和第五十六條規定了行政長官對行政會議的職權:人事任免權和主持權。根據上面的分類標準,很容易判斷這兩項職權具有相同的權力屬性,即都屬於首腦權、實體性權力和完整性權力,這裡不再贅述。

除了《基本法》文本外,香港行政長官在實踐中形成了具有憲制慣例性質的職權,本文總結出兩類:榮典權與解釋《基本法》的間接動議權。對於榮典權而言,《基本法》並未作出明確規定,但基於過往實踐,自回歸以來,香港幾乎每年都會向為香港作出傑出貢獻的人士頒發大紫荊勳章等不同級別的榮譽獎勵。本文認為香港的榮譽嘉獎至少涉及行政長官兩項職權:決定權和頒發權。不同級別的榮譽嘉獎由不同的職權或角色來決定。如果是香港特區層面作出決定,則行政長官行使的是特首權;如果是特區政府層面作出決定,則行政長官行使的是首腦權。當然,行政長官的上述決定權也屬於實體性權力、完整性權力。至於頒發權,如果由行政長官來頒發相應的榮譽,則這種權力宜界定為特首權,因為行政長官是香港特區首長,在香港具有最高代表性和權威性,由行政長官以香港特區首長的身份頒發榮譽更容易體現該榮譽的重要性和影響力。

對於解釋《基本法》的間接動議權而言,《基本法》沒有提供直接依據,但存在間接依據,即《基本法》第四十八條第二項——行政長官負責執行《基本法》和其他法律。4實踐中,行政長官在實施《基本法》遇到爭議問題時,基於其對中央人民政府負責的制度設計,可以向中央人民政府回饋或尋求解決爭議問題的辦法。例如在1999年終審法院判決「吳嘉玲案」之後,時任行政長官董建華正式向國務院提出報告與請求,國務院再向全國人大常委會正式提請解釋《基本法》。又例如2005年時任行政長官董建華因病辭職,署理行政長官曾蔭權請求國務院提請全國人大常委會就《基本法》第五十三條有關新的行政長官的任期作出解釋。從權力屬性來看,行政長官的解釋《基本法》的間接動議權是從香港特區層面實施的,而且是直接面向中央人民政府,具有較強政治性與政策性,因此該職權只能定為特首權。此外,該職權由於依賴中央人民政府的決定,不產生終局性效力,因此它首先是程序性權力。但是考慮到行政長官完全自行決定動議與否,故它又是一項實體性權力。最後,因為該動議的提出只需行政長官一人完成即可,所以也屬於完整性權力。

三、香港特區行政長官職權的設置邏輯

檢視香港行政長官職權離不開對其歷史的考察,通過追溯歷史,可以試圖回答這些問題:香港特區行政長官職權與港英時期港督的職權有何聯繫?行政長官職權設置的中心目的是什麼?行政長官職權配置要考慮什麼因素?這些問題背後潛藏著香港特區行政長官職權的設置邏輯。

(一) 港英時期港督的職權設置

在港英時期,香港很少出現不同性質權力之間的爭拗,即使發生,往往也可以通過香港的政治體制得到有效解決。通過梳理和總結英國治港歷史,可以看出,英治香港的管治核心在於設置了在地位與權力方面具有淩駕性的港督一職。可以說,港督在英國管治香港過程中發揮了極其關鍵的作用。那麼,具有什麼樣的權力的港督,才能保證香港的有效管治和順暢運作——既減少英國管理香港的成本和風險,也給英國帶來巨額的經濟利益以及政治利益?或者可以這樣問,英國為港督配置了哪些職權,以至於能夠滿足港督有效管治香港的需要和條件?5

港英時期的政治體制包括港督制度、決策、立法的諮詢制度以及行政、司法制度等,其憲制基礎為《英皇制誥》和《皇室訓令》。《英皇制誥》設置了總督一職,總督由英皇任命,代表英皇,擔任港英政府的首要職位。從英治香港的政制關係來看:總督是行政機關的首長,享有發號施令的最終權力;總督組織立法局、召集行政局開會並任命法官、太平紳士等,立法局和行政局實際上分別是港督立法和決策的諮詢機構。綜上可知,港督既是英皇在香港的唯一與最高代表,又是港英政府的首長,在香港具有至高無上的地位,英治香港的政制是以港督為核心的行政主導體制。6

明確了港英政治體制和港督的地位後,再來考察港督的職權具體是如何配置的。根據《英皇制誥》第二條的規定,總督的權力來源於英皇的授權,英皇通過憲制性文件對總督明文授予權力,英皇授予什麼權力,總督就有什麼權力;英皇沒有授予,總督就沒有相應的權力。具體來說:第一,總督擁有最終的行政權,行政局只是諮詢機關而沒有任何行政權,對總督沒有約束力,在緊急情況下,總督擁有廣泛的行政權;第二,總督不單獨擁有立法權,其受到立法局的制約,即總督在行使立法權時須諮詢立法局並經其同意,在某些領域,還必須提請英皇同意,總督對法案享有否決權,但其行使須服從皇室的訓令;第三,總督享有有限的司法權,其有權任免法官,以英皇之名赦免、減輕刑事罪犯的刑罰。此外,總督擁有駐港三軍總司令及駐港海軍中將頭銜。

(二) 香港特區政治體制的設置邏輯

在香港特區政治體制模式的設置上曾出現過三種構思模式:立法主導模式、行政主導模式,以及三權分立原則指導下的行政機關與立法機關既互相配合又互相制衡模式。7香港基本法起草委員會對選擇何種政治體制展開了時間最長、最激烈的爭論。1986年,政制專題小組確定了香港政制設計的基本原則:要符合「一國兩制」的原則,要從香港的法律地位和實際情況出發,以保障香港的穩定繁榮為目的,兼顧社會各階層的利益,有利於資本主義經濟的發展。既保持原政治體制中行之有效的部分,又要循序漸進地逐步發展適合香港情況的民主制度。8此外,在制定《基本法》過程中,為了保證香港平穩過渡和回歸前後政制發展的有序銜接,香港特區政制設計吸納了港英管治時期的一些做法,同時,中方通過外交渠道聽取了英方的意見,中英雙方就一些政制銜接和發展的重要環節達成共識9,中方吸納後將之融入香港政制設計中。但隨著末代港督彭定康在過渡期內急速推進香港的民主化,代議制不斷衝擊著香港政制原有的行政主導制,民主訴求在香港社會萌發並不斷膨脹。香港反對派將行政主導制視為否定與阻礙香港民主發展、壓縮政黨政治發展空間的藉口。10香港社會的這種意見雖然勢力不大,但一定程度上影響了香港政制設計與發展。1990年,基本法起草委員會主任委員姬鵬飛在其向全國人大作出的《關於〈中華人民共和國香港特別行政區基本法(草案)〉及有關文件的說明》中指出,《基本法》規定體現了「行政與立法之間相互制衡、互相配合的關係。」11最終,《基本法》將「行政與立法相互制衡、相互配合」確立為香港政制設計的基本框架和指導思想,此時香港政治體制設計難覓「行政主導」的蹤跡。12

然而,《基本法》頒布之後,香港政治體制特徵的官方描述發生了轉變:從「司法獨立,行政與立法互相制衡、互相配合」轉到「司法獨立,行政與立法是行政主導原則下的制約和配合」13。對於重提行政主導的正當性,有學者提出如下理由:第一,在起草《基本法》時,草委們將港督制等同於行政主導制,對港督制的否定導致了行政主導被一併拋棄;第二,行政主導最符合循序漸進原則,對現行政治體制的調整幅度最小;第三,行政主導有利於粉碎彭定康建立立法主導的政改陰謀;第四,亞洲金融危機促進了對《基本法》政治體制的重新解讀,認識到以高效行政為主導的政治體制對作為國際金融中心的香港前途和命運的重要性;第五,維護國家安全的考慮。14本文認同上述香港政治體制特徵描述轉變的理由,儘管《基本法》並未明文規定「行政主導」,但從本文前面對香港行政長官的法律地位和《基本法》關於行政長官的職權分析中,可以得出行政長官之於法院、立法會、特區政府等憲制單元具有優勢地位和權力的結論。儘管用行政主導制描述香港政治體制稍顯倉促(因為這種描述事實上忽略了特區政制中的分權與制衡),但行政主導制表達了中央對香港特區政治體制安排的意圖,即通過行政長官,建立管治能力強、行政效率高、政治公信力高的特區政府。縱觀香港政治體制的設置邏輯,我們可以基本得到如下結論:草委們在設置香港政治體制時默認行政主導制、行政與立法互相制衡與配合、司法獨立等要素,但在廢除殖民主義的港督制時一併摒棄了「行政主導」的制度描述。而隨著國內外政治、經濟等大環境的深刻變化,中央政府對特區政府有所期待,故要求特區政府發揮「行政主導」政府的潛力,並在官方話語中將香港政治體制表達為一種「行政主導」的政府。

(三) 香港特區行政長官職權設置的中心目的

比較港英時期港督的行政主導邏輯與香港特區行政長官制的邏輯,可以發現兩者具有很多相似之處,比如:(1)港督由英皇授權,向英皇負責;行政長官由中央授權,向中央負責;(2)港督擁有最終的行政權,行政長官領導特區政府;(3)港督的立法權受到立法局的制約,行政長官提出的法案須經立法會通過。因此,有人認為香港特區行政長官制是港督制的延續,進而認為香港特區行政長官職權源自港督的特權15。本文認為,這種簡單的比較是不確切的,正如許崇德先生所駁斥:「末代港督彭定康在其撤離香港之前口口聲聲稱特區行政長官是他的『繼承人』,這是十分荒謬的。」16首先,港督職權設置與香港特區行政長官職權設置的服務目標不同。前者服務的戰略目標不是著眼於殖民,而是為了外交、軍事和商業。17從佔領香港的過程看,數任港督就是緊緊圍繞上述目的開展活動的,只是所處時期不同而有所側重而已。18為此,英國必須通過港督的職權來牢牢掌握對香港的直接控制權與管治權,維護直轄式的統治。後者的目標在於落實「一國兩制」基本原則,保證香港順利回歸祖國和香港繼續保持繁榮穩定。可以看出,兩者職權設置的出發點是非常不同的。其次,兩者的職權分配邏輯是不同的,前者是絕對縱向邏輯,即港督居於權力最高位,行政局和立法局是其諮詢機構;後者是相對橫向分權邏輯,即行政長官是香港特區的代表和行政權的掌管者,但是行政權與立法權相互制衡。再次,兩者對未來香港政治體制的定位不同。港英時期,香港政制有了些許改革,比如引入非官守議員、華人議員、立法局組成多元化等,但英國政府否決了開放民選議席或改組立法局,實行代議制等政制改革建議。英國人懂得香港是租借地,永遠不能自治或獨立,這「決定了任何在香港進行的民主改革,都會帶來風險,或為他人作嫁衣裳,與英國佔領香港的總體戰略不符。」19可以說,港督職權設置是為了加強英國對香港的直接控制,保障英國在香港的長遠利益,是為了限制香港未來政治體制民主化。而香港特區行政長官職權的設置背景是,在民主和法治成為世界趨勢和潮流下,中方順應了香港居民的民主期待,在「一國兩制」原則下授權香港特區高度自治和漸進民主。這樣,港督時代的行政局和立法局由諮詢機構轉變為具有實權的香港特區行政機關和立法機關。可以說,香港特區行政長官職權設置是著眼於香港未來政制民主化改革的,且這一點已經體現在《基本法》第四十五條第二款和第六十八條第二款。當然,考慮到香港的實際情況,為了繼續保持香港繁榮穩定,香港特區的政制運作不能陷入行政、立法和司法無終止的糾纏之中,因此《基本法》規定了行政長官相較於立法會、法院更具優勢的權力和地位,比如解散立法會的權力、提請中央人民政府任命主要官員、向全國人大常委會提出解釋《基本法》的動議權等。儘管《基本法》賦予了立法會彈劾行政長官的動議權,但該程序異常艱難,且最終決定權掌控在中央人民政府手中。所以,整體而言,行政長官擁有相對強勢的法律地位和職權。綜上所述,香港行政長官職權的設置的中心目的是期望行政長官擁有較為強勢的權力和地位,有效地領導特區政府,成為特區憲制結構中的強勢者、《基本法》的實施者和監督者、香港憲制秩序的守護者。﹙未完待續﹚

注 释:

• 本文接上期內容。

本文發表於《紫荊論壇》2020年9-10月號第41-50頁

掃描二維碼分享到手機