藍立克︱芸帙披香——當代中國畫名家冊頁新作學術觀摩展

展覽前言

冊頁是中國書畫的裝裱體式之一,因尺幅不大,又稱“小品”, 亦稱冊葉,葉冊。它源於古人“大事載之於策、小事書之於簡牘”的傳統,後為求便於翻閱欣賞、攜帶收藏,遂改作單頁並裝訂成冊。如書札尺素,書畫小品、扇面,碑帖拓片,皆多以冊頁的形制出現。

冊頁的典雅形式和審美效果的豐富性,遠比獨幅作品引人入勝。若由不同作者在同本冊頁中創作,彼此間會各擅其長,競相鬥艷;而如果僅由一位作者獨自創作,那作者將會用十八般才藝施展於斯,每一開從題材內容、章法造型、設色和筆墨技巧等方面慘淡經營而求不同,以達到連續性觀賞的藝術效果。

冊頁如同手捲、四條屏、中堂、扇面等中國畫傳統代表表性形制一樣,是中國畫藝術欣賞與傳播的載體,本身俱有經典的價值,甚至規約著中國畫的創作。為鼓勵藝術家在不同的藝術形式、材質形制中進行藝術創新,在傳統經典樣式的框架裡探尋中國畫的當代精神,時代丹青文化傳媒擬舉辦本次冊頁展,把畫家本身對傳統的傳承和創新的理解,通過精彩的筆墨語言和藝術家的性靈發揮,以此展現出冊頁這一古老的藝術形式的獨特魅力。

本次在展陳方式上也進行了新的探索和嘗試。在展覽形式的設計上,採用木質畫板相互銜接,作品直接裱裝上牆,最大程度展示了冊頁的全貌,且符合人體視覺最佳視線位置,使文人書案上展玩的冊頁,在美術館的展陳空間中得到更好的呈現。展覽後每位畫家的8幅作品裝裱為一冊,並邀請美術界德高望重的前輩名家題簽、跋尾,在出版畫冊時力爭使作品的呈現方式更為完整、完美。在此,誠摯的邀請您參加本次展覽,敬請支持!

組織機構

主辦單位:北京時代丹青文化傳播有限公司

展覽地點:李可染畫院美術館

學術主持:王鏞(中國藝術研究院研究員、著名美術評論家)

學術顧問:趙成民

展標題字:劉曦林(中國美術館研究員、著名美術評論家)

展覽時間:2021年1月28—2月2日

參展畫家

藍立克

藍立克,號心源齋主、浮山翁、九峰山人。中國美術家協會會員,青島大學美術學院教授,青島寫意中國畫院院長。

1963年山東藝術學院美術系畢業後,從事美術教育工作至今五十餘年,並致力於山水畫創作和美術理論研究。出版有《藍立克畫集》、《藍立克山水畫集》等。

1999年中國文聯授予“中國百傑畫家”稱號。

被多家專業藝術機構和媒體評為最具人氣、最值得收藏與關注的藝術家。

當前青島地區已建藍立克美術館四處,其中嶗山館、城陽館館藏展品百餘幅,展廳面積皆千餘平方,長期展出大幅山水精品二十餘幅。

作品欣賞

藍家有山水 風流比泰岱

文/張風塘

藍立克先生是一位山水畫大家。

早在上個世紀的80年代初,藍立克先生已經是齊魯畫壇上的一座高山了。那時,對於山水畫來說,我剛剛起步。心想,什麼時間能夠道訪藍家的山山水水,領略一下那充滿風蓄古韻、山刻蒼茫的風景呢?這段心想一拖就是20年,直到新世紀之初的2002年夏天,因工作關係來到青島,才有幸拜見到藍立克先生。這時,藍先生已從青島大學美術學院退休閒居,開始了他神與物遊、筆開佳境的詩意生活。

相居一個城市,工作之中、生活之餘,我與藍立克先生經常相見。不論是美協搞展覽,還是美協組織的寫生班,以至美協組織的學術活動,我們常常請藍先生講課、發言,傳經送寶。藍老是一個風趣幽默的人,人生藝術的大道理在他的調侃中,會隨類賦形、變化成恢諧的用語,讓聽者難以忘懷。

與藍立克先生交往多了,立體的藝術人生在我眼前明朗清晰起來:藍立克先生是一位充滿哲思與激情、深諳畫理與生活,放量筆墨與顏色的山水畫開拓者,以其超凡脫俗的山水畫理念,開創了具有地貌語境的一代畫風。

藍立克先生,是一位從事美術理論與教學的大學教授,對於古人的畫理,他尤為看重。上至五代荊關論句,中至明清石濤話語,晚至近代賓虹理念,藍立克先生是稔熟於心中,脫口於人前,而且都帶有自己獨到理解的闡發。有關五代荊浩《筆法記》中讀到的內容,藍先生則認為:“荊的論述過於強調了用筆,對用墨的論述不夠充分,筆與墨不能在畫中獨立而論,筆即是墨,墨即是筆,筆墨交融於一體,才能達到高的境界,作為一個畫家,在筆墨上應強調的相互招應,缺一不可”。

有關明人董其昌,《畫禪室隨筆》中的“士人作畫,當以草隸奇字之法為之,樹如屈鐵,山如畫沙,絕去俗蹊徑,乃為士氣。”藍立克先生認為很多的話語,過於強調了文人造境和文人筆墨,少了生活的來源。對於黃賓虹的畫論,藍立克先生在推崇之餘,而是舉一反三,加上了很多自己的解讀。認為黃賓虹先生的“七墨法”裡面,不僅是墨法的變化,還有色墨一體的變化。認為黃賓虹先生強調的作畫“筆筆分明”,是作畫的打稿階段,在畫的最後著色鋪墨中,就要色墨互浸,有時復筆為之,才能達到渾厚華滋。

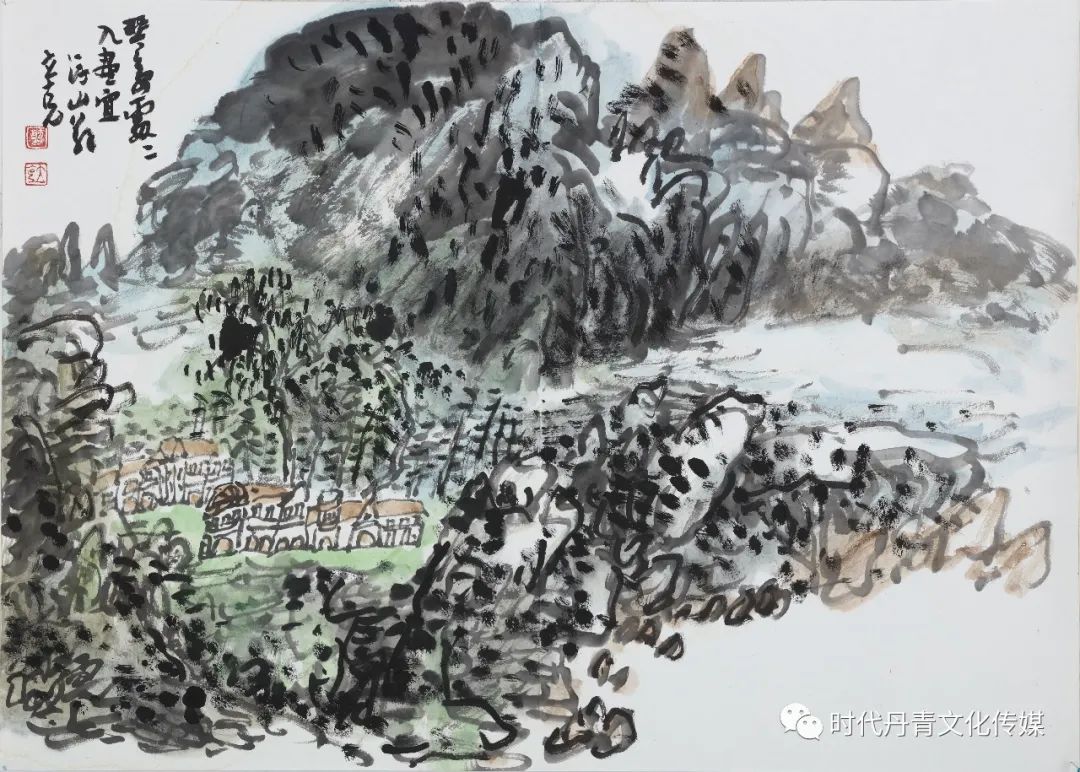

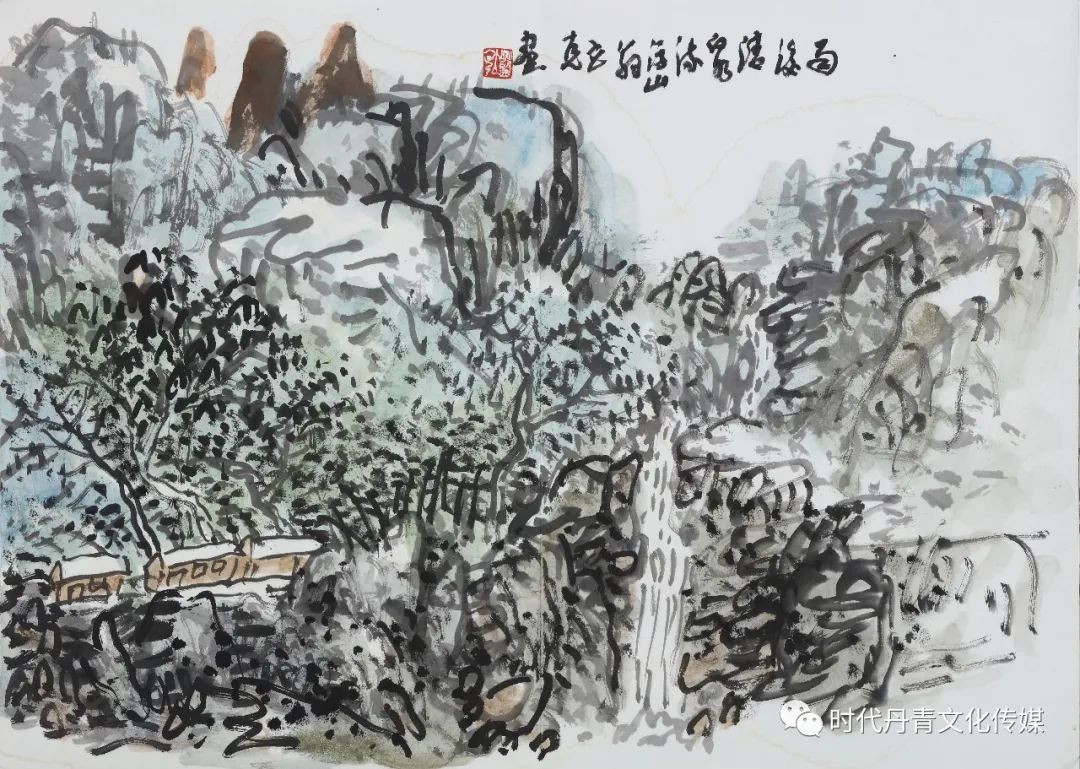

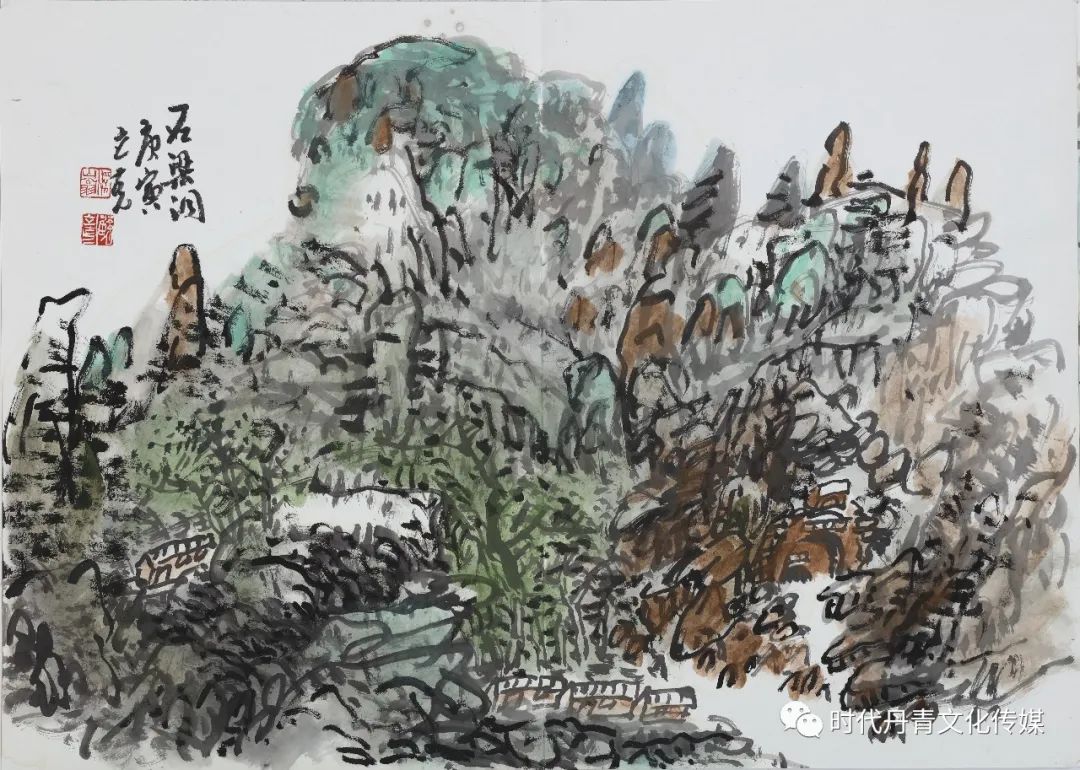

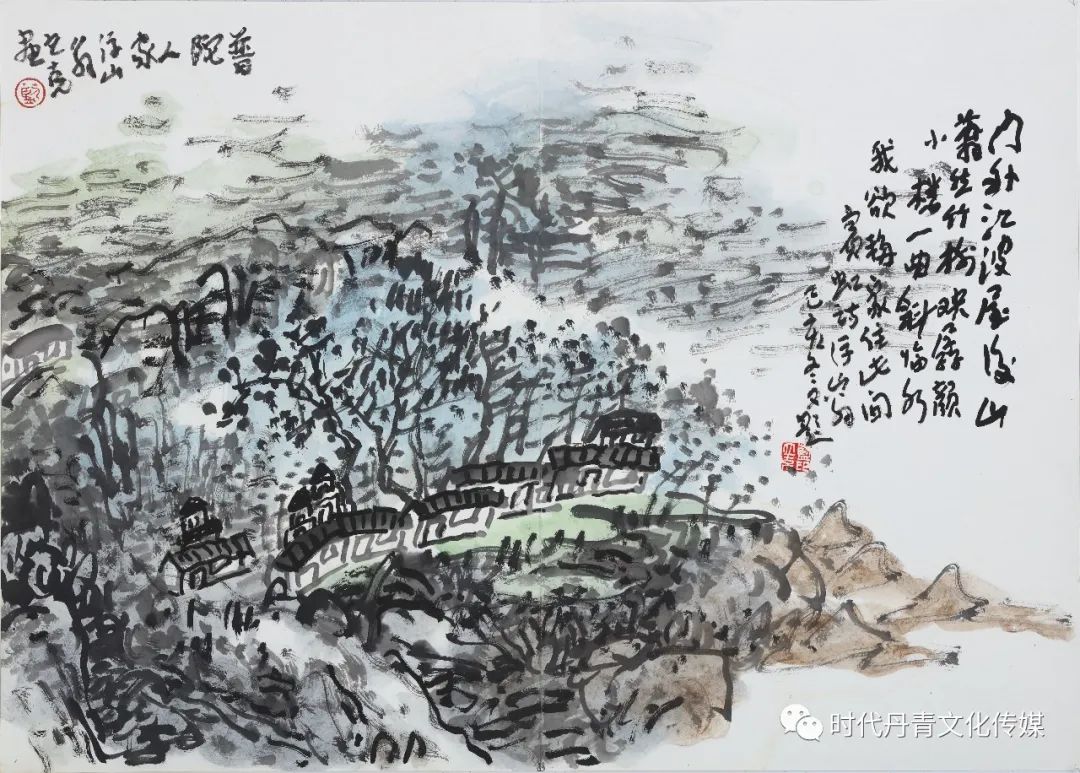

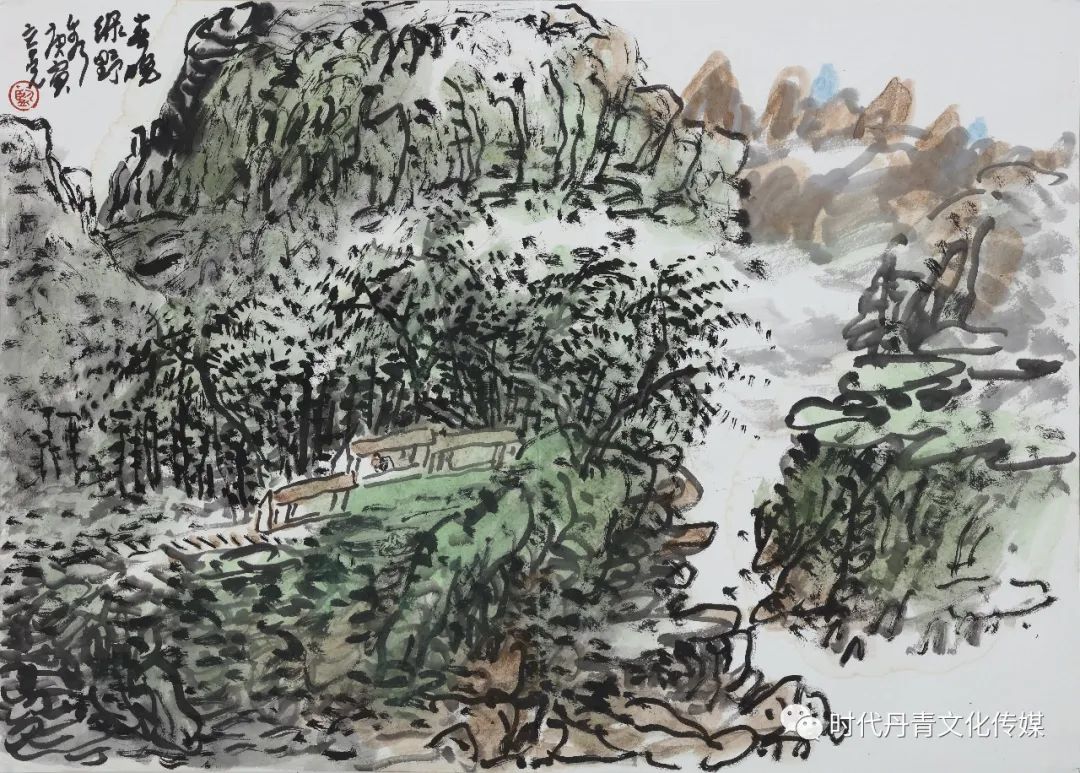

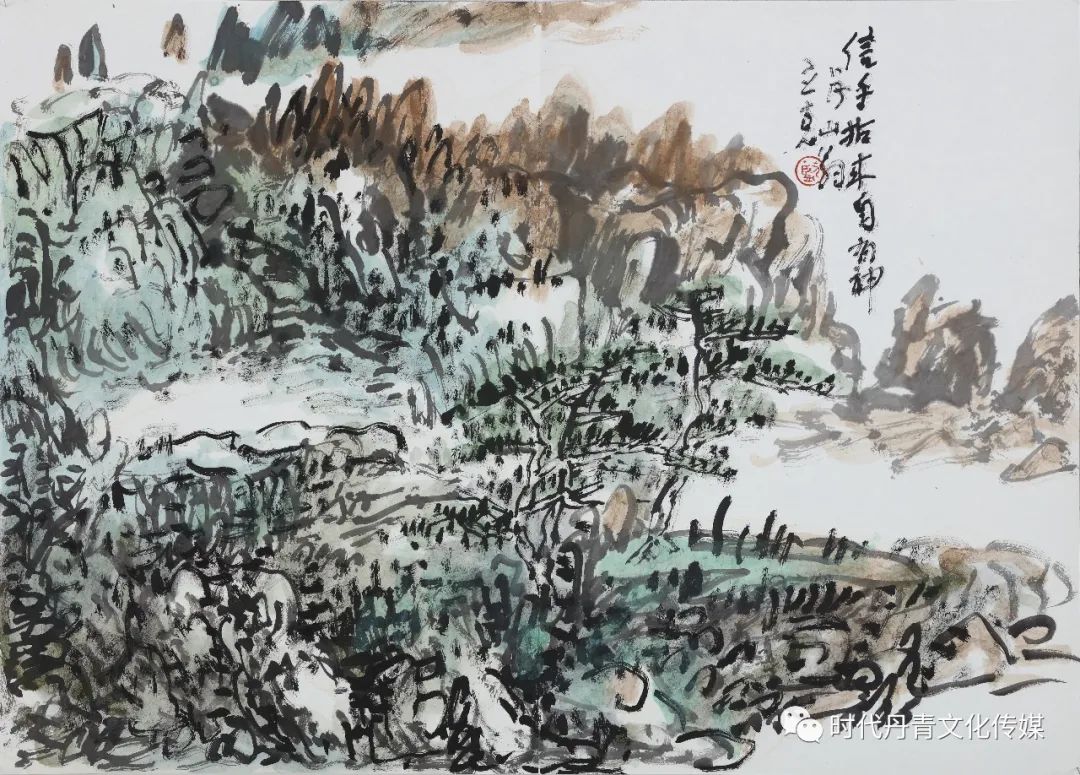

帶著對畫論的獨到理解,藍立克先生幾十年不變的情結就是走向大自然,從生活中體悟山水的畫法真諦,尋求變法。他認為,古人總結了那麼多皴法,是否已經別無出路了?帶著肯定再否定的態度,他遍訪大山名川,找出了一系列答案。山岩層疊,在風雨千百萬年的刻畫下,如捲捲詩書疊加於山上。藍先生將他寫入畫冊,定為“書卷皴”。岩石鱗片狀輻射下來,掛懸崖體之上,陽光照映,熒光一片,藍先生寫生於畫冊,命名為“魚鱗皴”……就是這種對事物不斷求索,對前人結論不斷否定的精神,讓藍立克先生體會到了變化帶來的藝術生命力。他的山水畫,開始了自有家法的變化。

那就是筆、墨、色相互交融,疊加揮運,讓山石峰巒、溪流雲瀑渾然一體,呈現出骨峻、麗健、血活的藝術特徵,顯現出作者情感、心緒表達的歸屬性。

我曾多次觀看藍立克先生案前作畫,現場的情景讓我感受其作畫的獨具魅力。

觀其用筆,急促飛揚,感情的宣洩一剎那間在筆底暴發出來。線條剛中帶柔,能放能收,如蛟龍騰空,粗勵處,老辣紛披。細膩處,圓潤靈動。頓挫處,屈鐵折釵。

觀其用墨,濃淡乾濕,隨機生髮。心使腕運中,墨色的變化從渾厚到空靈,從華滋到蒼茫,沉逸虛靜,盡闢混沌氣概。

觀其用色,濃艷多姿,打破了傳統文人畫中以淺降為主的單一色調,赤橙黃綠青藍紫,盡顯畫面,色到之處,觸目生機,呈現一派生生不息的萬物氣象。

縱觀其畫面形成,意在筆先,佈局經營隨手拈來,但皆為大山大水,給人以崇高壯美的藝術感覺。墨色交融,遠看渾然一體,氣象嵯峨。近看,物體皆立,筆跡清晰。正如黃賓虹先生說的“國畫藝術之粗精、高下之分,就在筆墨變化之中,既是筆之分明,又能渾成一氣。即是渾成,又能分明,其中變化就透出造化的消息來”。而藍立克先生,山水中不僅是筆墨的變化,還滲雜了色彩的豐富變化,經常是色墨並用,一氣呵成,淋漓盡致,做到筆不困,墨不澀,色不呆,氣不斷,元氣神足,意境曠達。

此時,令人想起石濤《苦瓜和尚畫語錄》之論句:“筆與墨會,是為絪缊。絪缊不分,是為混沌。闢混沌者,捨一畫而誰耶!畫於山則靈之,畫於水則動之,畫於林則生之,畫於人則逸之”。那麼,絪缊混沌之狀何而來?又依附於何家山體。答案只有一個:中國的山水畫是中華民族這塊土地上孕育和成長起來的一門獨特精神和審美價值取向的藝術,走著一條與文化、與心性、與人生相結的道路。每個時代都有其時代的筆墨特徵,都有其時代的大家出現。

然而,文化精神內涵則是相通的,那就是民族的文化精神、氣節的體現,具體表現在畫中就是陽剛之美,崇高之美,渾厚之美,博大之美。藍立克先生的山水畫,從筆墨,從構圖,從造型,都很好地傳承中國山水畫千百年來的精神內涵.這一點與當代畫壇上把山水做成靡靡之音、塗抹粉脂的陰柔之風形成強烈的對比。我想,隨著時間的推移,人們會像上個世紀80年代一樣,重新關注藍立克先生的山水畫藝術,讓具有民族精神的藝術高峰屹立畫壇。

對於藍立克先生的山水畫藝術,我認為還在變法的途中。從年齡,從學養,作為一個山水畫家來說,正處於一個巔峰時刻。也許哪一天,突然有火山噴發。我們期待藍立克先生“妙造高峰”的到來,隨寄藍先生拙句如下:

藍家有山水,風流比泰岱。

筆可抗三鼎,墨能翻江海。

酒力助腕運,心潮起澎湃。

口吟賓虹句,揮灑無物礙。

觸處皆生機,滿紙顯精彩。

觀其作畫狀,醉態亦可愛。

口沾打油詩,先生不為怪。

掃描二維碼分享到手機