今年是香港入境事務處成立60周年,中國傳統以60年為“一甲子”,有生生不息、新的開始的寓意。回望過去60年,入境處一直盡忠職守,服務香港市民。2020年12月27日,屯門—赤鱲角隧道正式通車,粵港政府正全力推進“港珠澳大橋港車北上不設配額計劃”,疫情過後,如何確保兩地通關順暢,更好地服務粵港澳大灣區?香港要建設成為國際創新科技中心,創科人才將如何引進?近期香港社會十分關注公務員宣誓話題,作為香港紀律部隊之一,入境處將如何完成這一任務?針對這些大家都很關心的問題,本刊記者專訪了香港入境事務處處長區嘉宏。

文|本刊記者 連振海 李博揚

香港入境事務處致力推進通關便利化(本刊記者 李博揚 攝)

推進粵港澳通關便利化 促進大灣區交流與發展

記者:粵港澳大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大發展戰略,行政長官2020年施政報告提出,要大力推進跨境基礎設施建設及通關便利化,對此入境處做了哪些具體工作?

區嘉宏:為了進一步推進粵港澳大灣區通關便利化,特區政府調整了部分陸路口岸的功能,並且延長了通關時間。針對跨境貨運,我們實施了“東進東出、西進西出”的布局,今後跨境貨車進出關口時,將改用東部的蓮塘/香園圍口岸和西部的深圳灣口岸,其餘的陸路口岸都用來作為客運通關服務,這樣我們的口岸通關能力將大大加強。

港珠澳大橋大幅節省了陸路貨運的成本和時間,將珠三角西部納入香港三小時車程可達範圍內;去年8月26日,“東進東出”的蓮塘/香園圍口岸正式啟用,粵港澳大灣區再添一條新物流大通道,它連接着深圳東部過境的高速公路,可以為深圳東、惠州、粵東及鄰近省份提供更有效率的貨運跨境通關服務;去年12月10日,“西進西出”的深圳灣口岸正式啟用貨檢24 小時通關通道,進一步暢通了香港與內地物資物流往來。

記者:行政長官林鄭月娥曾提出粵港澳“一小時生活圈”的理想布局。現在粵港澳大灣區的人員交流越來越頻繁,不少香港市民也將目光投向了大灣區,想尋求新的發展機遇。疫情結束恢復通關後,出入境客流將會劇增,針對這些變化,入境處做了什麼準備工作?

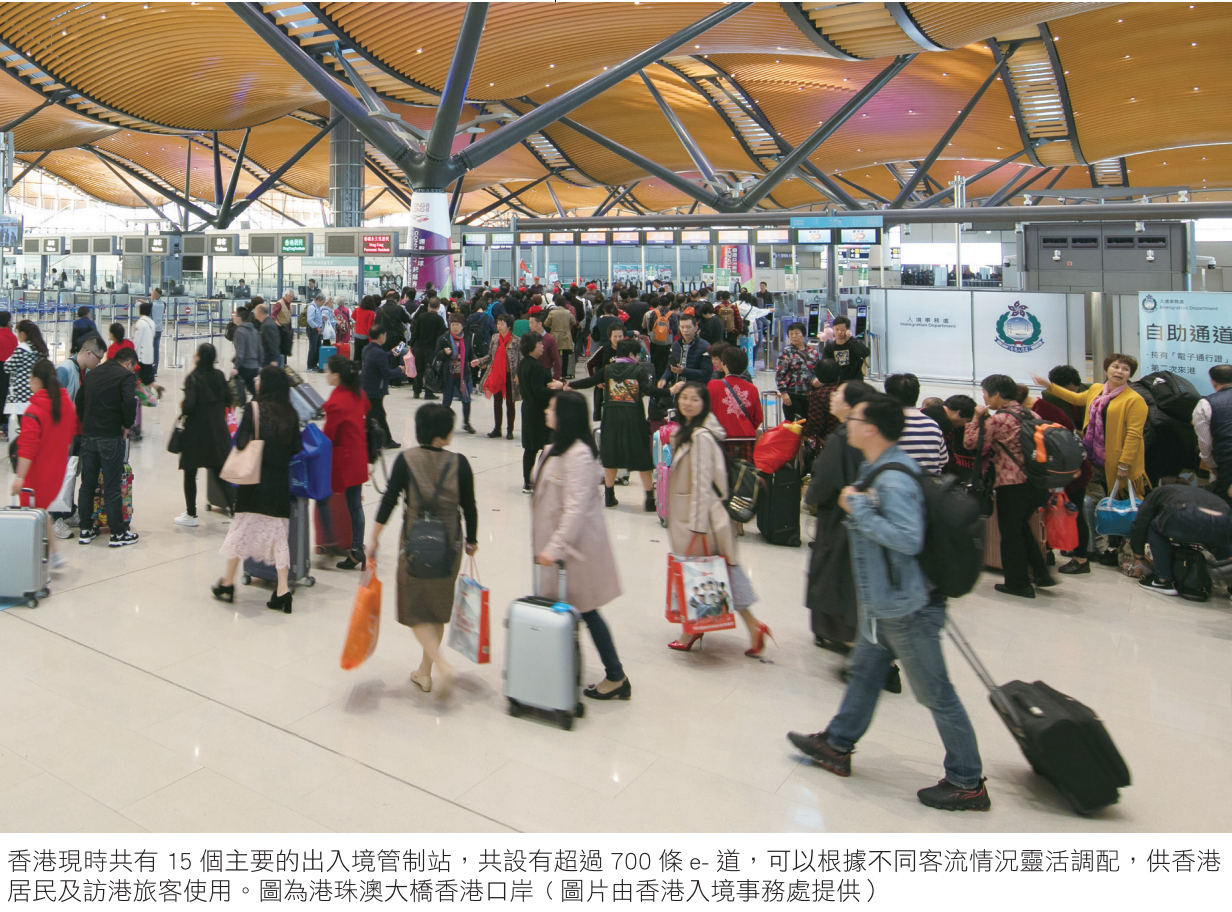

區嘉宏:香港現時共有15個主要的出入境管制站,共設有超過700條e -道﹙多功能自助通道,下同),可以根據不同客流情況靈活調配,供香港居民及訪港旅客使用。廣深港高鐵香港段與現時長達37,900公里的國家高鐵網絡連接,從香港出發46分鐘就可以直達廣州南,再轉乘珠三角城際快速軌道,到達大灣區其他城巿。去年開通的蓮塘/香園圍口岸是香港首個擁有“人車直達”設施的道路口岸,市民除了使用公共交通服務之外,還可駕駛私家車或利用連接口岸的行人隧道直達口岸,辦理出入境手續後過境。疫情結束後,入境處將全力配合特區政府,儘早推動深圳灣口岸24 小時客運通關服務。

特區政府與深圳市政府亦正研究,在新皇崗口岸實施“一地兩檢”安排,進一步提升口岸的通關效率,使得往來港深兩地人流車流更加快捷和暢順,旅客過關更為方便舒適,同時亦加強香港與深圳及大灣區其他城市的聯繫。

去年年底屯門—赤鱲角隧道正式通車後,“港珠澳大橋港車北上不設配額計劃”也在加速推進,這將便利香港居民以自駕的方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。粵港政府亦積極研究把計劃延伸至另一個港深陸路口岸,讓香港私家車可以穿梭粵東、粵西。

隨着港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段和蓮塘/香園圍口岸這三項重要跨境基建的開通,香港和大灣區其他城市的交通時間大大縮短,拉近了距離,更逐步形成了粵港澳“一小時生活圈”的理想布局,為粵港澳大灣區建設提供極為有利的良好基礎。

疫情期間入境處服務工作一直未曾間斷

記者:疫情之下,香港部分出入境口岸和部分旅客通關服務暫停,入境處的工作有什麼新變化?

區嘉宏:2020年是充滿挑戰的一年,為應對突如其來的新冠肺炎疫情,特區政府自去年1月底起分階段暫停部分管制站的客運通關服務,而所有貨運通關服務則不受任何影響。入境處主動調派前線人員,協助衞生署進行旅客健康申報工作。部分客運通關服務暫停後,入境處靈活調配人手到一些服務需求有明顯上升的組別,當中包括簽證及政策部、協助在外香港居民小組、查詢及聯絡組等,大家上下一心,同心抗疫。

自去年2月15日起,我們更調派人員,參與上門突擊檢查接受強制檢疫人士的工作。截至去年年底,入境處人員針對正接受強制檢疫人士而進行的上門突擊檢查次數近6,000次。除此之外,入境處亦增派人手到個案追蹤辦公室,協助加大追蹤密切接觸者的力度,並建立電腦查詢系統,讓前線醫護人員查核受檢測人士的出入境記錄,配合醫管局進行風險評估。 最近我們亦在出入境管制系統加入了“回港易”的綠色二維碼資訊,提供跨部門的一站式檢查,大大減少市民輪候檢查的時間。

入境處義工隊亦積極參與各項前線防疫義工服務,先後共派出超過700人次前往不同社區,派發口罩及抗疫物資,協助創科局測試家居檢疫電子手環,於臨時檢測中心協助維持秩序,協助支援醫護人員運送物資等。

記者:新冠肺炎疫情肆虐全球,多地為防止疫情蔓延閉關封城,大批港人滯留外地,入境處為協助滯留外地的港人做了哪些工作?

區嘉宏:“港人安全無小事、同胞利益重泰山”,入境處積極參與特區政府的前線抗疫工作,一直未曾間斷。截至去年年底,協助在外香港居民小組共收到逾18,000宗求助個案,大部分都與疫情相關,是2019年同期收到求助個案的4.5倍。為應對突然飆升的求助個案,我們迅速應變,累計調撥685名人員加入這個小組。我們的熱線電話24小時對外開放,隨時接聽及解答求助電話,回覆求助電郵,登記求助人的詳細資料,並及時聯絡不同單位以協助他們儘快回港。

為盡力協助滯留外地港人回港,協助在外香港居民小組除了執行去年武漢和日本鑽石公主號撤離行動外,亦協助策劃秘魯、摩洛哥、印度及巴基斯坦等地的專機安排工作。在外交部、駐外使領館及其他內地和特區政府機構的大力幫助下,我們共協調了51班包機或商業航班,接載了超過7,500名港人回港,當中不乏長期病患、孕婦、嬰兒、老年人、學生等急需回港的人士。

記者:疫情之下,不少旅客滯留香港,還有不少非永久性居民滯留外地,無法正常回港續簽,針對這些情況,入境處是怎麼處理的?

區嘉宏:隨着疫情暴發,各地先後實施旅遊限制後,入境處的簽證審批工作量明顯上升,尤其是處理延期逗留有關的申請類別。我們的延期逗留組於去年2月至12月期間,一共收到累計近17萬宗訪客延期逗留申請,是2019年同期收到的申請數目的25倍。入境處透過內部調配人手,額外安排超過400人支援相關的簽證組別,以應付龐大的工作量。

我們同時關注身在香港以外地方的香港非永久性居民,他們可能因疫情未能適時回港申請延期逗留。我們靈活變通、因時制宜,接受非永久性居民在香港以外提出回港的申請,向申請人簽發入境簽證/進入許可標籤,讓他們在該標籤列明的有效期內回港,解決他們未能適時回港延期申請的憂慮。

擴大創新科技應用 致力提升服務效率

記者:新冠肺炎疫情改變了我們不少生活和工作模式,運用創新科技,以創新思維轉變以往的服務模式,成為了疫情之下的“新常態”。針對這一“新常態”,入境處的服務如何做到更智能化和便民化?

區嘉宏:近年來,入境處推出了一系列自助服務平台,不斷優化提升入境處APP,務求運用創新科技,令入境處服務更貼心、更便民、更完善,例如在全新智能身份證換領中心,我們提供了“一條龍”服務,由登記到領取證件都能夠自助辦理。

我們申請證件的自助服務站,集填表、拍照、付款多功能於一身,整個申請流程只需大約5分鐘。自助服務站大大縮短了處理申請特區護照的時間,將申請時間由10個工作日大幅減少至5個工作日。現在我們正準備大規模地推行電子化,處理簽證及各項申請,當中包括簽發電子簽證及增設更多繳費的渠道,從而進一步提高處理簽證的效率。

此外,入境處還在屯門兆麟政府綜合大樓設立了屯門綜合辦事處,為市民提供“一站式”服務,包括人事登記、旅行證件申請、延期逗留申請,以及出生和婚姻登記等,免去了市民來回奔波前往不同部門辦理證件的不便,而辦事處將很快投入服務。

透過創科應用,入境處致力推進通關便利化。現在,港澳及內地旅客均可以使用e -道辦理出入境手續,方便快捷。入境處正探討利用新技術確認身份,以進一步簡化出入境程序,通過減少出示證件及減少觸碰e -道的次數,讓出入境檢查更簡單、更快捷。

有危自有機,受疫情期間防疫舉措啟發,我們留意到市民希望儘量減少觸碰公共設施,以減低感染病毒的機會。我們計劃逐步擴大創新科技的應用,未來通過更加多元化的自助系統協助,包括讓市民透過手機完成各項申請程序,這樣市民辦理證件的時間將大幅減少,並且可在非辦公時間透過自助服務站辦理相關業務。隨着創新科技的應用,入境處有信心能夠配合特區政府的“香港智慧城市藍圖”,將香港構建成為一個世界級的智慧城市。

2023年起,入境事務處總部將由灣仔搬至將軍澳。新入境事務大樓毗鄰港鐵將軍澳站及調景嶺站,將與周邊的行人通道連結,方便市民往來。新總部將接納人流約每日6,500人次。未來,我們定必能迎難而上,配合國家和特區發展,繼續為市民提供更優質的服務,令入境處繼續成為世界上最優秀的入境事務隊伍之一。

記者:香港要成為國際創新科技中心,人才至關重要。培育本地人才,特區政府責無旁貸,但要在短時間內提升香港的國際創科競爭力,引入人才亦非常重要。入境處在人才引進方面做了哪些工作?

區嘉宏:人才對於香港乃至整個大灣區的持續發展尤為重要。在“一國兩制”下,香港以“背靠祖國、面向世界”的獨特優勢,積極發揮“人才窗口”的角色,透過各項人才入境計劃為香港及大灣區吸納世界各地的人才,配合粵港澳大灣區“一小時生活圈”的大格局,促進粵港澳人才的流通。疫情前,每年有逾60,000人透過各項人才入境計劃來港。我估計在疫情過後,各地都會採取措施,大舉引進人才,以加強其經濟的復蘇能力。入境處會繼續積極透過不同的入境計劃,促進更多人才來港,擴大香港的人才庫,以配合香港和大灣區的持續發展。

其中,“科技人才入境計劃”自推出以來,就吸納了不少世界各地的科技人才來港從事研發工作。去年1月底,“科技人才入境計劃”輸入人才的科技範疇由原本的7個增加至13個,包括人工智能、生物科技、網絡安全、數據分析、金融科技、材料科學、機械人技術、5G通訊、數碼娛樂、綠色科技、集成電路設計、物聯網及微電子等。另一方面,“優秀人才入境計劃”一直是吸引世界各地高技術人才來港定居的重要渠道。為進一步壯大香港的人才庫,該計劃的配額已由每年1,000名增加至2,000名。

宣誓效忠 守好國家“南大門”

記者:近日香港社會十分關注公務員的宣誓話題,公務員事務局亦要求全體公務員宣誓或簽署聲明。您覺得宣誓或簽署聲明是否有必要?若有入境處職員拒絕簽署相關聲明,您將會如何處理?

區嘉宏:我認為宣誓或簽署聲明是很有必要的,這能夠令公務員們更加明確地意識到其公職身份所帶來的責任、擔當和要求,有助於進一步保護、鞏固和推廣公務員須恪守的核心價值。去年7月,我獲任命為入境處處長時,已經作過一次宣誓,去年12月18日,我又以公務員的身份再進行了一次宣誓。

入境處亦作出了相關安排,較早之前新入職入境處的公務員已經作了宣誓,現職公務員的聲明簽署工作也正在進行中。如準受聘人拒絕宣誓或拒絕簽署聲明,根據公務員事務局相關規定,他便不符合聘任條件,將不會獲得聘用。如有現職公務員拒絕簽署聲明,將會被視為拒絕接受公務員應有的責任,不再適合擔任公務員的職務,我們將會終止有關人員的聘任。

在這裡我再次強調,維護國家安全,是所有人的共同責任,亦是公職人員應有之舉。作為特區政府紀律部隊的一員,入境處人員更需嚴守紀律,忠誠擁護“一國兩制”及基本法,支持特區政府依法施政,在社會樹立榜樣。如有人違反入境處紀律和公務員規定,涉及違法行為或發表不恰當言論的事件,我絕不手軟,一定會嚴肅跟進,正本清源、撥亂反正。

記者:入境處對香港特區的出入境把關工作極其重要,香港國安法實施之後,入境處如何根據新的變化,採取新的舉措,防範危害國家安全的人士出入境?

區嘉宏:入境處作為香港特區其中一支紀律部隊,負有維護國家和特區安全的職責,有責任配合中央駐港國安公署及香港國安委,執行防範和打擊危害國家和特區安全的工作。一直以來,入境處始終堅持從招聘、培訓及管理三大方面打造隊伍,建立一支忠誠、擔當、擁有正確的國家及民族觀念、具備大局意識及管理能力的入境事務隊伍。

“千里之行、始於足下”,香港國安法是一個契機,讓香港重新出發。香港國安法實施之後,入境處積極部署相關工作,切實根據香港國安法和其他有關法律法規嚴格把關,無畏無懼地守好國家的“南大門”,包括在各口岸加強檢查及詢問可疑人士,在受理各項赴港或延期簽證申請時,加入國家安全風險的評估,與中央駐港國安公署和外交部駐港特派員公署及香港國安委加強溝通協作等,以共同維護國家安全,確保香港繼續成為世界最安全的城市之一。

回望過去60年的歲月裡入境處展現的毅力和意志,我們皆感到驕傲。我會繼往開來,不忘初心,牢記使命,克服挑戰,勇往直前,帶領入境處的同事,共同創造更加輝煌的明天。

原標題為:推進通關便利化 守好國家“南大門” ——專訪香港入境事務處處長區嘉宏

監製:連振海

掃描二維碼分享到手機