絲綢之路是亞非歐舊大陸的商貿往來和文明交往之路,它推動了舊大陸由隔絕走向統一,是世界歷史展開的主軸,也是世界主要文化的“母胎”和東西文明交流的橋樑,因而是人類歷史上最珍貴的文化遺產之一。一部人類文明交往史很大程度上就是絲綢之路發展史。

文|西安 席會東

世界絲綢之路示意圖

絲路分延四徑聯通亞非歐大陸

亞非歐舊大陸不同區域文明的多樣性和互補性是絲綢之路形成、發展與繁榮的基礎,舊大陸的自然地理環境和人文地理環境是絲綢之路路線走向的决定性因素。絲綢之路從亞歐大陸南邊的太平洋和印度洋沿岸、中部的沙漠綠洲帶、北方的草原地帶,東西橫貫亞非歐舊大陸,連接了太平洋、印度洋沿岸眾多的港口和島嶼,促進了亞非歐舊大陸不同區域的物種傳播、商品交換、族群融合、技術交流和思想交融,推動了東亞中華文明、南亞印度文明、西亞北非伊斯蘭文明、歐洲希臘羅馬文明、北方草原游牧文明的交匯和融通。

絲綢之路有狹義和廣義之分,廣義的絲綢之路主要包括四條路線:一是沙漠綠洲之路,也稱“玉石之路”“金石之路”,核心段落位於內陸亞洲的沙漠綠洲之間,主線從西安或洛陽出發,沿渭河流域向西,越黃河經甘肅河西走廊、新疆、中亞,通往南亞、西亞,進而到達地中海沿岸直至意大利羅馬,興盛於漢唐時期,既是官道,又是商道和僧道。二是海上絲綢之路,也稱“瓷器之路”“香料之路”“書籍之路”“銀瓷之路”,分為東洋道、南洋道和西洋道,分別由中國東海的泉州、寧波,南海的廣州等港口城市出發,浮海揚帆,向東通往朝鮮半島、日本列島,向南向西通往東南亞,越馬六甲海峽向西到南亞、西亞、南歐和東非各地,興盛於宋元時期,主要是商道,其次是官道和僧道。三是北方草原之路,又稱“絹馬之路”“皮毛之路”,主線從長安或北京出發,向北經蒙古高原、歐亞草原,再向西往南通往中亞、西亞、歐洲,興盛於先秦和蒙元時期,主要是商道。四是南方絲綢之路,又稱“高山峽谷之路”“茶馬古道”,主要從四川成都地區出發,向西經西藏、尼泊爾地區,或是向西南經雲南、緬甸,到達印度中部地區,再向北通往中亞,與沙漠綠洲之路相連接,主要是商道。唐代還開闢了融合西北絲路和西南絲路的“唐蕃尼竺古道”,主要是從長安出發,向西北到甘肅河西走廊,轉向西南經青海到達西藏拉薩地區,再沿雅魯藏布江向西,經尼泊爾到達印度中部地區,唐朝公主入藏和王玄策等使臣出使印度多經此路。

狹義的絲綢之路主要指橫貫歐亞大陸中部的沙漠綠洲之路。隋唐繁榮時期的沙漠綠洲之路以中國新疆葱嶺喀什和西亞兩河流域巴格達城為界,分為東、中、西三段。東段西安至敦煌間的道路分為南道、北道和青海道等三條通道,敦煌至喀什間的道路分為南道、北道和新北道,中段喀什至巴格達段也分為北道、中道和南道。

沙漠綠洲之路、北方草原之路和西南高山峽谷之路又可以統稱為陸上絲綢之路,與海上絲綢之路相互呼應,共同構成人類文明交往的主要路徑。四條路線使亞非歐舊大陸的不同文明由隔絕孤立走向交流融合,使不同族群由區域史形成相互聯動的世界史。

互利共贏走出絲路康莊大道

河南新野出土的漢畫像磚《穆天子西遊》拓片

絲綢之路是一條由亞非歐大陸不同文明分段開闢、不同族群接力共建、經歷漫長發展逐漸貫通的大通道。公元前10世紀,西周穆王在兩次西征犬戎之後,從周都宗周豐鎬(今西安西南)出發,一路西行,經青海、甘肅,到達新疆,推動了中原與西域的交通聯繫。公元前7世紀,秦穆公征服西戎後,“秦”的威名就隨著戎、狄的流動,向西方傳播,“秦”的音譯Cina或Sina,就逐漸成為西域眾多族群及印歐語系、閃含語系諸多語言對中國的稱呼。公元前6、5世紀,波斯帝國征服西亞、中亞、北非和歐洲東南部,並修建波斯御道。公元前334年至前324年,亞歷山大大帝東征,建立從地中海到印度河,從黑海、里海、咸海到阿拉伯海、波斯灣、紅海的遼闊帝國,開創了舊大陸的希臘化時代,東西方文化開始深入交流。公元前3世紀,秦帝國的統一和全國性道路網絡的構建為絲路貫通奠定基礎。公元前2世紀,漢武帝派張騫兩次出使西域,建立起中國與中亞、南亞的長期性、穩定性官方交往和商貿往來。公元前1世紀,漢朝設立西域都護,沿絲路駐兵屯田、修築長城,維持西域通道暢通,打通絲綢之路東段和中段,使陸上絲綢之路正式全線貫通。

絲綢之路的歷史表明,絲路沿線國家尤其是大國的和平合作、開放包容是絲路暢通的前提,也是沿線國家繁榮昌盛的保證。公元1世紀至2世紀,東亞漢帝國、中亞貴霜帝國、西亞安息帝國和歐洲羅馬帝國的和平交往,建立了亞非歐大陸貿易網絡,見證了絲綢之路的昌盛。公元7世紀至9世紀,唐帝國、阿拉伯帝國和東羅馬帝國的交往合作,促成了絲綢之路的高度繁榮。與之相對的是,戰爭和對抗會引起絲路中斷,也會導致大國衰落。公元4世紀至7世紀,薩珊波斯和東羅馬帝國因絲路控制權而持續衝突,最終導致薩珊波斯被阿拉伯帝國所滅,而東羅馬帝國也喪失東方行省走向衰落。合則兩利,鬥則兩傷,是絲路留下的歷史經驗教訓。

文明因交往互鑒而繁榮,因封閉隔絕而衰落。絲綢之路是中華文明不斷豐富、更新和完善的重要動力,也是中華文明持續傳承、傳播的重要路徑,還是世界文明交流、互鑒、共榮的重要機制。中華文明開放包容,融匯創新。新石器時代的“物種之路”和“玉石之路”,促進了中華文明的形成,玉器、絲帛和青銅器成為中華禮樂文化的重要載體,漢唐時期中國通過陸上絲路廣泛吸納興起於印度的佛教,並將其內化為自身的一部分,推動了魏晋玄學、隋唐佛學和宋明理學的繁榮。唐宋元時期,中國通過海上絲路吸收波斯阿拉伯文明成果,伊斯蘭文明因而扎根中國西北地區並實現內化。明清以來,中國全面吸納西學,並逐漸將其中國化,促進了自身的不斷完善。

河南鞏義雙槐樹遺址出土的約 5,300 年前的骨雕家蠶

絲路實踐昭示後人,互學互鑒、互利共贏帶來和平與繁榮,固步自封、排斥異己則會導致沒落和衝突。漢唐王朝因開放包容而繁榮昌盛,明清王朝因閉關鎖國而走向衰落。阿拉伯帝國因開放包容,繼承中東地區古代文明遺產,並通過百年翻譯運動全面吸收歐洲文明成果而昌盛,其後因伊斯蘭教內部教派衝突及與歐洲基督教世界的對抗而走向衰落。奧斯曼土耳其帝國試圖一國控制獨享東西方貿易權,不僅引發了其與威尼斯等歐洲國家的戰爭衝突,還刺激歐洲人繞開傳統絲綢之路、開闢新航路,最終導致自身的衰落。零和博弈只會走入死胡同,互利共贏才能走出絲路康莊大道。

絲綢之路不僅是文明交往路徑,更是一種價值觀和世界體系。作為一種價值觀,絲綢之路倡導多元和共贏,這與西方所倡導的一元價值體系即所謂的普世價值是不同的,正是絲綢之路價值觀構建起了多元共生的世界體系。這種絲路世界體系比西方在基督教一元宗教觀和民族國家基礎上構建的世界體系,從長時段來看更具有包容性和生命力。絲路價值觀對於當前國際社會構建更為平等包容的世界體系具有重要啟示。

中國絲路三寶推動絲路沿線

文明繁榮發展

絲綢之路首先是一條商貿之路,絲路上的商品交換和人員往來促進了舊大陸上技術交流和傳播,催生了粟特人等商業族群。中國的絲綢、陶瓷和茶葉被奉為絲路三寶,中國的養蠶製絲技術、陶瓷製作技術曾長期為中亞、西亞和歐洲國家所追慕和模仿。

絲綢是絲綢之路得名的由來,也是東西方貿易中最重要的商品和媒介。中國是世界上最早馴養家蠶、繅絲織綢的國家。20世紀80年代以來,鄭州滎陽青台、汪溝遺址發現的絲綢殘片和鞏義雙槐樹遺址發現的骨雕吐絲家蠶,都實證中國在5,300多年前的仰韶文化時期就開始養蠶製絲。這與中國古史傳說中軒轅黃帝元妃嫘祖發明養蠶製絲及鄭州是黃帝之都的人物、時空背景相互契合。玉帛古國成為中國國家文明起源發展的重要階段。中國絲綢向域外傳播最晚始於2,500年前。德國南部斯圖加特公元前500多年的古墓出土的人體遺骸上穿有中國絲綢服飾殘片,俄羅斯阿爾泰山北麓巴澤雷克公元前5世紀的斯基泰人墓葬中也出土有中國戰國時期楚國的鳳鳥紋絲織品。歐洲人在公元前4世紀時,就是通過絲綢開始認識中國的。希臘史學家克泰夏斯(Ctesias)在其《史地書》中用“塞里斯”(seres)來稱呼產絲的中國。希臘文中的絲一詞“ser”是上古漢語輾轉的音譯詞,而“seres”原意是“製絲者”,引申為“絲國”。希臘羅馬人所獲得的中國絲綢數量稀少,極為罕見。公元前1世紀古羅馬凱撒大帝身穿中國漢朝絲袍出現在劇場之中,引起羅馬貴族的集體矚目和稱羨。絲路全線貫通後,羅馬人仍然要通過波斯安息人輾轉獲得中國絲綢,因而價格昂貴,導致羅馬帝國黃金外流,羅馬元老院曾因此而下令禁止貴族婦女穿著輕薄如紗的絲綢衣物,但從古羅馬龐貝古城壁畫中酒神巴庫斯侍女邁阿德斯的絲綢服飾來看,絲綢衣物是古羅馬貴族渴求追慕的風尚。

中國絲綢以其質地華貴典雅和昂貴輕便,不僅是絲路的重要商品,也是絲路貿易結算的重要硬通貨,因而製絲成為絲路沿線各國競相獲取的高新技術。養蠶製絲技術的傳播始於東漢時期。根據玄奘《大唐西域記》的記載,漢代西域城邦國于闐(今新疆和田)本無蠶桑,于闐王便派使節到漢朝請求賜予蠶種和桑種,但被漢朝皇帝拒絕。于闐王便採用曲線救國之法,請求與漢朝和親並得到漢帝准許。于闐王迎親使者密告遠嫁的漢朝公主,于闐國無絲帛桑蠶,請求公主將蠶桑之種秘密帶到于闐。漢朝公主將蠶種和桑種密藏於鳳冠霞帔之中,避開漢邊關衛士查驗,順利帶到于闐培育成功,使蠶桑生產之術在西域傳播開來,于闐也逐漸成為西域著名的絲織中心。20世紀初,英國探險家斯坦因在和田地區的丹丹烏里克遺址發現一塊木版畫“漢朝公主傳絲圖”,刻畫的正是將蠶桑種子帶到于闐的漢朝公主。斯坦因還在于闐附近祠廟廢墟裡發現了一幅“蠶先”祭祀壁畫,反映出蠶桑在西域社會中的重要性。

大英博物館藏中國新疆和田出土唐傳絲公主木版畫

新疆西域是中國通往亞歐大陸西方的門戶,桑蠶絲織技術在漢代傳入西域後,又在3世紀的三國時期傳播到了中亞和西亞。隋唐時期,薩珊波斯已經能織造工藝高超的波斯綾錦,西亞的波斯錦和阿拉伯番錦以及中亞的粟特胡錦將中國絲織技術和當地毛紡技術結合創新,反向流入唐長安成為新時尚。但其絲織品與中國仍有較大差距,根據西方史料記載,6世紀時曾有薩珊波斯人到中國學習桑蠶絲織技術。8世紀時,怛羅斯之戰被俘的唐長安人杜環曾在大食即阿拉伯帝國見到河東人樂還和呂禮在當地傳授絲織技術。

中國蠶桑絲織技術傳入歐洲約在6世紀。東羅馬帝國即拜占庭帝國著名的查士丁尼皇帝在位期間(公元527—565年),致力於打破薩珊波斯對絲綢貿易的壟斷權。他一方面聯合盟友西突厥汗國發動了對波斯的絲路貿易戰爭,打破薩珊波斯的阻撓直接與中國開展絲路貿易;同時分南北兩路,遣南路使臣到阿拉伯半島西南端的也門,希冀通過開闢海上絲路印度航線以購買絲絹及其他中國產品,北路使臣到西突厥希望通過草原絲路獲得中國絲綢。另外一方面又高價懸賞獲取中國桑蠶絲織之法,實現自產絲綢。根據西方史料記載,在重賞之下,兩個印度僧侶進入中國,將從中國獲得的蠶卵藏於竹杖之中,扮作香客持杖行路,躲過中國邊關查驗,最終將蠶種帶到了拜占庭首都君士坦丁堡。從此之後歐洲人開始能够養蠶織絲。在桑蠶技術傳入歐洲後,中國的脚踏織機和提花機也相繼傳入歐洲,使歐洲織機結構發生革命性變化,由竪機進入提花機時代,從而能够織造複雜的大花紋織物,奠定了歐洲近代機械穿孔紋版的基礎。中國絲織技藝的傳入,對其後歐洲社會的政治、經濟都產生了重要影響。13世紀意大利城邦經濟的騰飛,與絲織業的興盛密不可分。

陝西歷史博物館藏西安何家村出土唐代拜占廷希拉 克略金幣

從新石器時代的仰韶文化開始,中國的彩陶技術的向西傳播就極大推動了人類歷史的發展。唐代三彩陶瓷技術沿絲路傳入西亞和歐洲,推動了13世紀意大利製瓷業的發展。元明清時期中國青花瓷技術更是西亞和歐洲國家追慕的對象,青花瓷成為歐洲皇室貴族身份地位的象徵,china(瓷器)一詞也成為西方語言中中國的代稱。中國的茶葉傳入絲路沿線地區後,不僅解决了肉奶飲食族群的消化問題,而且還逐漸催生了歐洲貴族下午茶等生活方式時尚。中國古代四大發明之一的造紙術傳入中亞、西亞、南亞和歐洲後,使這些地區結束了貝葉、泥板、莎草或羊皮卷時代,打破教士和貴族對知識的壟斷,推動其走出中世紀。波斯的金銀器製作、掐絲珐琅技術,羅馬帝國的玻璃製作、建築技術,印度的製糖技術,都推動了絲綢之路沿線國家生活改善和社會進步。

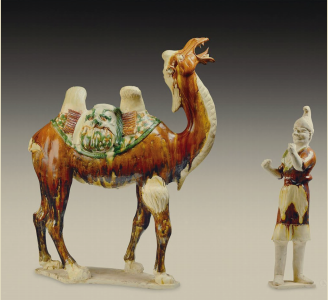

陝西歷史博物館藏唐三彩牽駝胡人俑

“一帶一路”開啟世界文明交流互鑒

新紀元

敦煌莫高窟唐代佛教壁畫中的胡騰舞女

絲綢之路推動了沿線族群的思想藝術交流。公元前6世紀誕生於南亞的佛教,公元前6世紀創立於波斯的瑣羅亞斯德教,公元1世紀誕生於巴勒斯坦一帶的基督教,公元7世紀興起於阿拉伯半島的伊斯蘭教,因絲綢之路的傳播交流而成為世界性宗教。絲綢之路沿線眾多世界文化遺產多是因宗教信仰傳播而形成的,如中國境內的敦煌莫高窟、雲岡石窟、龍門石窟、麥積山石窟、克孜爾千佛洞等佛教石窟造像壁畫,銘刻了佛教在絲路上的傳播印跡,反映了中华文明、印度文明、希臘文明和波斯文明在絲路上的交融。法顯、鳩摩羅什、玄奘、善無畏、阿羅本等高僧和傳教士,行走絲路,不畏艱險,尋求真理,傳播思想,寫下不朽的絲路傳奇,樹立厚重的絲路豐碑,留下丰富的精神遺產。

敦煌莫高窟初唐壁畫《張騫出使西域圖》

絲綢之路是不同文明的互學互鑒之路,不同族群的共建共享之路,對人類社會的發展起到了巨大的推動作用,留下厚重的文化遺產,對當代世界國家合作具有重要啟示。“一帶一路”倡議是在絲綢之路遺產和經驗基礎上凝煉而成的中國智慧和中國方案,是中國對當代國際合作與全球治理模式的積極探索,是激活絲綢之路歷史遺產和經驗、重現絲綢之路繁榮景象的偉大壯舉,為國際社會提供了一種不同於西方版本的治理模式和發展願景,為人類歷史描繪了一幅實現人類命運共同體的藍圖和路徑,必將開啟世界文明交流互鑒的新紀元,促進中華民族的偉大復興和中華文明的輝煌重現,並為推動世界歷史和人類文明發展作出重要貢獻。

(作者係西北大學絲綢之路研究院副教授、副院長)

編輯:嚴 駿

校對:邸 倩

掃描二維碼分享到手機