我拿什麼奉獻給你

文 |錦灰三堆

昨天晚上,我失眠了。失眠的原因是激動和高興,而激動和高興的原因是修復完成了一本書。

按說,不至於。我投師雖晚,但也不是一年兩年了,經手修復的書,也不是一本兩本了,

修書又能修身養性,怎的竟如此不淡定了呢?

通過修書做書,我已經深深地體會到,能讓手藝人激動高興的首先必須是活兒做得漂亮。

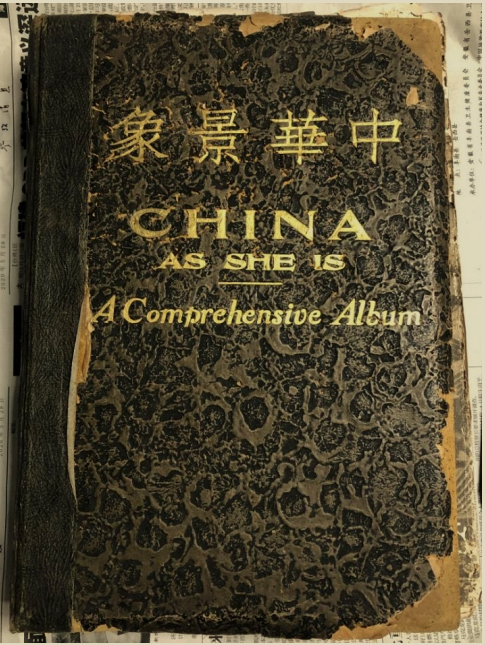

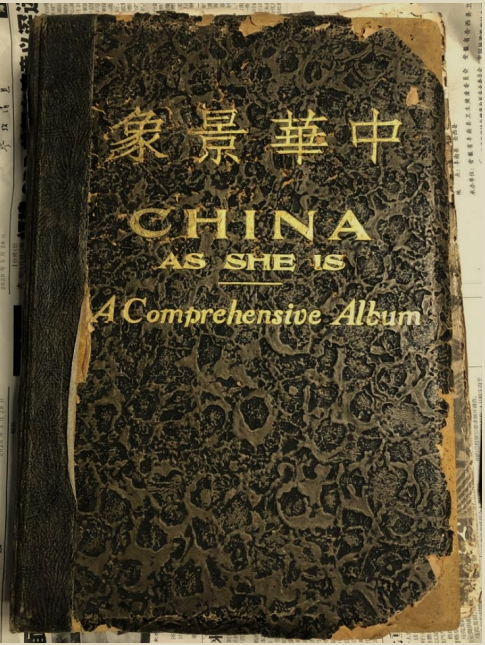

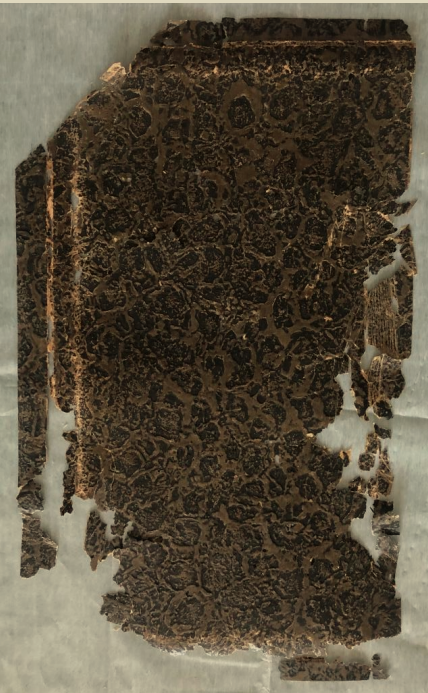

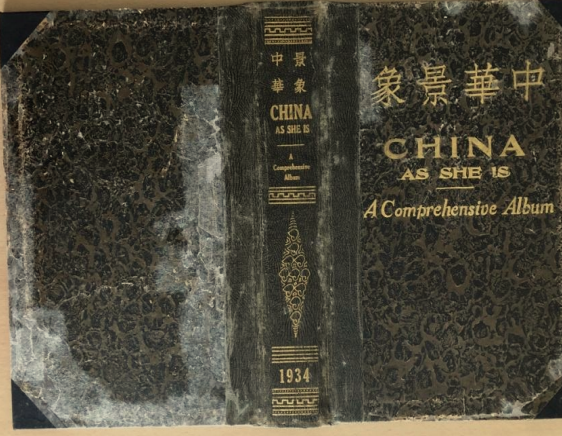

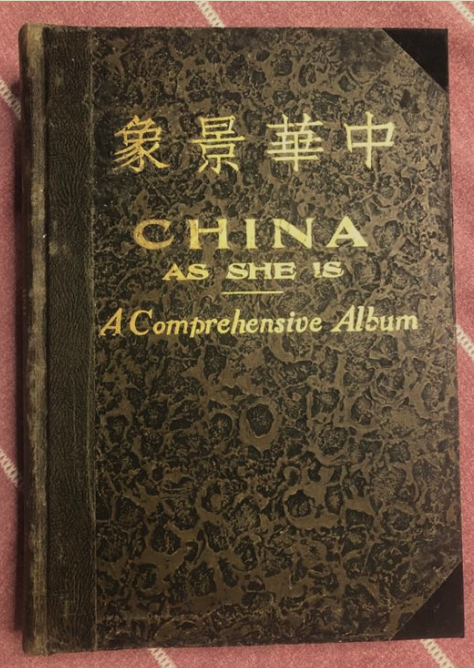

修復前書封面

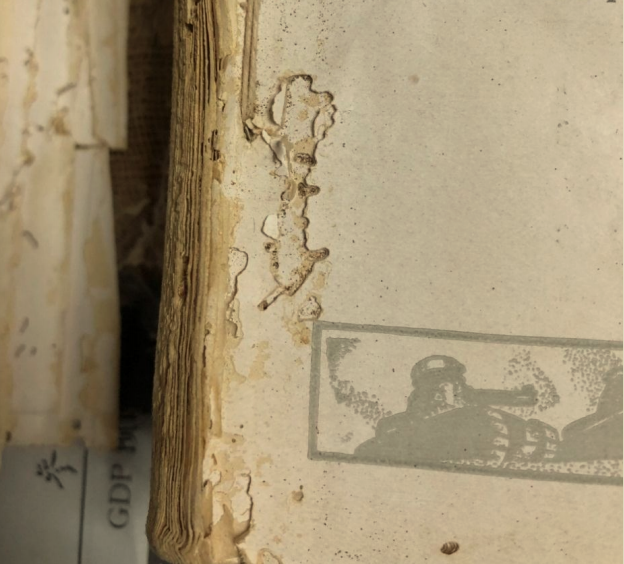

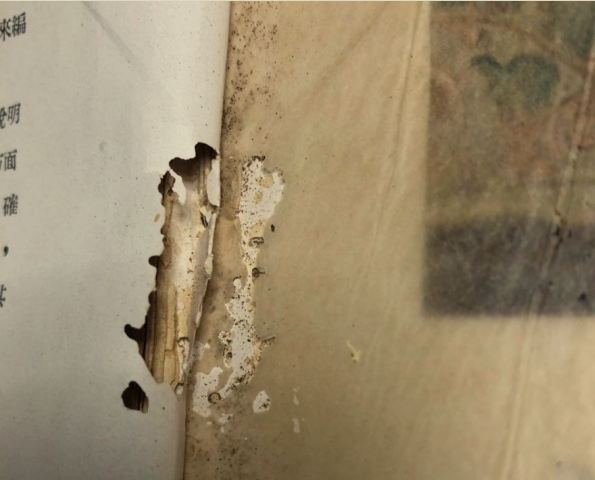

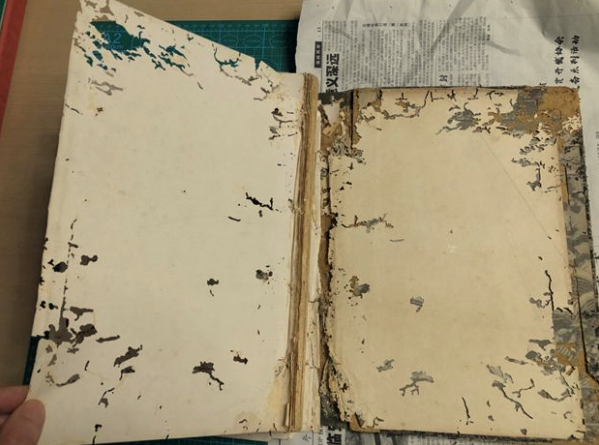

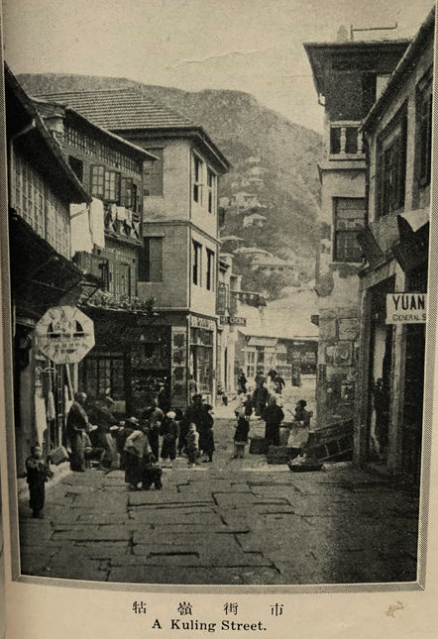

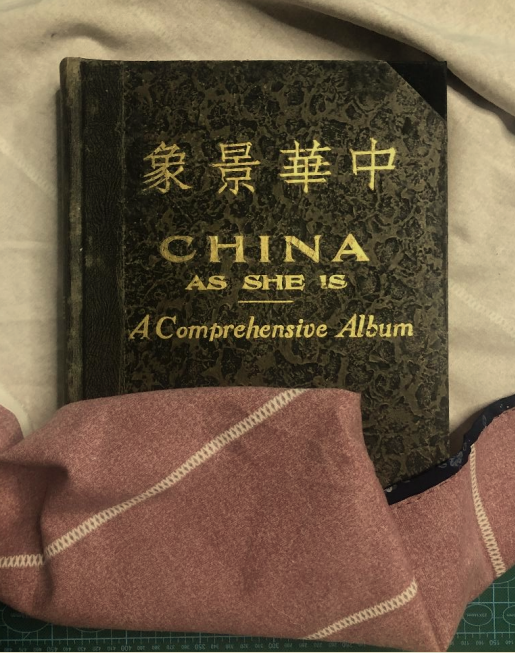

剛剛修復的這本書是 1934 年出版的攝影集《中華景象》。這是我從業以來修復的難度最大的一本書。書現在歸楊生收藏,去年 9 月從香港寄來。我拿到手後,遲遲不敢開工。僅從外觀來看,它又大又厚又重——書芯寬 21.5cm,高 33cm,厚 4.3cm,連書封皮厚 5.5cm,總重量約 3.32kg。再細看破損情況,整本書蟲蛀比較嚴重,封面和書芯脫離,封面邊角破損,布包角掉失,封面紙和書板開膠,蝴蝶頁蟲蛀嚴重、破碎到掉渣。書內頁是銅版紙印刷,單頁紙騎馬釘式縫線,圓脊。書的前面、後面共十多頁在縫線處錐孔豁開致脫頁,書中間內頁有幾張縫線處錐孔豁開,書後附錄大張圖表是對折的,折痕處有磨損,有兩張破損嚴重。

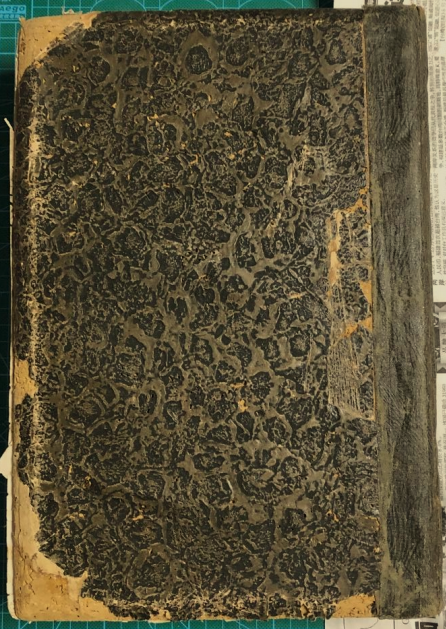

書封皮和書板開膠,書板上全是蟲洞

書板起翹

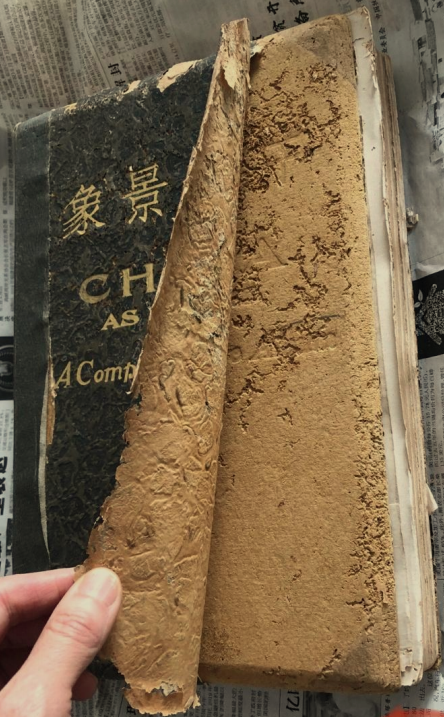

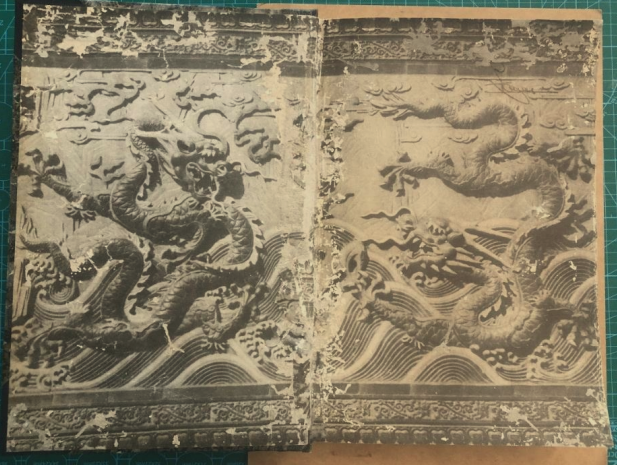

書後蝴蝶頁

書封與書芯脫落分離

書內頁蟲蛀破損

書內頁縫線處針孔豁開

修復這本書對於我來說難點有四:一,我還沒修復過這麼大這麼厚這麼重的書,光是它的個頭就有點讓我望而卻步了。二,除了前後十幾張掉頁,整個書的縫訂還比較緊實,本著最小干預的原則,我不能把它拆開。但不拆開,又大大增加了操作的難度,前後脫落的書頁,如何把它們與書芯組裝在一起?特別是中間幾張錐孔豁開搖搖欲墜的書頁,怎麼把它補好然後塞回原位並粘貼牢固?三,這本書是銅版紙,銅版紙最怕受潮、沾水,而不用水就沒法修復,這就是一個悖論啊。順便科普一下,銅版紙又叫粉紙,就是在紙上刷了一層塗料,原理好比人畫妝要先塗粉底再上妝,其優點是紙面潔白勻整、平滑度高光澤度好,用來印刷彩色畫報畫冊攝影集等效果頗佳,但缺點是最怕受潮濕,受潮沾水後,會引起紙面“脫粉”,紙張互相粘連無法揭開。四,這本書是圓脊的。此前我一直沒有機會修復圓脊書,只在學徒時做過一本圓脊新書,而修復舊書與做新書完全不是一個概念,弄不好就是不可逆轉,甚至對書造成新的損壞。

書內頁各種破損

我用了差不多五個月的時間思考設計修復方案,反復查看它的破損情況,反復翻閱參考書,反復在腦子裡各種掂量、操作。因為上述難點可能會造成書修復後不甚理想,比如因為不能拆散不能沾水,所以書紙難以壓平。我本想等書主人楊生有機會從香港來北京時跟他當面作溝通說明修復方案和可能出現的不理想結果,但是因為新冠疫情不斷反復兩地遲遲不能通關,楊生等的著急,更是出於對我的信任,我們沒用面對面講解探討。

終於,在今年三月份,我決定開始冒險。

待修復的書封皮

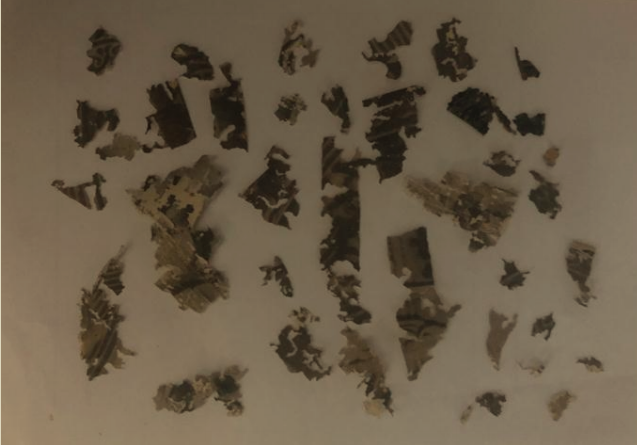

蝴蝶頁掉落下來的殘紙,我要盡力把它拼回去

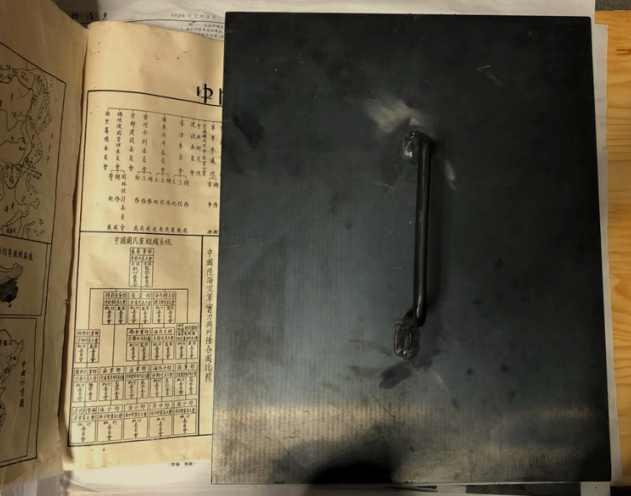

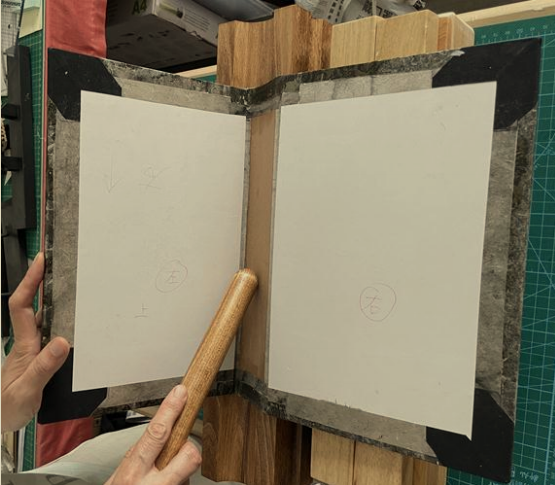

這個大書鎮一直沒機會用,這次用上了

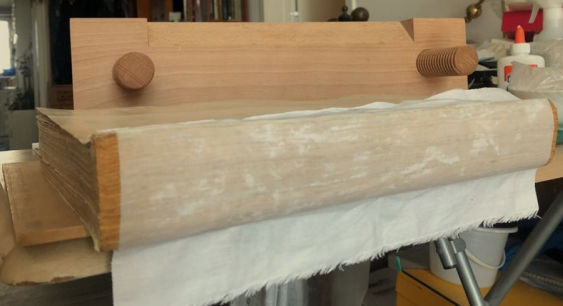

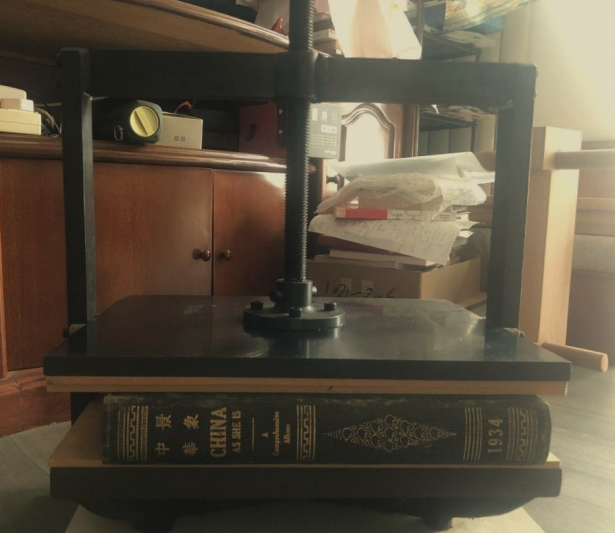

壓書機壓平

用襯布加固書脊

修複後的書封皮,尚未全色

給書封皮做圓書脊

感謝親姐親手為我設計制作的壓書機,可以壓大部頭的書

這真是一件磨性子的活兒。光看修復工作本身,這本書的手工操作量並不算多,但是,每一項操作動手之前,我都會陷入長考,有時需要好幾天甚至十幾天的琢磨思考,想盡各種辦法,怎麼才能做的更好,比如組裝封面時如何確保正面書名字跡和書脊的書名字跡居中,再如,因為書沒有完全拆開清洗,再加上破損修補,致使圓書脊書肩部僵硬不夠柔弱,而書封面紙因為破損加裱了襯紙變厚,書本身又厚又重,那麼如何確保書封與書芯粘裝牢固並且能打開?對,就是把書打開——打開書,這不是一本書天生的性質嗎?但是,你可能不知道,如果計算和手藝不過關,是極有可能打不開的。萬物有靈。或許感受到了我的認真和誠惶誠恐,它十分的配合,讓我得以近乎完美地完成了對先輩的一次致敬。

修復後的蝴蝶頁,有簽名(不知是書的作者還是書原主人)

修復後的書內頁

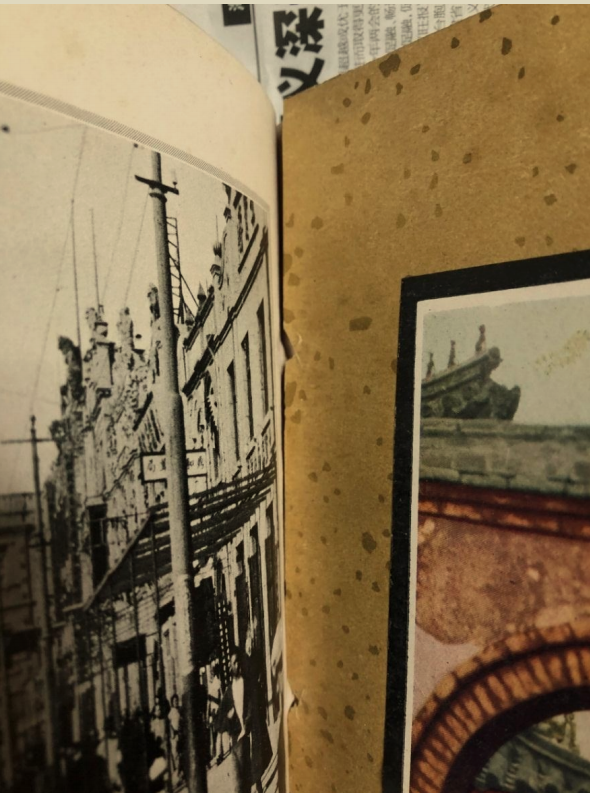

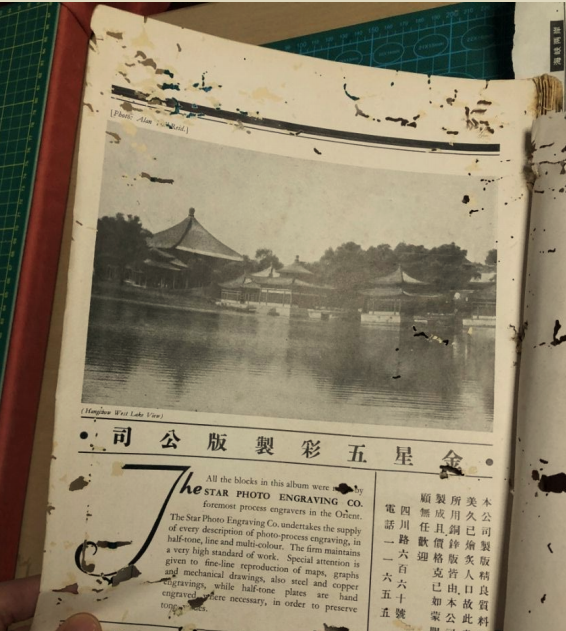

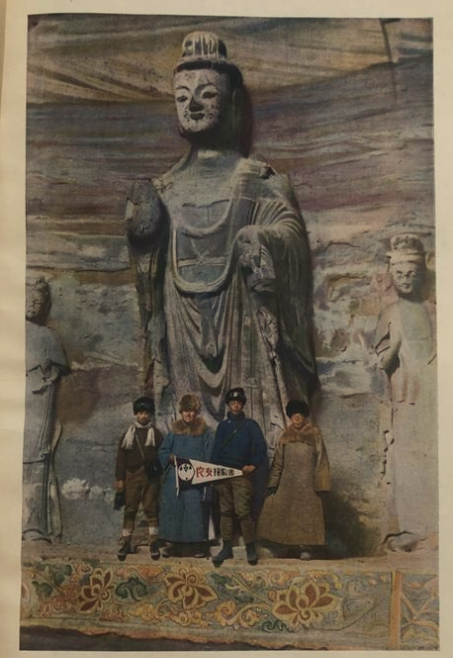

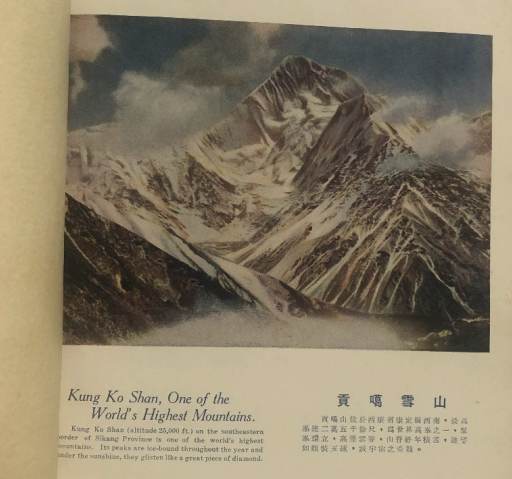

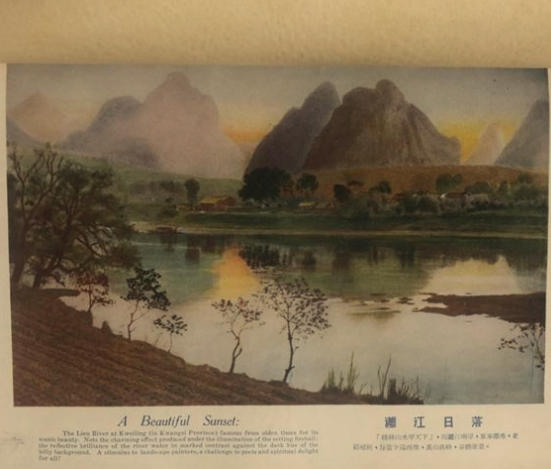

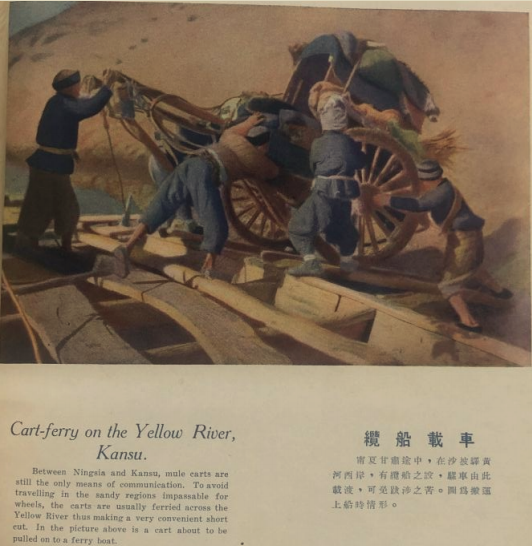

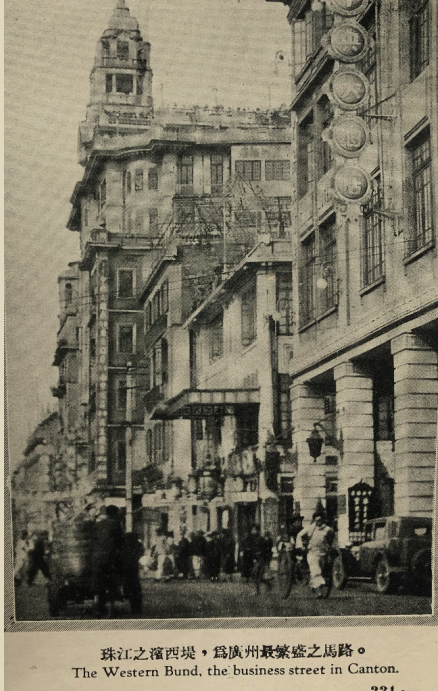

這本《中華景象》由上海良友圖書公司於 1934 年出版發行,是一本全國攝影總集。網上能查得到一些收藏家、攝影史研究者對這部書的評價:“在《中華景象》出版之前,國內沒有一本涵蓋全中國的畫冊”;“可直面的,即是可抵達的——一個國家的國民對領土保有觀看的權力,就意味著這個國家還保留著對這片領土治理的權力”;“1932 年,畫報界的龍頭老大《良友》畫報,以創辦人伍聯德發起,主編梁得所等一批有識有志之士,組成了一個在當時轟動中國的良友全國攝影旅行團,他們走遍中國大部分地區,以攝影的行為,積數萬張照片的成果,記錄,觀察,梳理,幫助了當時的中國人對自己的國家和文化,從歷史,地理,社會各個角度和各個層面,完成了一次莊嚴而虔誠地自我觀看,自我發現,自我珍視地文化自覺。”

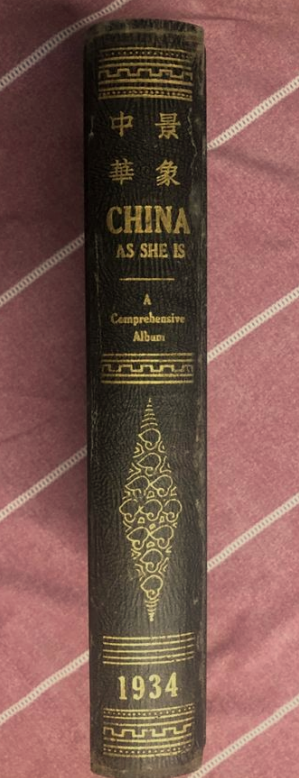

修復後的書封書脊

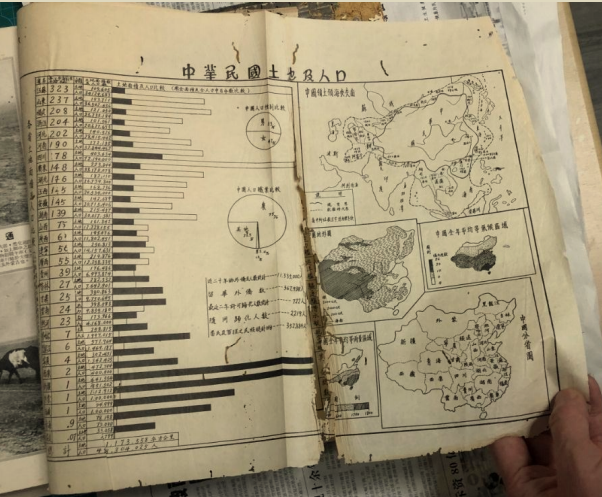

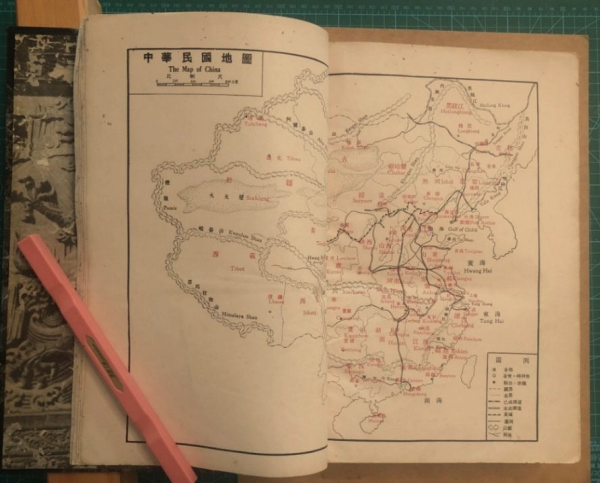

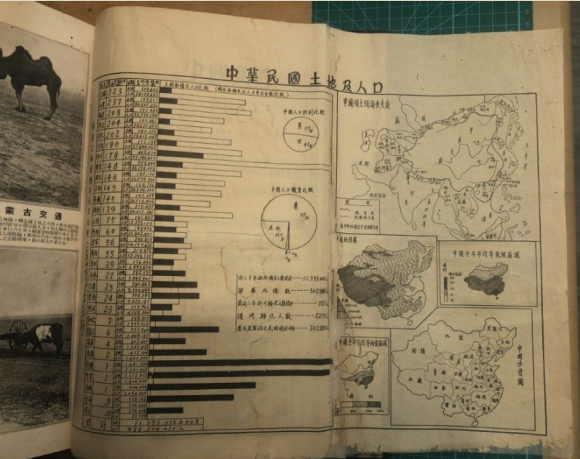

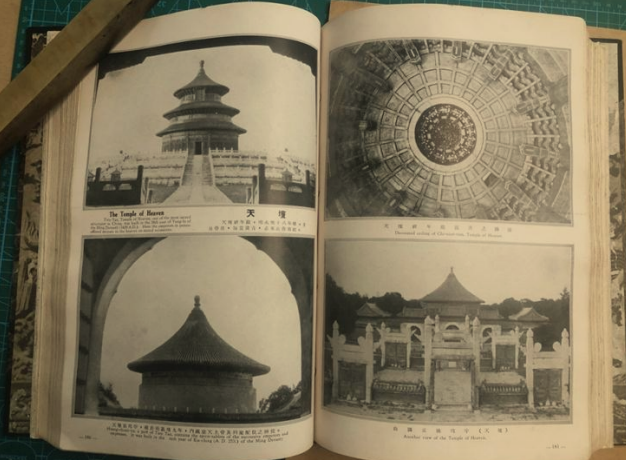

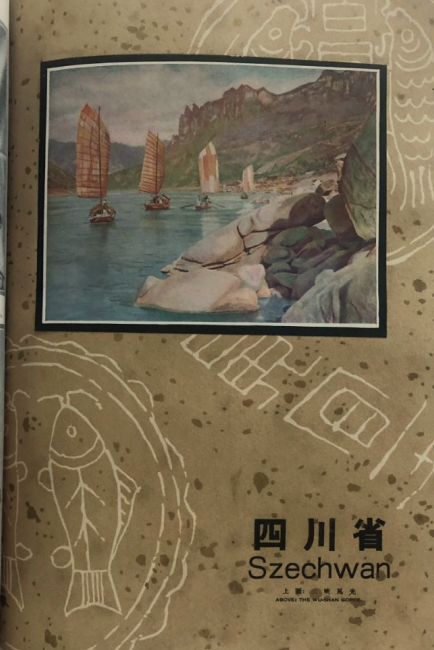

很難相信這是八十七年前中國出版的書。出版者在發刊旨趣中說:“……組織全國攝影旅行團,歷程凡三萬里,費時凡八閱月,所撮照片,數逾萬幀,舉凡山陬海涯,窮荒遠徼,民情風穀,景色物產,罔不均衡注意,盡量搜羅。用力之勤而且久,可謂空前。”姑且不論1932 年中國處於什麼狀況,也不談可以想見的攝影家會經歷的艱辛和危險,只講眼下對這本書的肉眼可見,它裝幀精美考究,書封皮是超厚壓花紙,書脊和四角包布,書名中英文字體用金粉填勒,書內面印刷精美,書首二十張是著色的大幅照片。然後是以省為章節,每省的封面照片都是著色的,裡面的照片是黑白的,並以文字介紹該省的沿革與疆域、山脈與水系、氣候與人民、物產、交通、商埠名城等概況。所有文字都是中英文雙語,包括圖片說明和地圖。最後的章節是統計表格,包括中華民國的國土面積及人口統計表,全國鐵路及公里數統計表,各省電報局數及線路裏數統計表,全國教育統計表,全國農業統計表,全國工業統計表,等等,真真的能從一圖一表一字一句中看出“用力之勤而且久”。作為一本攝影畫冊,圖片自不必贅言, 且看內中文字,比如對北京的介紹:“北憑雄關而枕山塞,南繞巨川而襟河洛,前有天津保定,後有張家口榆關,互相控扼,形勢雄壯,交通四達,深得全國契領之勢,誠為最佳之建都地也”,比我從小學到中學到大學任何一本地理歷史語文教科書都講的清楚明白;再如介紹我的老家內蒙古赤峰市(當時屬熱河):“以治東北五里地有赭色孤峰突峙於英金河畔而得名。地踞陰山斜坡之背,扼遼水平原之首,大路四達,為天然東內蒙商業之中心地……較之偏在西南之省會承德且有過之”,寥寥幾十個字所蘊含的知識,我這個生長於斯的赤峰人表示不知道。

良友全國攝影旅行團四人合影

書內著色照片貢噶雪山和漓江日落

“這本書是文化人的驕傲,趕在日本人占領前,留下中華影象”,“佩服當年文化人”,“很有史料,價值大”,有幸收藏這本書的楊生與我對話時多次表達對當年文化人的敬意。我對文化出版印刷的歷史及發展幾近一無所知,近幾年因著修復舊書的愛好,在網上搜尋查閱購買了幾本與修復有關的書,被大數據精準算計推送了著名出版家趙家璧先生的書。趙家璧先生早年供職良友圖書公司,是《中華景象》的編輯之一。從趙家璧先生的回憶文章中,基本可以判斷出這本書的主編伍聯德先生是一位有眼光有骨氣有義氣的企業家,他在將近一百年前就認識到“在文化落後之我國,藉圖畫作普及工作,最為適宜”,在 1926 年創辦的《良友》畫報被譽為中國第一本大型綜合性畫報。

趙家璧先生的書中沒有講到《中華景象》,我修復的這本書有過怎樣的故事也無從知曉,或可從趙家璧先生書裡講述的《良友》畫報的驚險經歷中產生些許聯想。一九四一年十二月廿六日,《良友》畫報因犯有宣傳抗日共產之罪,遭日軍查封。“當時我們已把從一九二六年創刊號起的畫報,收集了完整的一全套,按年分別裝訂成十五大卷合訂本,被隨同日軍查抄的同文書院研究中國歷史的日本學生看到,懂得這一全套畫報的價值,立即捆成一束,與其他被認為應予沒收的書籍堆在一起,說明次晨來車運走,不得擅自移動。日軍走後,全體工作人員在驚慌之餘,都認為這是我們公司的重要紀念物,絕對不能落入敵手,於是有一位姓謝的年輕編輯,自告奮勇,趁當天深夜,在企業大樓五樓一間辦公室的天窗翻身躍入,用另外新裝訂的當年合訂本十五卷進行調包,偷了出來暫移在同樓一位牙醫生房裡。次日日軍帶來的是中國搬運工,亂哄哄地把捆紮的書一下子運走了。……不久,我去桂林,這套幸得保存下來的《良友》畫報,寄存在一位姓錢的老同學的蘇州農舍中。一九四六年,我自渝返滬,第一件事,就是冒雨去蘇州把它領了回來。一九五四年,我在晨光出版公司工作,個人即將參加國營出版社,決定把這套畫報捐獻國家。但交給哪個單位最為適宜,最能發揮它的作用呢?自己心中無數。我便去信請教北京《人民日報》。是年四月三日,我收到北京圖書館一封信,信中說:接到人民日報社的信,通知我們關於你要將收藏多年的全套《良友》畫報捐獻國家的事……經過幾次函商,就特制一只大木箱運往北京。一九七九年去北京開會,專程訪問了北圖。他們告訴我,全套畫刊保管完好。”

趙家璧先生平鋪直敘,看得我是心驚肉跳,日軍,戰火,雨水,動亂,一步一劫,步步致命。書生之苦不遜人生。

天壇

奉天火車站

書內分省封面是著色照片,書紙彩色灑金

紙壽千年,但是為現代出版印刷而製造的粉紙壽命卻只有二百年左右。這本《中華景象》現年八十七歲,它生在戰火紛飛的年代,又不知在香港那種高鹽高濕易生蛀蟲的環境中有過怎樣的經歷,能存活至今實在是三生有幸。我投師學藝時,老師 Jennifer 說過,她修復的書,能保證經得起八十年的考驗。我學藝不精,手藝比不上老師,但是,學徒不僅僅要學手藝,也須習得手藝人的自我修養,學習過程中老師的言傳身教嚴格到有些“一根筋”,我嚴承師訓,在修復使用材料、操作手法和工序等方面從不敢有半點偷工減料和蒙混馬虎。我想,保护的好,当能为它续得八十年生命。

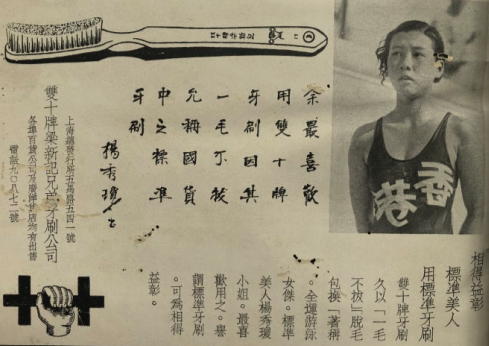

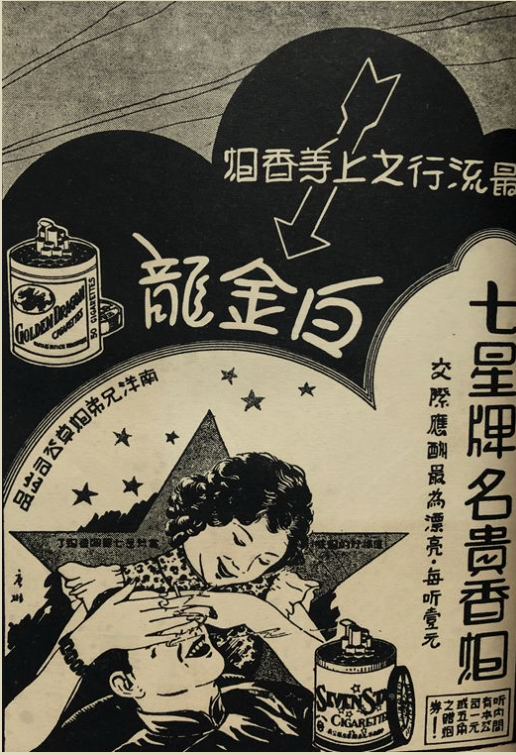

拍几张《中华景象》书中广告,供欣赏

掃描二維碼分享到手機