林天行,全國文聯委員、中國美協理事、香港美協主席、中國文聯香港會員總會常務副會長……諸多頭銜加身。然而,當你跟他面對面,傾聽他講述藝術創作,感受他平靜儒雅的外表下不經意表露出難以抑制的激情時,你會感覺這些頭銜都不夠生動:他自少年始就不懈地東南西北四方行走,不間斷地古今中外上下探索,終開畫壇一派新象。他實在正如他的名字“天行”二字所蘊藏的含義,是畫壇一位“天馬行空的探索者”。

文|本刊記者 高峰

林天行(本刊記者 高峰 攝)

少年壯遊,

一腳踏進專業創作門檻

香港葵芳一帶,高樓密集,工廈林立,更有全球最繁忙的貨櫃碼頭之一的“葵青碼頭”。在機器咆哮、人聲喧鬧的某棟工廈頂樓,我們敲開林天行畫室的門,甫一邁進,世界彷彿一下子安靜下來:寬敞明亮的畫室被高及房頂的書架環繞,寬大的畫台上是他筆墨淋漓尚未完成的畫作,畫室外的露台上各類綠植蒼翠欲滴,從露台眺望可見香港最高的山峰大帽山,觸目一片沁人綠色。明窗闊幾,書香綠意,在石屎森林之中這裡簡直就是世外桃源了。

“當年我就是為了這片綠色才搬過來的。”林天行指著遠處的大帽山說,“我從小就喜歡大自然,喜歡種花花草草,也常常一個人跑到田埂上、跑進大山里玩耍。”他於藝術創作上的早慧或許就來自對自然的親近熱愛。他的父母是中文教師,舅舅畢業於美術學院,這樣的家庭氛圍又給了他接近書本、啟發思索的環境。他喜歡隨手塗鴉,看到什麼就畫什麼,也比照著書本上的畫作臨摹。直到十三四歲,父親感覺他確實對藝術創作充滿熱情,就讓他拜師福州畫院的畫家,開始了系統訓練。

林天行先後跟三位老師學習。 “這期間有一件事對我一生影響重大。”林天行回憶,“1979年和1980年,我兩次跟隨老師去13省寫生。尤其1980年,我跟隨老師從上海、杭州、徐州、洛陽、西安一路到桂林、重慶、成都、武漢……歷時一個多月,遊歷了大半個中國。”少年壯遊,飽看祖國大好河山,遍覽各地藝術博物館,更與不同地域畫家交流寫生,林天行小小的心靈經歷了一場藝術風暴,被鼓盪激發,經歷蛻變。寫生歸來,作品當年入選福建省美展,此後他的作品年年入選大大小小各類美展,17歲的林天行一腳踏進專業創作的門檻。

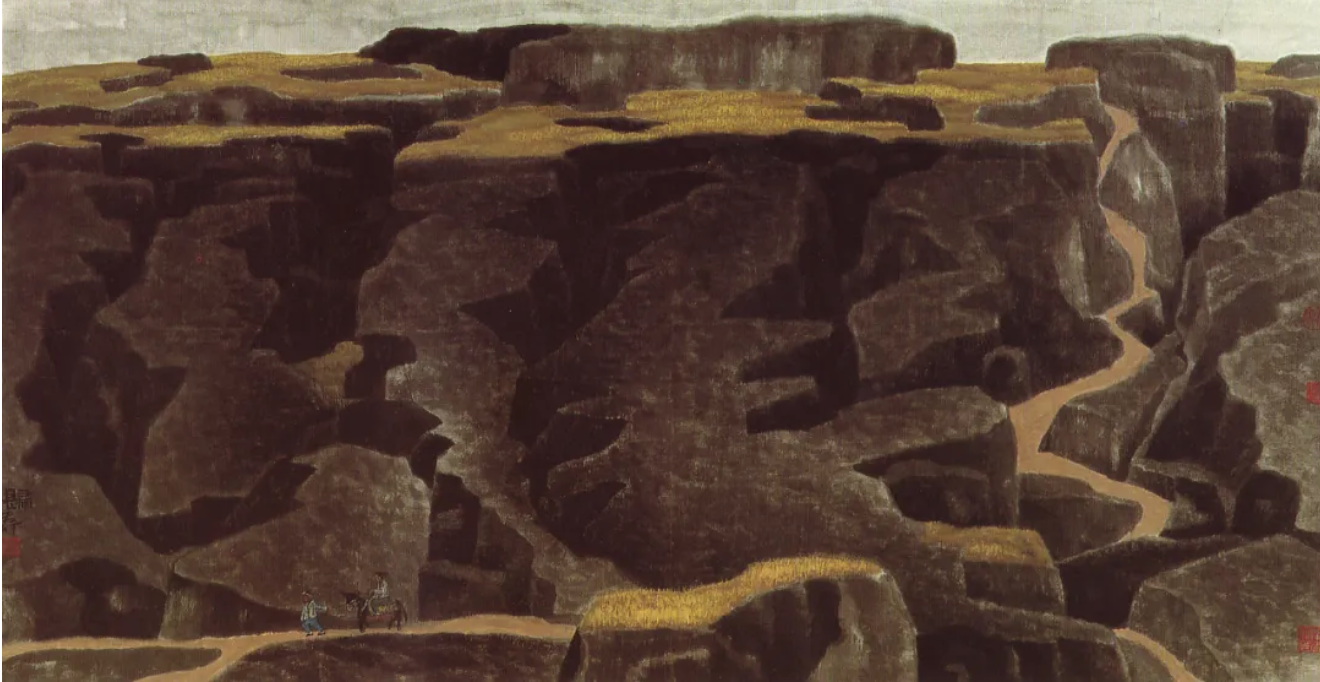

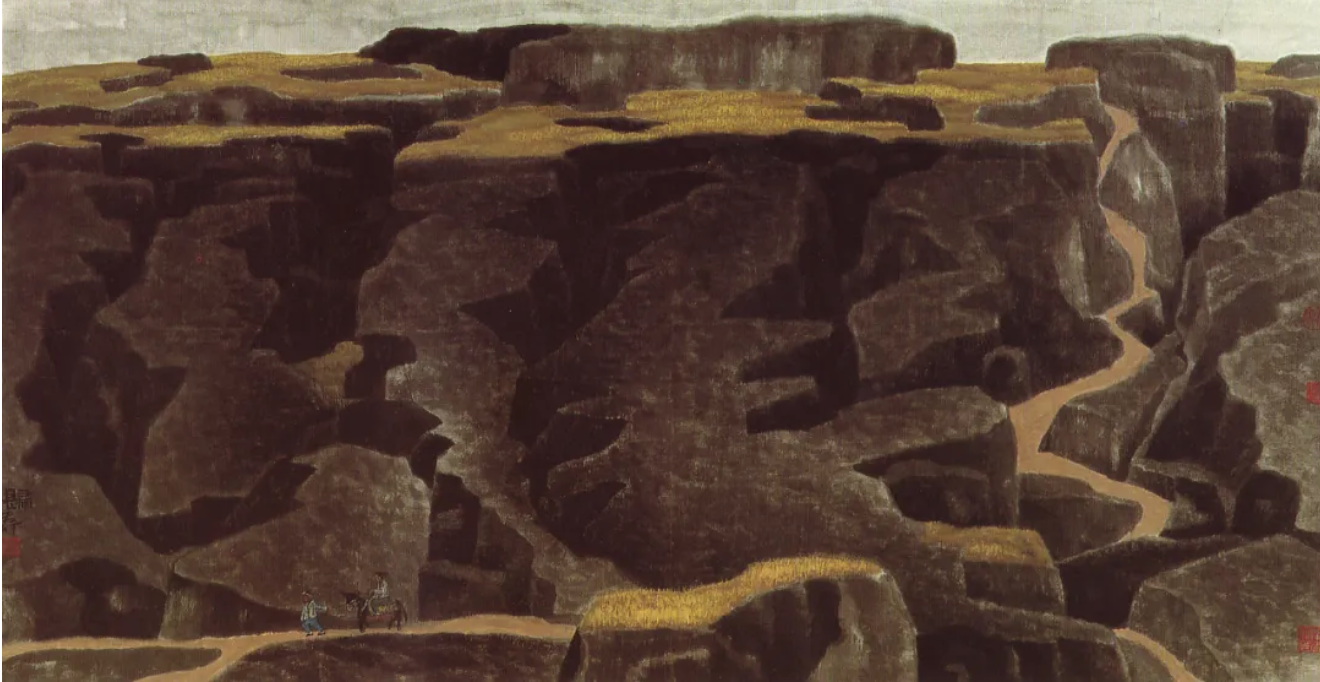

鄉村系列—歸 95x176cm 1991年

兩地往來,

完成南北題材的共生共融

1984年,林天行移居香港。初來香港,他先到工廠打工,學習粵語,了解香港。 1985年,開始接觸香港各類畫會,參加畫會活動,展示自己的作品,並於當年在香港以2,500港元售出首幅畫作。 1987年,其作品入選香港當代藝術雙年展。

1989年,林天行赴北京修讀中央美術學院中國畫系。改革開放後的中國,藝術創作一派創新氣象,“我受到這種創作氛圍的影響,開始新的探索,尤其是拜訪了全國最具成就的畫壇前輩,學到了很多東西。”林天行說,“這是我藝術創作的一個重要轉折點。”1990年,林天行到陝北寫生,他被陝北的景象吸引,“藍天白雲,綠樹黃土,一大塊一大塊各色莊稼參差交錯,像極了裝幀畫,我畫了大量的速寫。”回京後,他據此創作了《歸》《天光雲影》等一批畫作,並於1990年12月在中國畫院舉辦了他的首次個展,展示他“陝北系列”作品,“北京第一流的畫家都來捧場了!”談起當時盛況,林天行至今仍難掩興奮——因為第一次個展就令他進入中國畫主流創作行列,從此他的作品在國家級展覽中開始登堂入室,收穫來自全國關注的目光。

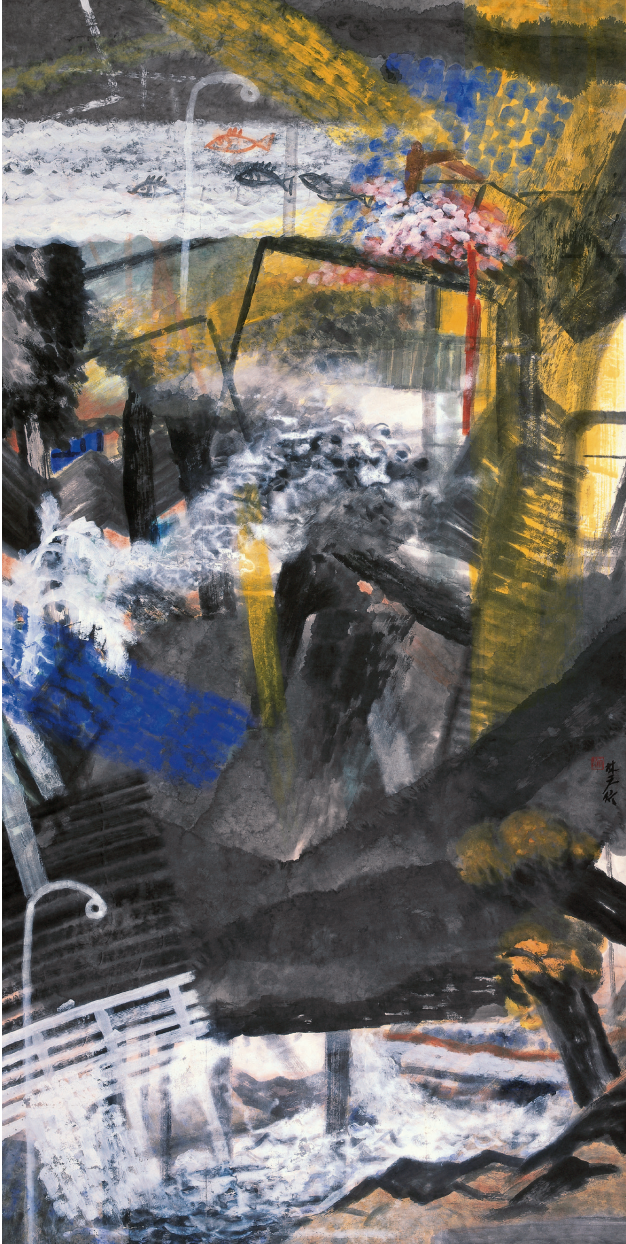

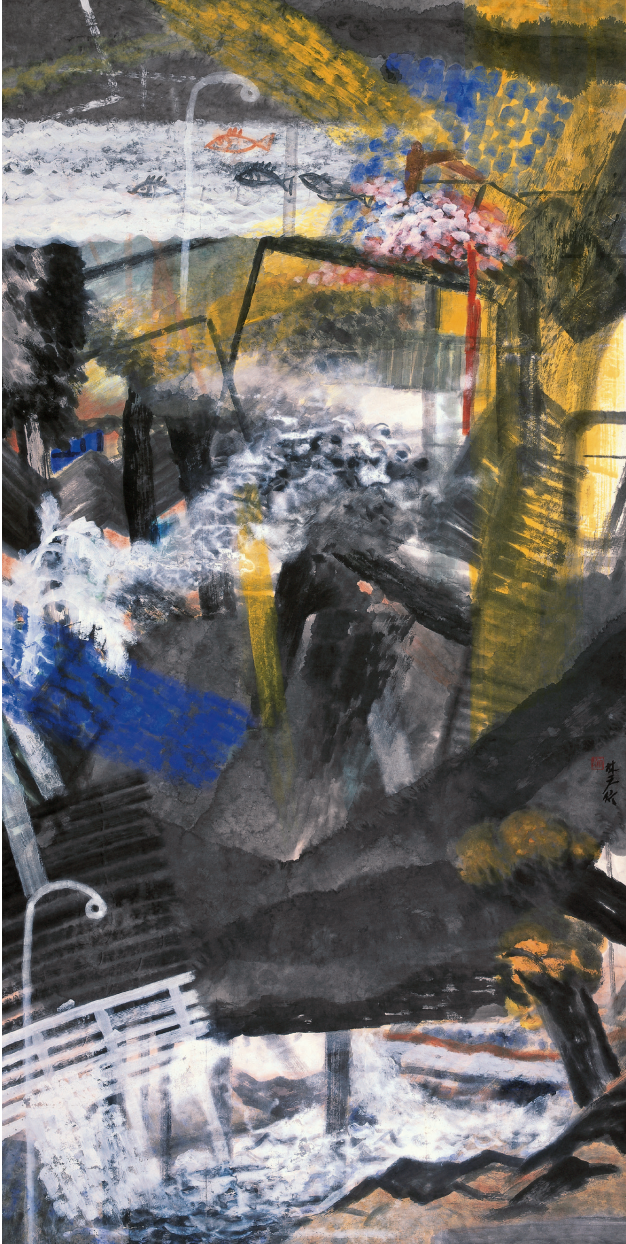

景象系列—新界晴雨 248x124cm 1998年

帶著這樣的收穫,林天行1991年回到香港,卻遭遇了未曾想到的狀況。 “陝北距離香港那麼遙遠,香港人不懂得去欣賞,畫作就賣不出去。”林天行去到當時香港知名藝術學院“大一藝術設計學院”兼職教課,每週三個半天,餘下的時間繼續創作。 “我也開始反思自己,思考如何去表現自己熟悉的生活,熟悉的香港。”林天行說,“都市題材與傳統題材不一樣,不是傳統亭台樓閣的畫法,需要新的探索。”他在西方繪畫中尋找靈感,“與中國傳統繪畫的‘九曲十三彎’不同,西方的畫風是直線的,有衝擊力,與現代都市題材相吻合。中國繪畫色彩有限,西方繪畫色彩更加豐富,香港是一個五光十色的大都市,也適宜用豐富的色彩來表現。”林天行借鑒西畫將中國畫進行解構,在被剝離的色塊和結構中尋找傳統山水的當代意味,同時又保留筆墨和筆性的運用,創造了水墨重彩的獨特表達。 1999年,他舉辦大型畫展,200餘幅作品都是香港題材,他完成了北方題材與南方題材的共生共融。

荷花菖蒲,

從傳統題材中開拓創新

但林天行的腳步沒有就此停歇,他要在不斷的行走中探索新的可能。 1999年,他計劃去西藏,“那是一方神秘的土地。”林天行對此嚮往已久。出發前他感冒了,但他顧不得這一狀況執意要去,到了之後當天晚上頭痛欲裂,“痛得只想撞牆啊!”林天行說,“很多人勸我回去,我哪裡捨得!這裡實在太美了!”第二天一早,他跑去醫院吸氧,吸完氧下午就去寫生。到了晚上又開始頭痛,天亮了又去吸氧,接著再去寫生……如此往復幾天,他一直堅持不離開。從西藏回來,他身體留下了後遺症,背痛、口乾、乏力,從香港到北京再到台灣……到處看醫生,直到2003年開始練瑜伽,身體才得以基本恢復。 2003年,他去西藏的念頭再次蠢蠢欲動,這次他先到林芝熱身,再從拉薩坐七天的車到阿里。四個朋友同行,中途兩位堅持不下去選擇離開。到了阿里託林寺,他難掩興奮,“我完全沉浸其中,一刻不停地畫,360度地畫,畫得我天旋地轉,一直畫了3個多小時才停下來,畫了20多米長的寫生!”回港後,為了這幅寫生他專門舉辦了一次展覽。此後,他在香港、北京、意大利等地多次舉辦西藏系列畫展,“我把西藏的人文風光帶到世界各地,讓人們感受她是多麼燦爛!”

西藏系列—心願 24x27cm 2004年

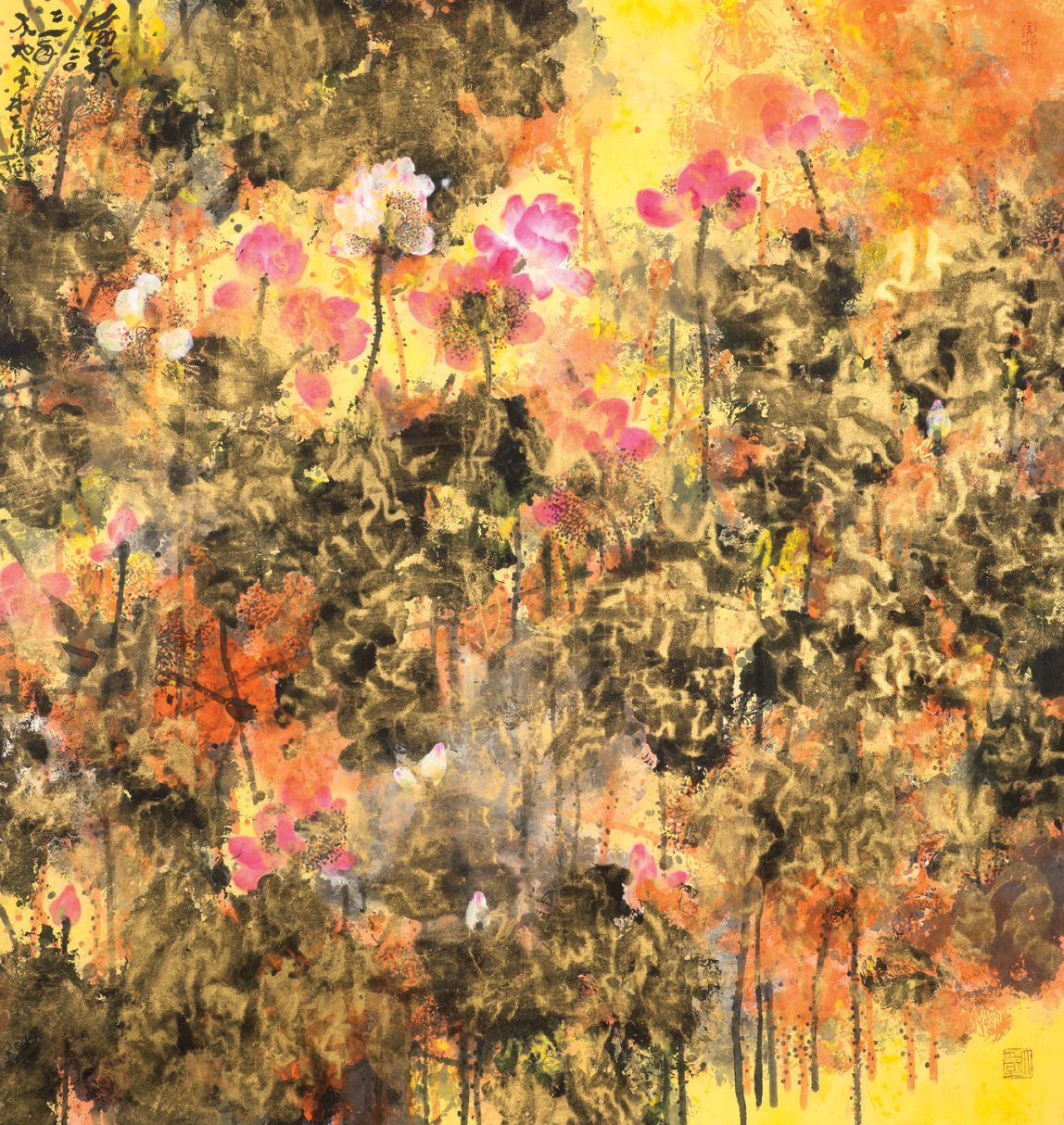

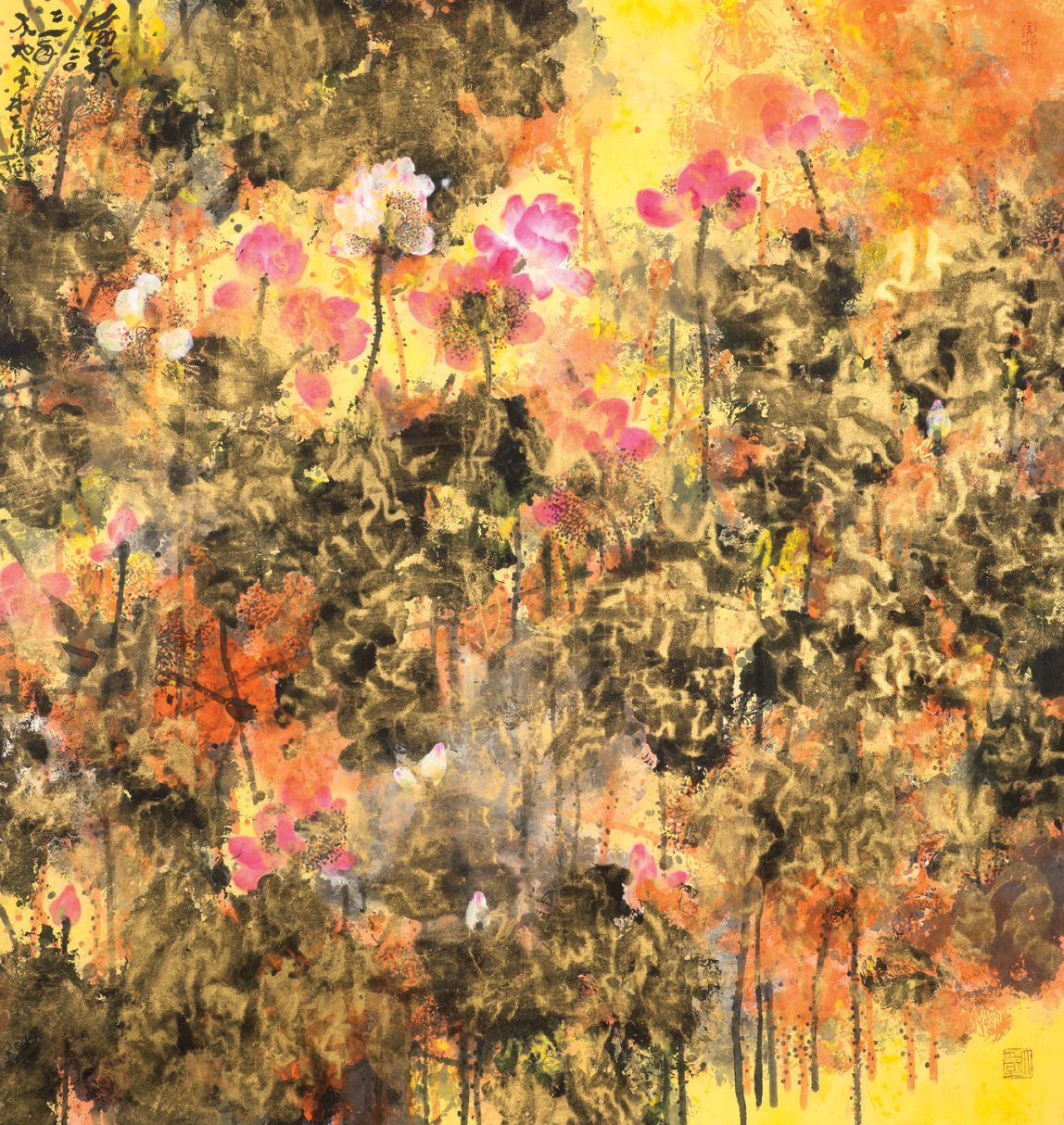

西藏之旅帶給林天行的不僅僅是西藏系列作品,更開啟了他更為重要、更具標誌性的創作——荷花系列。 “荷花是中國畫的傳統題材,我一直都在畫,但很長一段時間都沒有找到自己的表達方式,直到2003年。”林天行說,“那一年‘沙士’肆虐香港,我每天沉醉於畫荷,感悟荷花蘊含的生命力。其間,我回想起在西藏頭痛欲裂的時候,閉上眼睛滿天都是荷花,我好像突然得到某種啟示,要把荷花放到遼闊天地之間,與天空、流水、高山甚至雪景同在。”自此,他的荷花風格為之大變,肆意奔放、絢爛多姿又意韻深遠、耐人尋味。西藏與荷花,兩個看似毫不相干的事物,將林天行從傳統創作束縛中解脫出來,開出別具一格的“天荷”。

荷花系列—長思 45x53cm 2021年

荷花系列—荷歌 193x183cm 2021年

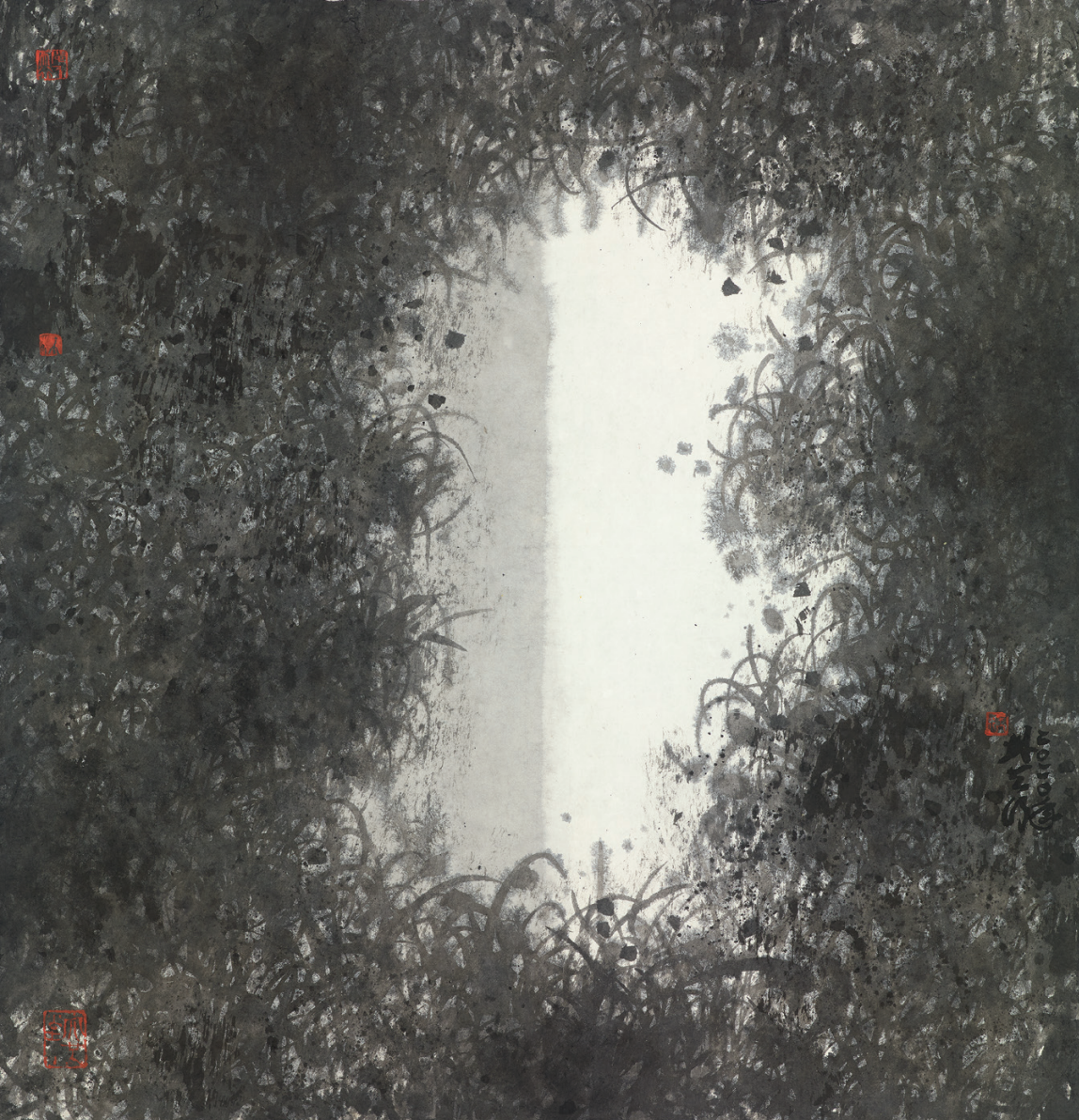

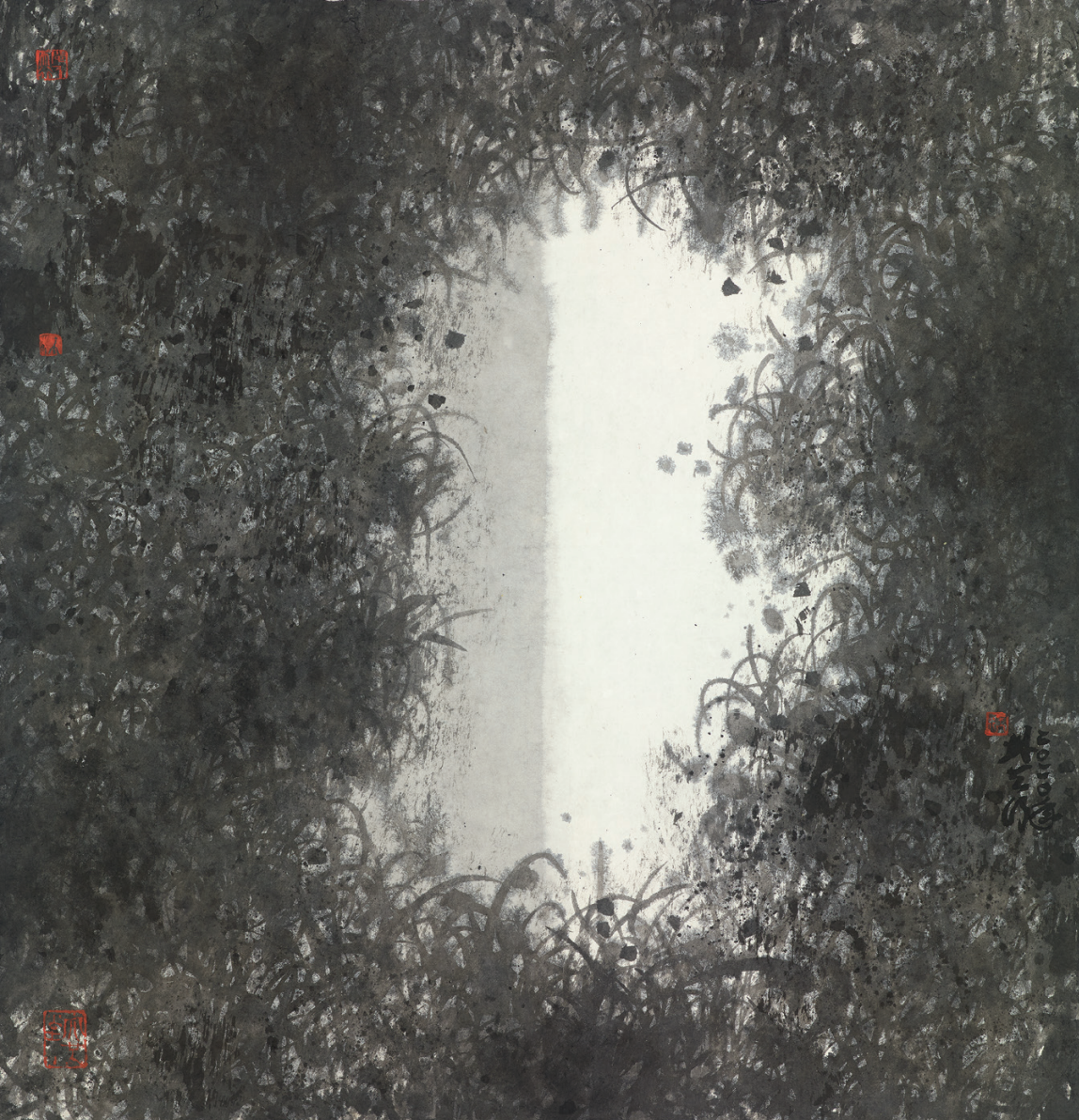

近年林天行又醉心于画菖蒲,他在露台上养了几盆菖蒲,看着它们成长,观察它们的形态。林天行手里捧着一盆菖蒲说:“你看它的叶子像不像一把把剑?它是草中君子,可以斩妖除魔。”“可以斩妖除魔”的菖蒲进入他的创作视野是在2019年,这一年香港社会“黑暴”横行,他心境难以平静,“我甚至是充满愤怒的,就开始画菖蒲,画它的叶子,每一笔下去就是一把剑!我把自己的不满和愤怒宣泄在里面,画起来很痛快!”这些画作剑拔弩张,怒发冲冠,有些作品甚至用了浓重的全红背景。到了2020年,新冠肺炎疫情来袭,他想到小时候每逢端午节家里都要挂菖蒲,可以祛除瘟疫,菖蒲在他的笔下便又有了不同的面貌,“这个时候,感受最深的是无奈与无常,作品转而以黑白为主调,但我也不甘心放弃希望,所以每一幅作品都有一线光亮在里面。”

菖蒲系列—覺 45x53cm 2019年

菖蒲系列—幽思 74x72cm 2020年

就任主席,

與美術界一同行走探索

2019年3月,林天行當選香港美協主席。上任後,他緊鑼密鼓組織一系列活動:同年4月,他就率領香港美協大灣區文化行參訪團赴珠海、肇慶參訪、寫生;7月,為慶祝新中國成立70週年、香港回歸祖國22週年,與香港各界文化促進會攜手舉辦“香港藝術家邀請展”;10月,“藝術共融”香港美協會員作品展在珠海古元美術館舉行,成為大灣區文化藝術盛事;疫情期間,線下展覽受到影響,就採用線上模式,今年2月在線上舉辦的香港美協會員作品展經各大媒體報導,影響力也相當可觀……一時間香港美術界交流創作風生水起。

“但是這些還遠遠不夠。”林天行說,“香港要打造成為中外文化藝術交流中心,香港美術界要做的事情還很多。”就香港美術發展他向特區政府提出三大建議。一是成立美術學院,讓越來越多有需要的市民得到系統專業學習的機會。二是在全港中小學、幼稚園普及美術教育,配備滿足需要的專業美術教師。三是增建專業展覽場地,為香港藝術家提供足夠的展示平台。

“我剛擔任美協主席的時候,美協會員有110多人,現在發展到將近300人。我希望我們的會員越來越專業化,越來越年輕化,走到內地,走向國際,與更多的藝術家交流成長。”林天行所希望的不僅是一人前行,而是香港美術界一道同行,一道探索,走出一片新的天地。

本文發表於《紫荊》雜誌2021年8月號

編輯:趙 欣

監製:姚潤澤

掃描二維碼分享到手機

![]()

+關註

林天行,全國文聯委員、中國美協理事、香港美協主席、中國文聯香港會員總會常務副會長……諸多頭銜加身。然而,當你跟他面對面,傾聽他講述藝術創作,感受他平靜儒雅的外表下不經意表露出難以抑制的激情時,你會感覺這些頭銜都不夠生動:他自少年始就不懈地東南西北四方行走,不間斷地古今中外上下探索,終開畫壇一派新象。他實在正如他的名字“天行”二字所蘊藏的含義,是畫壇一位“天馬行空的探索者”。

文|本刊記者 高峰

林天行(本刊記者 高峰 攝)

少年壯遊,

一腳踏進專業創作門檻

香港葵芳一帶,高樓密集,工廈林立,更有全球最繁忙的貨櫃碼頭之一的“葵青碼頭”。在機器咆哮、人聲喧鬧的某棟工廈頂樓,我們敲開林天行畫室的門,甫一邁進,世界彷彿一下子安靜下來:寬敞明亮的畫室被高及房頂的書架環繞,寬大的畫台上是他筆墨淋漓尚未完成的畫作,畫室外的露台上各類綠植蒼翠欲滴,從露台眺望可見香港最高的山峰大帽山,觸目一片沁人綠色。明窗闊幾,書香綠意,在石屎森林之中這裡簡直就是世外桃源了。

“當年我就是為了這片綠色才搬過來的。”林天行指著遠處的大帽山說,“我從小就喜歡大自然,喜歡種花花草草,也常常一個人跑到田埂上、跑進大山里玩耍。”他於藝術創作上的早慧或許就來自對自然的親近熱愛。他的父母是中文教師,舅舅畢業於美術學院,這樣的家庭氛圍又給了他接近書本、啟發思索的環境。他喜歡隨手塗鴉,看到什麼就畫什麼,也比照著書本上的畫作臨摹。直到十三四歲,父親感覺他確實對藝術創作充滿熱情,就讓他拜師福州畫院的畫家,開始了系統訓練。

林天行先後跟三位老師學習。 “這期間有一件事對我一生影響重大。”林天行回憶,“1979年和1980年,我兩次跟隨老師去13省寫生。尤其1980年,我跟隨老師從上海、杭州、徐州、洛陽、西安一路到桂林、重慶、成都、武漢……歷時一個多月,遊歷了大半個中國。”少年壯遊,飽看祖國大好河山,遍覽各地藝術博物館,更與不同地域畫家交流寫生,林天行小小的心靈經歷了一場藝術風暴,被鼓盪激發,經歷蛻變。寫生歸來,作品當年入選福建省美展,此後他的作品年年入選大大小小各類美展,17歲的林天行一腳踏進專業創作的門檻。

鄉村系列—歸 95x176cm 1991年

兩地往來,

完成南北題材的共生共融

1984年,林天行移居香港。初來香港,他先到工廠打工,學習粵語,了解香港。 1985年,開始接觸香港各類畫會,參加畫會活動,展示自己的作品,並於當年在香港以2,500港元售出首幅畫作。 1987年,其作品入選香港當代藝術雙年展。

1989年,林天行赴北京修讀中央美術學院中國畫系。改革開放後的中國,藝術創作一派創新氣象,“我受到這種創作氛圍的影響,開始新的探索,尤其是拜訪了全國最具成就的畫壇前輩,學到了很多東西。”林天行說,“這是我藝術創作的一個重要轉折點。”1990年,林天行到陝北寫生,他被陝北的景象吸引,“藍天白雲,綠樹黃土,一大塊一大塊各色莊稼參差交錯,像極了裝幀畫,我畫了大量的速寫。”回京後,他據此創作了《歸》《天光雲影》等一批畫作,並於1990年12月在中國畫院舉辦了他的首次個展,展示他“陝北系列”作品,“北京第一流的畫家都來捧場了!”談起當時盛況,林天行至今仍難掩興奮——因為第一次個展就令他進入中國畫主流創作行列,從此他的作品在國家級展覽中開始登堂入室,收穫來自全國關注的目光。

景象系列—新界晴雨 248x124cm 1998年

帶著這樣的收穫,林天行1991年回到香港,卻遭遇了未曾想到的狀況。 “陝北距離香港那麼遙遠,香港人不懂得去欣賞,畫作就賣不出去。”林天行去到當時香港知名藝術學院“大一藝術設計學院”兼職教課,每週三個半天,餘下的時間繼續創作。 “我也開始反思自己,思考如何去表現自己熟悉的生活,熟悉的香港。”林天行說,“都市題材與傳統題材不一樣,不是傳統亭台樓閣的畫法,需要新的探索。”他在西方繪畫中尋找靈感,“與中國傳統繪畫的‘九曲十三彎’不同,西方的畫風是直線的,有衝擊力,與現代都市題材相吻合。中國繪畫色彩有限,西方繪畫色彩更加豐富,香港是一個五光十色的大都市,也適宜用豐富的色彩來表現。”林天行借鑒西畫將中國畫進行解構,在被剝離的色塊和結構中尋找傳統山水的當代意味,同時又保留筆墨和筆性的運用,創造了水墨重彩的獨特表達。 1999年,他舉辦大型畫展,200餘幅作品都是香港題材,他完成了北方題材與南方題材的共生共融。

荷花菖蒲,

從傳統題材中開拓創新

但林天行的腳步沒有就此停歇,他要在不斷的行走中探索新的可能。 1999年,他計劃去西藏,“那是一方神秘的土地。”林天行對此嚮往已久。出發前他感冒了,但他顧不得這一狀況執意要去,到了之後當天晚上頭痛欲裂,“痛得只想撞牆啊!”林天行說,“很多人勸我回去,我哪裡捨得!這裡實在太美了!”第二天一早,他跑去醫院吸氧,吸完氧下午就去寫生。到了晚上又開始頭痛,天亮了又去吸氧,接著再去寫生……如此往復幾天,他一直堅持不離開。從西藏回來,他身體留下了後遺症,背痛、口乾、乏力,從香港到北京再到台灣……到處看醫生,直到2003年開始練瑜伽,身體才得以基本恢復。 2003年,他去西藏的念頭再次蠢蠢欲動,這次他先到林芝熱身,再從拉薩坐七天的車到阿里。四個朋友同行,中途兩位堅持不下去選擇離開。到了阿里託林寺,他難掩興奮,“我完全沉浸其中,一刻不停地畫,360度地畫,畫得我天旋地轉,一直畫了3個多小時才停下來,畫了20多米長的寫生!”回港後,為了這幅寫生他專門舉辦了一次展覽。此後,他在香港、北京、意大利等地多次舉辦西藏系列畫展,“我把西藏的人文風光帶到世界各地,讓人們感受她是多麼燦爛!”

西藏系列—心願 24x27cm 2004年

西藏之旅帶給林天行的不僅僅是西藏系列作品,更開啟了他更為重要、更具標誌性的創作——荷花系列。 “荷花是中國畫的傳統題材,我一直都在畫,但很長一段時間都沒有找到自己的表達方式,直到2003年。”林天行說,“那一年‘沙士’肆虐香港,我每天沉醉於畫荷,感悟荷花蘊含的生命力。其間,我回想起在西藏頭痛欲裂的時候,閉上眼睛滿天都是荷花,我好像突然得到某種啟示,要把荷花放到遼闊天地之間,與天空、流水、高山甚至雪景同在。”自此,他的荷花風格為之大變,肆意奔放、絢爛多姿又意韻深遠、耐人尋味。西藏與荷花,兩個看似毫不相干的事物,將林天行從傳統創作束縛中解脫出來,開出別具一格的“天荷”。

荷花系列—長思 45x53cm 2021年

荷花系列—荷歌 193x183cm 2021年

近年林天行又醉心于画菖蒲,他在露台上养了几盆菖蒲,看着它们成长,观察它们的形态。林天行手里捧着一盆菖蒲说:“你看它的叶子像不像一把把剑?它是草中君子,可以斩妖除魔。”“可以斩妖除魔”的菖蒲进入他的创作视野是在2019年,这一年香港社会“黑暴”横行,他心境难以平静,“我甚至是充满愤怒的,就开始画菖蒲,画它的叶子,每一笔下去就是一把剑!我把自己的不满和愤怒宣泄在里面,画起来很痛快!”这些画作剑拔弩张,怒发冲冠,有些作品甚至用了浓重的全红背景。到了2020年,新冠肺炎疫情来袭,他想到小时候每逢端午节家里都要挂菖蒲,可以祛除瘟疫,菖蒲在他的笔下便又有了不同的面貌,“这个时候,感受最深的是无奈与无常,作品转而以黑白为主调,但我也不甘心放弃希望,所以每一幅作品都有一线光亮在里面。”

菖蒲系列—覺 45x53cm 2019年

菖蒲系列—幽思 74x72cm 2020年

就任主席,

與美術界一同行走探索

2019年3月,林天行當選香港美協主席。上任後,他緊鑼密鼓組織一系列活動:同年4月,他就率領香港美協大灣區文化行參訪團赴珠海、肇慶參訪、寫生;7月,為慶祝新中國成立70週年、香港回歸祖國22週年,與香港各界文化促進會攜手舉辦“香港藝術家邀請展”;10月,“藝術共融”香港美協會員作品展在珠海古元美術館舉行,成為大灣區文化藝術盛事;疫情期間,線下展覽受到影響,就採用線上模式,今年2月在線上舉辦的香港美協會員作品展經各大媒體報導,影響力也相當可觀……一時間香港美術界交流創作風生水起。

“但是這些還遠遠不夠。”林天行說,“香港要打造成為中外文化藝術交流中心,香港美術界要做的事情還很多。”就香港美術發展他向特區政府提出三大建議。一是成立美術學院,讓越來越多有需要的市民得到系統專業學習的機會。二是在全港中小學、幼稚園普及美術教育,配備滿足需要的專業美術教師。三是增建專業展覽場地,為香港藝術家提供足夠的展示平台。

“我剛擔任美協主席的時候,美協會員有110多人,現在發展到將近300人。我希望我們的會員越來越專業化,越來越年輕化,走到內地,走向國際,與更多的藝術家交流成長。”林天行所希望的不僅是一人前行,而是香港美術界一道同行,一道探索,走出一片新的天地。

本文發表於《紫荊》雜誌2021年8月號

編輯:趙 欣

監製:姚潤澤