文 | 蔣美玲

兩宋是中國香文化的高峰期,從宋人的雅集生活和香爐發展便可窺探原因。

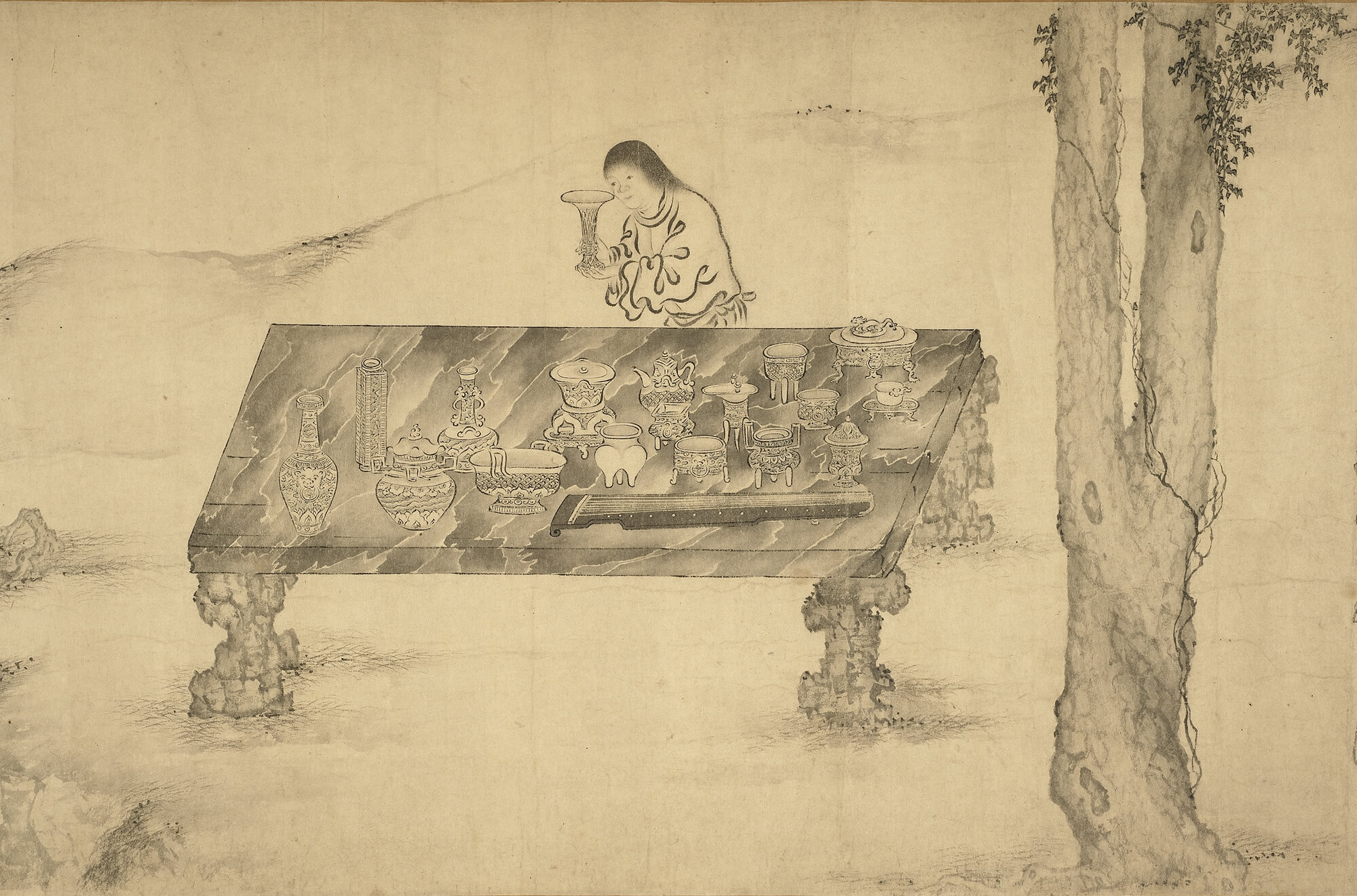

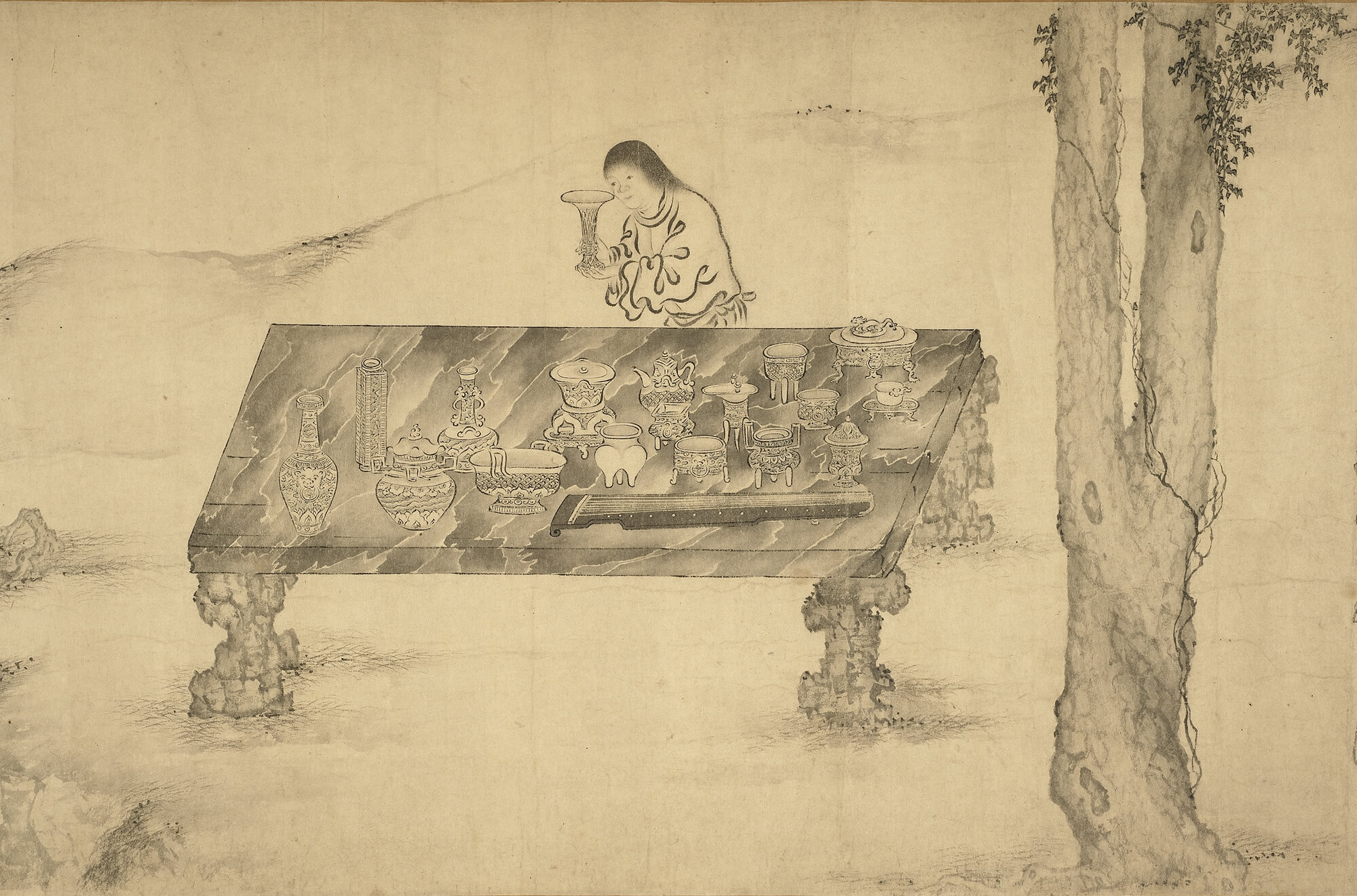

宋代雅集是指文人雅士吟咏詩文、討論學文的集會。集會上文人滙聚,例如宋代李公麟的《西園雅集圖》就是表現此類題材的畫作。李公麟受附馬都尉王詵的邀請绘製此畫,該畫記錄了主人與蘇軾、蘇轍、秦覲、米芾、蔡肇、晁补之、俗侶圓通、道士陳碧虛等16位名士在王詵府邸聚會的情形。畫中小橋流水,賓主相聚甚歡,聚集一處寫詩作畫,說經講法,旁邊幾缕淡淡的爐煙萦绕其間。正如米芾為此畫作記所云:“水石潺,風竹相吞,爐煙方裊,草木自馨。人間清曠之樂,不過如此。嗟呼!”

《西園雅集圖》是宋代文人階層雅集生活方式的寫照。類似此類題材的畫作在宋代還很多,如《竹澗焚香圖》《聽琴軸圖》《聽阮圖》等畫景中均有焚香的場景或香爐的形象出現,從畫中不僅可以一窺焚香之風在宋代的盛行,還使後人看到宋代文人追求修身養性的生活方式。

兩宋畫中出現的香爐不僅是一種點缀,它更是文人階層一種真實的生活方式,一種內在精神的修煉與升華,焚香已經完全滲透在宋代文人的生活中。宋代文人習慣於在書桌上陳設香爐,各種造型各式的香爐,不僅香其鼻息、還能正其心神,也代表了書案主人的個性和審美素養。很多古畫描繪文人在案前展卷深思,書桌上放着筆墨纸硯和書卷,還有一具鬲式香爐。宋人在讀書時,習慣於在爐中焚着香丸或香餅,書房內洋溢着平和恬靜的香氣。在這裡,一切世俗的紛繁擾攘皆伴隨着裊裊香煙化為烏有,宋代文人就在這氤氲雾靄中熏陶出高雅的人文素養和文化品格。

宋代文人與香爐有不解之緣,皇帝的推動作用至關重要。宋代開國皇帝趙匡胤雖是武將出身,卻喜好讀書,隨軍打仗時也要携帶很多書籍,重文抑武是基本國策。而后的歷代皇帝也都非常重視文化建設,認為文化的繁榮才能充分體現國家的富强和人民的安樂。尤其是在庸於治國、精於藝術的宋徽宗趙佶的影響下,香爐日益為士人階層所追捧。這一時期,宮廷收錄了一批仿先秦時期的瓷爐,這些瓷爐有鼎三足爐、弦紋三足爐、鬲式香爐、套式香爐等等,這些香爐均是仿古造型。上行下效,在皇族權貴的引導下,北宋的香爐造物繁榮起來,如宋定窑的塔式琴爐、造型精雅,也是精品。宋徽宗好古成癖,特別喜歡青色幽玄的汝窑瓷器,汝窑也成了宮廷御用瓷。現存的汝窑套式香爐只有兩件,分別藏於故宮博物院和英國倫敦大學大維德基金會。可見十分罕有。

宋代文人品格及對香爐造物的影响

北宋政權鑒於唐末五代武人專權致國家減亡,採取了“重文輕武”的政策,士大夫地位得到極大提高,很多出身寒門的讀書人得以進入统治階層。很多文人出身的官宦,詩書畫樣樣精通,精神上追求淡泊寧靜,甚至將治國安邦的志向轉化為對雅緻生活的追求。

香爐是宋代文人精神物化的體現。孔子云:“君子比德於玉。”這是古代文人階層理想人格的追求。香爐造物工藝也受到文人們“比德於玉”精神的感召,呈現出如玉般素雅的質感和質樸的造型。古人將玉人格化,賦予玉以“仁、義、勇、智、潔”的品德,這是古代士人階層理想人格的標準。

宋代景德鎮窑生産的青白瓷遠遠超過唐代的青瓷,在釉色上達到了玉的質感和質地。出産的香爐具有瑩潤如玉的釉色,在香爐表面呈現出深淺不同的素雅色調,在造型上也倾向於簡約質樸,少用雕琢的裝飾,表現了一種“絢爛之極歸於平淡”的美學境界,一種崇尚高逸的審美觀,這品質與宋代文人的氣節相契合。

宋代香爐造物追尋着一種古典韻味、細膩雅緻、平易近人的美感。宋代香爐的特質都是受到理學精神的影響,宋代的文化從宋初的浮華絢麗,歸於平淡質樸。除了在宋代的詩詞中體現,宋代的日用器物設計,也開始趨向於簡約質樸的理性美。宋代香爐的色調和造型以簡潔雅緻為美,沒有華麗绮靡的風格,如現藏台北故宮博物院的兩款定窑牙白弦紋三足爐和現藏於波士頓美術館的弦紋白瓷爐都屬此類簡約風格,没有任何雕琢的痕跡。

(本文刊登自《紫荊養生》2021年冬季刊)

https://res.bau.com.hk/history/images/YV8zNF81NThiYjhlYWU5ZGE0YWE4OTFiYTY2YWI1NmMwYWIyZQ==.jpeg

https://res.bau.com.hk/history/images/YV8zNF81NThiYjhlYWU5ZGE0YWE4OTFiYTY2YWI1NmMwYWIyZQ==.jpeg

掃描二維碼分享到手機

![]()

+關註

文 | 蔣美玲

兩宋是中國香文化的高峰期,從宋人的雅集生活和香爐發展便可窺探原因。

宋代雅集是指文人雅士吟咏詩文、討論學文的集會。集會上文人滙聚,例如宋代李公麟的《西園雅集圖》就是表現此類題材的畫作。李公麟受附馬都尉王詵的邀請绘製此畫,該畫記錄了主人與蘇軾、蘇轍、秦覲、米芾、蔡肇、晁补之、俗侶圓通、道士陳碧虛等16位名士在王詵府邸聚會的情形。畫中小橋流水,賓主相聚甚歡,聚集一處寫詩作畫,說經講法,旁邊幾缕淡淡的爐煙萦绕其間。正如米芾為此畫作記所云:“水石潺,風竹相吞,爐煙方裊,草木自馨。人間清曠之樂,不過如此。嗟呼!”

《西園雅集圖》是宋代文人階層雅集生活方式的寫照。類似此類題材的畫作在宋代還很多,如《竹澗焚香圖》《聽琴軸圖》《聽阮圖》等畫景中均有焚香的場景或香爐的形象出現,從畫中不僅可以一窺焚香之風在宋代的盛行,還使後人看到宋代文人追求修身養性的生活方式。

兩宋畫中出現的香爐不僅是一種點缀,它更是文人階層一種真實的生活方式,一種內在精神的修煉與升華,焚香已經完全滲透在宋代文人的生活中。宋代文人習慣於在書桌上陳設香爐,各種造型各式的香爐,不僅香其鼻息、還能正其心神,也代表了書案主人的個性和審美素養。很多古畫描繪文人在案前展卷深思,書桌上放着筆墨纸硯和書卷,還有一具鬲式香爐。宋人在讀書時,習慣於在爐中焚着香丸或香餅,書房內洋溢着平和恬靜的香氣。在這裡,一切世俗的紛繁擾攘皆伴隨着裊裊香煙化為烏有,宋代文人就在這氤氲雾靄中熏陶出高雅的人文素養和文化品格。

宋代文人與香爐有不解之緣,皇帝的推動作用至關重要。宋代開國皇帝趙匡胤雖是武將出身,卻喜好讀書,隨軍打仗時也要携帶很多書籍,重文抑武是基本國策。而后的歷代皇帝也都非常重視文化建設,認為文化的繁榮才能充分體現國家的富强和人民的安樂。尤其是在庸於治國、精於藝術的宋徽宗趙佶的影響下,香爐日益為士人階層所追捧。這一時期,宮廷收錄了一批仿先秦時期的瓷爐,這些瓷爐有鼎三足爐、弦紋三足爐、鬲式香爐、套式香爐等等,這些香爐均是仿古造型。上行下效,在皇族權貴的引導下,北宋的香爐造物繁榮起來,如宋定窑的塔式琴爐、造型精雅,也是精品。宋徽宗好古成癖,特別喜歡青色幽玄的汝窑瓷器,汝窑也成了宮廷御用瓷。現存的汝窑套式香爐只有兩件,分別藏於故宮博物院和英國倫敦大學大維德基金會。可見十分罕有。

宋代文人品格及對香爐造物的影响

北宋政權鑒於唐末五代武人專權致國家減亡,採取了“重文輕武”的政策,士大夫地位得到極大提高,很多出身寒門的讀書人得以進入统治階層。很多文人出身的官宦,詩書畫樣樣精通,精神上追求淡泊寧靜,甚至將治國安邦的志向轉化為對雅緻生活的追求。

香爐是宋代文人精神物化的體現。孔子云:“君子比德於玉。”這是古代文人階層理想人格的追求。香爐造物工藝也受到文人們“比德於玉”精神的感召,呈現出如玉般素雅的質感和質樸的造型。古人將玉人格化,賦予玉以“仁、義、勇、智、潔”的品德,這是古代士人階層理想人格的標準。

宋代景德鎮窑生産的青白瓷遠遠超過唐代的青瓷,在釉色上達到了玉的質感和質地。出産的香爐具有瑩潤如玉的釉色,在香爐表面呈現出深淺不同的素雅色調,在造型上也倾向於簡約質樸,少用雕琢的裝飾,表現了一種“絢爛之極歸於平淡”的美學境界,一種崇尚高逸的審美觀,這品質與宋代文人的氣節相契合。

宋代香爐造物追尋着一種古典韻味、細膩雅緻、平易近人的美感。宋代香爐的特質都是受到理學精神的影響,宋代的文化從宋初的浮華絢麗,歸於平淡質樸。除了在宋代的詩詞中體現,宋代的日用器物設計,也開始趨向於簡約質樸的理性美。宋代香爐的色調和造型以簡潔雅緻為美,沒有華麗绮靡的風格,如現藏台北故宮博物院的兩款定窑牙白弦紋三足爐和現藏於波士頓美術館的弦紋白瓷爐都屬此類簡約風格,没有任何雕琢的痕跡。

(本文刊登自《紫荊養生》2021年冬季刊)

https://res.bau.com.hk/history/images/YV8zNF81NThiYjhlYWU5ZGE0YWE4OTFiYTY2YWI1NmMwYWIyZQ==.jpeg

https://res.bau.com.hk/history/images/YV8zNF81NThiYjhlYWU5ZGE0YWE4OTFiYTY2YWI1NmMwYWIyZQ==.jpeg