自《上海公報》發表50年以來,中美關係已成為世界最重要的雙邊關係之一,同時也成為塑造21世紀世界格局的核心因素。習近平主席與拜登總統先後以電話和視頻通話形式進行了四次會晤,就中美關係和重大國際及地區問題等進行了戰略性溝通和深入交流,體現了雙方對中美關係該如何發展並造福於世界這一世紀之“問”的高度重視和對世紀之“答”的深刻思考。筆者對中美關係未來的基本判斷是,中美兩國不會走向“新冷戰”。在有效管控雙方分歧的前提下,中美兩國可以通過尋找更多的利益交匯點,為實現合作共贏奠定堅實基礎。

文|天津 李強

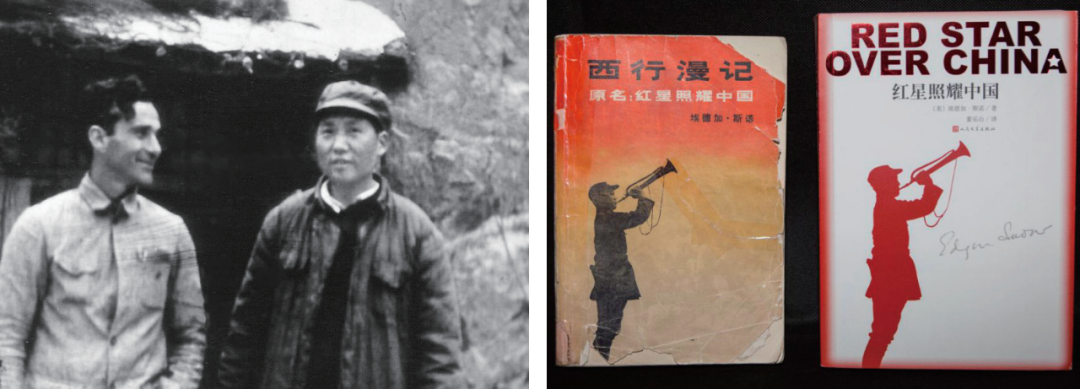

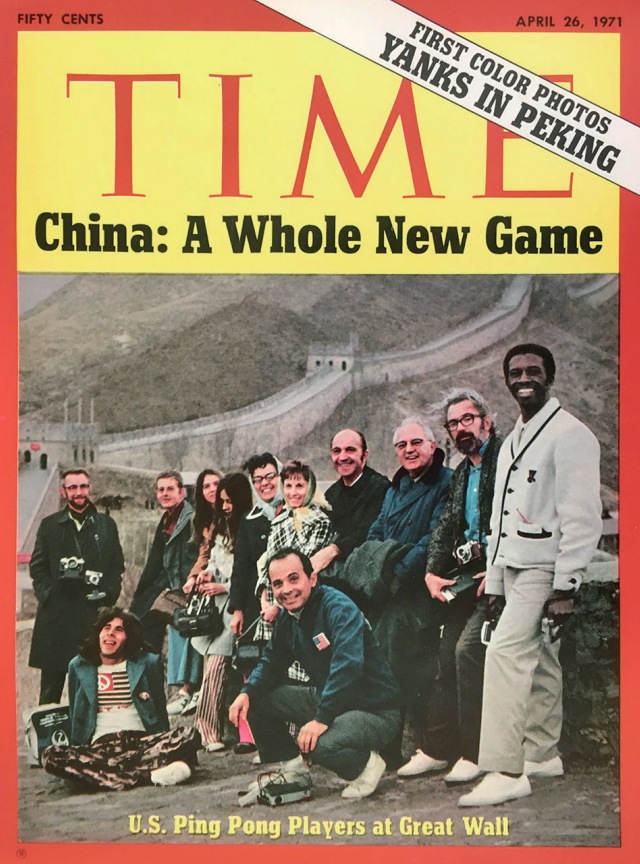

50年前,中美兩國領導人以非凡氣魄與遠見卓識發表了《上海公報》,開啟了中美關係正常化進程,也開啟了當代國際關係新的篇章。50年來,《上海公報》確定的原則及精神不僅為中美關係及各自發展奠定了堅實基礎,而且為維護世界和平與推動全球發展作出了重大貢獻。50年後,中美關係已成為世界最重要的雙邊關係之一,同時也成為塑造21世紀世界格局的核心因素。與50年前相比,中美關係面臨的國際背景更加複雜,也更加嚴峻。百年未有之大變局下,新冠肺炎疫情肆虐、全球經濟復甦乏力、氣候變化嚴峻、俄烏衝突持續等一系列重大問題,不僅挑戰和平與發展的時代主題,而且威脅世界和平與安寧。對處於這樣嚴峻的歷史關口的中美兩國而言,中美關係該如何發展並造福於世界,不應該只是世紀之“問”,還必須有世紀之“答”。

2021年2月11日和9月10日,2021年11月16日和2022年3月18日,習近平主席與拜登總統分別以電話和視頻通話形式,就中美關係和重大國際及地區問題等進行了戰略性溝通和深入交流,體現了雙方對世紀之“問”的高度重視和對世紀之“答”的深刻思考。從安克雷奇,到天津、蘇黎世,再到羅馬,中美高層戰略對話落實兩國元首通話和會晤精神,儘管有激烈交鋒,但避免中美走向嚴重衝突、努力尋求推動中美關係回歸健康穩定發展的正確軌道,依然是雙方達成的高度共識。近期以來,中美雙方都舉行了一系列紀念《上海公報》發表50週年的活動,表明以《上海公報》精神引領中美關係正常發展既符合兩國利益,也是時代潮流大勢所趨。基於以上事實,我們可以對中美關係未來走向作出基本判斷:中美兩國不會走向“新冷戰”。在有效管控雙方分歧的前提下,中美兩國可以通過尋找更多的利益交匯點,為實現合作共贏奠定堅實基礎。

中美兩國元首都明確表示反對“新冷戰”

作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體,中美兩國不僅應該引領雙邊關係沿着正確的軌道向前發展,而且應該彰顯大國責任擔當,共同維護世界和平與安寧。在全球性挑戰日益嚴峻複雜的背景下,任何全球性問題的議程設置與妥善解決都離不開中美合作,踐行真正的多邊主義也離不開中美合作。在兩次“雲會晤”中,中美兩國元首都明確表示反對“新冷戰”,要把舵定向,在風浪中引領中美兩艘巨輪共同前行,不偏航、不失速,更不能碰撞。

“新冷戰”不符合中美兩國的根本利益。中美關係正常化的50年歷史表明,中美兩國在政治、經濟、文化、科技等衆多領域的深入合作都為各自發展帶來了巨大實惠,也極大地推動了國際社會的共同發展與進步。“合則兩利,鬥則俱傷”在絕大多數時間裡都是中美兩國的政治共識。遺憾的是,面對中國在國際舞台上的作用不斷增強的客觀事實,美國上屆政府重燃冷戰思維,把中國定義為“戰略競爭對手”,固守“零和博弈”,炮製“修昔底德陷阱”“金德爾伯格陷阱”等邏輯陷阱,單方面發起“貿易戰”“科技戰”“金融戰”等,企圖阻遏中國發展。更有甚者,美國政府的少數人在涉台、涉疆、涉藏、涉港等問題上罔顧事實,在國際上黑化中國形象,導致中美兩國此前構建“不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏”的新型大國關係而累積的戰略互信惡化成嚴重的戰略互疑。面對中美關係當前的巨大困難,拜登總統在兩次“雲會晤”中均明確表示,美國不尋求同中國打“新冷戰”,不尋求改變中國體制,不尋求通過強化同盟關係反對中國,不支持“台獨”,無意同中國發生衝突。

“新冷戰”會給世界和平與發展帶來沉重災難。持續近半個世紀的冷戰已成為全人類的夢魘。自冷戰結束以來,國際關係民主化趨勢不斷加強,全球治理進程不斷深化,各國相互依賴程度不斷加深,國際社會團結合作共同應對全球性危機不斷取得進展,和平與發展比以往任何時候都更深入人心,“你中有我,我中有你”的地球村已經基本形成。中國倡導的人類命運共同體理念和“共商共建共享”全球治理觀已逐漸為國際社會普遍接受。如果中美之間爆發“新冷戰”,就意味着以意識形態劃線,以政治敵視、軍事對峙、經濟割裂為核心特徵的全面對抗將重新降臨,現有國際體系將面臨巨大衝擊。這樣的結果不僅違背世界各國的政治意願,更可能會葬送之前全球化來之不易的成果。對於“新冷戰”的嚴重後果,美國前國務卿基辛格曾警告,“世界將會滑向一場比第一次世界大戰更嚴重的災難,因為現在的技術比當時的技術更難以控制。”

中美須積極管控分歧避免戰略互疑和誤判

在今年3月18日“雲會晤”時,習近平主席強調,中美過去和現在都有分歧,將來還會有分歧。關鍵是管控好分歧。一個穩定發展的中美關係,對雙方都是有利的。拜登總統則表示,美方願同中方坦誠對話,加強合作,堅持一個中國政策,有效管控好競爭和分歧,推動美中關係穩定發展。

中美之間存在分歧是無需回避的客觀事實。由於政治制度、發展道路、歷史文化、發展階段等存在明顯差異,中美兩國之間存在分歧是正常的,但這並不影響雙方在重大問題上形成基本共識。正如1972年《上海公報》所展示的,中美既明確保留了雙方的不同意見,更突出了秉持“求同存異”精神所達成的重要共識,從而開啟了中美關係正常化的進程。歷史證明,儘管中美在多方面存在分歧,但依然可以實現和平共處與共同發展。任何國家都有權選擇自己的政治體制與發展道路,這是國家主權內涵的根本體現。世界不存在統一的發展模式,只要適合本國國情,有利於推動世界和平與發展,就應該被看作是合理選擇。世界恰恰因為多樣化而精彩紛呈,所以才需要文明交流互鑑,才需要“共商共建共享”的多邊主義全球治理觀。任何國家都無權將自己的價值觀和發展模式強加於其他國家,更不能對一國主權範圍內的事情指手畫腳和橫加幹涉。中美關係的歷史表明,正是因為兩國能正視彼此差異並積極尋求對話合作,才能不斷推進兩國的共同發展。太平洋足夠大,地球也足夠大,容得下中美兩國各自的發展,這才應該是中美兩國的共處之道。

中美兩國必須有效管控彼此之間的分歧。近年來,由於中國國際地位不斷提升,美國政府開始擔心中國挑戰其主導的所謂“西方自由秩序”,於是在中國內政包括涉台、涉疆、涉藏、涉港等問題上製造麻煩,甚至有一些人公開向“台獨”勢力發出錯誤信號;在國際上拉攏一些國家抵制中國倡導的“一帶一路”建設,甚至將其與“馬歇爾計劃”和“門羅主義”相提並論。對此,中國政府多次強調,各國應在和平共處五項原則基礎上處理相互關係,無權對他國內政問題進行阻撓干涉。同時,中國政府強調,中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中美兩國應該有足夠寬廣的胸襟和足夠沉著的戰略定力,保持及時有效的溝通,管控好分歧,將負面影響降至最低限度,避免產生戰略互疑甚至是戰略誤判。以當前的俄烏衝突為例,中國堅持根據事情本身的是非曲直自主作出判斷,堅持通過對話談判的方式和平解決爭端。而美國一邊制裁俄羅斯,一邊向烏克蘭提供軍事援助。這種“拉偏架”的做法不僅火上澆油,無益於解決問題,而且最終只能讓老百姓受罪,甚至會導致全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈、供應鏈等陷入嚴重危機。因此,中美應該在有分歧爭議的重大問題上本着相互尊重的精神,積極管控分歧並尋求合作途徑解決問題,避免加重戰略互疑和產生戰略誤判。

中美之間能找到更多的利益交匯點

存在共同利益是國家合作得以產生的必要前提。中美關係50年歷程表明,正是共同利益的驅動才使兩國關係走向正常化並不斷向前發展。尋找更多的利益交匯點,不僅能弱化中美之間分歧的不利影響,而且能強化中美合作的意願和動力,從而使中美關係走上正確軌道。

中美之間擁有廣泛的共同利益。中美同為現有國際秩序的受益者和維護者,基於這一共識,中美兩國在現有國際秩序的大框架下,就有可能找到更多的利益交匯點,以共同利益推動中美關係健康穩定發展。和平與發展仍然是世界主題,應對任何對其構成威脅的全球熱點問題都構成中美兩國的共同利益。作為最重要的雙邊關係之一,中美關係已成為當代國際關係健康發展的壓艙石和穩定器。中美合作也許不是萬能的,但沒有中美合作是萬萬不能的。這一點在全球氣候治理領域表現得尤為明顯。如果沒有中美兩國的攜手推動,人類就無法達成歷史上第一份全球減排協議——《巴黎協定》。在2021年的格拉斯哥氣候大會上,當氣候談判陷入僵局時,《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》的發佈,既彰顯了中美兩國負責任的大國擔當,也提振了全球應對氣候變化的信心。正因為廣泛的共同利益存在,中美之間摒棄“零和博弈”思維而努力實現雙贏才得以成為可能。自中美關係正常化以來,兩國的共同利益從最初的安全領域逐漸拓展到多個領域,合作的深度和廣度達到了高度交融的程度。

中美應在國際合作中發揮大國引領作用。全球性問題需要國際社會的普遍參與和團結合作。從抗擊新冠肺炎到應對氣候變化,再到拉動全球經濟復甦,單靠一個國家或幾個國家的力量根本無法解決。秉持人類命運共同體理念和“共商共建共享”全球治理觀,凝聚全人類共識,匯聚國際社會合力,才是應對全球性危機的根本路徑。當前全球治理深陷“治理赤字、信任赤字、和平赤字、發展赤字”困境,只有大國承擔起應盡的國際責任,積極發揮引領示範作用,才能推動全球治理進程繼續前行。作為世界主要大國,中美兩國應在相互尊重的基礎上和平共處,以合作共贏的雙邊關係推動踐行真正的多邊主義,維護全人類的共同利益,實現和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。50年前《上海公報》承諾,“雙方同意,將通過不同渠道保持接觸。雙方相信,兩國關係正常化不僅符合中美兩國人民的利益,而且會對緩和亞洲及世界緊張局勢作出貢獻”。50年後,中美兩國應該擁有更多智慧和更強信心引領中美關係沿着正確軌道向前發展,為維護世界和平與安寧而作出努力。

結語

卻顧所來徑,蒼蒼橫翠微。中美關係風風雨雨50年,既有高光時刻,也有至暗時分。基辛格曾感嘆,中美關係再也回不去了。中國已不是當年的中國,美國也不是當年的美國,所以中美關係完全沒有必要回到過去。現在中美兩國需要做的,就是從歷史中汲取智慧,在現實中擴大共識,在未來裡強化合作,以《上海公報》精神重塑中美關係並引領其健康穩定發展。

(作者係天津外國語大學國際關係學院院長、教授)

本文發表於《紫荊》雜誌2022年4月號

掃描二維碼分享到手機