王賡武教授是在國際上享有盛譽的歷史學者、漢學家、教育家。 2020年,九十歲高齡的他成為“唐獎.漢學獎”、新加坡“特殊功勳”得主。他的學術生涯跨越三大洲,曾於1986至1995年擔任香港大學校長十年之久。凡欲親炙王賡武教授豐盛的精神世界者,可閱讀他的自傳新作《家園何處是》《心安即是家》。這兩部著作中有三個意象尤其奪目:一是鄉愁,追問家園何處是?何日能踏上返鄉之路!二是史唱,倡導從外部世界看千年中國,以研究中國歷史為終身職志。三是詩意,無論身在何處,心安即是家!通讀著作,神交意會,不難理解為什麼中國會成為他心中恆久的鄉愁,為什麼他要以研究中國歷史為畢生的學術追求,為什麼他能在不同體制社會自由切換。

文|香港 陳恆

最美鄉愁的詠嘆者

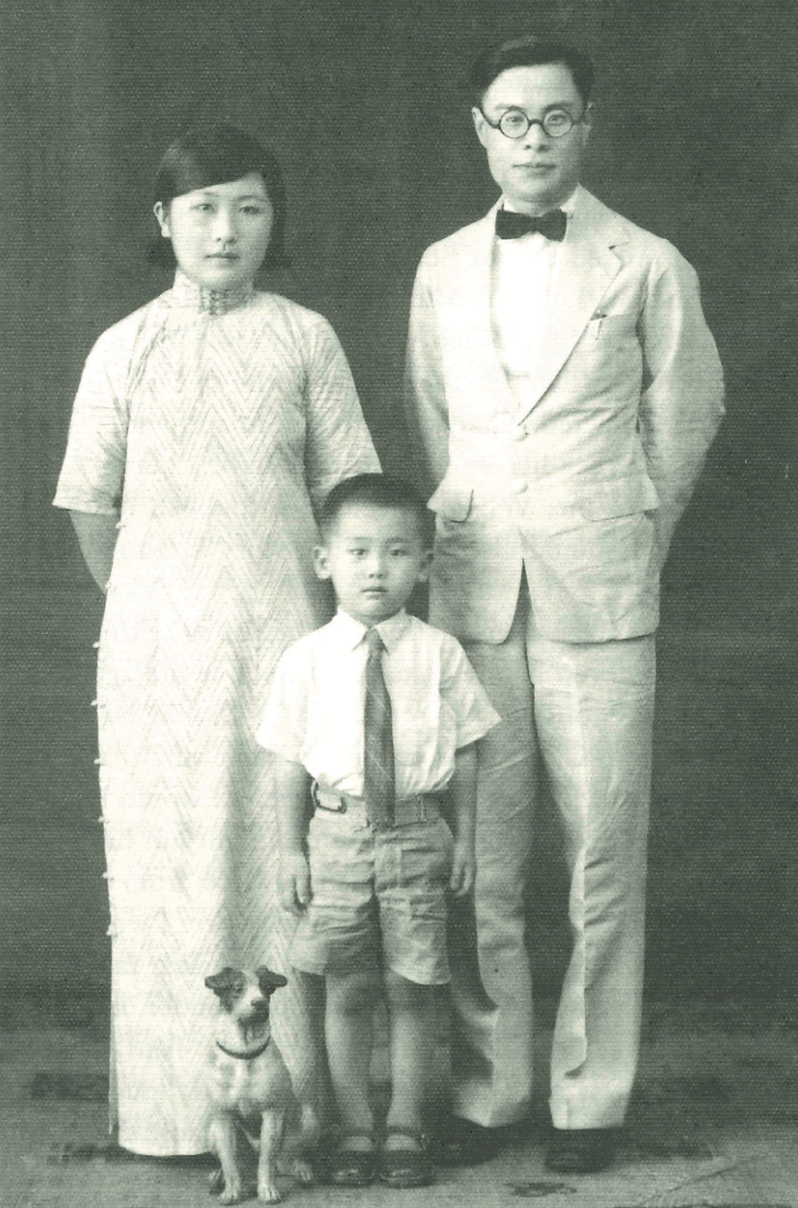

1930年10月,王賡武出生在荷屬東印度(今印尼)泗水。他一歲起就跟隨家人準備隨時踏上返鄉之路,但在十五年裡因一次次戰亂,粉碎了回家的夢。他說,“我的故事真正的起點,是我們一家三口試圖返回故鄉中國,但最後只走到了怡保(今馬來西亞霹靂州首府——編者註),抵達英屬馬來亞”“往後的十五年間,還有一次次的嘗試以及一次次的失敗,等待前往中國及重返馬來亞,這兩者形塑了我的人生”。王賡武從小受的是中國教育,但除了1948年間的九個月,他並未在中國生活過,卻始終認為自己是中國人,中國是他心中恆久的鄉愁。

王賡武的故事要從父母親開始。其父王宓文1903年出生於江蘇泰州,13歲就進新式學校,1925年畢業於國立東南大學,主修教育和英國文學,1926年起在馬六甲、新加坡、泗水、怡保擔任視學官。其母丁儼1905年出生於江蘇東台望族丁家,昔日的丁公館有著數重庭院的大宅,每天由鑼鐘召喚,超過百口人聚集用餐。王賡武回憶說,“父母親都熱愛中國”“而就我記憶所及,他們一直夢想回到家鄉”。幼小的王賡武曾問起母親為什麽他不像其他朋友一樣有兄弟姐妹,母親回答說,因為他們希望時機來臨時能有餘裕踏上歸鄉之旅,回到中國。 “我知道中國是我們的家鄉,父母總是掛在嘴邊的話題是希望返鄉之路的綠燈早些亮起。”母親在王賡武五歲時就開始講家族及故鄉的故事,為的是讓他對家族有了解,也為返回中國作準備。 “我在怡保沒有近親,這些故事把我小小的三口之家,放進家族的結構裡,我的心靈世界因此住滿血親”“我不久便了解,她在教育我認識自己的身份,來自深深紮根於傳統的中國的家族。”

王賡武自小跟隨家人輾轉遷徙,一家三口歷盡人世艱辛,也曾幾度模糊了國民身份。 1941年12月,他與父母一同逃離怡保,在伐木場和橡膠園避難三周。 1942年新年前後,又從伐木場搬到石灰岩洞穴裡住了兩周。 “這標誌著我長年半遊牧生涯的濫觴,實質是無家可歸。”日本佔領馬來亞,12歲的王賡武曾代父親執勤站崗、出任家庭教師,15歲時還通過短波收音機秘密收聽英文電台,了解戰爭進展。 1948年,王賡武幸運地考取南京的國立中央大學,就讀外文系,希望在戰後中國做個有用之材。在南京度過19個月後,他得以重回中國大家族。但因國共內戰爆發,1948年冬他重回馬來亞,又為了能順利在馬來亞升讀大學,1949年9月他入籍馬來亞。他說,“19歲生日的前一天,我取得了兩個新的身份,一個是後殖民地時期的大學生,另一個是馬來亞聯合邦的公民。”但在隨後二十年生涯中,王賡武一直在思索如何讓馬來亞成為他的國家。但從抵達馬來亞大學校園的第一天起,他就發現自己對這個國家毫無所知,忘不了他不是在本地出生。建立國民身份認同,並非加入國籍就能辦得到。 1977年,儘管他又成為澳大利亞公民,也並未能認同其國民身份。他說,“我在澳大利亞生活了18年,對那個國家很有感情。但我不認為自己是澳大利亞人,不管是我對他們的認識還是他們對我的認識都還很膚淺”“回顧往事,50多年前,我們離開吉隆坡前往堪培拉。我們總是被問起,我們認為自己的家在哪裡,但永遠無法確定。”他說,“回到當年,唯一可以肯定的是中國是我的家,因為那是父母的故鄉。”

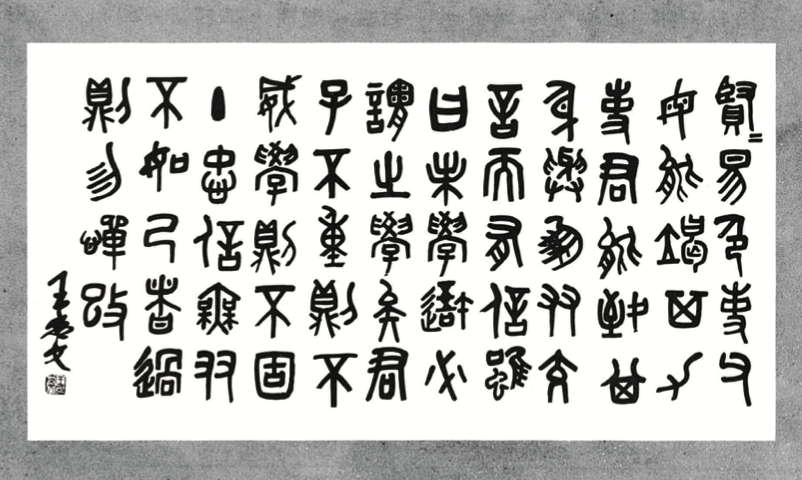

王賡武的家族奉儒家思想為圭臬,儒家思想成為他身上最鮮明的印記,也是精神家園所在。這得益於他父親堅決地要求他一開始就學習中國古典文學和儒學思想。他父親認為,只要能把中華傳統文化的核心傳授給兒子,就無需擔心他會走偏,而必定會令兒子成為堂堂正正的中國人。父親教他讀古文,為他注入了強大的儒家思想與中華傳統文化基因,也幫助他找到自己的生活方式。王賡武至今深信,家庭價值是恢復中華文化固有特色的關鍵一環,眾人的努力會源源不絕地推動中華傳統家庭價值和中華文化的復興。

中國歷史的鍾情者

王賡武在大學本科時,修讀文學、經濟學和歷史學。當時他覺得如果窮畢生之力鑽研歐洲文明,相信自己可以做到,但要補的課太多;如果專攻經濟學可以使他成為有用的公民,但他對政治和社會變遷的興趣遠大於分析經濟現像或經濟政策。他將自己鍾情歷史歸結為兩個原因:一是自己喜歡歷史,二是在認識新馬來亞環境時學到的經驗。他認為,歷史是一個通向寬廣視野的窗口,與現實有關的所有過去的事物都包括在內。他說,“我認識的人來自不同地方、具有不同背景,這使我確信,研究歷史可以不受限制地探討人類在時間長河中的發展情況。”而父親教導的文章無疑也激起他對中國歷史的好奇,使他去探索中國二千多年前的歷史。他大學時歷史系帕金森教授(帕金森定律的提出者)曾說,“傑出的領導人可以塑造思想和製度,從而改變歷史進程。”帕金森教授對他研究歷史起了重要的助推作用,也開啟了他從事歷史學學術生涯的起點。

王賡武青年時即確立將研究中國歷史作為終生職志。在馬來亞大學提交歷史學榮譽論文中,他研究了包括中國明朝與東南亞的關係以及東南亞地區華人的歷史。 1953年,他受聘為馬來亞大學歷史系助教,並開始研讀碩士學位。他希望研究中國歷史,也想主要依靠中國的史料來源,於是開始搜尋具有豐富中國來源資料的近古史題目。大學時為查閱文獻,還專門來香港訪問。香港之旅讓他再次進入了中國人的生活,也對他的中國歷史研究產生長期影響。他在香港見到了史學家錢穆,錢穆先生熱心鼓勵他從外面的角度研究中國歷史。 “這是我第一次看到一個傳統的歷史學者如何應對現代西方學術界。”1956年9月,26歲的他成為唯一參加在法國巴黎舉行的青年漢學家會議的華裔研究生,與來自中國內地的翦伯贊和香港的饒宗頤等學術大師一同討論歷史議題。

王賡武在碩士論文中,撰寫了大約兩千年前中國在南海與日俱增的貿易利益那段歷史。拿到碩士學位後,帕金森教授覺得他是個可造之材,便推薦他到倫敦大學亞非學院讀博士,研究東南亞和中國歷史。攻讀博士學位時,他決心繼續研究中國的斷代史中分裂最嚴重的五代十國,“我知道中國從870年到970年代分裂的嚴重程度,這種分裂與二十世紀初的情況十分相似。中國人民的教訓是,分裂是悲劇,統一是每個人應該努力實現和維護的理想。順著這條思路,我決定如果不能研究二十世紀的軍閥,就研究十世紀的軍閥。” 王賡武博士畢業後回到了馬來亞大學,1963年不滿33歲的他就被任命為歷史學講座教授。在馬來亞大學,他還應邀做了一系列關於南洋華人歷史的講演,關注數百萬選擇成為新國家公民的華人的命運,因此出版了《南洋華人簡史》。這也成為王賡武研究的另外一個範疇,奠定了他在華人華僑史研究領域的地位。

1965年8月,新加坡脫離馬來亞獨立建國,王賡武覺得必須對未來工作方向做出選擇——應該優先研究中國,還是應該學習更多馬來西亞和東南亞的歷史。 1968年,他在韓國訪問時,看到中華傳統文化在韓國得到保護,在當時的中國卻遭受破壞,這促使他下定決心研究中國歷史。於是他轉輾到澳大利亞國立大學擔任研究中國歷史的教授,做一名純粹的歷史學者。

王賡武研究歷史學,恪守獨立之思想,自由之人格。他不喜歡基於種族的政治,認為種族主義的權力分享不利於國家建設。他就此放棄了公職生涯,離開政治,用畢生的精力去尋求更大的學術自由,在自己選擇的領域成為備受尊崇的學者。

詩意生活的棲居者

王賡武的詩意生活,一半源於他青年時代喜歡詩歌。年輕時他被學長稱為詩壇新秀,20歲就出版了個人詩集《脈動》,當時報紙報道這是“新加坡出版的第一本詩集”。他的成長經歷和學術造詣,造就了他能在東西文化場域自由切換,成為詩意生活的棲居者。

王賡武的父親學過美國教育家杜威的現代教育理論,並遵從其教導,倡導多給孩子一些空間,讓孩子自己去探索學習。父親選擇送他去上英文學校,也親自教兒子中國古文。對於少年的王賡武,一邊是中國文化傳統為他提供滋養,另一邊是英國文學為他開啟想像世界;一邊是多層面深不可擋的中華文化魅力,另一邊是多元社會的強大牽引力,因此他學會了在兩個以上的世界之間靈活移動。王賡武說,“只要能閱讀,能動腦思考,再多變的處境我都能適應。”他發現自己擁有能夠穿梭各界的技能,多年來足跡遍布中國、印尼、馬來西亞、新加坡、英國、美國、澳大利亞、香港等國家和地區,“感到沒有東西能擋住我認識萬物的道路。”

王賡武的豐富生活情趣,另一半則來自歷久彌新的愛情和家庭生活。他從小就知道愛與時間、家庭、自由有著密不可分的關係。在家庭生活中,父母送給了他此生最珍貴的財富——學習的動力。但真正讓他感受到愛與被愛,則是從認識一生摯愛——夫人林娉婷女士才真正開始的。二人於1951年初相識,1955年底結婚。 “我不久就認為,認識娉婷將會改變我的一生。認識她之後使我更多思考自己的人生前途。我喜歡的生活是學習和教書,娉婷也鼓勵我向學術界發展。”每逢提及夫人對他的影響,王賡武總是毫不猶豫地告訴別人,他曾經愛過,也被人愛過。他說,“我現在知道,在新加坡的大學裡認識聘婷,為我開展了一段漫長的旅程,把一個文學裡的陳腔濫調變成了我歷久彌新的個人經歷。”“她總是實事求是地看待我的生活,既給我鼓勵,又督促我做得更好。現在回顧,這正是那種說不清的愛的最佳基礎。”

2022年伊始,王賡武教授新作《心安即是家》便獲得年度“香港書獎”,《家園何處是》也列入“讀者最喜愛的作品”。透過這兩部著作,“ 90後”的王賡武教授以坐看雲起的平靜心境,回顧人生奮鬥足跡,筆端下呈現的一幕幕場景,既再現了上一個百年大變局中的變幻風雲,又展示了個人與家庭奮進自強的意志品格,文字靜穆而溫情。這一家兩代人輾轉遷徙、歷盡艱辛、樂觀向上的故事,飽含生活智慧,帶給人們無盡的啟迪。香港中文大學出版社的編輯曾說,在編校過程中曾因感動而幾度落淚。 《鄧小平時代》的作者傅高義先生認為這兩部著作“動人、親切而又謙遜”,稱讚王賡武教授在“他所生活過的馬來西亞、英國、香港和新加坡都將他視為自己的一分子,期待他‘返鄉’。”

(作者係中央政府駐港機構研究員)

本文發表於《紫荊》雜誌2022年4月號

掃描二維碼分享到手機