最新研究指出,Omicron變種病毒有機會入侵腸道,引起其他「長新冠」(新冠後遺症)的徵狀。

根據英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」(ZOE COVID Symptom Study)收集的疫情追蹤數據顯示,自Omicron爆發以來,不少患者會出現腹瀉或腸胃不適等症狀。負責相關研究的倫敦國王學院遺傳流行病學教授斯佩克特(Tim Spector)表示,病毒從患者口腔或鼻腔入侵後,不但會影響呼吸系統及肺部,亦會試圖傳播到身體的不同部位,有機會破壞正常的腸道功能,目前已有新冠康復者被發現腸道中有病毒長時間殘留的蹤跡。

斯佩克特補充,變異株Omicron引發的症狀跟早前典型的咳嗽、發燒、味覺異常不同,有部分患者會因病毒入侵腸道,引起噁心、腹瀉、嘔吐、腹痛、胃灼熱及腹脹等六種症狀。

新冠病毒入侵腸道或影響快測結果

如果病毒是從口腔或鼻腔入侵身體,快測結果會呈陽性。不過,斯佩克特表示當病毒除了會影響影響呼吸系統及肺部外,更試圖傳播到身體的不同部位,病毒甚至會進入腸道。早前,有新冠康復者患者被發現腸道中有病毒長時間殘留的蹤跡,反映病毒會攻擊人體腸道。斯佩克特指出,如果病毒是入侵腸道,而非呼吸道,鼻咽拭子檢測或未能得出陽性結果,因而出現遺漏染疫個案。

而早前香港中文大學醫學院的一項研究亦表明,新冠肺炎患者的腸道細菌失衡與出現「長新冠」的風險息息相關,有關研究結果在權威醫學期刊《Gut》發表。

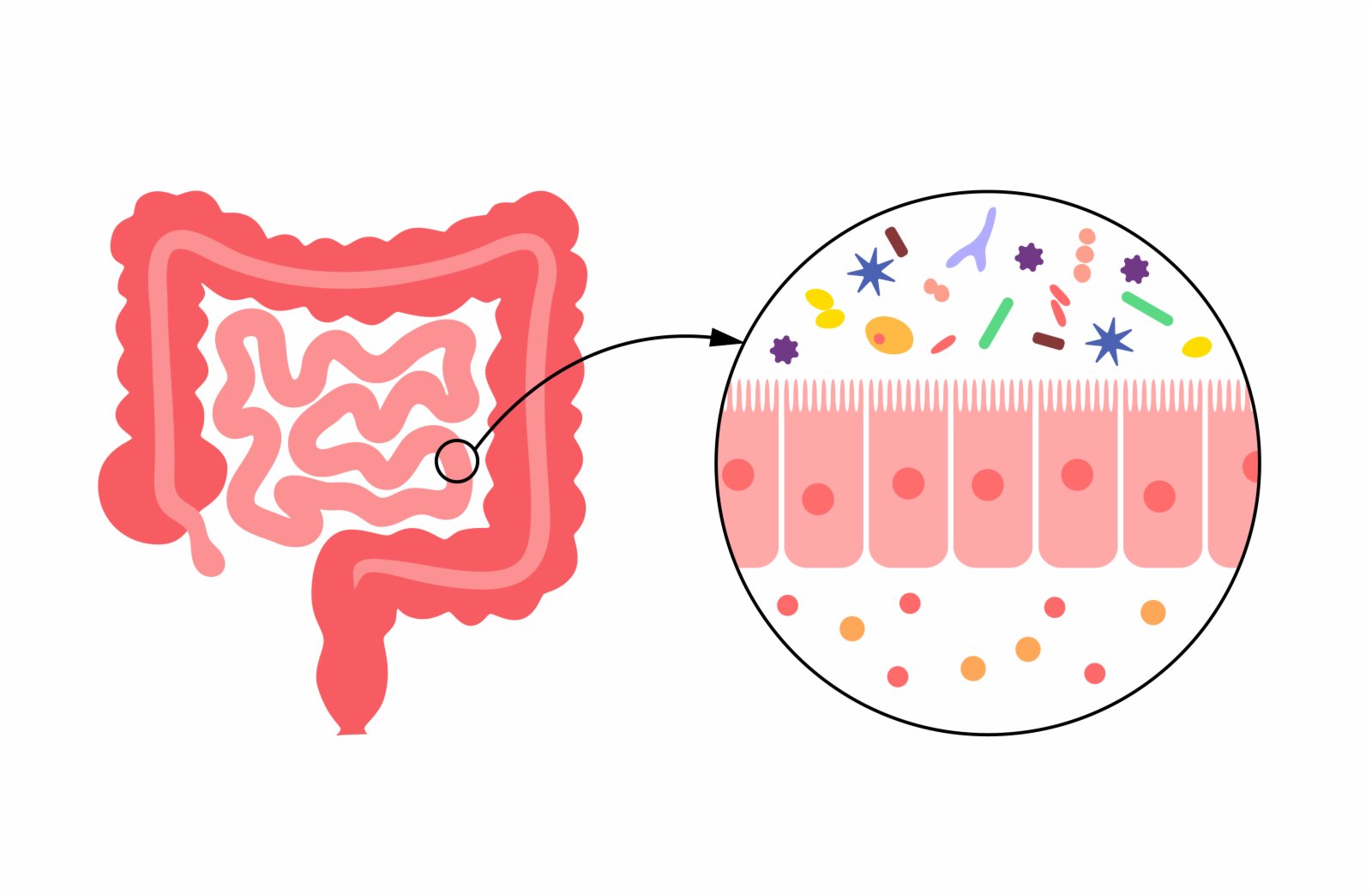

中大研究團隊發現,「長新冠」患者在年齡、性別,其他疾病,使用抗生素或抗病毒藥物,以及感染新冠肺炎的嚴重程度等各方面,均與沒有出現後遺症的康復者無異,但「長新冠」患者腸道內的「好菌」明顯較少,「惡菌」則較多,因此會出現持續咳嗽和氣促的呼吸系統症狀;而某些「惡菌」則會引致疲倦、失眠、記憶力差和失去味覺等腦神經系統問題。相反,沒有後遺症人士的腸道微生態則較豐富及多樣化,與從未染疫人士的相似。團隊因此推測腸道微生態失衡是導致「長新冠」的主因。

人體最大的免疫器官就是腸道,掌管着人體70-80%的免疫細胞,而腸道菌亦主宰我們全身健康,與身體各個器官、重要機能關係密切。倘若腸道微生態失衡,便會削弱身體的防禦力,令人容易染病,或使病情較嚴重。由此可見,不論對新冠肺炎康復者抑或一般人而言,腸道健康尤關重要。平日裏補充足夠水分,減少進食紅肉及精製食物,多吃五色蔬果、豆類和全穀類等高纖維質食物,皆能增加腸胃蠕動,有助改善體內腸道菌群。