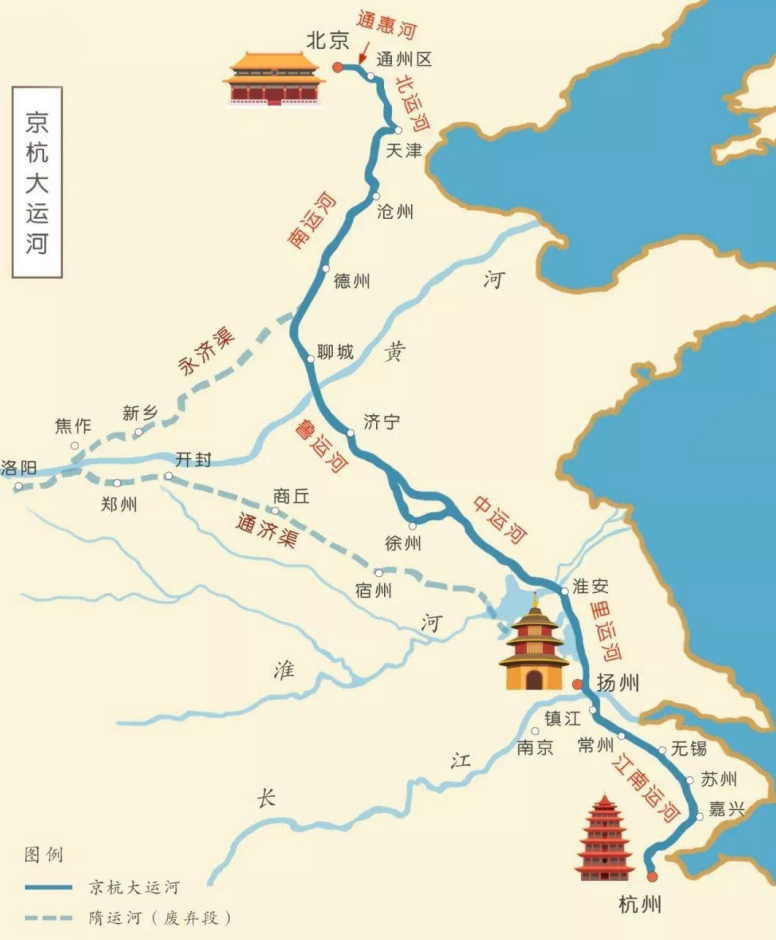

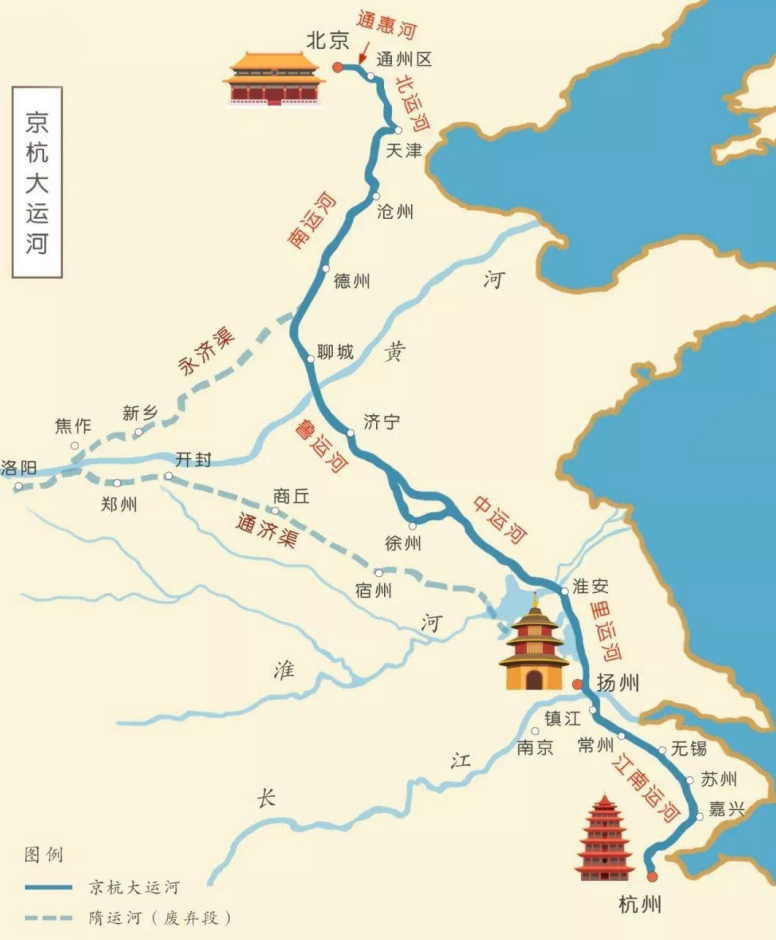

京杭大運河南起余杭(今杭州),北到涿郡(今北京),是世界上跨度最大、里程最長、使用時間最久的人工運河,堪稱“活著的文化遺產走廊”。大運河歷史上是貫通中國南北的大動脈,皇帝乘船巡視,民眾靠河謀生,河岸景點密布,極大促進了中國南北經濟文化發展與交流。4月28日,京杭大運河迎來一個世紀以來首次全線通水。古運現新貌,千年文脈奔流不息,譜寫出運河故事的嶄新篇章。

文|香港 張瑞威

“黃河是敗家子,運糧河是養家的聚寶盆。”據說這曾是民間流行的諺語。黃河是天然河流,數千年來孕育著中國的文化,卻又出現過無數次的氾濫。京杭大運河則是明清兩朝開鑿的人工河流,承載著當年的大一統盛世。

隋朝是中國第一個

大規模興建運河的王朝

中國政治分久必合,但在缺乏現代科技的古代,要管理一個龐大的帝國談何容易。於是,隋朝皇帝將超過十萬的軍隊常駐位於關中地區的首都大興(今西安),君主明白,只要京師穩定,帝國便有重心,也可以隨時調遣可靠的軍隊處理地方的叛亂。問題是,這居住在京畿一帶的軍人、官員和皇族的糧食從何而來?大興位處陝西,本地糧食生產絕不可能解決這個問題。

隋朝政府想到一個辦法,就是利用人工河流把大興與農業富饒的江南連接起來,那麼便可將從江南徵收得來的穀物源源不絕地輸送到首都,這亦是歷史學者所說的“以東南財富,養西北甲兵”的由來。這種從地方運輸到中央的糧食,被稱為“漕糧”。

不過,開鑿運河是龐大工程,除了挖掘河道,還要建築引水道,把天然河道的水引入運河。由於工程浩大,隋朝政府只能一段一段興建,由開國君主隋文帝開始,到第二任君主隋煬帝才完成。這條從余杭(今杭州)到大興的運河,貫穿了長江和淮河,到達了黃河南岸的洛陽和大興。運河建成後,隋煬帝非常高興,據說他曾三次乘坐龍船,從大興出遊至江都(今揚州)。隋煬帝也利用運河,運輸軍隊和物資去支持他的戰爭。公元608年(大業四年),他為了遠征高麗,建築了往北伸展的永濟渠,穿越了黃河,到達北方的涿郡。

隋朝是中國第一個大規模興建運河的王朝。雖然隋煬帝常被後人批評勞民傷財,甚至認為那是促成隋朝速亡的原因,但他卻向後世君主示範了如何利用運河作為維持大一統政權的工具。

元朝改借近海海運由南至北運送漕糧

1279年(祥興二年),蒙古人滅南宋,以大都(今北京)作為首都,北京首次成為統一中國的政治中心。忽必烈這個蒙古君主雖來自遊牧民族,但定都北京,同樣要解決龐大駐軍的糧食問題。

開鑿運河太勞民傷財了,忽必烈決定利用海洋將江南糧食運送到北京。這在當時是一個大膽的嘗試,須知道,中國沿海的近岸捕魚可能在史前時代已經開始,但是南北兩地的長程沿海船運在元初仍是絕無僅有的。1282年(至元十九年),元朝政府找來了朱清和張瑄試辦海運。朱張二人曾是活躍於江浙沿海的海盜首領,宋末時歸降元朝。顯然元朝政府是希望利用二人的豐富航海經驗來找出北運漕糧的最快捷航路。當年八月,朱清和張瑄進行了首次試航,利用平底沙船六十艘,共裝載著46,000擔白米,自太倉州的劉家港出發,沿岸摸索北進。但這首次的由南至北航行並不順利。特別是當船隊到達山東半島時,正值寒冬,海面結冰,船隻受阻,直至春天到臨,船隊才能繼續航行。1283年(至元二十年)三月,船隊終於駛達天津海面,但又發現天津內河過於淺窄,船隊只好在天津卸下漕糧,倉促南歸。這次北航共花了約七個月的時間,經過這一次的試航,江南的水手們掌握了北中國水路的風向和地形。自此,海運成為元代漕運的主流,終元一朝,每年都有超過三百萬擔來自江浙的漕糧經過海道運到首都北京。

明朝打通運河

奠定中國南北主要交通路線

在1368年(洪武元年)建立明朝的朱元璋,把首都建立在應天府(今南京)內。雖然他要大費周章去營建南京城,卻避開了修築運河的辛勞。南京位於長江下游,定都南京,無疑是將政治中心和經濟中心合二為一。

明清大運河的開始,是來自明太祖死後的靖難之變。1398年(洪武三十一年),71歲的朱元璋駕崩,翌年,太孫朱允炆繼位,改元建文。建文帝即位的時候,所面臨的政治問題是負責鎮守北方的諸位皇叔的潛在威脅,建文帝為鞏固政權,下令削藩,因而激發了鎮守北平的燕王朱棣的謀反,朱棣打著“清君側、靖國難”的口號,率部隊南下,1402年(建文四年)攻入南京,建文帝不知所終,史稱“靖難之變”。

靖難之變的結果,是駐守北平的燕王朱棣成為了明朝的新皇帝。他先將首都由南京遷到北平,並將北平府改名順天府,建立了北京城。又多次以邊境不靖為由,向朝臣表示須巡幸北境。1406年(永樂四年),朝廷命令徵調北方各省的民夫,前往北平,在前元的大都附近,修建與南京同一規格的北京宮殿,以備皇帝將來巡幸時作為居住之所。1409年(永樂七年),永樂皇帝朱棣第一次北巡,他車駕至北京新建的宮殿內接見朝臣,同年返回南京。1413年(永樂十一年),永樂皇帝進行第二次北巡,這次在北京住了三年,直到1416年(永樂十四年)才回南京,遷都的意圖已經非常明顯。永樂皇帝遲遲不遷都,原因除了要重修元朝留下來的宮殿,更加重要的是要興建一條由杭州至北京的南北大運河。

永樂皇帝是繼隋煬帝之後,再次大修運河以改善首都對外交通的君主。他放棄了元朝海運漕糧的辦法,日本歷史學家星斌夫懷疑此舉是避免漕運受到當時沿海海盜的襲擊。此說不無道理,從行政的角度來看,監管一條運河,總比監管一望無際的海洋來得容易。不過,修築運河,並引水灌注,政府所花的成本卻遠比海上運輸高。

永樂年間的運河興建工程大概可以分為三個部分。第一是儘量利用現有河道,於是由西往東流的黃河成為了中段重要的河道。第二是在山東修建運河,當時負責工程的官員是工部尚書宋禮,他徵集民夫30萬人,在徐州(黃河)與北方的臨清之間挖了一條深一丈三尺、底寬三丈二尺的人工河道,命名“會通河”。工程在1412年(永樂十年)左右完成。第三是在淮安修建清江浦運河。1415年(永樂十三年),永樂皇帝命平江伯陳瑄往湖廣(湖南湖北)、江西等處造舟三千艘,試載三百萬擔大米,由長江運輸到北京。不過,陳瑄很快便發現當船隻到達淮安後,要走一小段旱路,才可到達黃河。當時的做法是在此段旱路橫放樹幹,再利用人力和畜力將漕船拉到黃河。顯然,這個運輸方法不單勞累,而且緩慢。陳瑄為改善這段的運輸,命人建清江浦運河,以代替這段旱路。

當會通河和清江浦修成後,運漕糧的船隊終於可以由杭州,一直向北航行,直至天津。明朝政府在天津建築許多糧倉,接收長江下游運來的大米,並安排車輛,將糧食源源不絕輸入北平。1417年(永樂十五年),永樂皇帝再度北巡,這次他索性留在北京,不再南返了。到1420年(永樂十八年),北京宮殿的修建也告完成,永樂皇帝召皇太子由南京到北京。1421年(永樂十九年)元旦,永樂皇帝正式宣布改北京為京師。

永樂皇帝此舉奠定了明清兩朝中國南北的主要交通路線。相對於陸路運輸,船運更便宜,因此便利了江南和華北的經濟和文化交流。雖然修建大運河的初衷是政治原因,但每年七千艘以上的漕船在春夏之間駛過這條大運河,商人也乘機搭載商品,這對沿岸城市的商品經濟產生巨大的效益。

清朝得益於運河造就了康雍乾盛世

永樂之後,南北大運河改善工程的主要方針就是避開黃河。當時用作運道的黃河是清口(清江浦北面終點)至徐州(會通河南面起點)約三百里的一段,那是黃河的主流。黃河從西流下,水勢極大,近徐州一帶河床有許多尖石,造成漩渦。漕船在此段黃河逆水行舟,經常有覆舟之難。於是,從明代到清代,政府一直增建運河,包括了1567年(隆慶元年)的南陽新河、1605年(萬曆三十三年)的泇河、1623年(天啟三年)的通濟新河和1686年(康熙二十五年)的中河。

經過接近三個世紀的努力,跨越五個省份的全長1,700公里南北大運河終於完成。除了清口這個黃河和運河的交接點之外,南北大運河已經大致上擺脫了黃河的影響,將南方數以百萬擔的漕糧源源不絕運送到北京,造就了清朝康雍乾盛世,以及江南的經濟繁榮。但是黃河對運河的威脅仍然存在,1855年(咸豐五年)黄河決口改道,沖毀多處大運河的堤壩,再將大量的泥沙帶入大運河,大運河這個“聚寶盆”遭到破壞。19世紀中葉以後,中國面臨嚴重內憂外患,京杭大運河這條曾經的“南北大動脈”損毀嚴重直至被廢棄,曾經承載的功能逐漸消失。近年來,大運河重新得到重視與保護。4月28日,京杭大運河全線通水,這是百年來京杭大運河首次全線貫通,多處曾斷流幾十年的河段恢復了往日生機,再次潤澤了兩岸百姓。

(作者係香港中文大學歷史系系主任、教授)

掃描二維碼分享到手機

![]()

+關註

京杭大運河南起余杭(今杭州),北到涿郡(今北京),是世界上跨度最大、里程最長、使用時間最久的人工運河,堪稱“活著的文化遺產走廊”。大運河歷史上是貫通中國南北的大動脈,皇帝乘船巡視,民眾靠河謀生,河岸景點密布,極大促進了中國南北經濟文化發展與交流。4月28日,京杭大運河迎來一個世紀以來首次全線通水。古運現新貌,千年文脈奔流不息,譜寫出運河故事的嶄新篇章。

文|香港 張瑞威

“黃河是敗家子,運糧河是養家的聚寶盆。”據說這曾是民間流行的諺語。黃河是天然河流,數千年來孕育著中國的文化,卻又出現過無數次的氾濫。京杭大運河則是明清兩朝開鑿的人工河流,承載著當年的大一統盛世。

隋朝是中國第一個

大規模興建運河的王朝

中國政治分久必合,但在缺乏現代科技的古代,要管理一個龐大的帝國談何容易。於是,隋朝皇帝將超過十萬的軍隊常駐位於關中地區的首都大興(今西安),君主明白,只要京師穩定,帝國便有重心,也可以隨時調遣可靠的軍隊處理地方的叛亂。問題是,這居住在京畿一帶的軍人、官員和皇族的糧食從何而來?大興位處陝西,本地糧食生產絕不可能解決這個問題。

隋朝政府想到一個辦法,就是利用人工河流把大興與農業富饒的江南連接起來,那麼便可將從江南徵收得來的穀物源源不絕地輸送到首都,這亦是歷史學者所說的“以東南財富,養西北甲兵”的由來。這種從地方運輸到中央的糧食,被稱為“漕糧”。

不過,開鑿運河是龐大工程,除了挖掘河道,還要建築引水道,把天然河道的水引入運河。由於工程浩大,隋朝政府只能一段一段興建,由開國君主隋文帝開始,到第二任君主隋煬帝才完成。這條從余杭(今杭州)到大興的運河,貫穿了長江和淮河,到達了黃河南岸的洛陽和大興。運河建成後,隋煬帝非常高興,據說他曾三次乘坐龍船,從大興出遊至江都(今揚州)。隋煬帝也利用運河,運輸軍隊和物資去支持他的戰爭。公元608年(大業四年),他為了遠征高麗,建築了往北伸展的永濟渠,穿越了黃河,到達北方的涿郡。

隋朝是中國第一個大規模興建運河的王朝。雖然隋煬帝常被後人批評勞民傷財,甚至認為那是促成隋朝速亡的原因,但他卻向後世君主示範了如何利用運河作為維持大一統政權的工具。

元朝改借近海海運由南至北運送漕糧

1279年(祥興二年),蒙古人滅南宋,以大都(今北京)作為首都,北京首次成為統一中國的政治中心。忽必烈這個蒙古君主雖來自遊牧民族,但定都北京,同樣要解決龐大駐軍的糧食問題。

開鑿運河太勞民傷財了,忽必烈決定利用海洋將江南糧食運送到北京。這在當時是一個大膽的嘗試,須知道,中國沿海的近岸捕魚可能在史前時代已經開始,但是南北兩地的長程沿海船運在元初仍是絕無僅有的。1282年(至元十九年),元朝政府找來了朱清和張瑄試辦海運。朱張二人曾是活躍於江浙沿海的海盜首領,宋末時歸降元朝。顯然元朝政府是希望利用二人的豐富航海經驗來找出北運漕糧的最快捷航路。當年八月,朱清和張瑄進行了首次試航,利用平底沙船六十艘,共裝載著46,000擔白米,自太倉州的劉家港出發,沿岸摸索北進。但這首次的由南至北航行並不順利。特別是當船隊到達山東半島時,正值寒冬,海面結冰,船隻受阻,直至春天到臨,船隊才能繼續航行。1283年(至元二十年)三月,船隊終於駛達天津海面,但又發現天津內河過於淺窄,船隊只好在天津卸下漕糧,倉促南歸。這次北航共花了約七個月的時間,經過這一次的試航,江南的水手們掌握了北中國水路的風向和地形。自此,海運成為元代漕運的主流,終元一朝,每年都有超過三百萬擔來自江浙的漕糧經過海道運到首都北京。

明朝打通運河

奠定中國南北主要交通路線

在1368年(洪武元年)建立明朝的朱元璋,把首都建立在應天府(今南京)內。雖然他要大費周章去營建南京城,卻避開了修築運河的辛勞。南京位於長江下游,定都南京,無疑是將政治中心和經濟中心合二為一。

明清大運河的開始,是來自明太祖死後的靖難之變。1398年(洪武三十一年),71歲的朱元璋駕崩,翌年,太孫朱允炆繼位,改元建文。建文帝即位的時候,所面臨的政治問題是負責鎮守北方的諸位皇叔的潛在威脅,建文帝為鞏固政權,下令削藩,因而激發了鎮守北平的燕王朱棣的謀反,朱棣打著“清君側、靖國難”的口號,率部隊南下,1402年(建文四年)攻入南京,建文帝不知所終,史稱“靖難之變”。

靖難之變的結果,是駐守北平的燕王朱棣成為了明朝的新皇帝。他先將首都由南京遷到北平,並將北平府改名順天府,建立了北京城。又多次以邊境不靖為由,向朝臣表示須巡幸北境。1406年(永樂四年),朝廷命令徵調北方各省的民夫,前往北平,在前元的大都附近,修建與南京同一規格的北京宮殿,以備皇帝將來巡幸時作為居住之所。1409年(永樂七年),永樂皇帝朱棣第一次北巡,他車駕至北京新建的宮殿內接見朝臣,同年返回南京。1413年(永樂十一年),永樂皇帝進行第二次北巡,這次在北京住了三年,直到1416年(永樂十四年)才回南京,遷都的意圖已經非常明顯。永樂皇帝遲遲不遷都,原因除了要重修元朝留下來的宮殿,更加重要的是要興建一條由杭州至北京的南北大運河。

永樂皇帝是繼隋煬帝之後,再次大修運河以改善首都對外交通的君主。他放棄了元朝海運漕糧的辦法,日本歷史學家星斌夫懷疑此舉是避免漕運受到當時沿海海盜的襲擊。此說不無道理,從行政的角度來看,監管一條運河,總比監管一望無際的海洋來得容易。不過,修築運河,並引水灌注,政府所花的成本卻遠比海上運輸高。

永樂年間的運河興建工程大概可以分為三個部分。第一是儘量利用現有河道,於是由西往東流的黃河成為了中段重要的河道。第二是在山東修建運河,當時負責工程的官員是工部尚書宋禮,他徵集民夫30萬人,在徐州(黃河)與北方的臨清之間挖了一條深一丈三尺、底寬三丈二尺的人工河道,命名“會通河”。工程在1412年(永樂十年)左右完成。第三是在淮安修建清江浦運河。1415年(永樂十三年),永樂皇帝命平江伯陳瑄往湖廣(湖南湖北)、江西等處造舟三千艘,試載三百萬擔大米,由長江運輸到北京。不過,陳瑄很快便發現當船隻到達淮安後,要走一小段旱路,才可到達黃河。當時的做法是在此段旱路橫放樹幹,再利用人力和畜力將漕船拉到黃河。顯然,這個運輸方法不單勞累,而且緩慢。陳瑄為改善這段的運輸,命人建清江浦運河,以代替這段旱路。

當會通河和清江浦修成後,運漕糧的船隊終於可以由杭州,一直向北航行,直至天津。明朝政府在天津建築許多糧倉,接收長江下游運來的大米,並安排車輛,將糧食源源不絕輸入北平。1417年(永樂十五年),永樂皇帝再度北巡,這次他索性留在北京,不再南返了。到1420年(永樂十八年),北京宮殿的修建也告完成,永樂皇帝召皇太子由南京到北京。1421年(永樂十九年)元旦,永樂皇帝正式宣布改北京為京師。

永樂皇帝此舉奠定了明清兩朝中國南北的主要交通路線。相對於陸路運輸,船運更便宜,因此便利了江南和華北的經濟和文化交流。雖然修建大運河的初衷是政治原因,但每年七千艘以上的漕船在春夏之間駛過這條大運河,商人也乘機搭載商品,這對沿岸城市的商品經濟產生巨大的效益。

清朝得益於運河造就了康雍乾盛世

永樂之後,南北大運河改善工程的主要方針就是避開黃河。當時用作運道的黃河是清口(清江浦北面終點)至徐州(會通河南面起點)約三百里的一段,那是黃河的主流。黃河從西流下,水勢極大,近徐州一帶河床有許多尖石,造成漩渦。漕船在此段黃河逆水行舟,經常有覆舟之難。於是,從明代到清代,政府一直增建運河,包括了1567年(隆慶元年)的南陽新河、1605年(萬曆三十三年)的泇河、1623年(天啟三年)的通濟新河和1686年(康熙二十五年)的中河。

經過接近三個世紀的努力,跨越五個省份的全長1,700公里南北大運河終於完成。除了清口這個黃河和運河的交接點之外,南北大運河已經大致上擺脫了黃河的影響,將南方數以百萬擔的漕糧源源不絕運送到北京,造就了清朝康雍乾盛世,以及江南的經濟繁榮。但是黃河對運河的威脅仍然存在,1855年(咸豐五年)黄河決口改道,沖毀多處大運河的堤壩,再將大量的泥沙帶入大運河,大運河這個“聚寶盆”遭到破壞。19世紀中葉以後,中國面臨嚴重內憂外患,京杭大運河這條曾經的“南北大動脈”損毀嚴重直至被廢棄,曾經承載的功能逐漸消失。近年來,大運河重新得到重視與保護。4月28日,京杭大運河全線通水,這是百年來京杭大運河首次全線貫通,多處曾斷流幾十年的河段恢復了往日生機,再次潤澤了兩岸百姓。

(作者係香港中文大學歷史系系主任、教授)