在香港,邊境禁區分隔了內地和香港,回歸以來,為了把握發展機遇,香港逐步縮減禁區範圍,最近更開放沙頭角碼頭。

說到沙頭角,最為人熟知的是中英街。25年來,中英街興衰背後反映的是香港與內地口岸發展貿易、人員往來等變化。

中英街記錄回歸

居民曾親見回歸時刻警察換帽徽

位於香港新界北、屬於沙頭角禁區範圍的中英街,約250米長、4米寬,是深圳和香港陸地相連的街道。在香港,要進入中英街,需持有邊境禁區許可證。特別的是,香港和內地居民可在中英街共同生活和經營商店。

不過在疫情下,這裡顯得格外冷清。地上仍能看到部分界石,內地與香港的分界設立了大型膠板和鐵絲網,避免兩地居民接觸以及新冠病毒傳播。

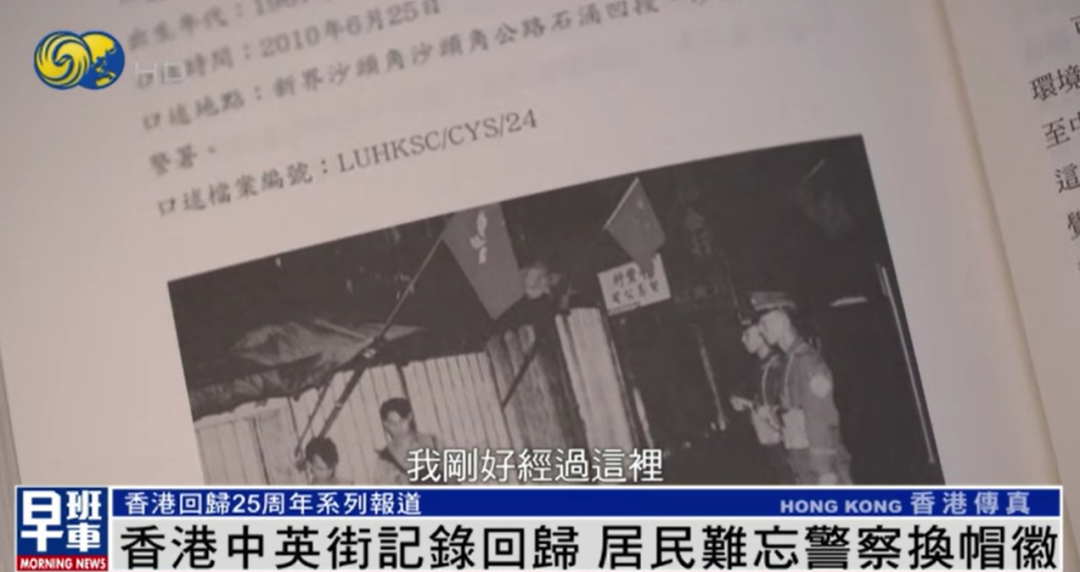

新社聯北區地區委員會主席溫和輝,曾在中英街做貿易生意,近日,他重回舊地,回憶起25年前,恰好在這裡親眼見證了回歸的歷史時刻。溫和輝表示,1997年7月1日零時零分,剛好經過這裡,見到香港兩名警察在這裡換下皇家警察的帽徽,換上香港特別行政區警察徽章,這個畫面到現在仍會經常在我的腦海出現。

溫和輝說,1997年後,每年港深兩地都會聯合舉辦慶祝活動,氣氛熱烈,直到近兩年受到疫情影響才停辦。他說,東江縱隊與中英街有淵源,在這裡大家都沒有分隔,居民的愛國情懷比較濃,我們每年都會兩地聯合舉辦一些慶祝香港回歸的活動。

沙頭角碼頭變旅遊熱點

居民希望中英街開放旅行團參觀

雜貨店老闆蕭衛年,在中英街已住了60多年,在中英街開店也已經有20年,他見證香港回歸後中英街的興衰。

6月初,香港開放封禁了超過70年的沙頭角碼頭,但不包括中英街,蕭衛年希望未來可進一步開放中英街讓旅行團參觀。他表示,中英街有着獨特的歷史,可以重點發展歷史旅遊吸引遊客。

十多年前,香港嶺南大學協理副校長劉智鵬出版過一本關於中英街的書籍,他說中英街最繁盛時期是上世紀八十年代。

改革開放後,經濟特區發展,其他城市也慢慢發展起來,無論是外面進口的貨品還是自己生產的,都開始能夠滿足內地的消費者,導致他們越來越不需要中英街。

對於是否需要建博物館,劉智鵬表示,一個地方的歷史最好能好好保存。

香港回歸後增七個口岸,完善一小時生活圈中英街逐漸退出歷史舞臺,功能由盛到衰的背後,見證了香港與內地往來關係的滄海蛻變。香港回歸後,2003年開放自由行,之後內地來香港貿易、旅遊、購物也有更多方式。

香港目前有14個主要出入境管制站,回歸後新增了7個,其中2018年後增加了3個,包括第二個採用“一地兩檢”通關模式的西九龍高鐵站、港珠澳大橋以及蓮塘/香園圍。

其中,蓮塘/香園圍口岸開通,實現了港深兩地貨運交通東進東出、西進西出的布局。

回歸後啓用的還有香港國際機場、深圳灣口岸、啓德郵輪碼頭以及落馬洲支線。正在重建的皇崗口岸也將有機會採用“一地兩檢”,這些口岸基建發展不斷完善粵港澳1小時生活圈的布局。

來源:鳳凰衛視