近日,神舟十四號太空人陳冬、劉洋身著艙外航太服,在太空人蔡旭哲和地面人員的配合支持下,圓滿完成約6小時的出艙活動。艙外航太服是太空人出艙活動必需的支持裝備,針對空間站任務出艙活動需求,我國自主研製的新一代“飛天”艙外航太服已列裝服役,為執行出艙任務的太空人保駕護航。我們知道,艙外航太服可以看作是一種特殊的載人航天器,那麼在長達數小時的出艙活動中,太空人在艙外航太服的密閉環境中呼吸產生的二氧化碳(CO2)該如何處理呢?

太空人在艙外活動期間,為了確保安全、健康、高效地完成任務,必須使用可攜式生命保障系統(PLSS,艙外航太服環控生保系統)對太空人新陳代謝產生的CO2進行連續清除,從而將其濃度控制在對人體無害的範圍內。可攜式生命保障系統一般安裝在背包結構內,同時集成了包括供氣調壓、通風淨化、溫濕度控制等主要功能模組的產品,對CO2清除設備的體積、質量、能耗、散熱、結構等方面有許多要求。CO2清除設備的選擇主要取決於出艙任務類型、出艙時間、頻次及出艙環境。

背包式可攜式生命保障系統

背包式可攜式生命保障系統基於氫氧化鋰(LiOH)的CO2清除科技

我國“飛天”艙外航太服採用非再生式的氫氧化鋰(LiOH)作為吸附劑進行CO2清除。通過將LiOH壓制成藥餅,使LiOH吸收罐在保證較高吸收效率的同時可極大降低太空人艙外活動時的呼吸阻力,延長其艙外活動時間。

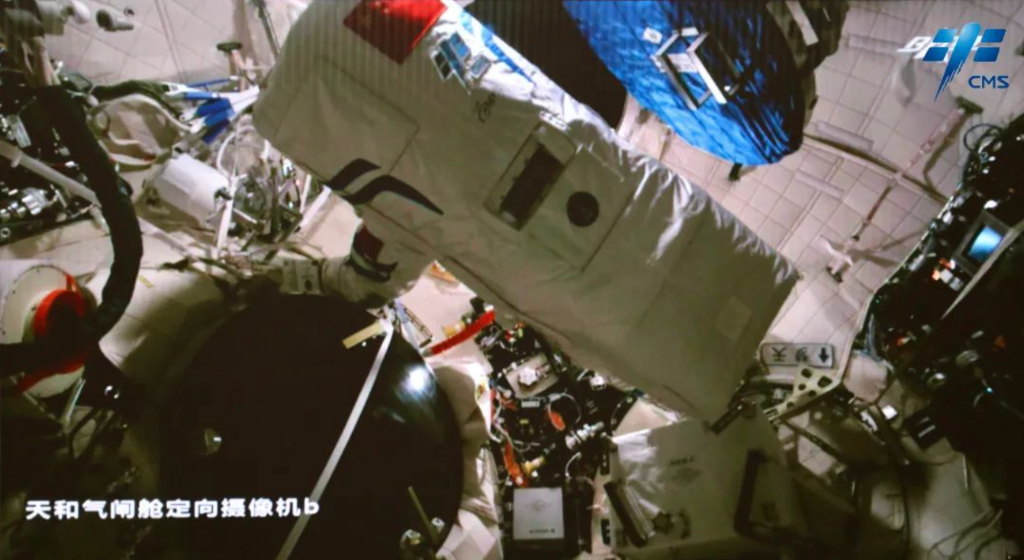

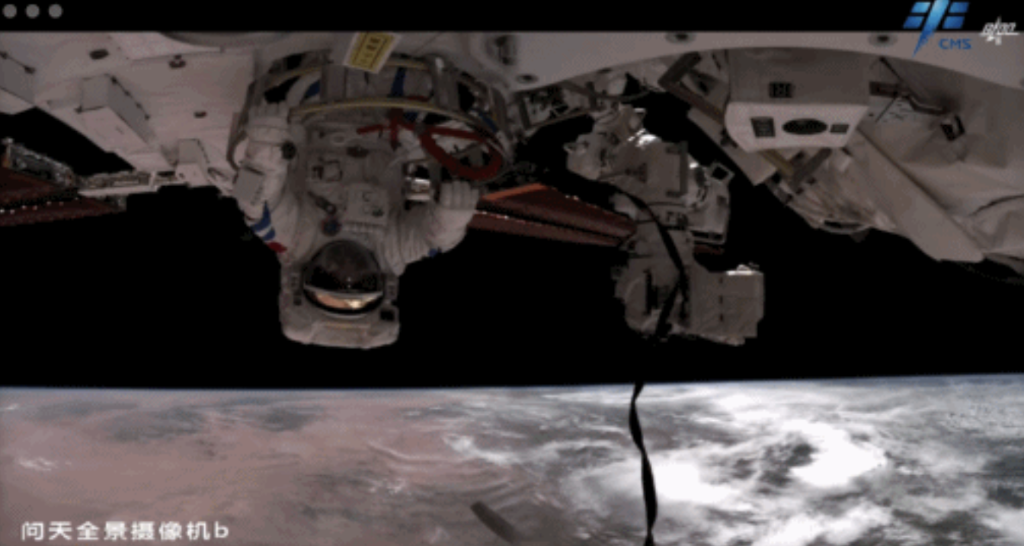

太空人身著“飛天”艙外航太服開展艙外活動

太空人身著“飛天”艙外航太服開展艙外活動基於LiOH的CO2清除科技發展至今已非常成熟。雖然需要在每次完成出艙活動後需對其進行更換和補充,但對於一般短期出艙任務,其設備操作簡單、功能可靠,被用於絕大部分已有的艙外航太服環控生保系統。

從20世紀60年代末的阿波羅系列登月服至今,美國EMU艙外航太服和俄羅斯Orlan-M艙外航太服均採用了該項科技。但由於吸附劑不可再生且功能單一,且消耗性資源均需地面運輸補給,新增了保障性難度。因此,面向未來長期、頻繁的艙外活動和深空探測任務,需要應用再生式的CO2清除科技。

基於金屬氧化物的CO2清除科技

研究和應用再生式的CO2清除科技,是面向未來長期、頻繁的艙外活動及深空探測任務的關鍵。例如驗證基於鹼性金屬氧化物的CO2清除科技,一般採用氧化銀作為吸附劑。在該反應中CO2不會與金屬氧化物直接反應,只有當足够的水蒸氣與氧化物反應生成OH-時,才會發生反應。最終CO2與氧化銀在低溫條件下反應生成碳酸銀固體粉末。清除裝置由金屬氧化物吸附罐和再生器兩部分組成。太空人在艙外活動結束,返回空間站後,可使用再生器對吸附劑進行重複利用。

儘管金屬氧化物罐可重複利用,但回收代價較大。與LiOH吸收罐相比,無論是罐體本身還是回收裝置質量都比較大,出艙時間同樣受限於所攜帶吸附劑數量,且回收過程耗能巨大。

快速循環胺科技

為此,研究人員還在探尋一種更高效能、再生式的科技——快速循環胺科技。快速循環胺科技以固態胺作為吸附劑,利用固態胺吸附同時去除CO2與水蒸氣。當固態胺吸附飽和時,將其暴露向真空,破壞碳酸氫鹽的化學鍵,釋放出CO2,從而完成再生。

與金屬氧化物CO2去除系統相比,其設備質量和體積更低;吸附劑可即時再生,無需在空間站安裝大型高能耗再生設備,可極大降低發射成本與空間站能耗;使用時間無限制,大大提升了艙外航太服續航時間,為今後出艙任務規劃、出艙前吸氧排氮時間安排等提供了充足的時間保障。

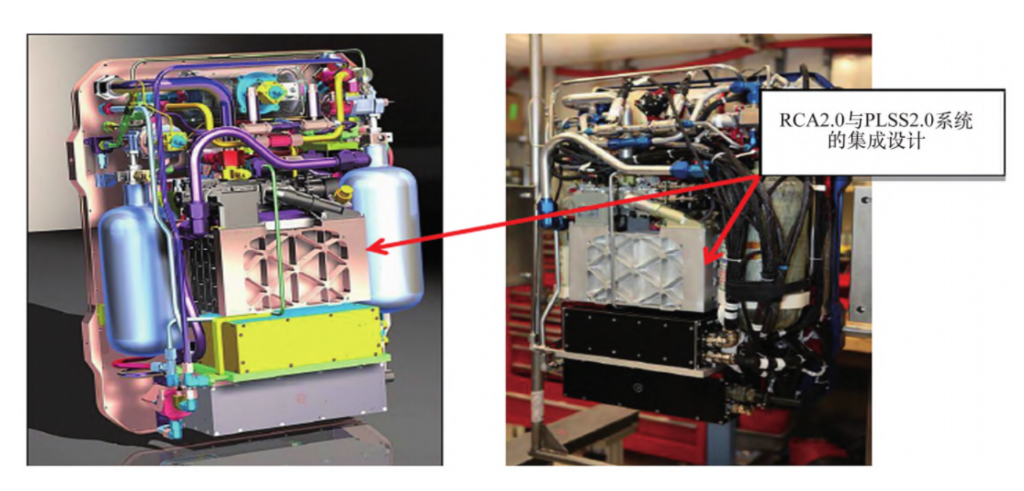

由於該系統設備的再生裝置必須集成於可攜式生保背包中,對通風淨化管路的設計提出了更高要求。該科技將應用於NASA重返月球任務所使用的xEMU登月航太服,也是未來我國實施載人登月任務的研究重點。

系統設備再生裝置集成於可攜式生保背包中

系統設備再生裝置集成於可攜式生保背包中艙外航太服CO2清除能力是太空人進行艙外活動的主要約束條件之一。在不遠的將來,中國人探索外空的脚步將邁向月球及更遠的深空,工程將不斷取得科技突破,助力太空人“太空漫步”。

來源:中國載人航天