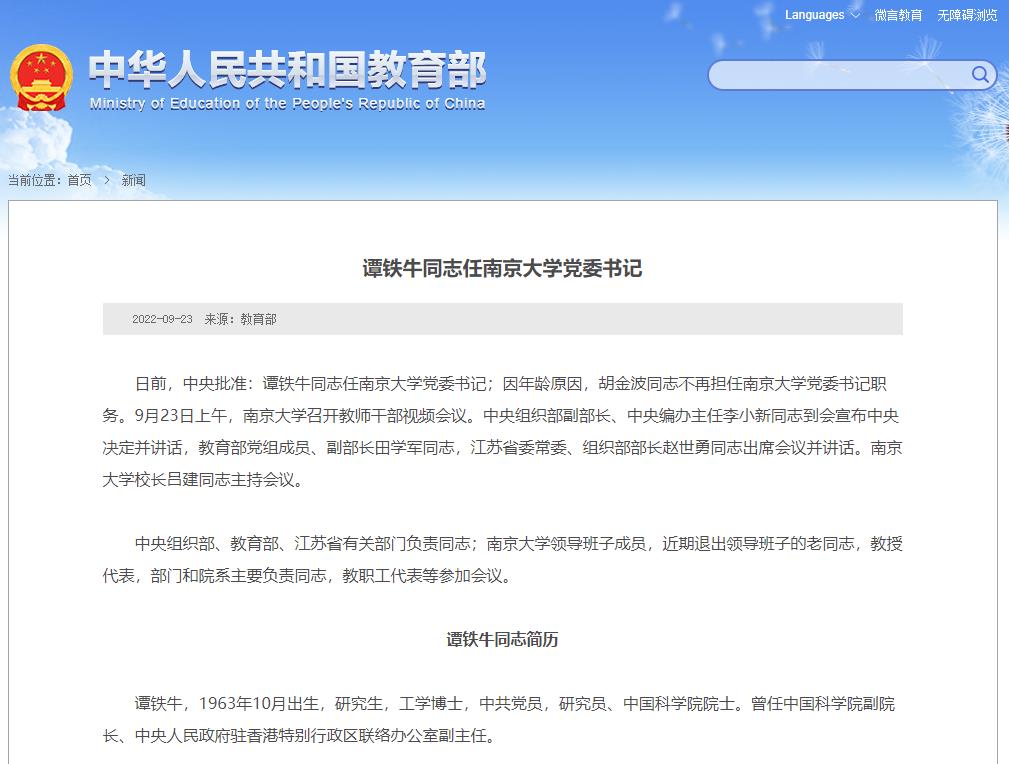

據教育部網站消息,日前,中央批准:譚鐵牛同志任南京大學黨委書記﹔因年齡原因,胡金波同志不再擔任南京大學黨委書記職務。

中國科學院院士譚鐵牛是我國模式識別和人工智能領域的領軍人物,是虹膜識別、步態識別等模式識別研究的開拓者,他的研究成果已被廣泛應用於一些重要的國計民生領域。

或許很多人對譚鐵牛並不熟悉,但在業內,他是有著超強科研能力的院士科學家。

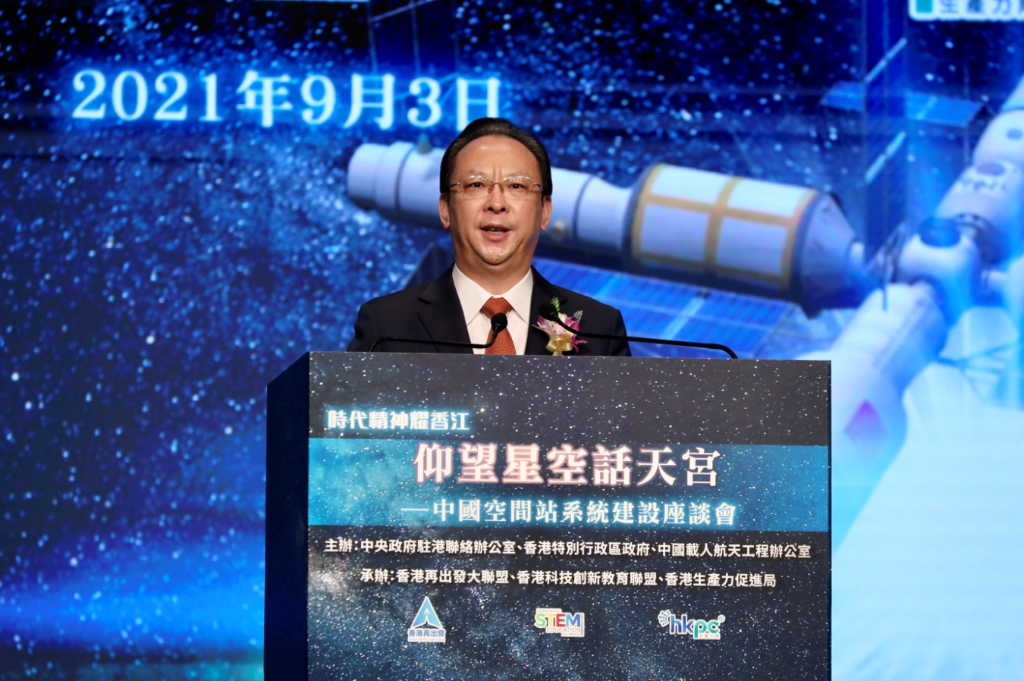

今年8月第26屆國際模式識別大會在加拿大蒙特利爾市開幕,會議決定將今年國際模式識別領域最高獎——傅京孫獎頒授予中國科學院院士、中國科學院自動化研究所研究員譚鐵牛,以表彰他在模式識別領域所取得的傑出成就。這是該獎自1988年設立以來首次授予北美和歐洲地區以外的學者。獲得這項殊榮的譚鐵牛,是一位怎樣的中國科學家?

1985年,21歲的譚鐵牛從西安交通大學本科畢業後考取了國家教委公派出國研究生,赴英國帝國理工學院電子電氣工程系深造,並於1986年和1989年先後獲得碩士和博士學位。1994年他又獲得了英國雷丁大學的終身教職。

然而,優越的工作和生活條件並沒有讓譚鐵牛放棄回國的心願。從出國的那一天起,譚鐵牛就想著一定要回到國內。

“我的成長靠的是國家培養”,譚鐵牛想到,改革開放之初,在國家和人民並不富裕的情況下,還拿出大量經費送他出國深造,“難道我就這樣過下去?”

1996年,中科院發布了一則招聘從事模式識別研究科研人員的信息,譚鐵牛毫不猶豫地報了名。1998年,譚鐵牛放棄了雷丁大學終身教職,和家人一起回到了闊別13年的祖國。一種前所未有的歸屬感、責任感和成就感油然而生。

回國後不久,譚鐵牛便擔任了中科院自動化所模式識別國家重點實驗室主任,由此也開始了新的科研人生。他瞄准國際學科前沿,緊扣國家戰略需要,開辟了新的研究方向,包括生物特征識別、計算機視覺監控等。

譚鐵牛意識到,對於中國這個人口大國來說,虹膜識別技術非常重要。他認為,作為一名中科院的科研人員,應該自覺地把自己的科研興趣與國家的需求和國家發展的長遠目標結合在一起。

和譚鐵牛共事過的同事們都說,他是一個目光長遠的人。

回國伊始,譚鐵牛就帶領團隊建設生物特征數據庫,並提出數據庫向國內外開放共享。他的思路是,要與國際同行多交流、合作,這樣也能幫助提高我們自己的水平,發展核心技術。

如今,實踐證明這些判斷都是正確的。

前瞻的部署和研究,帶來了虹膜識別技術發展的春天。經過多年發展,目前,譚鐵牛在虹膜圖像獲取方面完成4大跨越:從無到有,實現了零的突破;實現了從單目到雙目的圖像獲取;實現了由近及遠的圖像獲取;實現了從固定到移動狀態的圖像獲取。

如今,不僅諸多煤礦使用虹膜識別技術,而且基於譚鐵牛團隊核心技術的中國第一款量產虹膜識別手機也已問世。

此外,目前全球已有120多個國家和地區的1.5萬多個用戶使用譚鐵牛團隊建立的生物特征數據庫,這也成為國際上共享規模最大、模態最多(包括人臉、虹膜、指紋、步態、筆跡、靜脈等)的數據庫,使我國在國際測試標准中有了更多的話語權,在國際學術界有了一席之地。

回國20餘載,譚鐵牛愈發堅信自己當初的選擇。他曾表示:“回國後我有一種前所未有的成就感、責任感和幸福感。今天中國的發展與我剛回國時已不能同日而語,我很欣慰自己參與了這個過程,並為之做出了一些微薄的貢獻。”