最近,台北故宮幾件文物毀損,令人痛惜。台北故宮博物院院長證實,院內瓷器類文物歷年有359件修復記錄,“其中破損成碎片的文物至少250件”。

很多人覺得文物進了博物館就等於進了保險箱,但在文物保存過程中,還有一系列業內嚴格的操作規矩。11月20日晚,俠客島微博邀請了中國國家博物館圖書資料部主任、中國圖書館學會文博專業組主任翁淮南連麥直播,我們從台北故宮文物保護,談到近代以來流失海外文物的保護與回流,內容很豐富,以下是直播的摘錄——

記者:台北故宮近日被曝3件瓷器文物破損,分別是“明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗”“清康熙款暗龍白里小黃瓷碗”“清乾隆青花花卉盤”。台北故宮稱,當時操作員未將盒蓋扣上,導致文物掉落,聽起來匪夷所思。您從專業角度怎麼看?

翁淮南:的確匪夷所思。從視頻畫面看,該工作人員的操作違反正常規程,極不專業。一般我們接送文物都要用推車,從A處平移到B處,以減少事故發生概率。但最重要的還是要對文物有敬畏心,如果缺了這個,什麼幺蛾子都可能發生。

台北故宮“明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗”(左上),“清乾隆青花花卉盤”(右上) ,“清康熙款暗龍白里小黃瓷碗”(下)。圖源:台北故宮博物院

台北故宮“明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗”(左上),“清乾隆青花花卉盤”(右上) ,“清康熙款暗龍白里小黃瓷碗”(下)。圖源:台北故宮博物院記者:不同文物的安全保障各有側重,日常文物的保管有哪些規範?

翁淮南:《中華人民共和國文物保護法》有明確要求:一是必須區分文物等級,二是設置藏品檔案,三是建立嚴格的管理制度,四是報主管的文物行政部門備案。四個步驟一環扣一環,特別是“建立嚴格的管理制度”要求很具體,每座博物館都要結合實際,制定一系列制度和辦法。

以國博為例,日常操作時工作人員不得帶戒指、手鐲等易損文物的飾件,衣服不能披掛在身上,防止拖帶文物;操作時要托底,不提文物的雙耳、頸部,輕取輕放;器物離桌沿有一定距離,確保文物安全落地;點交和接收雙方要明確責任和安全邊界。如果每一項都能落實,就不會出問題。

中國國家博物館展廳(圖源:網絡)

中國國家博物館展廳(圖源:網絡)記者:這次台北故宮文物損毀後,太多政治因素夾雜進來,國民黨和民進黨為此吵翻天。實際上,台北故宮文物從來不是一個簡單的文化問題,在兩岸關係大背景下,台北故宮文物經常成為島內政客炒作點。比如,現任台北故宮博物院院長吳密察上任後就反對兩岸文物交流,還在社交媒體上鼓吹將台北故宮的珍貴文物移到台灣南院展覽,以符合所謂“台灣主體性”。您如何看待這些表態?

翁淮南:對文物解讀是有價值觀的。吳密察將“翠玉白菜”、肉形石等台北故宮重要文物移到南院展覽,說白了就是想搞文化“台獨”。台灣分離主義者試圖通過文化“台獨”,繞開“正名”或“制憲”,造成事實“台獨”,達到法理“台獨”難以直接實現的目的。

記者:這次事件後,大陸是否會派文物修復師赴台提供修復意見?

翁淮南:我的同事們都很願意,隨時準備著。我們也特別期待兩岸博物館能加強交流,保護好共同的中華文化遺產,這也是在保護人類文化遺產。

台北故宮博物院(圖源:網絡)

台北故宮博物院(圖源:網絡)記者:台北故宮文物還在中國土地上,而近代以來,我們有上千萬件國寶流失海外,您能介紹一下海外文物情況嗎?

翁淮南:近代中國有大量國寶流失海外,令人痛心。內因主要是當時國力衰弱,外因是西方的殖民掠奪。比如大英博物館,1753年,有人將其在殖民探險中獲得的71000件“藏品”捐給英國國王,世界上第一個國家博物館由此誕生。大英博物館的歷史伴隨著英國的殖民擴張,所以有人說,這是“全世界最大的贓物展示館”。

我們可以比較一下大英博物館和中國國家博物館。從藏品來源看,大英博物館的藏品來源於世界各地,中國國家博物館的藏品基本來自中國。從藏品數量看,大英博物館有800多萬件,中國國家博物館只有143萬件。那800多萬件文物有很大部分是西方國家通過戰爭、殖民等方式從全世界各地掠奪的,其中就有很多中國文物。

據聯合國教科文組織的不完全統計,在全世界47個國家、218家博物館中,中國文物數量高達167萬件,流散在海外民間的中國文物數量更是館藏的10倍之多。還有數據顯示,目前世界各國公私單位收藏的中國文物總量超過1000萬件,其中很多是當年被西方列強明搶、暗奪、誘騙、走私而流失的。流失海外的文物大多不受珍視,屢屢出現被損毀的事件。

流失海外博物館的中國文物(圖源:中國文物網)

流失海外博物館的中國文物(圖源:中國文物網)記者:近些年海外國寶回歸屢上新聞,追索海外流失文物的進展如何?

翁淮南:新中國成立伊始,黨和政府就開啟了追索海外流失文物工作。70多年來,通過執法合作、司法訴訟、協商捐贈、搶救徵集等各種方式,中國促成了300余批次、15萬余件流失海外文物的回歸。十八大以來,我們又成功促成1800余件(套)流失文物返還。這背後故事太多了,有的國寶本身的故事就和它流失海外的遭遇一樣悲情。比如這對漢白玉料的王處直墓彩繪浮雕武士石刻。

王處直墓彩繪浮雕武士石刻(受訪者供圖)

王處直墓彩繪浮雕武士石刻(受訪者供圖)它們於1994年在河北曲陽被盜,其中一塊於2000年初出現在美國拍賣會上。國家文物局動用外交手段斡旋,最終在2001年讓石刻入藏國博。另一塊由美國著名藏家安思遠歸還。王處直是唐末後梁人,官至節度使,被養子王都奪權後監禁兩年,鬱鬱而死。王都為堵住眾口,厚葬了王處直。王處直的故事很悲情,但好在這對國寶最終回歸故里。

再看這口天津大沽鐵鐘。

大沽鐵鐘(受訪者供圖)

大沽鐵鐘(受訪者供圖)1860年,清朝將領樂善在大沽抗擊英法聯軍中壯烈犧牲,將士們集資為他鑄了一口鐵鐘,掛在公祠內。1900年八國聯軍侵華,英軍將其當成戰利品運回英國,還在公園內建了一座中式亭子,紀念侵華時戰死的英國軍人,我們的鐵鐘居然成了英國海軍的榮譽!

直到2005年,鐵鐘才得以歸國。推進此事的英國人劉易斯說:“我希望中國人從心底原諒英國強取豪奪的歷史。”有意思的是,劉易斯的祖上當年就是攻佔大沽的英法聯軍士兵,冥冥之中像是一種贖罪。

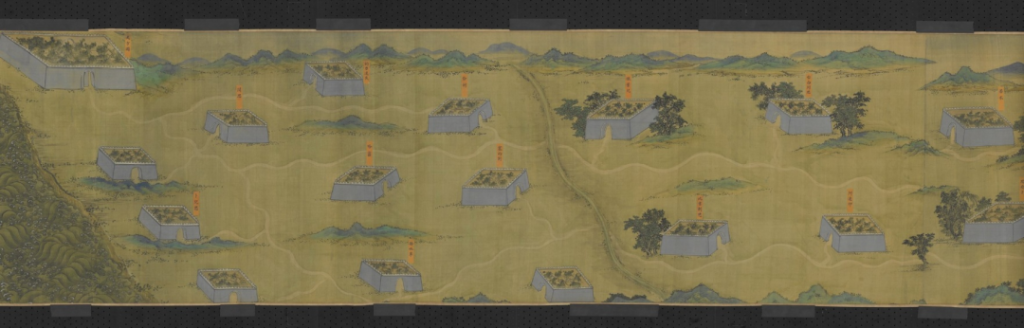

這件明代《絲路山水地圖》,也叫《蒙古山水地圖》,東起嘉峪關,西到紅海天方城(麥加)。

《絲路山水地圖》(受訪者供圖)

《絲路山水地圖》(受訪者供圖)它的存在證明西方地圖傳入中國前,中國已對世界地理、對絲綢之路有了清晰認識。這件國寶在日本漂泊70多年,得到愛國人士相助後入藏故宮博物院。

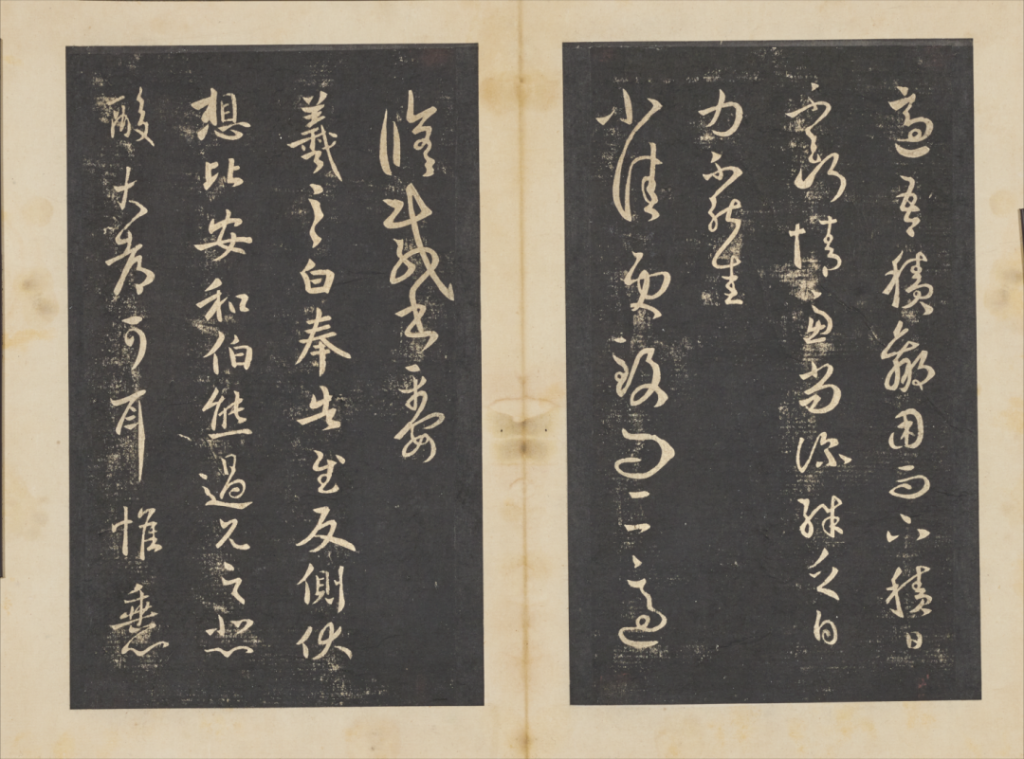

最後看這冊北宋祖刻《淳化閣帖》,是“中國法帖之冠”,收錄了先秦到隋唐1000多年的書法作品,共10卷(存4卷)。

叢帖始祖《淳化閣帖》(受訪者供圖)

叢帖始祖《淳化閣帖》(受訪者供圖)《淳化閣帖》現存最早版本是北宋初年初拓,為美國人安思遠所藏。2013年4月,國家文物局沒有驚動美國任何一家拍賣行,以450萬美元從安思遠手中秘密購回。

推動國寶歸國,我們需要熱情,更需要理性。

要做好追索的整體規劃,對追索的範圍進行科學界定,主要針對因戰爭和其他不道德方式、掠奪或盜竊等非法出境的文物。要構建完善追索體系和機制,明確追索主體和職責,開展國際合作。對非法出境的文物,應及時宣佈屬中國所有,或聲明中國保留追回的權利。做到既管住文物的非法流出,也管住外國文物的非法流入。還可以鼓勵民間參與,支持各界人士參與追討、拍回,減免回歸稅收等。

總之,強大的中國是推動國寶回歸最堅實的後盾。可以想見,隨著中國國力不斷增強,還會有更多國寶歸來。

來源:俠客島