文丨李小琳

尊敬的南懷瑾老師仙逝已十年,他的音容笑貌猶在人間。他畢生為弘揚中國傳統文化而獻身的精神為世人敬仰,恩師對我而言,一天也未曾離開。

緣起又聚十八載,華開蓮現恩如海。恩師以“佛為心,道為骨,儒為表,大度看世界。”他是用自己的實際行動,成就著“立言、立功、立德”之“人生三不朽”。但誠如恩師自己所說:“沒有出世的修養,便不能產生入世的功業。”儒家的積極進取、經世致用,道家的自然無為、淡泊名利,千年風流榮辱都在笑談中。

香江之緣

永遠難忘第一次與老師見面的情景。那是1994年7月,在香港維多利亞港灣半山的一棟公寓裏,我手捧荷花與老師第一次見面,老師就說和我似曾相識,好像老朋友,記不清是哪世因緣,只是特別親。又說我的眉眼、皮膚、神情都特別像我的奶奶。

於是,他談及很多年前,在漢口到重慶的船上,看見過我的奶奶,真是說不清楚的緣分!以後,每到香港,我一定手捧鮮花去看望老師。那天,老師送我一些經典書,包括老古出版社出的《顯密圓通成佛心要集》等。

永生難忘老師為我單獨授業。1997年初春,得到老師示意,我一人來到香港堅尼道36號老師的住地。這個地方並不為人所知,平日裏各界人士相聚的地方是32號,老師也極少讓人來這裏。我第一次看到恩師的臥室、書房。臥室很小,大約七八平米,鋪設極簡,僅一張床掛著蚊帳,地上鋪了一塊不大的席子,想必是老師靜坐沈思的一席清涼之地,書房則有太多太多的書。

我知道,老師是一位非常自立、獨立的人,自己的事情從來不願意麻煩他人。從下午兩點開始,老師開始授業,我聽著聽著,似乎入定了,等結束後,一睜眼居然已是晚上九點。七個小時,我居然能一動不動,我第一次感到渾然忘我的境界與妙處,這一天,老師從為什麼學佛學開始,到用儒釋道旁徵博引,講了宇宙人生的道理,講了生命的意義。

恩師不遺餘力“燃先聖之心燈,續眾生之慧命,揭宇宙之至理,軌萬有之一行”,推動、撒播正心,正念的種子,中華文化的優秀精神終於又紮根於蕓蕓眾生。展望未來,我們的國家和社會,人民大眾的生活將會變得更加美好,中華民族的偉大復興一定指日可待!

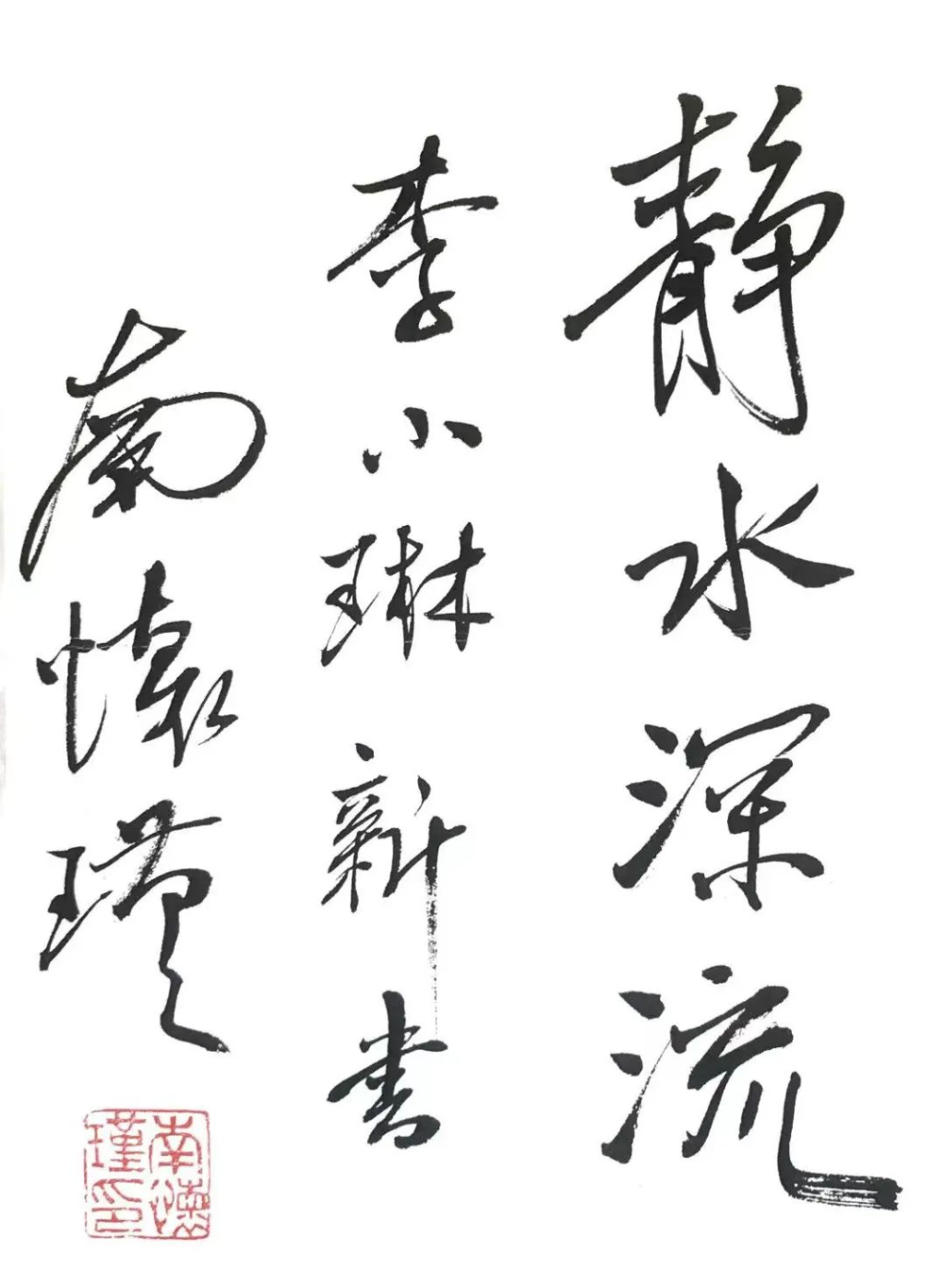

南懷瑾先生為李小琳著作《靜水深流》題詞

南懷瑾先生為李小琳著作《靜水深流》題詞難忘每次臨走時的情景:南老送我,相互攙扶著走到屋子門口。他一手拄拐杖,一手向我揮別。他那個動作呀,那個目光啊,讓人感覺,又不能不讓你走,又捨不得你走。那個場景,永遠銘刻於心。回首間,我似乎分明看到,恩師一襲長衫,微笑著。

2007年我寫下了《靜水深流》一書,當我把書送給老師,老師欣然親筆為我寫下了書名:靜水深流,李小琳新書。並寫下一段話鼓勵我,要繼續努力向先賢學習。

之後,恩師又開示了大學之道,大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。知止、定、靜、安、慮、得,物有本末,事有終始。知所先後,則近道矣,致知、格物、意誠、心正,修身、齊家、治國、平天下。

在老師臨走前夕,我又向他匯

報:我覺得千家萬戶有了現代化生活,我們有了美好的生活環境,但是家家戶戶裏住的是“人”。“人”最需要的是身心靈的健康,所以我開始研究“大健康”,老師聽完特別的高興。

南懷瑾先生親筆題詞

南懷瑾先生親筆題詞清風明月何處尋

最後一次他攜手送走我的時候,我都走了很遠,一襲長衫的老師還站在那裏,遲遲未回,如一座燈塔,他的精神不斷地激勵、鼓勵著我......

2019年,我領導“中國生命關懷事業”,寫下了宗旨:圍繞人類全生命周期健康管理,積極開展安寧療護和舒緩治療等工作,傳播生命文化、關懷生命過程、維護生命尊嚴,為提高生命質量、延長生命預期,和誌同道合的朋友們創造出生命價值服務。

恩師一生重教育人,源於此,我創辦了“行知絲路研究院”,文化、教育、健康、科技、金融,五行相具,讓天下富有成果的人來培養優秀的人才。使他們懂得中華傳統文化的精神和思想,能有充分的文化自信力,了解時代,能夠繼續地為國家的和平美好作出積極的貢獻。

作為校長,每次新學期開學我都一定會到,為他們講《開學第一課》,即“中國文化的基本精神”——從中國文化的根脈、核心精神、基本思想、哲學體系等來知行合一,證大道。當今大疫當前,百業艱難,唯中華文化能夠啟發同學們的心。大業日新,百舸爭流,我輩更要精進篤行,努力為中華民族偉大復興和世界和平作出貢獻!正如恩師南老所說:求名應求萬世名,計利應計天下利。

親愛的南老師,我還有許多話想對您講,桃花流水依然去,清風明月何處尋。山高水遠,紙短情長,願您點燃的光明永煥人間,利樂眾生,願您的偉大精神世代相傳!