在黃泥涌道及禮頓道交界的好運大廈後巷內,有一道鏽跡斑斑的鐵門。目前鐵門外已被圍封,但如果是灣仔區的居民或是狂熱的探險者,或許仍會記得,穿過鐵門後,便是一個龐大的地下建築群,八十多年前興建而成的銅鑼灣地下防空洞。

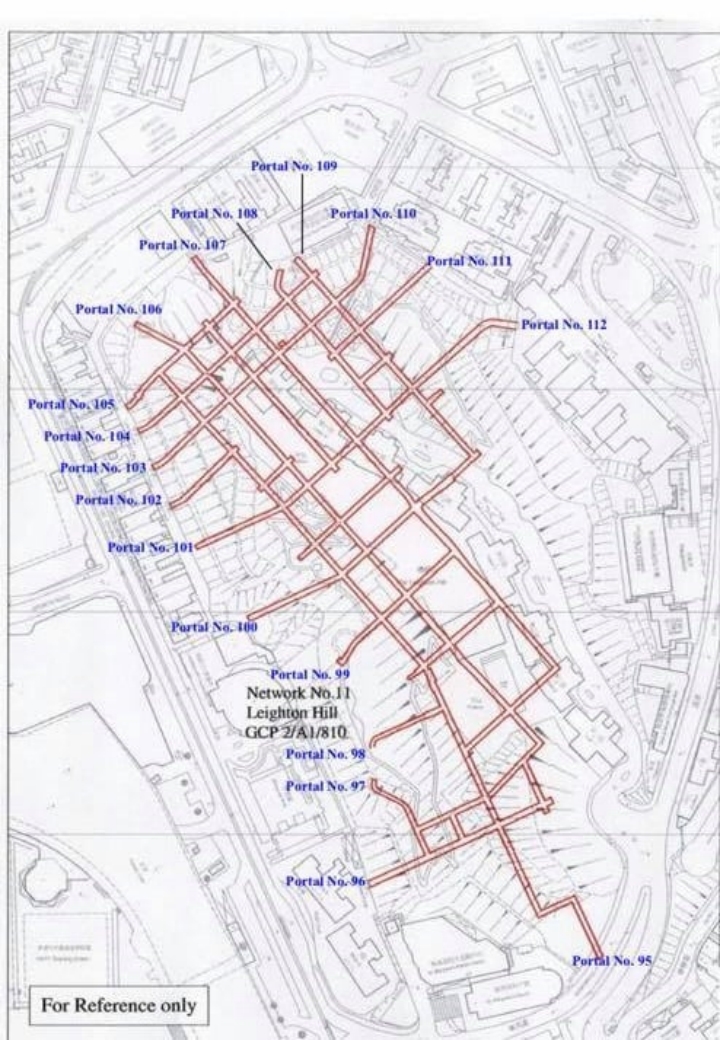

雖說是“洞”,但全長2.5公里的防空工事,可說是打通了整個禮頓山,並以山為中心,像蜘蛛一樣向外延伸,四通八處;在今天的角度而言,通道不算寬敞,但亦不如人們想像中,只能一兩個人並行通過。防空洞在1940年緊急興建,與1941年“香港保衛戰”相隔不過一年,以當時緊張的工程及建築技術而而言,尚且可以做到如此規模。

考慮到安全性及舒適性,即時解封並使用防空洞,可謂不切實際。然而,活化、擴建一個防空洞,甚至再新建一個地下街,卻不是天方夜譚:世界各地的地下鐵路系統、地下商業街,本來便有民防考慮因素,或乾脆便是防空洞改建而成。而且,灣仔區本身便有需要擴建地下空間,以改善路面擠塞情況的理念。

2010年的《灣仔區市區更新地區願景研究終期報告》指出,灣仔居民普遍滿意目前生活,傾向保育、活化,而最後才是考慮發展。但同時,報告亦指出,灣仔最大的不足,源於交通網絡已不合時宜,最優方案便是發展地下車道,讓不需要進入灣仔的車輛經地下車道疏通。

而翻查紀錄,早於2000年代,灣仔便有修頓遊樂埸地下空間的諮詢,其後又有維園地下空間開拓、銅鑼灣鐵路站擴建等,但這些諮詢最後總是虎頭蛇尾。2009-2010年,《施政報告》稱計劃在銅鑼灣建造一條行人隧道,打通跑馬地到維園,而兜兜轉轉,最終提出了“灣仔地下城”的宏圖:《城市地下空間發展》如火如荼,灣仔亦在計劃選址之中。但計劃卻從此陷入了長達5年的議會拉鋸;2019年8月,第二階段公眾參與完結後,政府便以社會事件為由,停止了計劃的推進,此後地下城便有如曇花一現,消失於眾人眼前。同樣地,作為灣仔地下空間的“先行者”,銅鑼灣地下防空洞,亦基於安全理由而被圍封,只能在照片中回味。

從圖則來看,防空洞不只是一個洞,而是一個建築群。不過現時大部分出口已經被封閉或者被上面建築物的地基阻擋。(圖片來源:〈銅鑼灣神秘地下建築群〉)

從圖則來看,防空洞不只是一個洞,而是一個建築群。不過現時大部分出口已經被封閉或者被上面建築物的地基阻擋。(圖片來源:〈銅鑼灣神秘地下建築群〉) 防空洞編號111的 出口

防空洞編號111的 出口 戰時的111出口

戰時的111出口 防空洞的天花呈條狀拱型,甚具歐陸風格(圖片來源:〈銅鑼灣神秘地下建築群〉)

防空洞的天花呈條狀拱型,甚具歐陸風格(圖片來源:〈銅鑼灣神秘地下建築群〉) (圖片來源:〈銅鑼灣神秘地下建築群〉)

(圖片來源:〈銅鑼灣神秘地下建築群〉)來源:港紙