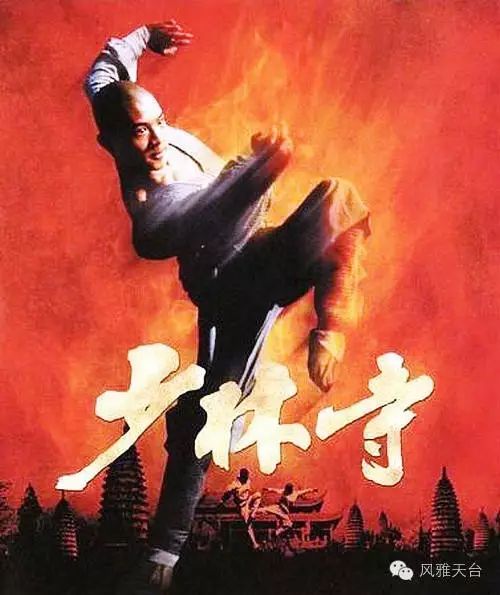

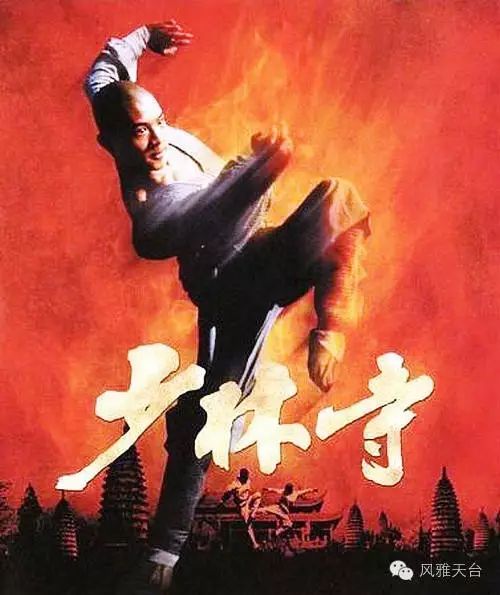

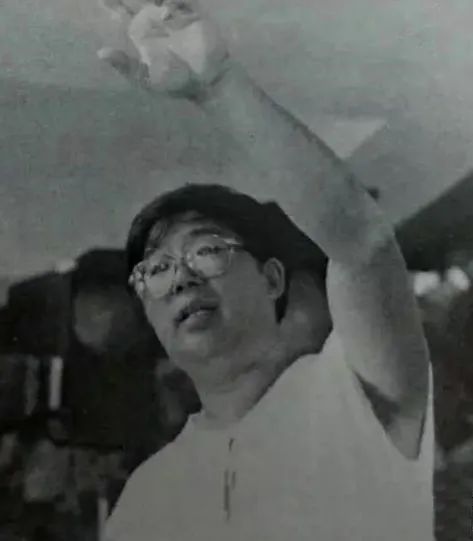

1982年,電影《少林寺》正式公映,那拳拳到肉的真功夫,匡扶正義的少林武僧,讓這部電影成為銀幕上的永恆經典,當時以1毛錢的票價創下1.6億的票房神話。今年是電影《少林寺》(香港銀都機構有限公司出品)上映41週年,該片在年初以4K修復版本在日本重映,再度引起國內外觀眾的高度關注。而該片的編劇、副導演、香港知名電影人、施揚平,也在日前接受了電影作者魏君子邀請,同電影文化研究者飛鴻黃一起回顧了《少林寺》的誕生過程,獨家解密該片台前幕後的拍攝故事,尤其是在浙江天台山的拍攝經歷。

天台之行

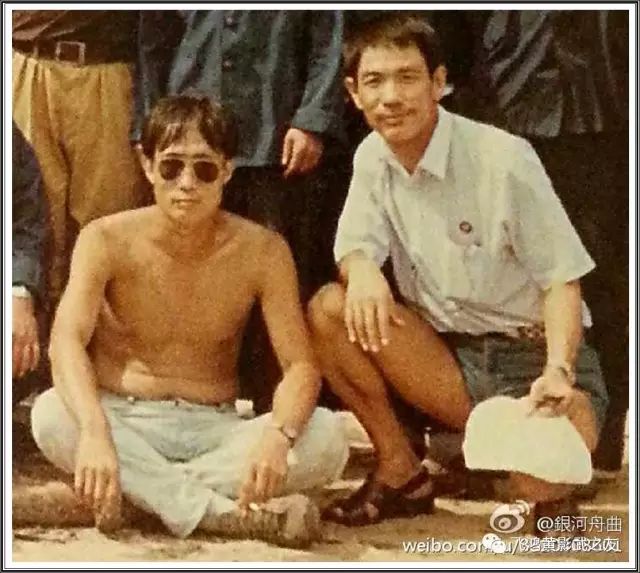

張鑫炎導演這次帶周攝影和我來杭州,本無挑選演員的打算,碰上計春華純屬意外收穫。其他的時間便都花在原定的看景上,而協助我們安排行程的是當地政府機關人員樓燮文。

當年張鑫炎導演在杭州選中的場景,計有岳王廟(用來拍攝少林寺棍僧練棍時遇覺遠前來投奔)、竹林(用來拍攝覺遠與眾棍僧吃狗肉,以及白無瑕因愛狗喪命與覺遠起衝突)、靈隱寺門前的山洞(用來拍攝白無瑕送燒雞給躲在洞裡的李世民和覺遠吃)、西湖“花港觀魚”(用來拍攝少林寺棍僧練武)。

至此,尚欠缺的場景主要是少林寺的主景“替身”部份。在杭州,自然考慮過氣度恢宏的靈隱寺,不過,張導演認為靈隠寺並不適合影片所需,而屬意他家鄉寧波的天童寺,後來經樓燮文介紹,才決定先到位於天台縣的國清寺看看。

我們是乘坐長途汽車前往天台縣的,一早從杭州出發,抵達天台縣已經是下午兩三點鐘。張導演決定先在縣城安頓下來,翌日才去國清寺。沒想到,我們入住的地方便是《塞外奪寶》劇組的駐地,之前我也知道影片即將開拍,卻不知道它的外景地就在這裡。

《塞外奪寶》的劇組人員大部份是我公司同事,還有《少林寺》原來的服裝設計王季平,以及許先和梁永泰兩位聯合導演。

許先是鳳凰的基本導演,梁永泰則是外聘的導演兼武術指導。公司聘請梁永泰的原因是,不久前他剛替我們公司的一部時裝片擔任動作指導,有過不錯的合作關係。近因則是《塞外奪寶》是一部武打片,按慣例需要配備武術指導負責設計動作及處理武打場面。

有一件事順便說一下,梁永泰原名梁小熊,出身武行。在此之前,已拍過很多電影,一直都用真名,唯獨參與鳳凰的兩部電影,都改用“梁永泰”,究其原因,離不開當時特殊的政治環境。那時香港有一個親台灣政權的組織“自由總會”,規定只有該會會員擔任主創的電影才可以進入台灣巿場,同時禁止會員替“左派”電影公司工作,否則會遭該會針對、封殺。所以,這種改名現象,在當時“長鳳新”的影片中隨處可見。那時,我也曾替“長鳳新”以外的製片公司寫劇本,製片公司同樣因為我非該會會員而不敢打上我的真實姓名。這些都是題外話了,只是作為歷史資料順便說說而已。

我們到達駐地時,見梁永泰正帶領一眾演員(忘了張豐毅和王姬是否在場,肯定在場的有來自專業武術隊的王群、嚴平、董洪林、王秀萍、郭良、孫根發等)練習一些“香港式”功夫片中常見的基本動作。

梁小熊當時是新晉的動作指導,工作認真負責。我作為外行人,看著場中各人認真練習著的情形,心裡卻覺得有點彆扭,因為這些動作的風格與場中武術運動員原來熟悉的大相徑庭,無異於要他們從新學習,而且在適應和掌握過程中顯得有點格格不入。當然,以上只屬風格的選擇問題,與對錯無關。

至於梁小熊在2009年與洪金寶合作,憑《葉問》一片獲得香港電影金像獎及台灣金馬獎的“最佳動作設計獎”,也足以證明他的實力了。

翌日一早,我們便驅車前往國清寺。國清寺建於隋代,已有一千四百多年歷史,與河南少林寺同期,乃中國佛教天台宗和日本佛教天台宗的祖庭。

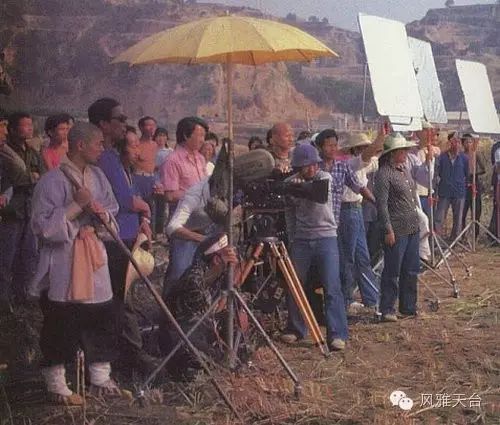

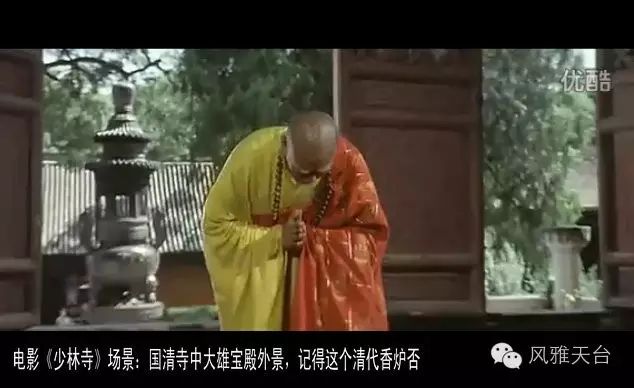

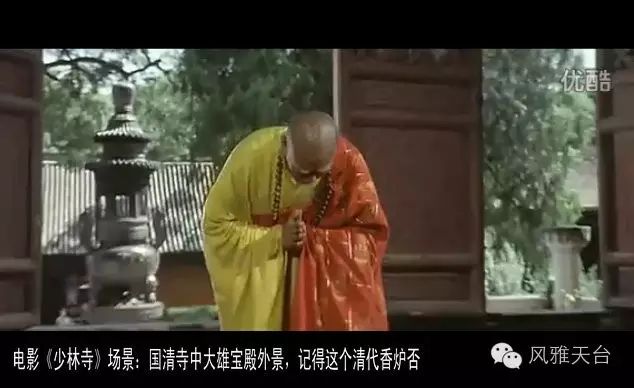

結果,張導演在寺內選中了用來拍攝覺遠受戒、李世民封賜等多場主戲的大殿和棍僧為覺遠烹制食物的香積廚。另外還選中寺外一處名為“石梁飛瀑”的景點,用來拍攝棍僧以尖底水桶打水、覺遠私自離開少林寺過程及白無瑕為覺遠清洗傷口等戲份。據說後來影片上映時,很多人都受影片中的景色吸引前往少林寺參觀,結果大失所望,蓋因這些場景很多是遠從浙江省的杭州和天台國清寺借來的。即是說,電影中有很多在同一場戲中出現跨省場景的情況,例如覺遠偷看棍僧練武的鏡頭是在河南少林寺拍的,而他眼中棍僧練武的情景則是在杭州西湖拍的……。

再訪天台

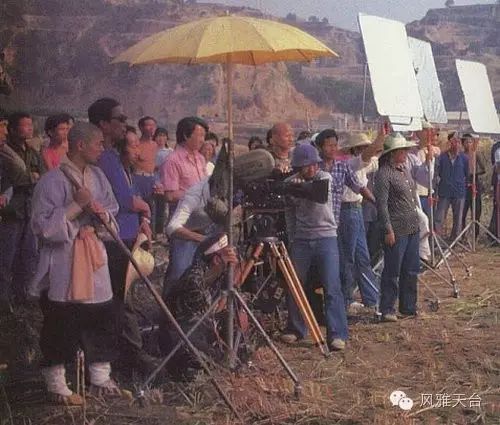

杭州的戲拍完後,劇組即轉往浙江省天台縣,將在國清寺及其附近拍攝整部電影余下的戲份。按說,在天台縣拍完後,整部影片也就殺青了。不過,根據我的記憶,最後的殺青戲是在杭州花港觀魚區內一個名為藏山閣的亭子前拍的,兩場都是練武戲。一場是眾棍僧演練武藝,另一場是覺遠和棍僧悟空練習攻防之術。

2018年我去杭州時,還特意去重游舊地,一切似乎都沒什麽改變。我能肯定曾在藏山閣前拍過戲,卻一直未能肯定是否整部影片的殺青戲。同年年底,我和李連傑在張導演家中聊起“最後一天在哪裡拍的”時,得出的肯定答案也是杭州。那為什麽會在天台拍完之後再回杭州拍這兩場戲呢?原因是張導演本來也是想在天台縣國清寺拍這兩場戲的,後來覺得那裡的場景沒有花港好,才決定搬回花港拍,反正在天台縣拍完後劇組還得回杭州再解散,而且該兩場戲的道具很簡單,只是棍僧們使用的兵器而已。

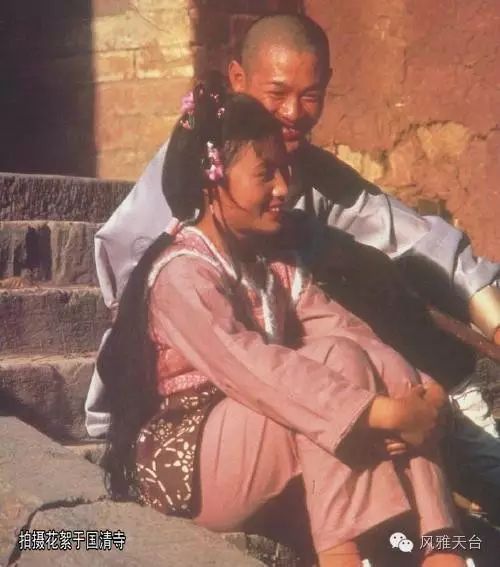

劇組抵達天台縣的時間大約六月中,住在一年前張導演和我、周攝影三人來看景時所住的地方。由於此時剩下未拍的內容全是文戲,不必像在其他地方那樣一有空間時間便要忙於編排武打動作,所以清間多了,大家在工余時間相聚的時間也就更多了。不過,和在其他地方一樣,大家都極少出去逛街,更加不會上館子或泡“夜店”(那時的夜店,都是大牌檔式的食肆),原因之一是大家都沒什麼錢,性格上也不習慣。晚上,大家都喜歡聚在某人的房間里剝剝花生、嗑嗑瓜子聊聊天。“隆重”起來,也會找個電爐子,煮鍋大雜燴一起品嚐,日子過得十分愜意。當然,最忙的還是張導演,一有空間時間又得埋首分鏡頭了。

在天台,主要拍攝地點是國清寺及附近的石梁飛瀑。石梁飛瀑指的是有一天然石梁懸架在瀑布之上,湍急的瀑布就從石梁下飛瀉而下,十分壯觀。石樑中凸端垂,梁脊很窄,兩旁又苔蘚滿綴,而頂端能走的寬度只相等於體操用的平衡木。石梁盡頭處前方放著一個香爐,據說有些僧人為表其誠,常常會走過石梁去上香。

影片中覺遠離開少林寺時,站在高坡上遠眺(鏡頭接河南白無瑕牧羊、後遭禿鷹擄走)的鏡頭,需要李連傑走過狹窄的梁脊後再登上高坡。拍之前我曾提議給他綁一條安全繩再過去,可是他很有信心地說不必了,果然很穩妥地走了過去,拍完又穩妥地走了回來。也許因為我“心血少”,我至今仍覺得這鏡頭外的一幕是挺驚險的。

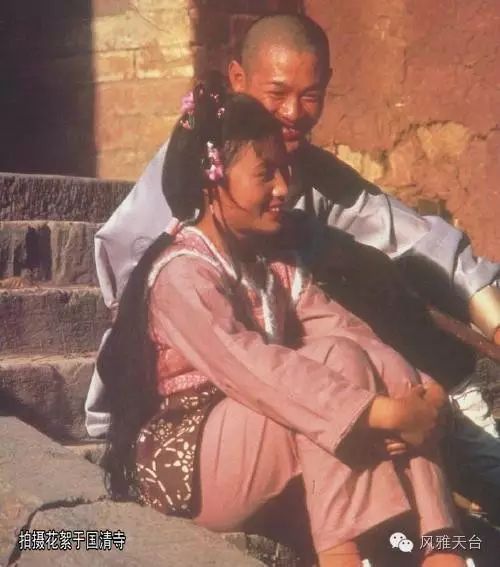

在石梁瀑布下的水潭,張導演則用來拍攝一些“零碎”鏡頭,例如覺遠初進少林寺時與眾棍僧一起用尖底水桶打水(這場戲的大部份鏡頭是在河南登封拍的,部份鏡頭則移來這裡拍)以及後來埋狗的鏡頭。還有一場是覺遠從王仁則官邸救出白無瑕後,白無瑕為他清洗傷口的戲。這場戲拍得很順利,但在拍攝期間卻發生了一件我至今仍歷歷在目的驚嚇事件。

話說那天下午準備開工時,我發現水潭旁邊有一條小蛇屍體,我早在剛認識副導演盧兆璋時,便聽她的新聯同事說過她怕蛇的故事,所以一見死蛇,即吩咐身邊的幾個人把蛇移走,以免被盧兆璋見到。沒想到我的話音剛落,其中一位聽者已用棍子把蛇挑起再甩向水潭對面的盧兆璋,還喊道:“盧導演,蛇來了!”

我一見便知壞了,抬頭望去,只見盧兆璋盯著越空而來的飛蛇,已被嚇得呆若木雞,也不懂得躲避,直到蛇落地之後良久才喊出聲來。大家見她臉色蒼白、渾身發抖,才知道這個玩笑開得太大了。那位把蛇甩向她的人也因此不安了好長時間。所以,我一直提醒身邊的朋友,有些玩笑是不能亂開的。

殺青在花港

張導演把劇組帶到天台縣,主要看中國清寺內的香積廚和大殿。在香積廚拍的內容有兩場,一場是覺遠初進少林寺時,棍僧煮田雞粥給他吃,另一場是覺遠不滿“穿起袈裟事更多”,決定離開少林寺。

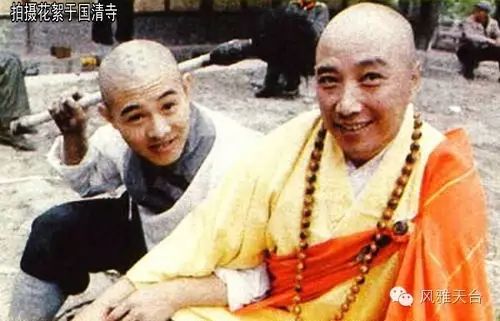

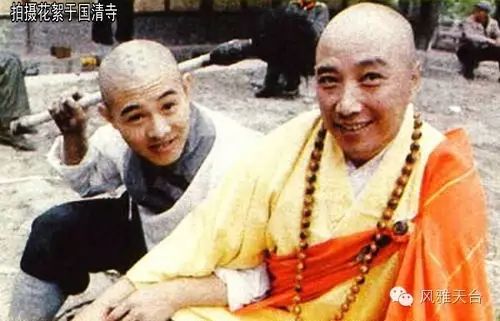

在大殿拍的,是影片中一頭一尾兩場主戲,內容是覺遠受戒以及李世民封賜。在拍攝這兩場戲之前,張導演特別邀請國清寺的住持大師向劇組有關人員講解、傳授戲中涉及的佛教禮儀。大師處事認真,要求十三棍僧等在拍攝前一個星期,每天凌晨四時左右,穿上整齊的僧服袈裟,參加寺內的早課。拍攝時更親自登上高台代替張導演發號施令。他確實給予我們很大的支持和幫助,堪稱是這部影片的佛教顧問。

除了劇組本身的演員,影片中出現的其他僧人均由國清寺的真正僧人擔任,其氣度及真實性實在不作他人想。從中也可見張導演對待每一場戲的認真態度。住持大師對飾演覺遠及一眾和尚演員的虛心好學及準確演出也大加讚賞,忍不住對張導演說:“要是他們能夠留下來就好了!”

後來,影片公映後,觀眾們大多著眼於影片中的動作場面和人物刻劃,鮮有像後來的電影導演賈樟柯那樣著眼於影片在宏揚佛教方面的意義。前文多次提及的武打電影歷史專家趙偉曾引述賈樟柯的一段文字,如下:

之前在縣城晃,你知道有和尚有廟宇,可是只有《西遊記》告訴你一點佛教知識。但《少林寺》裡大量的佛教的戒律,受戒是怎麼回事,這個電影一下子打開了很多佛教的知識。這個很厲害的。這個就是電影的作用,讓你突破自我,給你很多新的經驗……。

不過,後來也有觀眾指出影片中覺遠受戒時在頭頂燒香疤(或稱燒戒疤)的情節不符合歷史真實,因為佛教燒香疤的儀式始於元朝,與影片的時代背景不符。這點在寫劇本時,張導演是知道的,不過出於效果考慮才決定採用。

其實,在劇本創作階段及拍攝過程中,也常出現歷史真實與戲劇效果的平衡問題,例如李世民登基成了“萬歲爺”封賜少林寺的真實時間,應該是覺遠受戒多年以後了,現在影片把不同時間段的情節放在一起,無非也是基於戲劇效果的考慮。此外,在製作道具時也有這樣的情況,如果按照真實,刀劍等兵器應該是“鐵色”的,但我們則給它們加上“錫紙”,使它們看起來“醒目”一些。又例如,李翰祥曾向張導演提出過少林寺山門的牌匾是清朝康熙皇帝寫的,不符合影片的時代背景……。

我們只能說,在製作過程中,我們是認真的,但無法做到完全按照歷史的真實,畢竟,“十三棍僧救唐王”的故事也只是一個傳說。

石梁飛瀑是浙江省的著名景點,歷代遊人墨客均曾極力描繪。國清寺的影響更遠及國內外,據說當年鍳真和尚東渡日本前便曾來此參拜。兩個場景在影片中出現,無疑給影片增添了色彩和內蘊。

大概七月初,天台縣的拍攝工作也圓滿結朿,劇組即轉回杭州。

在杭州,我們只在花港的藏山閣前拍了一天共兩場戲,正如前文所說,一場是覺遠和悟空練武時,因報仇心切,下手凶狠而遭僧值訓斥。另一場是覺遠提水回寺時聞練武聲,於是爬上牆頭偷看眾棍僧練武。他爬牆偷看的鏡頭是在河南少林寺拍的,而棍僧練武的畫面則在此拍攝。

在整部影片中,張導演共安排了三場棍僧一起練武的戲,一場是集體棍,一場是集體拳,以上兩場都有劃一的動作,而在花港拍的這一場,則是百花齊放,各人表演不同的武藝,計有師父(於海)的螳螂拳、色空(孫建魁)的單刀、悟空(胡堅強)的地趟拳、未空(杜傳揚)的九節鞭、了空(劉懷良)的繩鏢,半空(王珏)的槍術、 玄空(崔志強)的大刀、道空(尋峰)的劍術、慧因(蔣洪波)的三節棍、 慧能(方平)的通臂拳、志操(潘漢光)的棍術等,集傳統拳術和長兵、短兵、軟兵於一爐 。

場中的演員均出身於正規武術隊,每個人都能熟練掌握多樣兵器和拳種,也各有“看家本領”,身手自是不凡,這也是影片的武打場面能呈多樣化、異彩紛陳的原因。

隨著以上兩場戲拍完,《少林寺》的拍攝工作也宣告殺青了。

題外話:有人看了電影《少林寺》去少林寺找瀑布,那有什麼瀑布呢?原來這個瀑布在浙江天台山,叫石梁飛瀑。

來源:風雅天台微信公眾號

https://res.youuu.com/zjres/2023/4/13/qbhJvBbGrXVG3NGjbZMqzsQa9VP3ja8l1He.jpg

掃描二維碼分享到手機

![]()

+關註

1982年,電影《少林寺》正式公映,那拳拳到肉的真功夫,匡扶正義的少林武僧,讓這部電影成為銀幕上的永恆經典,當時以1毛錢的票價創下1.6億的票房神話。今年是電影《少林寺》(香港銀都機構有限公司出品)上映41週年,該片在年初以4K修復版本在日本重映,再度引起國內外觀眾的高度關注。而該片的編劇、副導演、香港知名電影人、施揚平,也在日前接受了電影作者魏君子邀請,同電影文化研究者飛鴻黃一起回顧了《少林寺》的誕生過程,獨家解密該片台前幕後的拍攝故事,尤其是在浙江天台山的拍攝經歷。

天台之行

張鑫炎導演這次帶周攝影和我來杭州,本無挑選演員的打算,碰上計春華純屬意外收穫。其他的時間便都花在原定的看景上,而協助我們安排行程的是當地政府機關人員樓燮文。

當年張鑫炎導演在杭州選中的場景,計有岳王廟(用來拍攝少林寺棍僧練棍時遇覺遠前來投奔)、竹林(用來拍攝覺遠與眾棍僧吃狗肉,以及白無瑕因愛狗喪命與覺遠起衝突)、靈隱寺門前的山洞(用來拍攝白無瑕送燒雞給躲在洞裡的李世民和覺遠吃)、西湖“花港觀魚”(用來拍攝少林寺棍僧練武)。

至此,尚欠缺的場景主要是少林寺的主景“替身”部份。在杭州,自然考慮過氣度恢宏的靈隱寺,不過,張導演認為靈隠寺並不適合影片所需,而屬意他家鄉寧波的天童寺,後來經樓燮文介紹,才決定先到位於天台縣的國清寺看看。

我們是乘坐長途汽車前往天台縣的,一早從杭州出發,抵達天台縣已經是下午兩三點鐘。張導演決定先在縣城安頓下來,翌日才去國清寺。沒想到,我們入住的地方便是《塞外奪寶》劇組的駐地,之前我也知道影片即將開拍,卻不知道它的外景地就在這裡。

《塞外奪寶》的劇組人員大部份是我公司同事,還有《少林寺》原來的服裝設計王季平,以及許先和梁永泰兩位聯合導演。

許先是鳳凰的基本導演,梁永泰則是外聘的導演兼武術指導。公司聘請梁永泰的原因是,不久前他剛替我們公司的一部時裝片擔任動作指導,有過不錯的合作關係。近因則是《塞外奪寶》是一部武打片,按慣例需要配備武術指導負責設計動作及處理武打場面。

有一件事順便說一下,梁永泰原名梁小熊,出身武行。在此之前,已拍過很多電影,一直都用真名,唯獨參與鳳凰的兩部電影,都改用“梁永泰”,究其原因,離不開當時特殊的政治環境。那時香港有一個親台灣政權的組織“自由總會”,規定只有該會會員擔任主創的電影才可以進入台灣巿場,同時禁止會員替“左派”電影公司工作,否則會遭該會針對、封殺。所以,這種改名現象,在當時“長鳳新”的影片中隨處可見。那時,我也曾替“長鳳新”以外的製片公司寫劇本,製片公司同樣因為我非該會會員而不敢打上我的真實姓名。這些都是題外話了,只是作為歷史資料順便說說而已。

我們到達駐地時,見梁永泰正帶領一眾演員(忘了張豐毅和王姬是否在場,肯定在場的有來自專業武術隊的王群、嚴平、董洪林、王秀萍、郭良、孫根發等)練習一些“香港式”功夫片中常見的基本動作。

梁小熊當時是新晉的動作指導,工作認真負責。我作為外行人,看著場中各人認真練習著的情形,心裡卻覺得有點彆扭,因為這些動作的風格與場中武術運動員原來熟悉的大相徑庭,無異於要他們從新學習,而且在適應和掌握過程中顯得有點格格不入。當然,以上只屬風格的選擇問題,與對錯無關。

至於梁小熊在2009年與洪金寶合作,憑《葉問》一片獲得香港電影金像獎及台灣金馬獎的“最佳動作設計獎”,也足以證明他的實力了。

翌日一早,我們便驅車前往國清寺。國清寺建於隋代,已有一千四百多年歷史,與河南少林寺同期,乃中國佛教天台宗和日本佛教天台宗的祖庭。

結果,張導演在寺內選中了用來拍攝覺遠受戒、李世民封賜等多場主戲的大殿和棍僧為覺遠烹制食物的香積廚。另外還選中寺外一處名為“石梁飛瀑”的景點,用來拍攝棍僧以尖底水桶打水、覺遠私自離開少林寺過程及白無瑕為覺遠清洗傷口等戲份。據說後來影片上映時,很多人都受影片中的景色吸引前往少林寺參觀,結果大失所望,蓋因這些場景很多是遠從浙江省的杭州和天台國清寺借來的。即是說,電影中有很多在同一場戲中出現跨省場景的情況,例如覺遠偷看棍僧練武的鏡頭是在河南少林寺拍的,而他眼中棍僧練武的情景則是在杭州西湖拍的……。

再訪天台

杭州的戲拍完後,劇組即轉往浙江省天台縣,將在國清寺及其附近拍攝整部電影余下的戲份。按說,在天台縣拍完後,整部影片也就殺青了。不過,根據我的記憶,最後的殺青戲是在杭州花港觀魚區內一個名為藏山閣的亭子前拍的,兩場都是練武戲。一場是眾棍僧演練武藝,另一場是覺遠和棍僧悟空練習攻防之術。

2018年我去杭州時,還特意去重游舊地,一切似乎都沒什麽改變。我能肯定曾在藏山閣前拍過戲,卻一直未能肯定是否整部影片的殺青戲。同年年底,我和李連傑在張導演家中聊起“最後一天在哪裡拍的”時,得出的肯定答案也是杭州。那為什麽會在天台拍完之後再回杭州拍這兩場戲呢?原因是張導演本來也是想在天台縣國清寺拍這兩場戲的,後來覺得那裡的場景沒有花港好,才決定搬回花港拍,反正在天台縣拍完後劇組還得回杭州再解散,而且該兩場戲的道具很簡單,只是棍僧們使用的兵器而已。

劇組抵達天台縣的時間大約六月中,住在一年前張導演和我、周攝影三人來看景時所住的地方。由於此時剩下未拍的內容全是文戲,不必像在其他地方那樣一有空間時間便要忙於編排武打動作,所以清間多了,大家在工余時間相聚的時間也就更多了。不過,和在其他地方一樣,大家都極少出去逛街,更加不會上館子或泡“夜店”(那時的夜店,都是大牌檔式的食肆),原因之一是大家都沒什麼錢,性格上也不習慣。晚上,大家都喜歡聚在某人的房間里剝剝花生、嗑嗑瓜子聊聊天。“隆重”起來,也會找個電爐子,煮鍋大雜燴一起品嚐,日子過得十分愜意。當然,最忙的還是張導演,一有空間時間又得埋首分鏡頭了。

在天台,主要拍攝地點是國清寺及附近的石梁飛瀑。石梁飛瀑指的是有一天然石梁懸架在瀑布之上,湍急的瀑布就從石梁下飛瀉而下,十分壯觀。石樑中凸端垂,梁脊很窄,兩旁又苔蘚滿綴,而頂端能走的寬度只相等於體操用的平衡木。石梁盡頭處前方放著一個香爐,據說有些僧人為表其誠,常常會走過石梁去上香。

影片中覺遠離開少林寺時,站在高坡上遠眺(鏡頭接河南白無瑕牧羊、後遭禿鷹擄走)的鏡頭,需要李連傑走過狹窄的梁脊後再登上高坡。拍之前我曾提議給他綁一條安全繩再過去,可是他很有信心地說不必了,果然很穩妥地走了過去,拍完又穩妥地走了回來。也許因為我“心血少”,我至今仍覺得這鏡頭外的一幕是挺驚險的。

在石梁瀑布下的水潭,張導演則用來拍攝一些“零碎”鏡頭,例如覺遠初進少林寺時與眾棍僧一起用尖底水桶打水(這場戲的大部份鏡頭是在河南登封拍的,部份鏡頭則移來這裡拍)以及後來埋狗的鏡頭。還有一場是覺遠從王仁則官邸救出白無瑕後,白無瑕為他清洗傷口的戲。這場戲拍得很順利,但在拍攝期間卻發生了一件我至今仍歷歷在目的驚嚇事件。

話說那天下午準備開工時,我發現水潭旁邊有一條小蛇屍體,我早在剛認識副導演盧兆璋時,便聽她的新聯同事說過她怕蛇的故事,所以一見死蛇,即吩咐身邊的幾個人把蛇移走,以免被盧兆璋見到。沒想到我的話音剛落,其中一位聽者已用棍子把蛇挑起再甩向水潭對面的盧兆璋,還喊道:“盧導演,蛇來了!”

我一見便知壞了,抬頭望去,只見盧兆璋盯著越空而來的飛蛇,已被嚇得呆若木雞,也不懂得躲避,直到蛇落地之後良久才喊出聲來。大家見她臉色蒼白、渾身發抖,才知道這個玩笑開得太大了。那位把蛇甩向她的人也因此不安了好長時間。所以,我一直提醒身邊的朋友,有些玩笑是不能亂開的。

殺青在花港

張導演把劇組帶到天台縣,主要看中國清寺內的香積廚和大殿。在香積廚拍的內容有兩場,一場是覺遠初進少林寺時,棍僧煮田雞粥給他吃,另一場是覺遠不滿“穿起袈裟事更多”,決定離開少林寺。

在大殿拍的,是影片中一頭一尾兩場主戲,內容是覺遠受戒以及李世民封賜。在拍攝這兩場戲之前,張導演特別邀請國清寺的住持大師向劇組有關人員講解、傳授戲中涉及的佛教禮儀。大師處事認真,要求十三棍僧等在拍攝前一個星期,每天凌晨四時左右,穿上整齊的僧服袈裟,參加寺內的早課。拍攝時更親自登上高台代替張導演發號施令。他確實給予我們很大的支持和幫助,堪稱是這部影片的佛教顧問。

除了劇組本身的演員,影片中出現的其他僧人均由國清寺的真正僧人擔任,其氣度及真實性實在不作他人想。從中也可見張導演對待每一場戲的認真態度。住持大師對飾演覺遠及一眾和尚演員的虛心好學及準確演出也大加讚賞,忍不住對張導演說:“要是他們能夠留下來就好了!”

後來,影片公映後,觀眾們大多著眼於影片中的動作場面和人物刻劃,鮮有像後來的電影導演賈樟柯那樣著眼於影片在宏揚佛教方面的意義。前文多次提及的武打電影歷史專家趙偉曾引述賈樟柯的一段文字,如下:

之前在縣城晃,你知道有和尚有廟宇,可是只有《西遊記》告訴你一點佛教知識。但《少林寺》裡大量的佛教的戒律,受戒是怎麼回事,這個電影一下子打開了很多佛教的知識。這個很厲害的。這個就是電影的作用,讓你突破自我,給你很多新的經驗……。

不過,後來也有觀眾指出影片中覺遠受戒時在頭頂燒香疤(或稱燒戒疤)的情節不符合歷史真實,因為佛教燒香疤的儀式始於元朝,與影片的時代背景不符。這點在寫劇本時,張導演是知道的,不過出於效果考慮才決定採用。

其實,在劇本創作階段及拍攝過程中,也常出現歷史真實與戲劇效果的平衡問題,例如李世民登基成了“萬歲爺”封賜少林寺的真實時間,應該是覺遠受戒多年以後了,現在影片把不同時間段的情節放在一起,無非也是基於戲劇效果的考慮。此外,在製作道具時也有這樣的情況,如果按照真實,刀劍等兵器應該是“鐵色”的,但我們則給它們加上“錫紙”,使它們看起來“醒目”一些。又例如,李翰祥曾向張導演提出過少林寺山門的牌匾是清朝康熙皇帝寫的,不符合影片的時代背景……。

我們只能說,在製作過程中,我們是認真的,但無法做到完全按照歷史的真實,畢竟,“十三棍僧救唐王”的故事也只是一個傳說。

石梁飛瀑是浙江省的著名景點,歷代遊人墨客均曾極力描繪。國清寺的影響更遠及國內外,據說當年鍳真和尚東渡日本前便曾來此參拜。兩個場景在影片中出現,無疑給影片增添了色彩和內蘊。

大概七月初,天台縣的拍攝工作也圓滿結朿,劇組即轉回杭州。

在杭州,我們只在花港的藏山閣前拍了一天共兩場戲,正如前文所說,一場是覺遠和悟空練武時,因報仇心切,下手凶狠而遭僧值訓斥。另一場是覺遠提水回寺時聞練武聲,於是爬上牆頭偷看眾棍僧練武。他爬牆偷看的鏡頭是在河南少林寺拍的,而棍僧練武的畫面則在此拍攝。

在整部影片中,張導演共安排了三場棍僧一起練武的戲,一場是集體棍,一場是集體拳,以上兩場都有劃一的動作,而在花港拍的這一場,則是百花齊放,各人表演不同的武藝,計有師父(於海)的螳螂拳、色空(孫建魁)的單刀、悟空(胡堅強)的地趟拳、未空(杜傳揚)的九節鞭、了空(劉懷良)的繩鏢,半空(王珏)的槍術、 玄空(崔志強)的大刀、道空(尋峰)的劍術、慧因(蔣洪波)的三節棍、 慧能(方平)的通臂拳、志操(潘漢光)的棍術等,集傳統拳術和長兵、短兵、軟兵於一爐 。

場中的演員均出身於正規武術隊,每個人都能熟練掌握多樣兵器和拳種,也各有“看家本領”,身手自是不凡,這也是影片的武打場面能呈多樣化、異彩紛陳的原因。

隨著以上兩場戲拍完,《少林寺》的拍攝工作也宣告殺青了。

題外話:有人看了電影《少林寺》去少林寺找瀑布,那有什麼瀑布呢?原來這個瀑布在浙江天台山,叫石梁飛瀑。

來源:風雅天台微信公眾號

https://res.youuu.com/zjres/2023/4/13/qbhJvBbGrXVG3NGjbZMqzsQa9VP3ja8l1He.jpg