文|簡慧敏

未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。本年度的《財政預算案》就是這關鍵期的重要起點。在這重大的歷史節點,香港必須把握機遇,以經濟為軸、創新為核,主動融入國家發展大局,順應數字經濟發展潮流,全面對接大灣區建設,增強發展動能,為市民謀幸福,為開心香港譜新篇。

《2023年撥款條例草案》剛三讀通過預算案,顯示了在完善選舉制度後,立法會的審議效率獲得很大的提升。筆者對於本年度預算案中展現出的“苦中帶甜、解酸不減辣”深有所感,並希望就以下十方面進行深入探討。

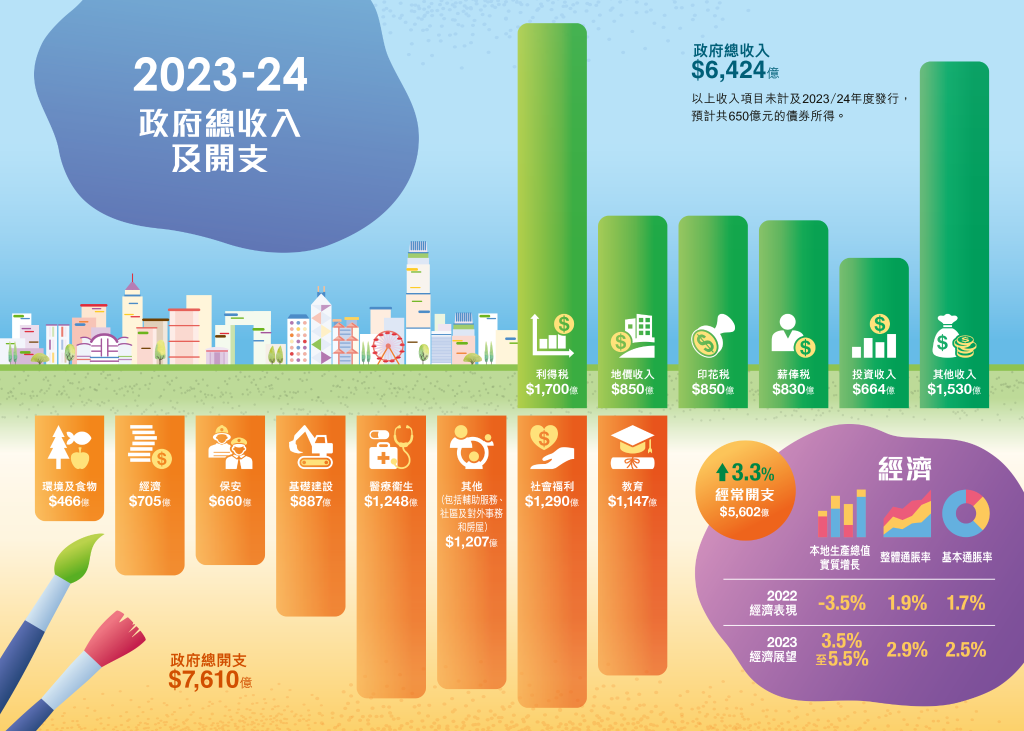

一、公共財政

本年度錄得1,398億赤字,是1997年回歸以來第二高。不過,誠如財政司司長所言,“量入為出”應看“經濟週期性”,而不是著重於個別財政年度的收支;面對公共財政壓力,節流是必須,開源更重要。目前香港未償還債務佔本地生產總值的4%,遠低於大部分其他先進經濟體,實是有很大的發債空間為長遠謀發展。以大型工程為例,北部都會區的發展和交椅洲人工島的填海項目已獲得行政長官肯定,這兩大發展引擎均會推展,當局大可採取多措並舉的融資方案,例如基礎建設債券、綠色債券、資產證券化結構性融資等來支持香港長遠發展的項目。

二、融入國家發展大局

正如習主席在第十四屆全國人民代表大會上強調:“推進強國建設,離不開香港的長期繁榮穩定”。今屆特區政府較以往更積極對接國家發展戰略,成立“融入國家發展大局督導組”。“督導組”由行政長官親自擔任組長,三位司長擔任副組長,把高層領導從“一”變成“一加三”。當局回應筆者的書面質詢時強調,會做好三方面的工作:一、調研,包括諮詢相關業界及持份者;二、協調統籌,領導官員要發揮作用;三、設定落實目標,密切監察進度確保落實。

這個“一加三”治理體系回應了筆者一直倡議的提升治理能力必須高層領導,展現了特區政府主動對接國家“十四五”規劃、粵港澳大灣區建設的決心。同時,特區政府也必須隨時檢視和靈活調動資源配備,確保相關工作如期進行,抓住當下與廣東省和深圳建立專班、剛結束的大灣區訪問團等帶來的良好勢頭,乘勢而爲。

三、維護國家安全

國家安全是穩定繁榮的基石。“二十大報告”指出要統籌安全與發展,預算案中提到要妥善管控和預早辨識潛在風險,牢固穩守“金融安全”的底線,因此特區政府應投放更多的資源進行調研、預警和防範的工作,尤以金融安全、網絡安全、關鍵基礎設施安全為重。以採購為例,特區政府部門在進行相關採購工作時應主動調研,如在調查的過程中發現合適的機構,可直接邀請其投標。

希望當局在進行各項工作時,時刻把“國家安全”列為首要考慮因素,切實做到國務院港澳辦主任夏寶龍所言:“國安”才能“港安”,“國安”才能“家安”。

四、推動數字經濟、第三代互聯網(Web3)

4月24日,第4屆聯合國世界數據論壇在杭州舉辦。論壇主題“擁抱數據共贏未來”便已開宗明義地告訴我們:數字經濟、智慧社會是未來發展的新趨勢。聯合國世界數據論壇選擇在杭州舉辦,可想而知,國家當今在相關領域的重要地位。

國家數字化轉型的步伐不斷加速。隨著今年2月《數字中國建設整體布局規劃》的出台、國家數據局的成立,“數字中國”已成為了國家的重大發展戰略。香港在發展數字經濟方面,必須要像特首所言,急起“追時間、追結果、追前列”。

筆者去年十月的議員議案“為數字經濟和電子特區政府立法”於大會上獲得通過,也很高興今次預算案以不少篇幅回應了數字經濟的發展,其中建設人工智慧超算中心、撥款2億元提升“智方便”運作、投放5,000萬元予數碼港推動Web3,均廣受業界歡迎。藉此契機,特區政府應緊貼市場需求,確保預算開支落到實處,並加大對數據治理體系的建設,提升數據管治的能力。

另外,筆者想再次強調法律賦能在助力數字經濟高速發展上的重要性:數字化時代將帶來顛覆性的創新變化,香港應盡早建立一套適應Web 3的普通法法律體系。希望“數字化經濟發展委員會”和將成立的“虛擬資產發展專責小組”,盡快設立一個法律體系建設小組,為數字經濟構築相應的法律體系。

五、鞏固國際金融中心地位

香港除了是“國際金融中心”,更應是“國家的國際金融中心”。香港必須找准自己的定位,大力用好開放型的經濟體、國際金融中心地位,助力國家高質量發展。因此,特區政府應繼續推動人民幣國際化,協助內地有序擴大金融市場開放和引導境外資金持有離岸人民幣資產。預算案內提到的有關離岸人民幣政策措施,包括進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍、“互換通”、研究在港發行國債期貨等,也必須盡快落實,促進香港金融服務業加快發展及提升香港離岸人民幣樞紐的地位。

早前筆者曾就新的“資本投資者入境計劃”提出口頭質詢,當局已表明會在金融資產以外增加有利香港長遠發展的投資類別,包括創科企業,並增加以人民幣計價的資產,這項突破性的舉措在人民幣國際化的進程中具有積極的影響。

此外,在“香港投資管理有限公司”的620億元中,300億元會以“共同投資基金”方式配置。特區政府在訂定“共同投資基金”的投資規劃及策略時,可利用“資本投資者入境計劃”形成的累計資金池,與“共同投資基金”配對,產生疊加效應,增強發展動能。

六、發展國際綠色科技及金融中心

在剛過去的大灣區訪問團中,筆者看到內地不少的創科規劃能在發展的同時兼顧環境保育,值得香港借鑒,將“金融”、“創科”和“綠色”進行有機結合。筆者樂見今次預算案推出措施發展“國際綠色科技及金融中心”,構建綠色科技生態圈、綠色金融創新、認證標準銜接,也認同要建立組織架構才能引領發展方向。如果即將成立的“綠色科技及金融發展委員會”可以擴大延攬的專家範圍,從本地專才拓寬至國家級專家,相信將有助我們從國家層面看“碳中和”政策,以財政資源配合發展。

香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的優勢,加上“國際金融中心”地位,在碳交易市場的潛力巨大。本港應起橋梁作用,研究如何將國家與國際市場連接起來,包括對接的碳排放標準、確保高質量碳積分的供應充足。香港交易所去年年底推出香港國際碳市場Core Climate,是香港邁向成為全球領先的可持續發展金融中心之一的重要一步。下一步我期待當局可以推出更多前瞻性的政策,包括增加Core Climate的碳信用交易品種和交易方式,讓香港在發展國際優質自願碳市場的同時,為國家雙碳目標作貢獻。

七、提升國際航空樞紐地位

今次的大灣區考察團讓筆者看到了大灣區協同發展的優勢。尤其是位於東莞的全球首個直達機場空側的跨境海空聯運項目—東莞-香港國際空港中心,實行“兩地一檢”,將貨物安檢伸延至“上游”,由東莞無縫運達香港機場空側,再利用香港的國際航空網絡直接轉運到世界各地,大大提升貨運效率,發揮香港的空運中轉樞紐功能。

筆者也樂見預算案把“機場城市”列作重點發展項目,通過“海天中轉大樓”和三跑系統提升香港國際機場的容量,進一步加強香港作為區内多式聯運樞紐的角色。

八、改善民生

施政報告提出的“簡約公屋”計劃,無疑可以在短期內填補十年公營房屋供應不均的缺口,改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素。不過執法力度不足和公屋流轉慢依然是亟待解決的關鍵問題,申訴專員公署日前宣布展開調查,審研當局打擊濫用公屋資源的工作,包括對租戶住用情況的監察、對租戶入息和資產申報的審查,以及跟進懷疑濫用公屋個案的機制。希望調查結果會有助特區政府制訂切實的機制和措施,遏止濫用公屋單位的行為,保障公屋資源獲得公平分配及合理運用。

九、關愛共融

今次預算案中預留1億元加強支持婦女發展,體現出特區政府有針對性地回應的女性的需要。在4月12日的財務委員會特別會議,筆者曾就青年及婦女事務向局方提問,其中便包括婦女自強基金相關問題。筆者建議當局增加配對機制,團結社會力量,支持婦女實踐自我、發揮潛能。

青年是社會的未來、希望和棟樑。筆者希望特區政府在幫助青年“四業”發展時能更全面,善用已成立的“大灣區香港青年創新創業基地聯盟”,為大灣區創業的香港青年提供更大的支援。同時,也可借鑒東莞的鰜魚洲文創園。這處經過活化的工業區遺址,進駐了不少新媒體、新經濟企業,已成為了東莞的文化新地標。特區政府可考慮興建本地的“青年文創園”,與支持青年人創業的“青年發展基金”產生協同效應,必能有助落實《青年發展藍圖》,協助青年發展才能。

十、優化人口政策

面對少子化、老齡化社會,預算案應更具相關政策的導向性。除了集中精力推人才政策之外,人口政策的研究不容忽視。誠然,子女免稅額能直接減輕市民的育兒負擔,有其積極作用,特區政府接納筆者的建議增加子女免稅額,惠及30多萬納稅人,但是在政策上,鼓勵生育的取態仍然不夠明顯。根據特區政府統計處資料,最新的女性總生育率從2021年的0.77進一步降至2022年的0.7,情況堪憂。筆者曾多次建議採取更進取的子女免稅政策,以“漸進”甚至“倍進”方式遞增,第一胎免稅13萬、第二胎19.5萬,三胎或以上每胎26萬,鼓勵“生得多、養得好”,期望特區政府將來能積極考慮。同時,也期望民政及青年事務局能帶頭推動婦女友善政策,以釋放更多人力資源,配合人才政策的實施,如增設遞進式子女免稅額提升生育率,提供更適切的幼兒照顧支援服務。樂見婦女事務委員會增加年青女性的代表,將她們的聲音和需求帶到策略制訂的層面。

在中華民族偉大復興的新征程上,香港有著獨特而重要的角色,可以發揮難以替代的作用。然而獨木難成舟,獨樹難成林,社會各界必須團結一致,共同為香港的未來發展出謀獻策,才能幫助香港全速復蘇,實現種下梧桐樹、引得鳳凰來的美好願景。

https://res.youuu.com/zjres/2023/5/8/xjT1y6nN4LkDzBqZwDyBur1FTGcZLP0qUQz.png

掃描二維碼分享到手機