基於「象思維」來拜讀道家的《易經》、《道德經》和《黃帝內經》三部醫道同源的經典,可分別提成三句名言:「聖人立象以盡意」,「大象無形」,「平人氣象」。就生命之人的形象角度來研究這三部經典,《黃帝內經》占其首位。而最具有形象代表性的篇幅,是在靈樞第六十四篇「陰陽二十五人」。

經文「陰陽二十五人」屬於中醫的望診內容,具體落在觀察形象。有曰:「二十五人之形,血氣之所生,別而以候,從外知內」。在木火土金水五形人中,每形裏又有五種人,故有五五二十五種不同形象之人。氣血在人身經絡中的運行規律,決定了人的形象生成。在不受年齡局限的條件下,分析氣血在經絡中循行的現象,這是「從外知內」的原理。簡言之,通過觀察人的形態特征,可以判別其氣質特性(注:這裏的「氣質」不是西方心理學的氣質temperament)。

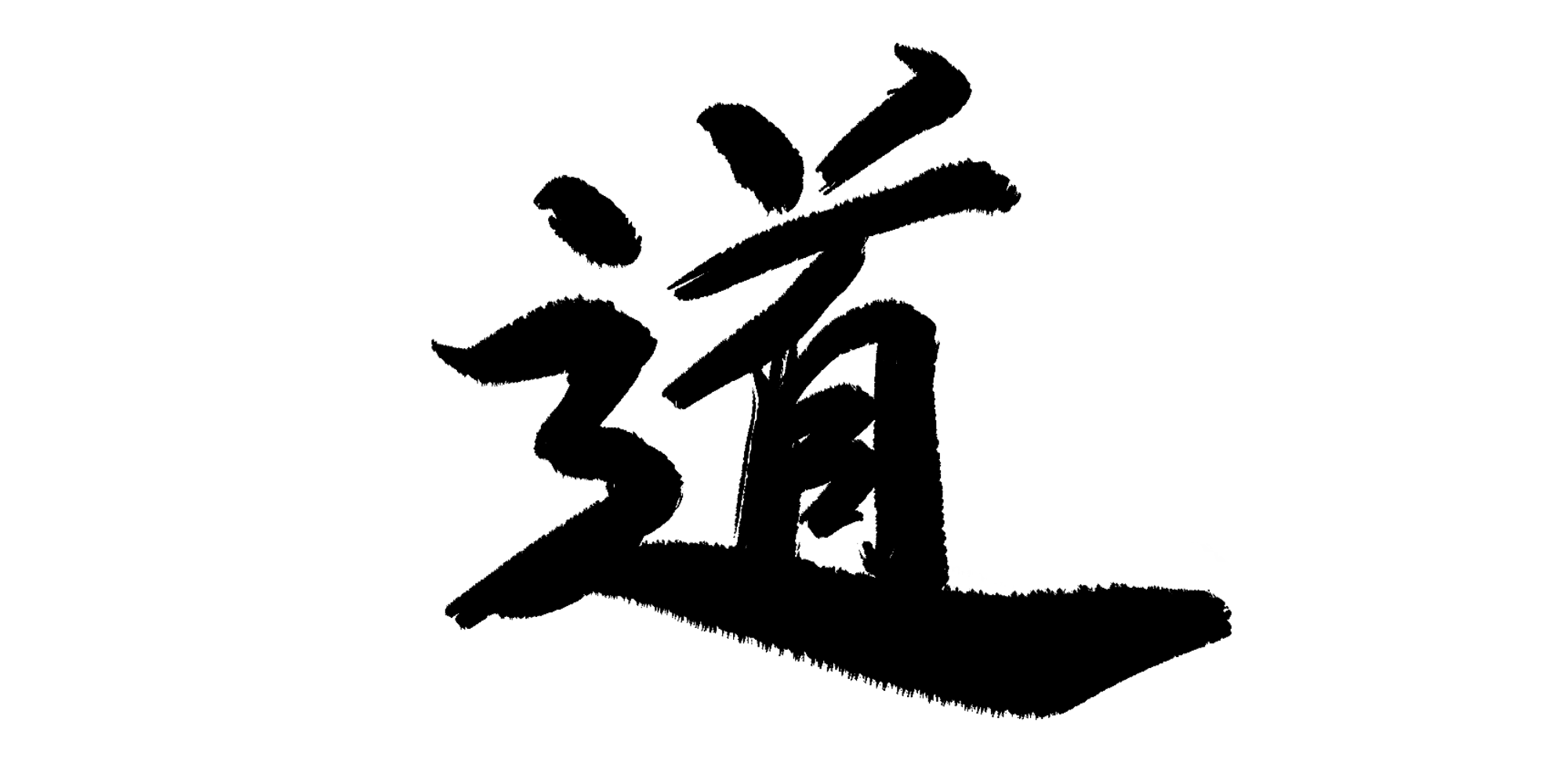

真正「觀」「察」人,是「道」與「術」地結合。「觀」是觀形象之道,不僅包括人們聽和看等的感知,也包括運用超過第六感的知覺,來采集有關的形象信息;「察」是察形象之術,細察感知和知覺獲取來的信息,進行辨析考證,得出對形象的判斷。人的生命形象是由氣所決定,由於自然現象是無數的萬千氣象,單獨的「觀」形象之道,文字描述極為有限,故而須要結合「察」形象之術來形容。這裏需要強調的是,《黃帝內經》的「從外知內」,是觀察人形象的望診,不是人們常說算命的看相。

· 從人們常用語言的文字來審視歸納,「象」與「相」是有區別的。

「象」 側重在於動態,常有隱性的含義。如「氣象」、「形象」、「天象」、「現象」、「印象」、「想象」、 「意象」、「抽象」、「景象」 、「表象」、 「象征」......等。

「相」 側重在於靜態,常有顯性的含義。如「相面」、「相貌」、「相術」、「長相」、「面相」、「手相」、「坐相」、「站相」、「色相」、「凶相」、「相機」、「相紙」等。

· 從道佛兩家不同語境來看,在對人觀察的時候,「象」與「相」也是有區別的。

道家以氣論「象」。《黃帝內經》論述的五形人理論,講明了「象由氣生」,揭示了「氣」在藏府經絡循行路線中的強弱與形象有關,不僅決定外在形態,還決定內在的氣質。

佛家以心論「相」。佛家的「相由心生」,說明了人的面相是由內在心境所決定。這遵循著佛家著名的因果關系定律。既包含「種因得果」的關系,也包含「雙重因果」和「無盡重疊」的因果關系。

· 從道家「生象」與佛家「生相」來看,觀察人的「象」與「相」還存在著統一。

道家的「象由氣生」與佛家的「相由心生」的共同之處,在於都遵循因果關系定律。兩者之間還存在著前後的過程聯系。佛家的「心生」是道家的「氣生」源頭,佛家的「相」是道家「象」的結尾。即:心生氣;氣生象;象生相。

通過「生氣」,來調節不同循行路線中氣的強弱,可以讓人定向的生象,實現改造人相。這個有效途徑的前提,是被調者必須心生想法,再順「氣」自然地改造。這與人們常言的「江山易改稟性難移」異曲同工,並不矛盾。

其實,人們說的「難移」問題,是沒有發現可以用「氣」的功能來解答。中醫通過氣與味的調理,不僅可以改變體質,也可以改變人的形象,甚至可以定向遷移地改變形象。如采用針灸推拿來調節某些經脈氣血的強弱,或者依靠飲食藥物來調理藏府功能的強弱,都可以改造人,讓人達到自己想要的形象。只要心生因的想法,通過調氣實施,就可以獲得相應之果的相。

筆者認識一位中醫人,在聽過我《黃帝內經》五形人的講座後,知道調理經脈氣血可以改變人的形態與氣質,就在自己身上進行了嘗試,對膽經氣血進行了調理。經過一年多的時間,發現自己原本土形人的圓臉,被調理成木形人的長臉了。不僅形態特征改變了,氣質特性也發生了相應改變——原來喜歡通過與人溝通,從中獲取信息,學習知識,改變後,樂意閱讀書籍,思考問題,自我修行,獲取智慧。於是得到了原來心裏期望的相,自己非常滿意。

上例證實了道家「象由氣生」,是佛家「相由心生」前因後果中的過程。

https://res.youuu.com/zjres/2023/7/11/PVeF4E1UuiawFrhQ9TBEum0I1ckbeJAtz3i.jpg