牛奶可以製作雪糕、奶製品,飼養乳牛的地方叫“牧場”。從前在南區薄扶林也有個大牧場,鼎盛時飼養逾3,000頭乳牛,提供新鮮牛奶。雖然這個大牧場已不復存在,但在從前的牧場範圍內保留了逾百年的一級歷史建築,經活化後成為“薄鳧林牧場”(薄鳧林讀薄扶林,為薄扶林的古稱)博物館,並於今年正式對外開放。薄扶林及牛奶公司前世今生的故事,就由這一處開始說起。

前身為舊牛奶公司宿舍

位於薄扶林道的薄鳧林牧場,前身是1887年建成的舊牛奶公司高級職員宿舍,屬於發展局第四期活化歷史建築伙伴計劃一部分。2009年獲評為一級歷史建築,並於2015年6月開始活化,去年正式對公眾開放。薄鳧林牧場的“鳧”字,粵音同為“扶”,項目為突顯出這座建築物的悠久及豐富歷史,取其古名薄鳧林。

活化後的牧場保留了昔日英倫風的古典設計特色,用作展覽舊牛奶公司的文物和器具,以及長達200多年的薄扶林村歷史,亦會舉辦古蹟導賞活動及手作工作坊,成為南區又一熱門打卡點。

歐陸風格民房重現

薄扶林是香港出產牛奶的發源地,匯集了本地乳品工業發展等豐富歷史。當年牛奶公司建立的牧場範圍遼闊,東至瑪麗醫院、西至華富邨一帶,現時的大型屋苑置富花園及薄扶林花園都在昔日牧場範圍內,漫山遍野都是牧草,成為當地居民的共同回憶。現時牧場剩下的主要歷史建築包括原名為“寶馬”(Braemar)的高級職員宿舍,以及被香港演藝學院活化再利用的舊牛奶公司辦公室主樓與牛棚。

舊牛奶公司高級職員宿舍,由主樓、傭工宿舍和車庫組成。活化後仍可見不少原有建築特色,車庫變身為訪客接待室,主樓金字頂及陽廊被修復,牆身沿用以前的麻石牆壁,並加建能夠看到博寮海峽及日落美景的L形斜道。入口樓梯末端有拱頂石裝飾,中間的拱心石是構成圓拱頂的關鍵。屋內的雕飾可見英式風格,兩條分別供主人和家傭使用的樓梯、室內壁爐和木樓板等亦被保留下來,再放置古式傢具,昔日一廳兩房的居所被還原重現。主人房的窗外望向西高山風景,窗台物料盡是水磨石,而窗戶兩層設計,其中一層是便於通風採光的木製百葉窗。

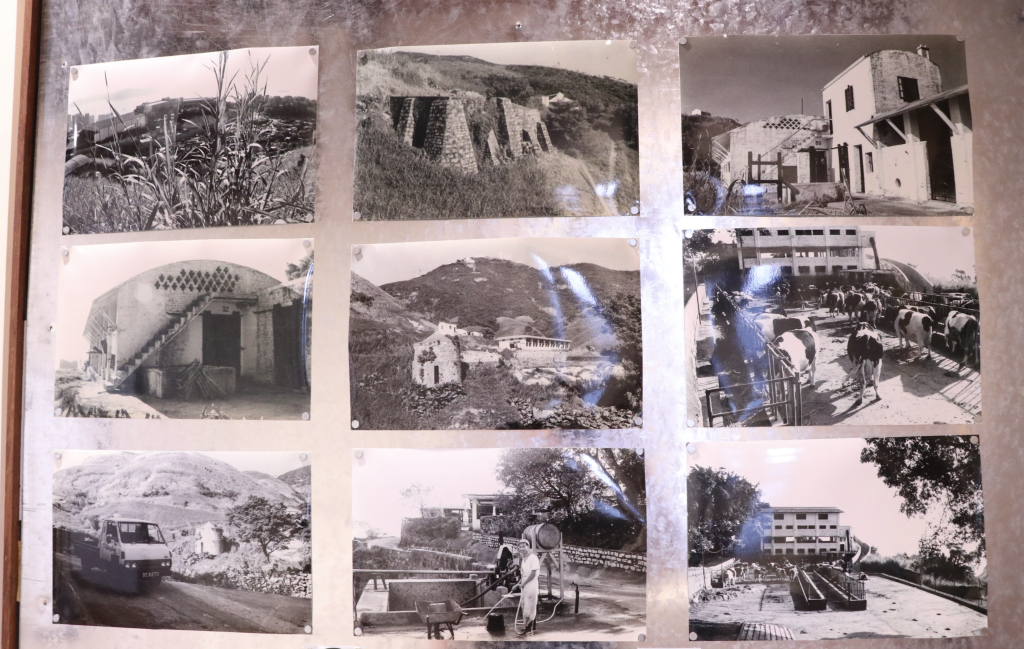

主樓是一幢兩層高的建築物,上層為抹灰磚牆,下層樓層以特厚的花崗岩石建造、築牆,四面石牆上有圓形、像牛眼的窗或矮門。因為當時的外籍人士不習慣香港潮濕的天氣,這樣的設計有助排走地面的熱氣及潮濕,保持大屋在盛夏時依然乾爽涼快;而牆上的“牛眼窗”同作通風防潮之用。主樓內部化身成小型博物館,展出富有紀念價值的牛奶公司文物和器具,包括昔日雪糕杯、厚玻璃牛奶樽、第一代送奶車、舊照片等等,呈現昔日牧場運作的情景。

留住薄扶林村文化

除古蹟以外,主樓的後院增設了露天劇場,用作表演及休閒場地,是放空、閱讀或閒聊的好地方,預計會邀請附近的伯大尼演藝學院古蹟校園的學生或文藝創作人士表演。牧場內還新建了一座副樓,目前用作舉辦“留住薄扶林村之後”的展覽,有不少村民手作玩意、簡介村民工作坊的攤位等。不定時有村民在現場展示傳統紮染、竹藝紮作、糖環和擂茶等手作工藝。

牛奶公司由蘇格蘭籍醫生文遜(Patrick Manson)於1886年與五位股東共同創立。他與遮打爵士到港島多處與周邊海島考察為牧場選址,最後選中海拔約500呎(約152米)高的薄扶林谷地。當時文遜醫生從英國購入80頭乳牛,並聘請專家護理。牧場在1980年代已經結束,但其遺跡散落在薄扶林道兩旁及置富花園一帶。是次活化項目只保留了一個宿舍建築,還有牛欄、牧場等未受保護。活化計劃由香港明愛及薄扶林村文化地境保育有限公司策劃及營運,希望將薄鳧林牧場打造成“活着的博物館”,推動保育工作。

預約安排

目前牧場為避免人流過多,接受已預約人士進場參觀及參與活動。參觀名額有限,額滿即止。有關導賞團詳情,可到官網查詢。

地址﹕香港薄扶林道141A號(國際廚藝學院後面)

開放時間﹕星期一至日(星期三和公眾假期除外):10:00am - 12:30pm,14:00pm -18:00pm

來源:《港紙》