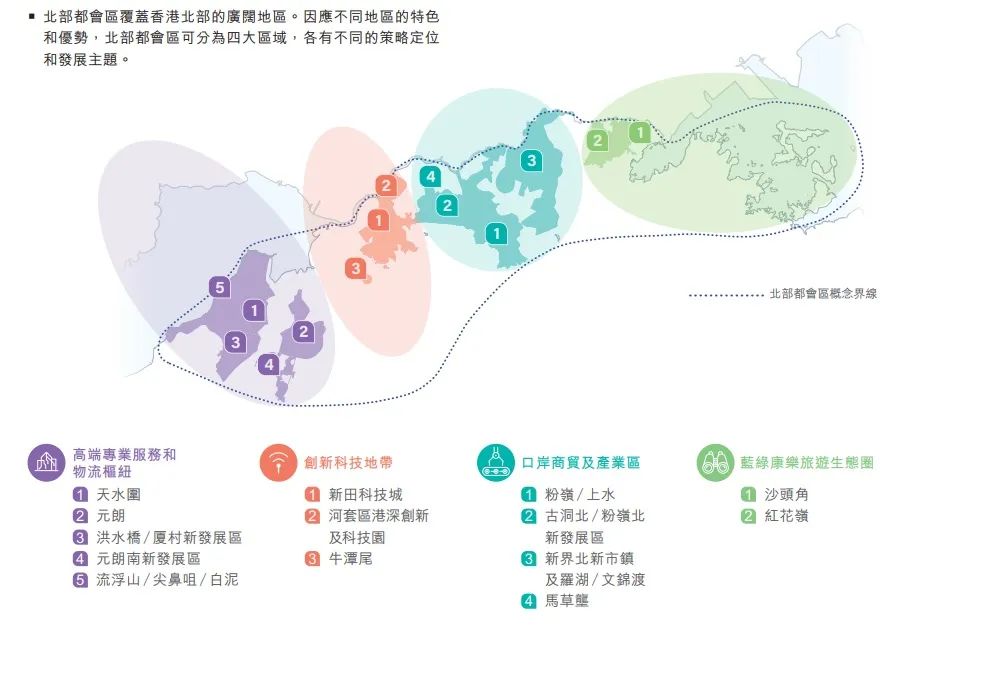

特區政府10月30日發布《北部都會區行動綱領》,勾劃出北部都會區發展藍圖。該區域面積達3萬公頃,約佔香港總面積三分之一,靠近深圳發展動力最強的都市核心區和創科產業基地,擁有七個口岸,將成為帶動香港發展的引擎,以及與其他大灣區城市合作的重要平台。《行動綱領》將北部都會區由西至東分為四大區域,包括“高端專業服務和物流樞紐”、“創新科技地帶”、“口岸商貿及產業區”和“藍綠康樂旅遊生態圈”。其中,在備受關注的“創新科技地帶”部分,《行動綱領》提出,港深兩地政府將探討在河套區設立“跨河橋樑小口岸”,初步構思是預先登記人士可以創新便捷的出入境安排來往香港河套區及深圳科創園區,讓使用者得到最大程度的便利。

《行動綱領》提出,特區政府一直與深圳市政府共同推展皇崗口岸重建工作,目標是於2025年年底建成新皇崗口岸聯檢大樓。為了加強口岸的處理容量,兩地政府同意在新皇崗口岸實施“一地兩檢”安排,並正積極研究推行“合作查驗、一次放行”通關模式,提升整個通關體驗和效率。新皇崗口岸實施“一地兩檢”,可釋放約20公頃的落馬洲管制站用地作創科用途。另外,為方便港深兩地創科人員日常頻繁的跨境流動,特區政府會探討在河套區設立“跨河橋樑小口岸”,初步構思是預先登記人士可以創新便捷的出入境安排來往香港河套區及深圳科創園區,讓使用者得到最大程度的便利。特區政府將與內地政府商討詳情。

發展局局長寧漢豪當日在記者會闡述行動綱領內容,指行動綱領列出三個發展區域和一個以旅遊保育為主的區域,未來三年的發展重點,也有專章列出未來十年的主要發展里程碑,以兩個五年區分,呼應本屆特區政府以結果為目標的施政文化,並成為北部都會區發展的客觀績效指標,讓公眾可以監察政府的工作進度和成效。

未來人口重鎮

提供超50萬套新住宅

北部都會區統籌辦事處主任丘卓恆表示,北部都會區可提供約3000多公頃新發展土地,提供超過50萬個新住宅單位,是香港未來房屋供應重鎮,其中約1400公頃可在十年內供發展。

他又說,北部都會區會提供大量產業用地予產業發展,如新田科技城將有一半發展面積劃作創科產業用地,屬過往發展新區較少有的做法。而受惠於產業發展,北部都會區可提供50萬個工作職位,有助減少跨區通勤需要和交通壓力。

北部都會區分為四個大區域,西面是高端專業服務和物流樞紐,涵蓋元朗和天水圍新市鎮、正動工的洪水橋/廈村新發展區、元朗南新發展區,以及規劃中的流浮山一帶。

他指,洪水橋/廈村會以高端專業服務為產業定位,將提供不少於200萬平方米的商業樓面面積。

由於毗鄰深圳灣口岸,洪水橋/廈村也有潛力發展成現代物流重鎮,特區政府已在洪水橋/廈村、元朗南預留超過70公頃物流用地。

創新科技地帶

相當於17個科學園

其東面的創新科技地帶佔地300公頃,主要涵蓋新田科技城、河套區,以及北環線沿線的牛潭尾地區,可容納約700萬平方米總樓面面積,規模相當於17個科學園。

河套區首三座大樓明年陸續落成,而新田科技城的首批新創科土地會在明年動工,預計最早2026年完成第一批土地平整。

另一發展區域是口岸商貿及產業區,包括上水、粉嶺、古洞北/粉嶺北新發展區,以及研究中的新界北新市鎮。丘卓恆說,該區有三個口岸的便利,其發展範圍也較大,有潛力發展各種與口岸相關或需要較大土地範圍運作的經濟用途。

至於藍綠康樂旅遊生態圈位於北部都會區最東部,涵蓋紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角、印洲塘等地區,有豐富的天然資源、傳統鄉鎮,可作康樂及旅遊發展。

丘卓恆又指,特區政府將在北部都會區內發展“北都大學教育城”,在洪水橋/廈村、牛潭尾及新界北新市鎮共預留超過60公頃用地,供專上院校發展校園,其中,牛潭尾的發展方案明年出台。特區政府也會預留用地作職專教育和國際學校發展。

特區政府2024年或之前會為所有相關新土地發展項目制訂土地用途和發展方案,2027年或之前為主要發展項目啟動收地程序。2032年或之前會完成四成土地平整和落成四成新增單位。

來源:香港特區政府粵港澳大灣區速遞

https://res.youuu.com/zjres/2023/10/31/2JJuUaLsERJ3zBL1idmQTpZ2U2bY8MhSomk.jpeg

掃描二維碼分享到手機

![]()

+關註

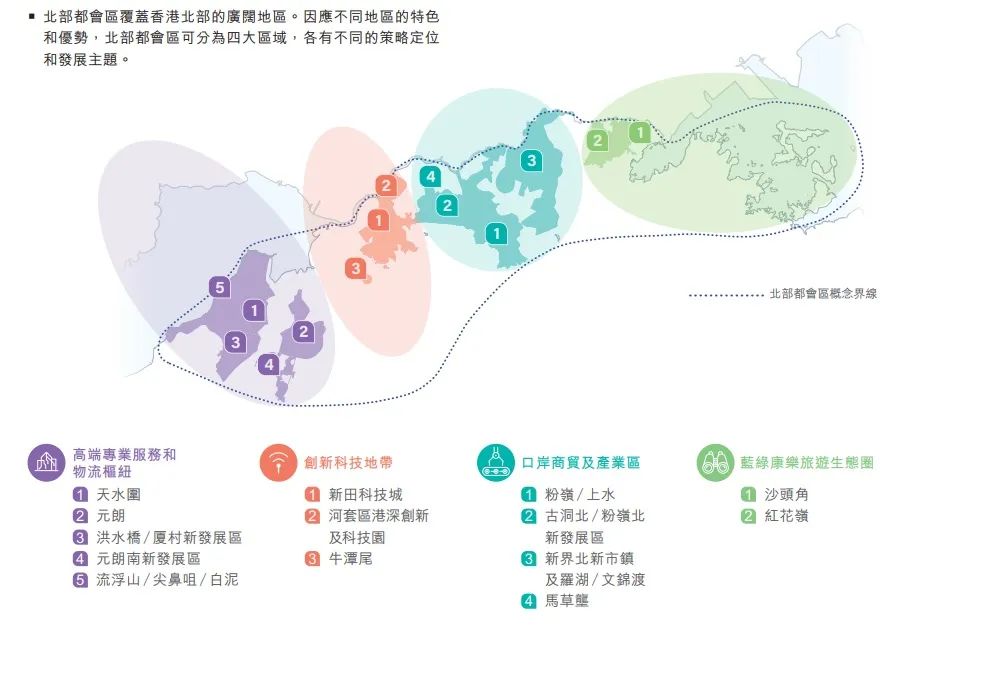

特區政府10月30日發布《北部都會區行動綱領》,勾劃出北部都會區發展藍圖。該區域面積達3萬公頃,約佔香港總面積三分之一,靠近深圳發展動力最強的都市核心區和創科產業基地,擁有七個口岸,將成為帶動香港發展的引擎,以及與其他大灣區城市合作的重要平台。《行動綱領》將北部都會區由西至東分為四大區域,包括“高端專業服務和物流樞紐”、“創新科技地帶”、“口岸商貿及產業區”和“藍綠康樂旅遊生態圈”。其中,在備受關注的“創新科技地帶”部分,《行動綱領》提出,港深兩地政府將探討在河套區設立“跨河橋樑小口岸”,初步構思是預先登記人士可以創新便捷的出入境安排來往香港河套區及深圳科創園區,讓使用者得到最大程度的便利。

《行動綱領》提出,特區政府一直與深圳市政府共同推展皇崗口岸重建工作,目標是於2025年年底建成新皇崗口岸聯檢大樓。為了加強口岸的處理容量,兩地政府同意在新皇崗口岸實施“一地兩檢”安排,並正積極研究推行“合作查驗、一次放行”通關模式,提升整個通關體驗和效率。新皇崗口岸實施“一地兩檢”,可釋放約20公頃的落馬洲管制站用地作創科用途。另外,為方便港深兩地創科人員日常頻繁的跨境流動,特區政府會探討在河套區設立“跨河橋樑小口岸”,初步構思是預先登記人士可以創新便捷的出入境安排來往香港河套區及深圳科創園區,讓使用者得到最大程度的便利。特區政府將與內地政府商討詳情。

發展局局長寧漢豪當日在記者會闡述行動綱領內容,指行動綱領列出三個發展區域和一個以旅遊保育為主的區域,未來三年的發展重點,也有專章列出未來十年的主要發展里程碑,以兩個五年區分,呼應本屆特區政府以結果為目標的施政文化,並成為北部都會區發展的客觀績效指標,讓公眾可以監察政府的工作進度和成效。

未來人口重鎮

提供超50萬套新住宅

北部都會區統籌辦事處主任丘卓恆表示,北部都會區可提供約3000多公頃新發展土地,提供超過50萬個新住宅單位,是香港未來房屋供應重鎮,其中約1400公頃可在十年內供發展。

他又說,北部都會區會提供大量產業用地予產業發展,如新田科技城將有一半發展面積劃作創科產業用地,屬過往發展新區較少有的做法。而受惠於產業發展,北部都會區可提供50萬個工作職位,有助減少跨區通勤需要和交通壓力。

北部都會區分為四個大區域,西面是高端專業服務和物流樞紐,涵蓋元朗和天水圍新市鎮、正動工的洪水橋/廈村新發展區、元朗南新發展區,以及規劃中的流浮山一帶。

他指,洪水橋/廈村會以高端專業服務為產業定位,將提供不少於200萬平方米的商業樓面面積。

由於毗鄰深圳灣口岸,洪水橋/廈村也有潛力發展成現代物流重鎮,特區政府已在洪水橋/廈村、元朗南預留超過70公頃物流用地。

創新科技地帶

相當於17個科學園

其東面的創新科技地帶佔地300公頃,主要涵蓋新田科技城、河套區,以及北環線沿線的牛潭尾地區,可容納約700萬平方米總樓面面積,規模相當於17個科學園。

河套區首三座大樓明年陸續落成,而新田科技城的首批新創科土地會在明年動工,預計最早2026年完成第一批土地平整。

另一發展區域是口岸商貿及產業區,包括上水、粉嶺、古洞北/粉嶺北新發展區,以及研究中的新界北新市鎮。丘卓恆說,該區有三個口岸的便利,其發展範圍也較大,有潛力發展各種與口岸相關或需要較大土地範圍運作的經濟用途。

至於藍綠康樂旅遊生態圈位於北部都會區最東部,涵蓋紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角、印洲塘等地區,有豐富的天然資源、傳統鄉鎮,可作康樂及旅遊發展。

丘卓恆又指,特區政府將在北部都會區內發展“北都大學教育城”,在洪水橋/廈村、牛潭尾及新界北新市鎮共預留超過60公頃用地,供專上院校發展校園,其中,牛潭尾的發展方案明年出台。特區政府也會預留用地作職專教育和國際學校發展。

特區政府2024年或之前會為所有相關新土地發展項目制訂土地用途和發展方案,2027年或之前為主要發展項目啟動收地程序。2032年或之前會完成四成土地平整和落成四成新增單位。

來源:香港特區政府粵港澳大灣區速遞

https://res.youuu.com/zjres/2023/10/31/2JJuUaLsERJ3zBL1idmQTpZ2U2bY8MhSomk.jpeg