文| 香港 李以建

著名作家金庸(查良鏞)先生的小說已經有多種語言版本問世,遍及全球,但他的其他作品,仍有大部分尚未結集成書出版。今年是金庸先生的百年誕辰,香港天地圖書有限公司出版了金庸先生秘書李以建先生編選的《金庸影話》《金庸學佛》《金庸隨筆》《金庸譯作》四本書,本文係李以建先生為《金庸隨筆》所撰的編者語,如其所言,“收錄編選於《金庸隨筆》的文章,雖僅為涓流之點滴,卻希冀以此為引,激發讀者和研究者的興趣,進一步去發掘和探究龐大的金庸世界的深層奧秘”。本刊獲作者授權發表,原文標題有修改。

武俠大師的“另一半功夫”

2018年,筆者應《北京青年報》副刊版負責人之約,為紀念金庸先生撰寫文章,該報十分慷慨,以整版的篇幅登載拙作。收到報紙時發覺,原本平平無奇的題目被改為〈金庸的功夫,世人只識得一半〉,頓然令整篇文章生輝。事後才知這畫龍點睛的神來之筆,乃出於同窗共讀的學長陳徒手兄。

確實,金庸除了十五部小說名聞天下,廣受海內外華人推崇,其他的作品卻一直掩藏在歷史的塵封之中。我為編選《香港當代作家作品選集 金庸卷》而撰寫的〈導讀:金庸的話語世界〉中曾談到,“時至今日,從官方到民間,從海內外的華人擴展到各國外籍的讀者,金庸小說可謂家喻戶曉;從學術研究的刊物到中小學授課的課本,金庸小說的閱讀和研究成為一門顯學。然而,金庸的社評卻尚未全部結集成書出版,仍鮮有人論及,更不用說他以諸多筆名撰寫的文藝批評、時評政論、專欄文章,以及翻譯著作和學術論文,這些都尚處於隱學階段”。

筆者有幸於金庸生前親聆教誨,在其親自指導下負責查閱收集並編輯他的文章和著作。金庸先生辭世後至今,這項工作仍在持續地進行。除了當年在報紙上刊發的武俠小說連載外,金庸早期曾翻譯英文著作,為報刊撰寫影評專欄、文藝批評,創作電影劇本及歌詞。創辦《明報》後則負責撰寫社評、“明窗小札”專欄文章、“自由談”及時評政論;其間同時還從事翻譯,乃至撰寫學術論文,而且這些各個不同的創作都持續了相當長的一段時間,還不包括他應約為其他報刊雜誌撰寫的文章,以及各種場合的演講等等。縱觀金庸的作品,數量之多、內容之豐,堪稱一絕。如果說,金庸的小說是浮現在海面上冰山的雄偉壯麗一角;那麼,金庸的社評、政論、隨筆、散文等創作則是深藏在水底下的那巨大的堅實厚重部份,二者是無法截然分割的一體,共同構成了金庸世界的寶藏。

“金學”拾遺:讀不完的金庸

金庸的小說已經有多種語言版本問世,遍及全球,但金庸的其他作品,仍有大部分尚未結集成書出版。目前,已經出版的有:明河社的《金庸散文》和《明窗小札.1963、1964》(上)(下)四冊;天地圖書的《金庸散文集》和《香港當代作家作品選集 金庸卷》;廣州朗聲圖書有限公司的《明窗小札.1963、1964、1965》(上)(下)六冊,以及尚待出版的1966、1967、1968年的五冊。即使加上此次天地圖書有限公司同時出版的《金庸影話》《金庸學佛》《金庸隨筆》《金庸譯作》這四本書,應該還不及金庸先生小說之外的作品的四分之一。限於篇幅,收錄編選於《金庸隨筆》的文章,雖僅為涓流之點滴,卻希冀以此為引,激發讀者和研究者的興趣,進一步去發掘和探究龐大的金庸世界的深層奧秘。

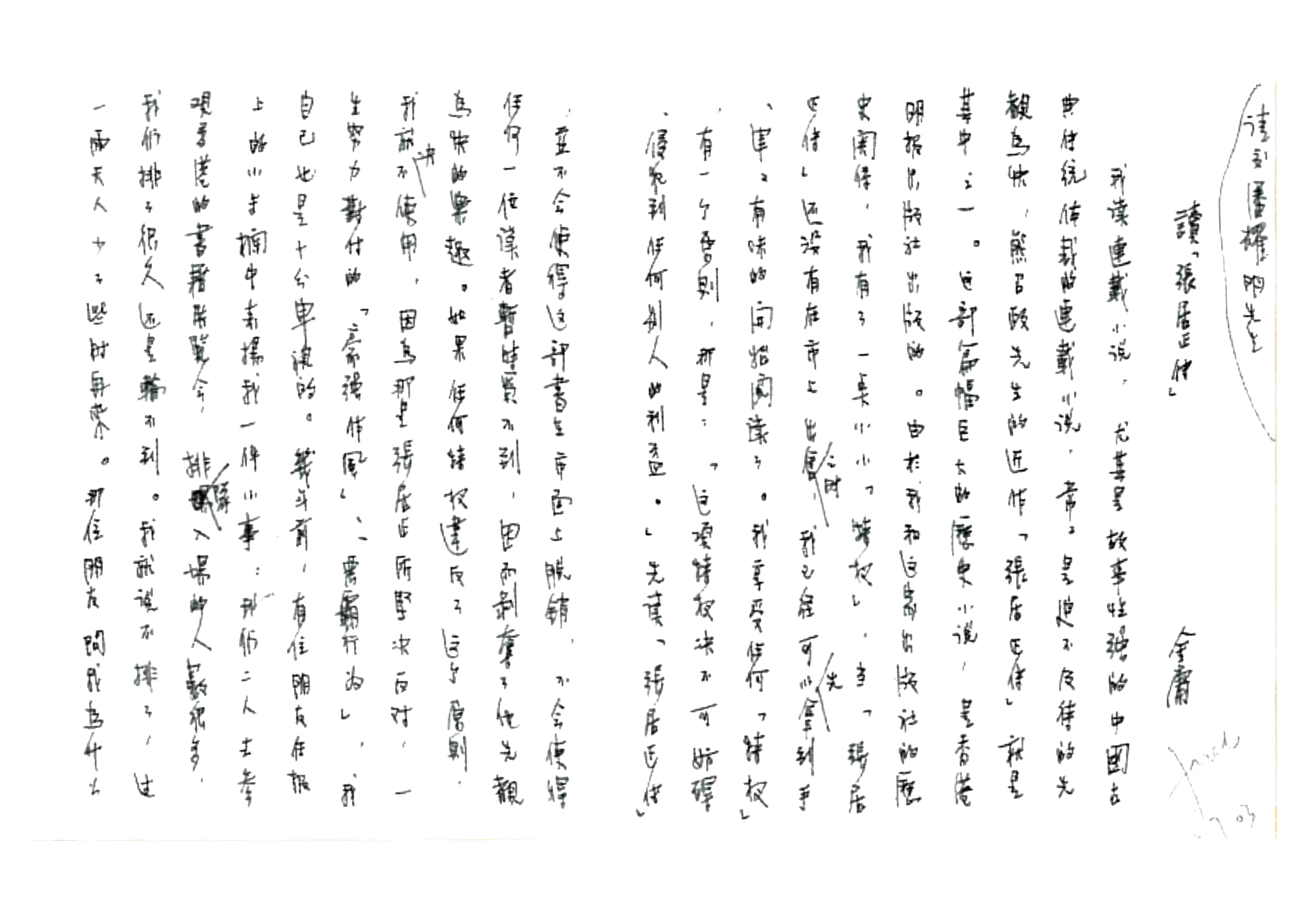

解釋一下書名。之所以稱為“隨筆”,因為金庸先生長期從事新聞事業,為報紙刊物撰稿,因此留下千字左右的短文特別多,用浩瀚二字來形容,一點也不為過。其中有的略長,分數期在特定的專欄上發表,但絕大多數都是獨立成篇。除了特定的專欄,如影話、影談、“明窗小札”專欄等的內容較為歸一、焦點集中,其餘的則信筆寫來,隨意而發,如天馬行空,不受拘束。內容方面更是上天入地,包羅萬有。從文學類別看,這些文章可以稱為散文、札記、雜文、特寫、隨筆,沒有嚴格的界限和區分。取用“隨筆”,一則通俗易懂,二則有容乃大,以便將眾多難以分門歸類的短文結集成書。此外,金庸先生撰寫短文使用的筆名頗多,收錄本書的文章均在目錄一一列明。金庸先生對寫作和文字,極為謹嚴縝密,幾近酷苛。他的眼中容不得絲毫的筆誤,且不說他自己的寫作,就連平時閱讀別人的書籍和文稿,一個標點符號的誤用都會立即被他用筆勾出,更不用說錯字錯句,他都是揮筆就改。金庸先生寫作時習慣使用五百格原稿紙,他留下的手稿,有的雖然修改處字跡密密麻麻,刪減添加不少,線條勾來勾去,但卻一點都不紊亂,一切都照編輯的慣例標指得清清楚楚,讀來毫無障礙。他書寫的文字和標點,嚴格遵守稿格的約束,筆畫清晰有力,從不飛龍走鳳似的亂塗。皆因他出身於編輯,受過編輯的專業訓練,具有編輯的道德,深知編輯的辛苦;無論面對他人的稿件,還是自己的作品,都一律嚴格要求,一絲不苟。有意思的是,他的文字敍述描寫,十分平白質樸,極少使用生僻的字眼;如果你用電腦打字,會發現可以打得非常快速,也非常順暢。

與此截然不同的是,金庸先生對自己的手稿,卻從不重視保留收存。現有所存手稿大多是從上世紀八十年代末起由歴任秘書負責保留的,至於1950至1970年代的,大部分都難以尋覓。原因之一,是當年他為《明報》撰稿時,由於其時使用鉛字印刷,金庸先生每天寫好文章,徑自交給排版工人處理,由他們按照文字挑選出每一個鉛字,排版印刷;可以想見,經由這些工人之手的手稿,當鉛字版排好送去付印時,那手稿已經揉皺到無法辨認,甚至殘缺破裂了,根本無法再收存保留。原因之二,是金庸先生對寫作十分投入,筆耕甚勤,但對於留存底稿,或是重新抄寫一遍,歷來都不太重視。即使是發表後,也很少做剪報保存。至於應約為其他報刊撰稿,他也是寫好稿就寄給對方,發表後,對方有心的會寄來刊載的報刊,無心的則音訊均杳,他也不追問。自從有了傳真機和複印機,經秘書的幫忙,金庸的手稿才略有保存。

金庸隨筆:讀史、悠遊、雜談、論政、議人生

本書收錄的隨筆,主要由五部分組成。

其一,金庸發表在《東南亞周刊》的“每週漫筆”的專欄文章。《東南亞周刊》是馬來西亞《南洋商報》和香港《明報》合作創辦的。每星期一期,隨報附送。為此,金庸在該刊開闢“每週漫談”專欄,大部分文章都是讀史筆記,談古論今,闡發開去。如〈談“才”與“德”〉(《東南亞周刊》,1963年,第二期),他贊成司馬光之說,認為“才與德都是到了完美境界的,那是‘聖人’,才與德都沒有的,那是‘愚人’,德比才強的是‘君子’,才比德強的人是‘小人’”。他以此來評價古代君王和現代政治人物,進而論國家和政黨的得失。再如〈“英”與“雄”不同〉(《東南亞周刊》,1963年,第十期),以魏人劉劭提出“聰明秀出稱為英,膽力過人稱為雄”的觀點來評析歷史人物,頗為獨到精闢。讀此文,再聯想到金庸小說中諸多人物,可辨其是英還是雄,誰才能稱得上真正的英雄。金庸對歷史情有獨鍾,且潛心研究,常有自己獨到的心得和與眾不同的看法。從某種意義上說,他創作的小說也是一種史實的虛構,即用虛構的筆墨來刻畫真實的歷史場景和人物,將事實和虛構相交融,闡釋世界,挖掘深層的人性。他最後撰寫的博士論文,更是名正言順的歷史領域的專業研究。

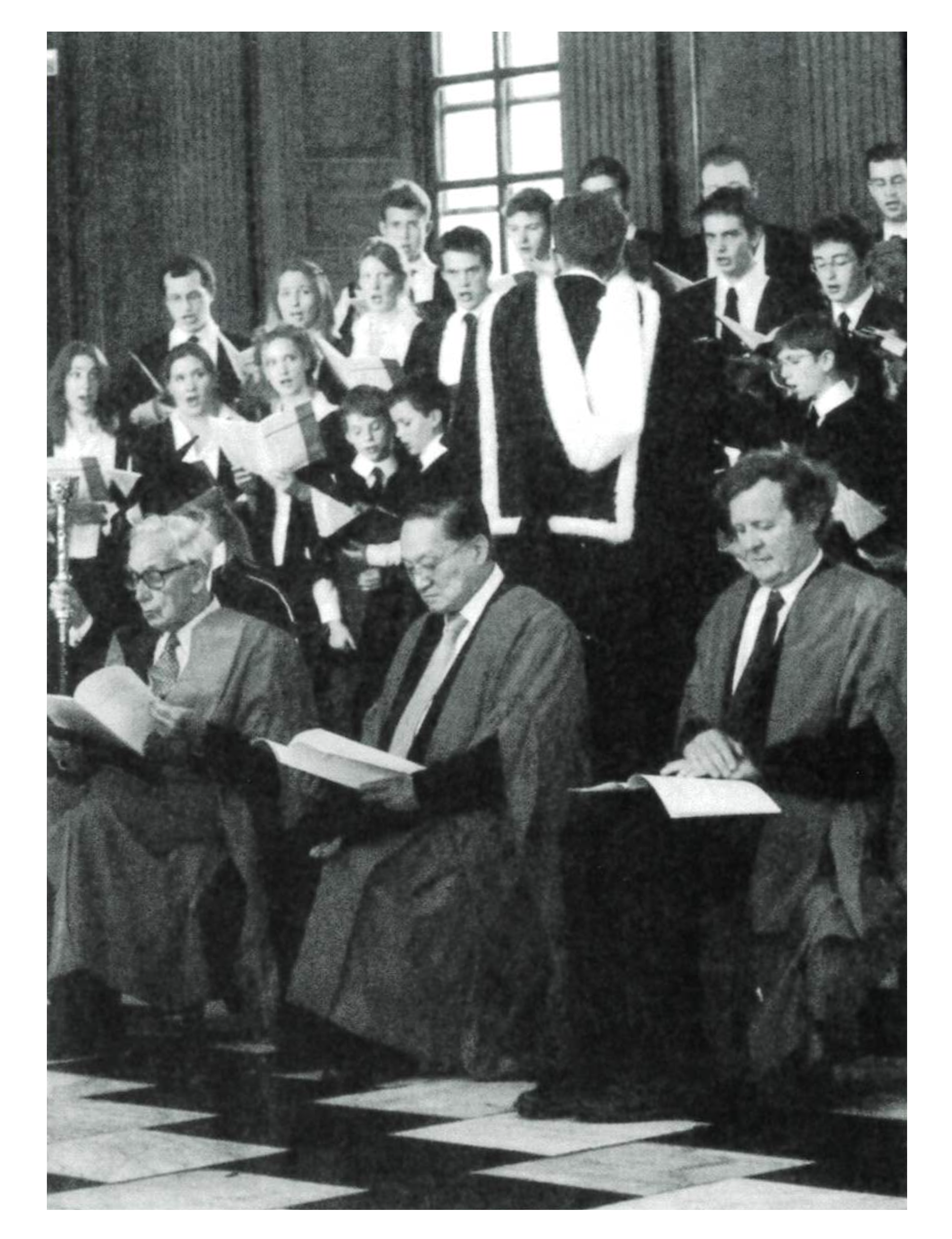

在這方面,影響金庸最深最遠的是世界著名的英國歷史學家湯恩比(Arnold Joseph Toynbee, 1889-1975)。他在《探求一個燦爛的世紀》序言〈不曾識面早相知〉中,曾回憶自己在抗日戰爭勝利後,“在上海西書店裡買到一本A.Toynbee(湯恩比)大著A Study of History(《歷史研究》)的節本,廢寢忘食地誦讀了四分之一後,登時猶如進入了一個從來沒有聽見過、見到過的瑰麗世界,料想劉姥姥初入大觀園,所見所聞亦不過如是。想不到世界上竟有這樣的學問,這樣的見解。湯恩比根據豐富的史實而得出結論:‘世界上各個文明所以能存在、進而興旺發達,都是由於遇上了重大的挑戰而能成功應付。’我非常信服這項規律。”金庸到了香港之後,還利用業餘的時間著手翻譯這本書,最終因忙而擱置。他提到:“此後數十年中,凡是湯恩比的著作,只要能買的到、借的到的,一定拿來細讀,包括《文明受考驗》、《戰爭與文明》、《從東到西——環遊世界記》、《對死亡的關懷》等書,以及他與池田大作先生《對話錄》的英文本。”

金庸極為敬佩大史學家湯恩比“對於史學的貢獻,並不是對於某個國家、某個時代、或在某些特殊問題上作出十分重要的研究成就,而是對整個人類文明的發展,分析出幾條普遍規律”。金庸認為,“中國向來對歷史家的要求是史學、史識、史筆,既要博學,又要有見識,文章又要寫得好,湯恩比可說三者具備。”饒有趣味的是,金庸在談及湯恩比“厚厚的十二卷《歷史研究》”時,不無感嘆地說,“相信從頭到尾讀過的人很少”,但我卻相信金庸自己曾完整地讀過。(〈大史學家湯恩比逝世〉,《明報》,1975年10月25日)

本書收錄的“每週漫筆”文章雖不多,卻可謂篇篇珠璣。從中不難看出,金庸力圖追求的史學、史實、史筆。

其二,金庸為《明報》撰寫的不定期的“旅遊寄簡”。金庸創辦《明報》伊始,就親自動筆撰寫每日的社評。間中每逢他需要外出參加各種活動,或世界性的報業聯合活動時,他會利用旅途或會議的間隙撰寫短文,以“金庸”之名作為“旅遊寄簡”發表。其中,有抵達異地的印象寫實,有狀寫當地的風土人情,有講述各種新鮮的體驗,有談論各地的見聞,等等。這些輕鬆、隨性的描寫和記敍,都是沿途所見所聞所思的實錄。

其三,選自金庸以“徐慧之”筆名,於1963年至1968年為《明報》撰寫的“明窗小札”專欄。“明窗小札”是每天一則的固定專欄,其時,金庸每天必須撰寫四篇到五篇文稿,固定的是:《明報》頭版的社評、武俠小說連載、翻譯外國政論,以及“明窗小札”;間中還有“自由談”的專稿;也就是說,金庸每天都要變換寫作的身份,扮演不同的角色,從各自的角度去撰寫這些短文。有時評,有政論,有譯作,有綜述,有文學創作。每篇的寫法不同,筆法更有區別,由此可見金庸的用心良苦,亦可見他橫溢的才華。特別要指出,這不是偶爾出現於幾天內的連續寫作,也不是數周或數月的寫作,而是長達數年的不間斷的寫作,真可謂前不見古人,後不見來者,唯有金庸真正做到了,唯有金庸才能做到。

本書的編選主要取自1966年至1968年“明窗小札”的文章,剔除當年冷戰時代有關中美蘇三方的政爭論戰,僅收錄較為輕鬆恬靜、貼近生活、富有人文趣味的篇什,讓讀者遠離戰爭的火藥味和爾虞我詐的權鬥,享受精神上的悠遊。這些篇幅,有的一望標題,即可意會到其中的幽默詼諧;有的講述趣聞軼事,讀之令人莞爾一笑;有的則透着精靈古怪,極盡辛辣諷刺。

其四,以“金庸”之名,於1980年4至6月為台灣《中國時報》開闢的專欄“明窗短論”撰寫的文章。編者在開篇介紹說,金庸“在‘明窗短論’專欄裡,他將以一個報人的閱識、史家的眼光、學者的胸懷、作家的筆觸,為我們辨明社會、文化及國際間政治、經濟的種種問題,他的觀點也許與我們不同,但卻值得我們深思,他的微言,可能只是雲淡風輕,卻也足堪我們細品”。

誠如所言,“明窗短論”基本屬政論文章。富有針對性,有的放矢,言之有物,論之成理,足顯政治雄辯之才。尤其是觸及國際問題時,他視野開闊,高屋建瓴,觀點鮮明,直抒己見,不畏強權和固有成見,勇於批評不合理的政策,提出富有建設性的倡議。如〈社會有異 制度難同〉(《中國時報》,1980年5月13日),一針見血指出:“美國當局的決策人以及一切研究外交政策的人,都從一個假定出發:美國的民主自由制度是最好的制度,美國外交政策的目標,在於使世界各國都實施美國的民主自由制度”。而事實上,“任何國家民族都有不同的歷史傳統、經濟背景、社會結構、人民的教育水準、宗教信仰等等。美國那一套決不是放諸四海而皆準的”。如果說,金庸當年尖銳指出問題的所在;那麽,時至今日,他的觀點依然經得起歷史和事實的考驗。

其五,散見於其他報刊雜誌上的文章,均首次收錄書中。“談藝論政議人生”,其意即去繁化簡,用來概括文章的大意。

談藝可分為二:一是金庸對自己作品的闡釋,即創作談;一是金庸對武俠小說和電影的評價。前者,如以林歡筆名撰寫的〈關於《絕代佳人》〉(《新晚報》,1953年9月19日);以金庸之名寫的〈漫談《書劍恩仇錄》〉(《新晚報》,1955年10月5日);還有談小說《碧血劍》《射雕英雄傳》《雪山飛狐》,以及對小說的“增刪改寫”。後者,如〈談批評武俠小說的標準〉(《新晚報》,1957年10月5日);〈對武俠片的期望〉(《中聯畫報》第58期,《峨嵋影片公司三週年紀念畫冊》,1961年5月),等等。這些文章都是研究和探討金庸的小說和創作的第一手資料,極具參考價值。

論政,有金庸應香港廉政公署刊物之約撰寫的〈貪污若再起,視之如大敵〉(《開拓人生路——百家聯寫》序,1998年);〈廉政與法治〉(《筆動傳誠:德育文集》,2016年),足顯金庸對香港的熱愛,以身作則的堂堂正氣。

議人生方面,〈來港前後〉是金庸初抵香港的感受;〈美好人生的兩大支柱〉即為善最樂和知足常樂,正是金庸畢生追求和踐行的人生信念。

(本文發布於《紫荊》雜誌2024年4月號,文中圖片除署名外,均來自紫荊特刊《金庸圖錄》)

https://res.youuu.com/zjres/2024/3/28/uduQqN3G3P75OylFzMBz729hV2ekYCJZ0Xs.png

掃描二維碼分享到手機