文|譚健鍬

我是個有點迷信的人。北京,去過好多次了。而兩次春天造訪後,回到澳門總是遭遇工作上的安全事件,被批得昏天黑地,我刻骨銘心,每每憶起,不免膽戰心驚,不知是巧合還是真有冥冥中的忌諱。

這次春天受邀訪京,我是猶豫了一下。我不知能否打破詛咒,那個芒刺在背的詛咒,但想起手中和心中那支筆,想起春天京城久違的玉蘭花和未溶冰,也就鼓起勇氣豁出去了,哪怕回到澳門繼續被厄運碾壓,坐班房、下油鍋、萬箭穿心,也值了。

星期四傍晚到達京城,也許因為文學盛會點燃了內心的激情,走出車門時並不感覺冷。一輪明月在長安街東側的建國門上空默默迎候。原本打算去什剎海走走,不料工作上的事突然把我心扯回澳門。用手機跟同事的一番緊急溝通後,磨磨蹭蹭,已十一點了,晚餐錯過,我腹中空空如也,不得不走出酒店大門。這時,披著大衣的我猛地打了個寒戰,原來氣溫早就撕掉友善面紗,露出苛刻真容。我努力往外走了幾十米,京城的夜沒有風,卻陰冷得瘆人,把骨頭都瘆碎了似的。最後不得不放棄外出尋覓夜宵,回臥室用兩根香蕉充飢。

翌日五點多醒來,不死心,我按計劃穿著短褲外出晨跑。還好,勇氣尚能壓倒寒氣。在幾條互相串通的胡同裡跑了三十分鐘,便找到護國寺小吃店,我毫不猶豫地點了慕名久矣的豆汁兒,決心首次體驗一下這“神往”的黑暗料理。就著焦圈和驢打滾這倆碳水兄弟,滾燙的豆汁儿入口時用輕微腐敗的酸味把舌尖打了個措手不及,接著在緩慢的吞嚥中,它的酸味被苦澀迅速取代,然後整個喉嚨都被一股植物發酵後的氣味霸占,沒有中藥的苦,沒有牛奶的香,沒有豆漿的滑,豆汁儿好像是特立獨行的怪俠,好像它唯一的功效就是去除熱開水的寡淡,然後在這有點微冷的早晨給你一個激靈,把你從高高在上打回草根的芸芸眾生中。

文學會議和參觀訪問如期進行。不少在視頻裡頻頻高談闊論、把文學解釋得鞭辟入裡的的名人大師紛紛登場,還有那些用小說、散文和評論把我打動得三月不知肉味的作家也逐次亮相。他們,距離我是那麼近,又那麼遠。合影,加微信,握手,掏書索簽,這都是團友們的標準動作,我也不能免俗,只不過明明知道發出微信加友請求,很大機會也是石沉大海。

其實,聽聽人家的發言足矣,做做綠葉真好,好不容易自由一下,在角落裡靜靜思考和審視這個世界光怪陸離的一面,也挺不錯。人的煩惱,來源於與身份和能力不匹配的貪欲,知識分子的酸楚,來源於對自身價值的過度溺愛和過高仰視。

從會議室到大禮堂,從展覽館到宴會廳,我都是一條默默游動的魚兒,徜徉在文學和文化的海洋裡,沒發出任何振聾發聵的論述,甚至不敢過多發出聲響,只怕打擾了文學館裡那些附著在偉大作家塑像上的靈魂。

熟悉的依舊熟悉,陌生的還是陌生。卸下社交的沉重外套,做回自己,哪怕是赤裸裸地假裝灑脫,也是一種風雅。

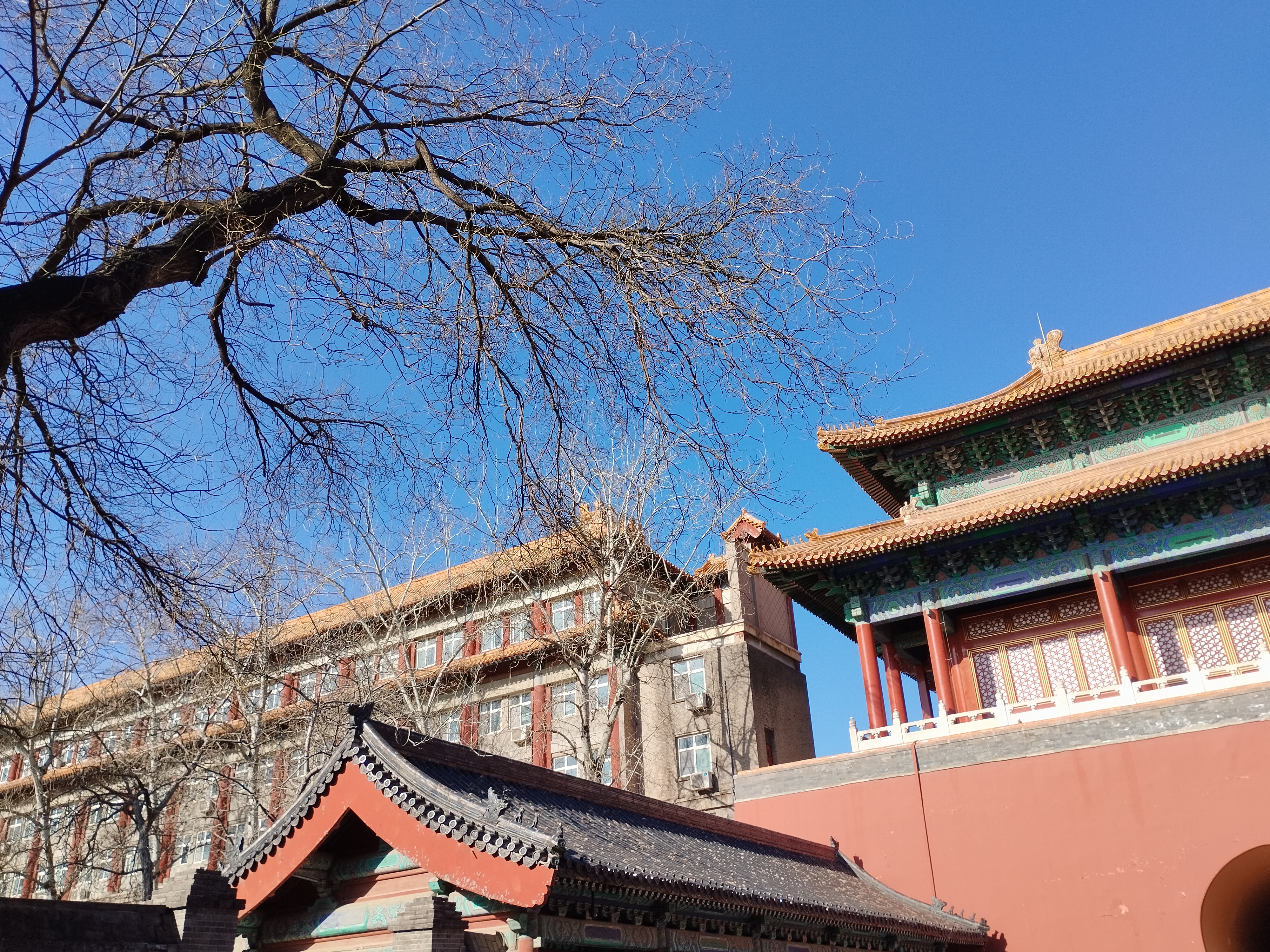

接下來的幾天,我徹底放鬆了。無論走在故宮的中軸線上,還是遊蕩在鐘樓、鼓樓的側柏下,還是在天津大學的校園裡聆聽,我都不再以簇擁名人為榮。熱鬧,不屬於文學的內核,只能停留在文學的外延罷了。

我的愉悅來自於和平凡者的交流,萌發於和新朋友的平等交往。在大巴上,偶然得知同行的對方來自陝西,碰巧我也跟西安頗有緣分,於是我和那兩女生聊得天花亂墜,從灑金橋到回民街,從肉夾饃到油潑面,從大雁塔到兵馬俑,從洛川蘋果的芳香到賈平凹的方言;不久又認識了一位作協的工作人員,我們以司馬遷為切入點,以蘇俄小說為調味料,一見如故,相見恨晚,聊到依依惜別還不肯罷休。在異鄉,我突然發現有個人也跟我一樣,學過俄語,讀過《靜靜的頓河》,能把蘇聯的七個最高領袖名字倒背如流,那一刻我真懷疑我碰到的是一面照射自己的鏡子!

我覺得文學之旅的意義和魅力就在於此,在失落中撈取滿足,在偶然的碰撞中發現必然的光芒,在看似荒蕪的心境裡找到情感的豐腴。這就是我為什麼要冒險打破詛咒,為什麼要嘗試豆汁儿的初衷吧?

很多人認為此行是一次”回家”,是的,不過這個家,其實不是某個具體的建築物,而是一個個朝你張開的臂彎,那裡原本就承載著你自己的理想、信念和價值認同感。

(作者係中國作家協會會員、澳門中華文化發展促進會常務理事、澳門鏡湖醫院心臟科主治醫生,文章觀點僅代表作者本人)

https://res.youuu.com/zjres/2024/4/6/BTrOoeikfbbPJjOlbqY0Xz4HQi3FgrTXgmU.jpg

掃描二維碼分享到手機

![]()

+關註

文|譚健鍬

我是個有點迷信的人。北京,去過好多次了。而兩次春天造訪後,回到澳門總是遭遇工作上的安全事件,被批得昏天黑地,我刻骨銘心,每每憶起,不免膽戰心驚,不知是巧合還是真有冥冥中的忌諱。

這次春天受邀訪京,我是猶豫了一下。我不知能否打破詛咒,那個芒刺在背的詛咒,但想起手中和心中那支筆,想起春天京城久違的玉蘭花和未溶冰,也就鼓起勇氣豁出去了,哪怕回到澳門繼續被厄運碾壓,坐班房、下油鍋、萬箭穿心,也值了。

星期四傍晚到達京城,也許因為文學盛會點燃了內心的激情,走出車門時並不感覺冷。一輪明月在長安街東側的建國門上空默默迎候。原本打算去什剎海走走,不料工作上的事突然把我心扯回澳門。用手機跟同事的一番緊急溝通後,磨磨蹭蹭,已十一點了,晚餐錯過,我腹中空空如也,不得不走出酒店大門。這時,披著大衣的我猛地打了個寒戰,原來氣溫早就撕掉友善面紗,露出苛刻真容。我努力往外走了幾十米,京城的夜沒有風,卻陰冷得瘆人,把骨頭都瘆碎了似的。最後不得不放棄外出尋覓夜宵,回臥室用兩根香蕉充飢。

翌日五點多醒來,不死心,我按計劃穿著短褲外出晨跑。還好,勇氣尚能壓倒寒氣。在幾條互相串通的胡同裡跑了三十分鐘,便找到護國寺小吃店,我毫不猶豫地點了慕名久矣的豆汁兒,決心首次體驗一下這“神往”的黑暗料理。就著焦圈和驢打滾這倆碳水兄弟,滾燙的豆汁儿入口時用輕微腐敗的酸味把舌尖打了個措手不及,接著在緩慢的吞嚥中,它的酸味被苦澀迅速取代,然後整個喉嚨都被一股植物發酵後的氣味霸占,沒有中藥的苦,沒有牛奶的香,沒有豆漿的滑,豆汁儿好像是特立獨行的怪俠,好像它唯一的功效就是去除熱開水的寡淡,然後在這有點微冷的早晨給你一個激靈,把你從高高在上打回草根的芸芸眾生中。

文學會議和參觀訪問如期進行。不少在視頻裡頻頻高談闊論、把文學解釋得鞭辟入裡的的名人大師紛紛登場,還有那些用小說、散文和評論把我打動得三月不知肉味的作家也逐次亮相。他們,距離我是那麼近,又那麼遠。合影,加微信,握手,掏書索簽,這都是團友們的標準動作,我也不能免俗,只不過明明知道發出微信加友請求,很大機會也是石沉大海。

其實,聽聽人家的發言足矣,做做綠葉真好,好不容易自由一下,在角落裡靜靜思考和審視這個世界光怪陸離的一面,也挺不錯。人的煩惱,來源於與身份和能力不匹配的貪欲,知識分子的酸楚,來源於對自身價值的過度溺愛和過高仰視。

從會議室到大禮堂,從展覽館到宴會廳,我都是一條默默游動的魚兒,徜徉在文學和文化的海洋裡,沒發出任何振聾發聵的論述,甚至不敢過多發出聲響,只怕打擾了文學館裡那些附著在偉大作家塑像上的靈魂。

熟悉的依舊熟悉,陌生的還是陌生。卸下社交的沉重外套,做回自己,哪怕是赤裸裸地假裝灑脫,也是一種風雅。

接下來的幾天,我徹底放鬆了。無論走在故宮的中軸線上,還是遊蕩在鐘樓、鼓樓的側柏下,還是在天津大學的校園裡聆聽,我都不再以簇擁名人為榮。熱鬧,不屬於文學的內核,只能停留在文學的外延罷了。

我的愉悅來自於和平凡者的交流,萌發於和新朋友的平等交往。在大巴上,偶然得知同行的對方來自陝西,碰巧我也跟西安頗有緣分,於是我和那兩女生聊得天花亂墜,從灑金橋到回民街,從肉夾饃到油潑面,從大雁塔到兵馬俑,從洛川蘋果的芳香到賈平凹的方言;不久又認識了一位作協的工作人員,我們以司馬遷為切入點,以蘇俄小說為調味料,一見如故,相見恨晚,聊到依依惜別還不肯罷休。在異鄉,我突然發現有個人也跟我一樣,學過俄語,讀過《靜靜的頓河》,能把蘇聯的七個最高領袖名字倒背如流,那一刻我真懷疑我碰到的是一面照射自己的鏡子!

我覺得文學之旅的意義和魅力就在於此,在失落中撈取滿足,在偶然的碰撞中發現必然的光芒,在看似荒蕪的心境裡找到情感的豐腴。這就是我為什麼要冒險打破詛咒,為什麼要嘗試豆汁儿的初衷吧?

很多人認為此行是一次”回家”,是的,不過這個家,其實不是某個具體的建築物,而是一個個朝你張開的臂彎,那裡原本就承載著你自己的理想、信念和價值認同感。

(作者係中國作家協會會員、澳門中華文化發展促進會常務理事、澳門鏡湖醫院心臟科主治醫生,文章觀點僅代表作者本人)

https://res.youuu.com/zjres/2024/4/6/BTrOoeikfbbPJjOlbqY0Xz4HQi3FgrTXgmU.jpg