香港自1841年開埠以來,已經歷超過180年發展。隨著本港人口不斷增加,加上經濟發展需要,對於土地的需要不斷擴大,因此百年以來香港亦不停填海造地,而因填海而消失的島嶼亦有不少,其中一個便是灣仔灣內的奇力島。

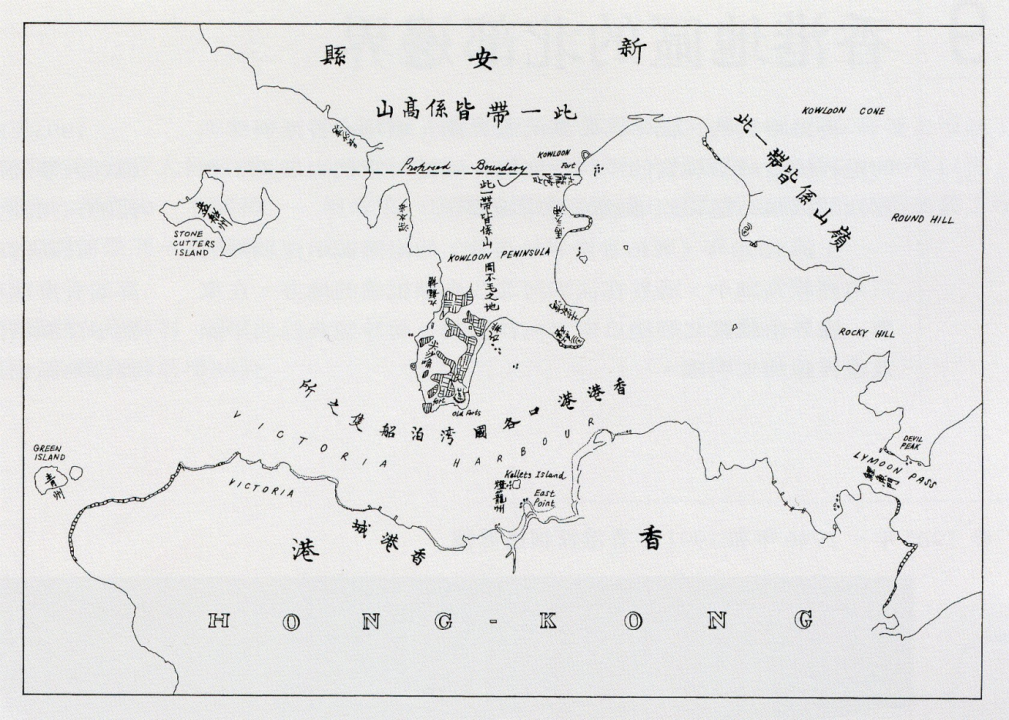

1860年的《北京條約》附屬地圖中,“奇力島”的中文名稱為燈籠州

1860年的《北京條約》附屬地圖中,“奇力島”的中文名稱為燈籠州“奇力島”(英語:Kellett Island)又名燈籠洲,位於東角以北,東面為銅鑼灣,西面為鵝頸與灣仔北。奇力島是香港灣仔區一個曾經存在過,而且無人居住的島嶼,也曾是維多利亞港水域內極少數島嶼之一。

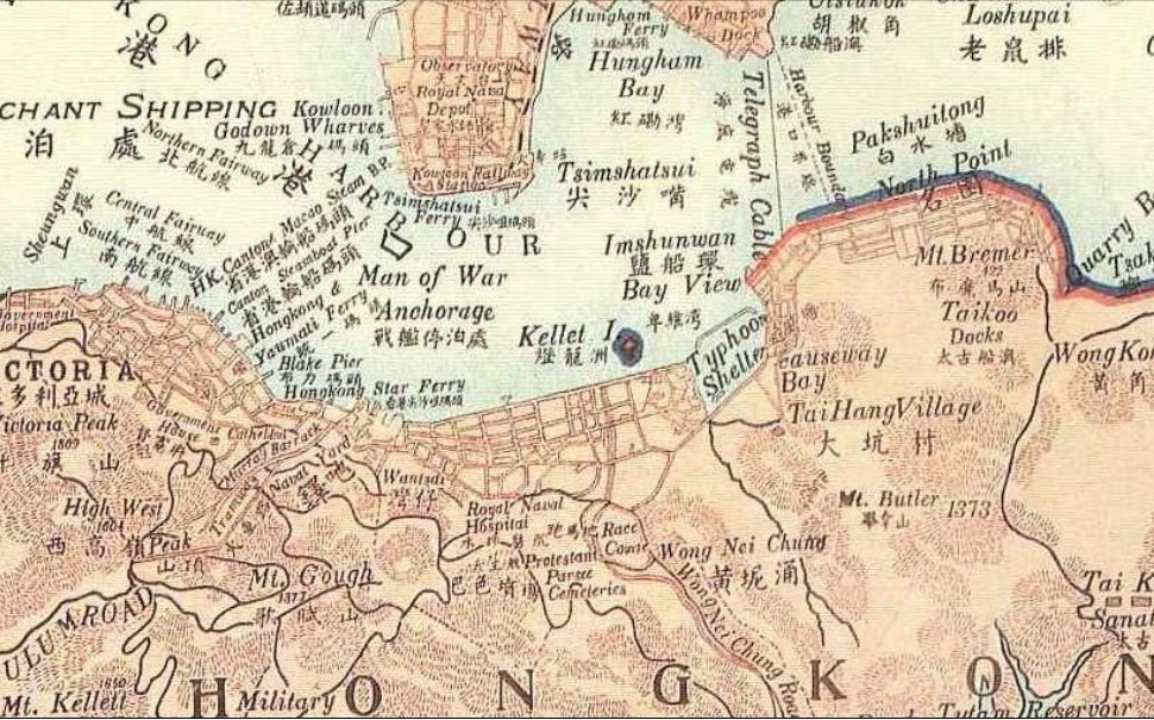

1920年代香港地圖,當時“奇力島”的中文名稱為燈籠州

1920年代香港地圖,當時“奇力島”的中文名稱為燈籠州 昔日未連接陸地的奇力島

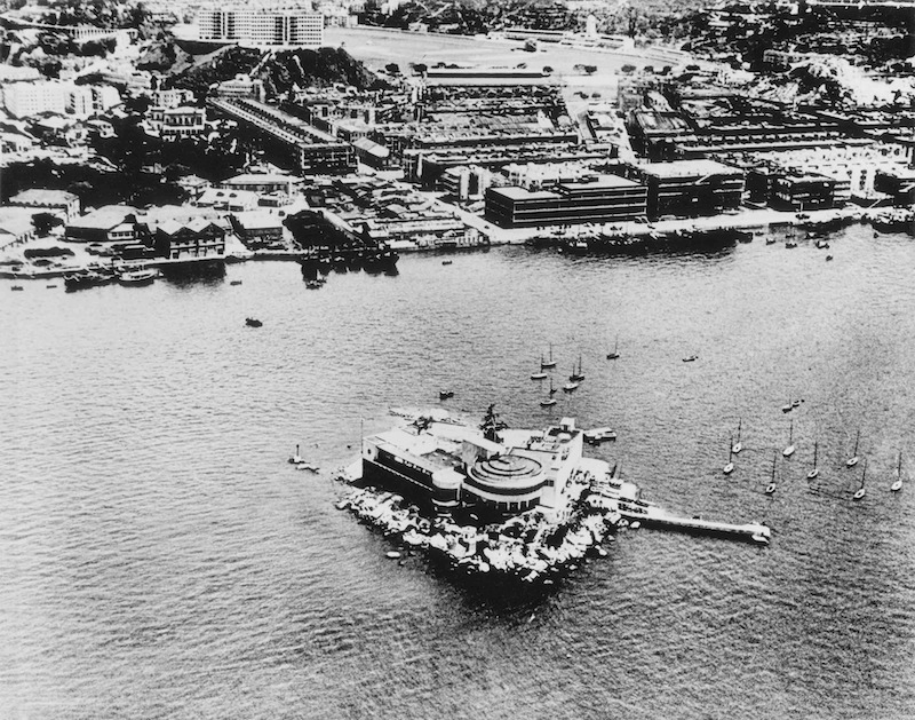

昔日未連接陸地的奇力島從“燈籠洲”到“奇力島”

奇力島在被英國人命名前,被當地居民稱作“燈籠洲”或“紅香爐”,前者是因奇力島的外形像一個小燈籠得名;而“紅香爐”這個名則源自一個傳說:有指幾百年前,漁民在大海撈獲一座紅香爐,認為是天后顯靈,於是在銅鑼灣對出的小島立廟供奉,並把供奉着“紅香爐天后廟”的小島稱作“紅香爐”。在清朝的文件中,則記錄為“燈籠州”。

1841年,鴉片戰爭期間,英國軍艦硫磺號受命考察香港島一帶探測水域。其中硫磺號的二副、英國皇家海軍軍官奇力爵士(英語:Henry Kellett)將“燈籠州”命名為“奇力島”。香港以他命名的地方還有香港島第三高峰、位於薄扶林以東的奇力山(Mount Kellett),以及華富邨的雞籠灣 (Kellett Bay)。

1900年的東角明信片中有燈籠洲

1900年的東角明信片中有燈籠洲從“小島”到“重地”

雖然奇力島的面積不大,但在香港開埠初期,一直是英軍的戰略重地。1842年第一次鴉片戰爭後,奇力島連同香港島因為不平等條約而被割讓予英國。由於當時對岸的九龍半島仍屬清朝管治,英軍於是在香港島的前沿位置、即是奇力島設置軍事要塞,在島上興建堡壘及加設三門大炮以作防範。隨着1860年之後,九龍半島也因為不平等條約而被割讓予英國,奇力島的防禦需求逐漸下降,後來改作軍火庫。

1960年代初奇力島與銅鑼灣之間多了一條相連的海堤

1960年代初奇力島與銅鑼灣之間多了一條相連的海堤1938年,皇家香港遊艇會選擇搬到奇力島上,利用火藥庫的地基興建了遊艇會的大樓,奇力島的軍事作用已近乎消失。二次大戰香港日佔時期,奇力島曾短暫恢復軍事用島,但在戰後重新非軍事化。

從“島嶼”到“半島”

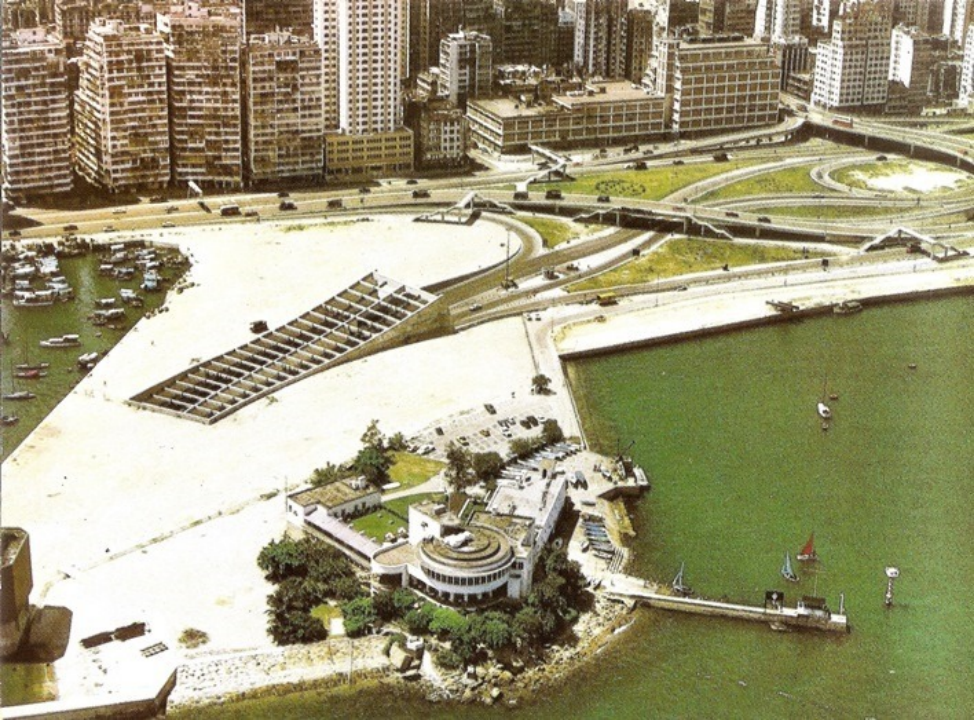

二戰後的1950年代,香港的填海工程正式開始,政府填平舊銅鑼灣避風塘,並興建了維多利亞公園。奇力島與銅鑼灣之間多了一條相連的海堤,開始了奇力島與香港島陸地連接的第一步。

1969年,為了興建海底隧道港島入口,政府再次在灣仔大型填海,維多利亞港的沿岸被進一步填平,正式把奇力島與香港島合併,海島原貌從此消失。這個屹立於維多利亞港的小島最終在1970年代正式併入香港島的版圖。如今中環廣場、稅務大樓和入境事務大樓等位置都是建於填海得來的土地上。

1969年,奇力島成為了“奇力半島”,與陸地連接在一起

1969年,奇力島成為了“奇力半島”,與陸地連接在一起 如今奇力島已連陸,成為“半島”

如今奇力島已連陸,成為“半島”時至今日,奇力島“原址”已是銅鑼灣香港遊艇俱樂部的所在之處,市民只要乘車時經過紅磡海底隧道,至紅隧香港島出口附近,便已經很接近現在已成半島的“奇力島”。

來源:《港紙》