文 | 茶文化研究者 栗強

文徵明(1470~1559),江蘇長州人,號衡山居士,是明代中期吳門四家(另外三位分別是沈周、唐寅和仇英)中壽命最長,藝術創作時間也最久的一位。他以弱冠之齡,拜大畫家沈周為師習藝,加之家藏豐厚,能夠在普通人家難以見到前人作品的環境裡,從大量原作真跡中汲取營養,辛勤創作70年,完成大量風格上既相互聯系又有所演進的不同時期創作。這些作品,特別是65歲之後晚年階段的成熟之作,對後世影響極大,主導著其後吳門繪畫的審美主流。

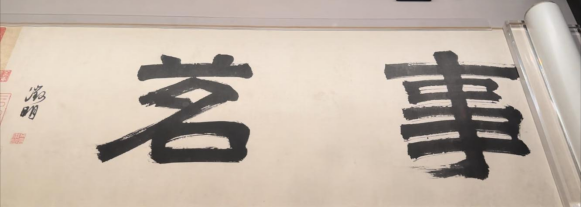

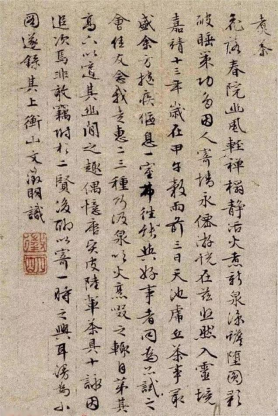

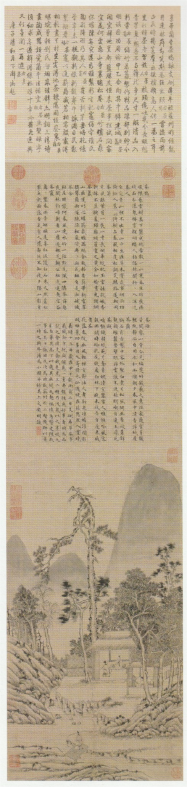

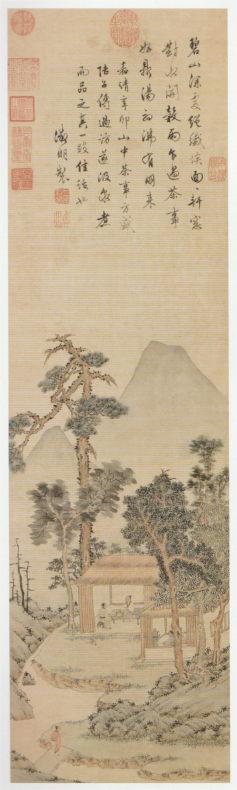

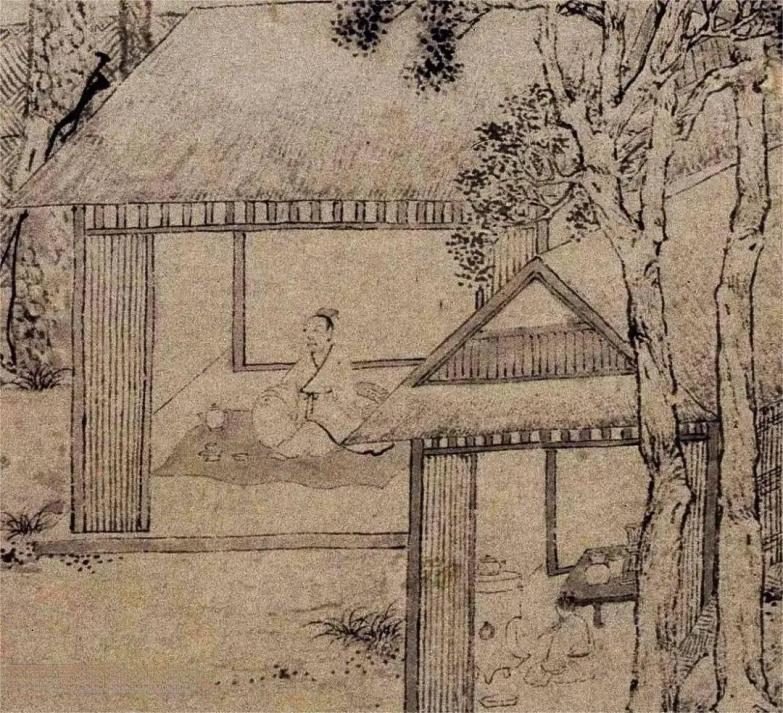

文徵明一生好茶,許多作品與茶相關。去年(2023)北京故宮博物院策劃的「茶·世界」茶文化特展中,有三件書畫作品出自其手。包括完成於1518年四十九歲時的《惠山茶會圖》,完成於1534年六十五歲時的詩文配圖長軸《茶具十詠》(圖1)和他在唐寅(1470-1524)《事茗圖》前所題寫的「事茗」二大字(圖2)。其中《茶具十詠》特別引人關註。一方面,如前所說,文氏此時正處於創作生涯最後一次變革的階段,筆法上從早期的細密精致已經發展得更加成熟洗練,構圖上開始傾向於在狹長的畫面上布置山樹、建築、人物、器物等多種內容,畫風氣韻十足而又而不失清雅秀潤,整體作品呈現出極具審美欣賞的成熟屬性。另一方面,與此件作品表現同一主題的繪畫,還有兩件存世,都保存在一水相隔的台北故宮博物院中,分別被命名為《茶事圖》和《品茶圖》。

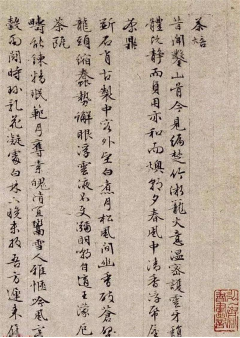

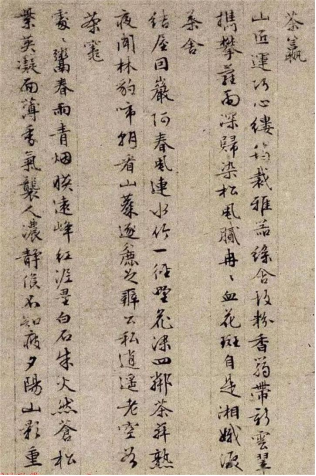

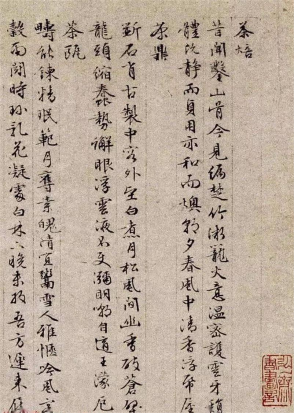

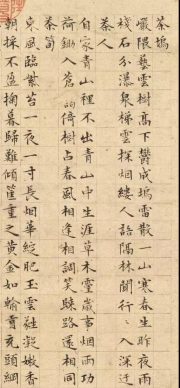

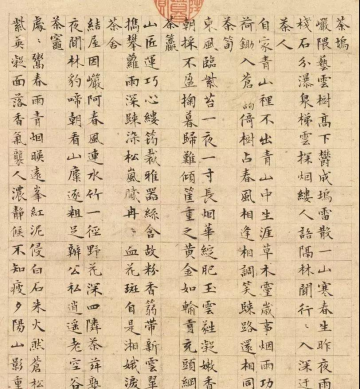

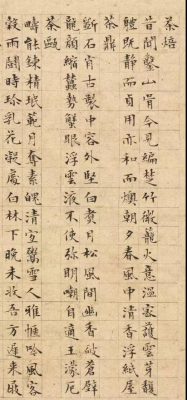

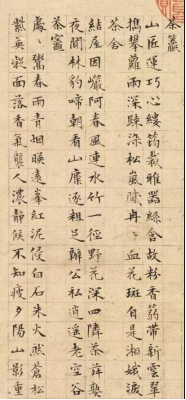

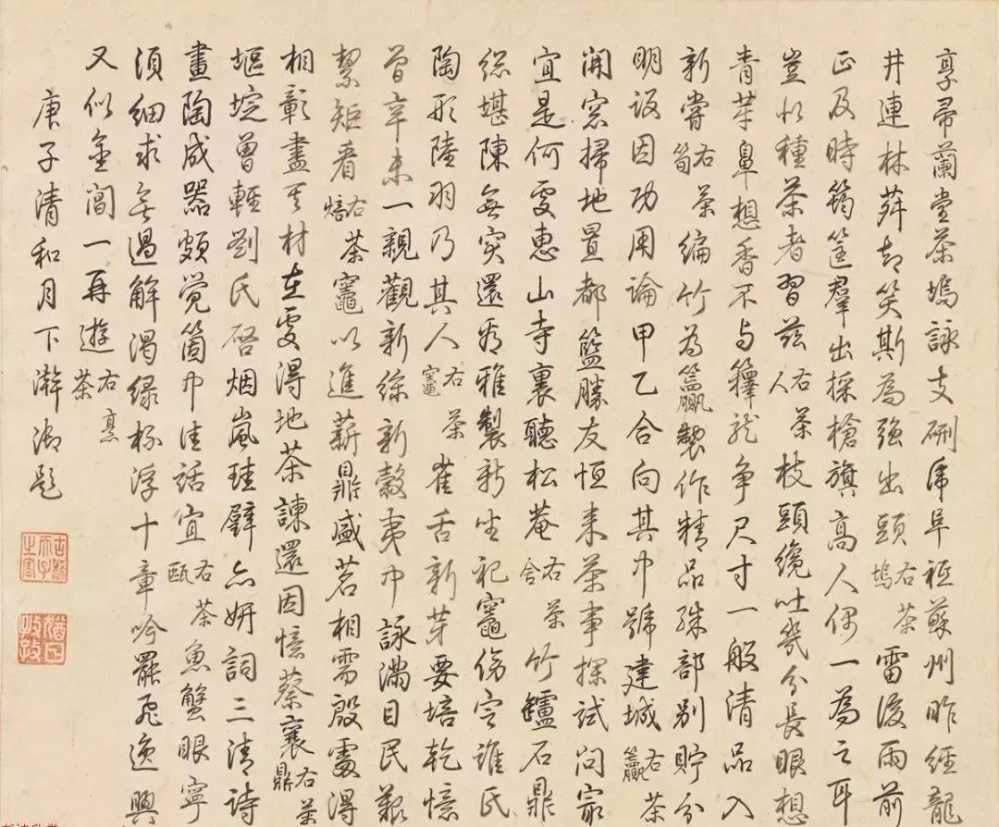

(圖3-6茶具十詠(北京本)文徵明1534年卷首詩文部分)

雖說一稿多本是畫壇常事,但也難免讓人想要評斷一番,孰優孰勝,甚至是否會有真贗之分。這一現象在文氏作品的欣賞與研究中表現得更為集中。究其原因,在於文氏名頭巨大,生前就已有多人仿其作品。這裡面,固然有求畫不得者自臨自摹,或出售他人,或顯擺自己的情況,也不乏文氏自己的弟子門生「代筆」或作偽,水平較高,分辨不易。正因如此,2013年台北故宮「明四大家展:文徵明」的活動上,還專門開辟了一個以「一稿多本」為主題的章節,當時就曾以該館所藏的《茶事圖》(圖7)和《品茶圖》(圖8)為例加以展示。得出的結論是:《品茶圖》「設色雖清雅,然樹法枯澀,書法用筆亦軟弱不自然,疑偽」,而《茶事圖》則應為文徵明真跡且「頗具代表性」。值得註意的是,該院研究者是在已知傳世同主題作品有三件,且「其一藏於北京故宮博物院」的情況下作出如此結論的。

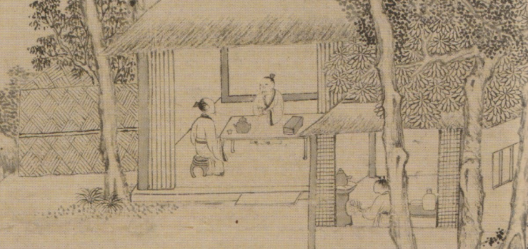

十年前筆者無緣親至現場,遺憾之餘,只得購買圖錄以飽眼福。初閱之下,便對此結論深感疑惑。以我從印刷品上得出的拙見,台北故宮這兩件作品水平相近,互有勝負。單純從樹木局部來看,《品茶圖》確實偏澀(圖9),不似文徵明的清潤之風,較另本為遜。但若從建築、家具等角度分析,則《茶事圖》未必即勝(圖10)。甚至《品茶圖》中若干細節的表現與文氏其他作品更為接近。例如《茶事圖》茅屋中的平行直線,初看清爽,細賞時卻稍嫌僵硬死板(圖11),而在《品茶圖》中類似局部里,文氏以書法筆線融入繪畫技巧的習慣,卻體現較好(圖12),且和同一創作者其他許多經典作品中的表現相近(圖13)。這樣說,並不代表筆者就認為兩本之中《品茶圖》整體更佳。畢竟,在該幅作品上還存在着小童面前煮水器的體量與主人面前泡茶壺相比為小,容量恐怕不足一泡之用;茶杯太大,和主人手部比例失調,不便執起;面向觀者的主人面貌過於粗率,呈現出一派塵濁氣息而不清朗;家具結構亦不合理……等多處「硬傷」。另外,在《茶事圖》畫面上方款識文字的結尾部分(圖14),分明寫到繪製此圖的緣由是:

嘉靖十三年(1534)。歲在甲午。穀雨前二日。支硎、虎阜茶事最盛。余方抱疴,偃息一室,弗能往與好事者同為品試之會。佳友念我,走惠三二種。乃汲泉以火烹啜之,輟自第其高下,以適其幽閒之趣。偶憶唐賢皮陸故事《茶具十詠》,因追次焉。非敢竊附於二賢后。聊以寄一時之興耳。漫為小圖。並錄其上。文徴明識。

翻譯成今天的話,大意是作者因抱病無緣參加同好之友的茶事活動,卻得到了其中三兩種茶會所用茶品,於是自行品啜,評判高下。此時他想起唐代蘇州前賢皮日休、陸龜蒙以茶相交,以茶為題,以詩相和的往事,所以寫詩繪圖,置於一處。創作背景交代極為清楚。既然如此,那麼在畫面上與作者相對而坐,共飲品茗者是誰?以文徵明「謹嚴到底」的人生態度來論,很難想像會不加說明。或者說,如果不加說明,則其必有隱情。但無論如何探尋文氏生平與交遊的記錄,也無法得以覓出答案。

畫面上方款識文字的結尾部分

(圖15-18《茶事圖》台北故宮博物院藏文徵明1534年卷首詩文部分)

讀古畫如斷案,稍有疑處便不應放過。無奈條件不具備,只好把一番疑問久久存於心中。直到這次在北京近觀細讀故宮特展中《茶具十詠》原件,才恍然大悟——原來台北故宮的兩本,都是仿作,面前這件才是真跡!

現在就來說說理由。

一方面,前面所說的《茶事圖》(圖7)和《品茶圖》(圖8)上那些畫面構圖和筆法用度方面的疑問,在《茶具十詠》(圖1)中都得到了妥善的解決,而更為重要的依據則在於款識文字上。由於台北本《品茶圖》(圖8)上的文字與《茶事圖》(圖7)和北京本《茶具十詠》(圖1)完全不同,且已被證明無法成立[ 出自《全唐文·卷556》。事亦見《太平廣記》,言之更詳。],所以我们的考察就集中在《茶事图》(台北本)与《茶具十咏》(北京本)的对比上(下文分别简称为“台北本”与“北京本”)。

北京本為行書(圖3-6),台北本為正楷(圖15-18)。兩本敘事順序相同,細處有異。我們以北京本為基礎識別錄入,參考台北本文字(以該院圖錄上的釋文為依據),有不同之處隨文指出。全篇內容大體易懂,加上不是本文重點,恕不詳釋。

茶塢

岩隈藝雲樹,高下郁成塢。雷散一山寒,春生昨夜雨。

棧石分瀑泉,梯雲探煙縷。人語隔林聞,行行入深迂。

台北本「靈」樹作「雲」樹。字形相近。二說俱通,但靈樹遠較雲樹更具神采。「棧」字,北京本中為左邊木字旁,右邊上面草字頭下面一個戈字,難辨,今依台北本楷書體錄作「棧」。

茶人

自家青山里,不出青山中。生涯草木靈,歲事煙雨功。

荷鋤入蒼靄,倚樹占春風。相逢相調笑,歸路還相同。

二本文字相同。

茶筍

東風吹紫苔,一夜一寸長。煙華綻肥玉,雲蕤凝嫩香。

朝來不盈掬,暮歸難傾筐。重之黃金如,輸貢堪頭綱。

台北本「吹紫苔」作「臨紫苔」,與「暮歸」相互對仗的「朝來」做字形相似的「朝採」,「堪頭綱」作「充頭綱」。如果說「臨」、「採」二字尚可解釋,那麼以「充」易「堪」,正好從褒變貶,不再是說質量佳,堪當進貢之品,而成了勉強充數。

茶籯

山匠運巧心,縷筠裁雅器。綠含故粉香,篛帶新雲翠。

攜攀蘿雨深,歸染松風膩。冉冉血花斑,自是湘娥淚。

台北本「綠」作「絲」,「篛」作「蒻」,應該也是因字形相近造成的誤會。實際上,此句化裁自唐代詩人韋應物句「綠筠尚含粉」,是描繪夏日竹色的佳作。換作「絲」、「蒻」二字,則全不知何意。特別是「蒻」字。「篛」指的是茶籯所用的竹製材料,「蒻」是水下荷梗的意思,與茶籯材料無關。另,「松風」在台北本中為「松嵐」。「松風」是談茶時常用的典故,較佳。

茶舍

結屋因岩阿,春風連水竹。一徑野花深,四鄰茶荈熟。

夜聞林豹啼,朝看山糜逐。粗足辦公私,逍遙老空谷。

二本相同。

茶灶

處處鬻春雨,輕煙映遠峰。紅泥白石,朱火燃蒼松。

紫英凝面薄,香氣襲人濃,靜候不知疲,夕陽山影重。

北京本中的“”字观之似为“思”下面一“土”,未敢辨识。据下句对应关系中的“燃”字判断,应为动词。台北本作“侵”。另,台北本“凝面薄”作“凝面落”,考虑“薄”与“浓”的对仗关系,比“落”字更合适。

茶焙

昔聞鑿山骨,今見編楚竹。微籠火意溫,密護雲芽馥。

體既靜而貞,用亦和而燠。朝夕春風中,清香浮紙屋。

二本相同。

茶鼎

斫石肖古制,中容外堅白。煮月松風間,幽香破蒼壁。

龍頭縮蠢勢,蟹眼浮雲液。不令彌明嘲,自適王蒙厄。

「龍頭縮蠢勢」,台北本作「龍顏縮蠶勢」。字形相近之誤。文氏此組詩是致敬唐代前賢皮日休、陸龜蒙的詠茶詩而作。在皮日休同名《茶鼎》詩里,本身就有「立作菌蠢勢,煎為潺湲聲」的句子。更早些時候,大儒韓愈和衡山道士軒轅彌明等人繞鼎賦詩,各競其才,合作而出的《石鼎聯句》詩中,更有「巧匠斫山骨,刳中事煎烹」,「龍頭縮菌蠢,豕腹漲彭亨」句。

「不令彌明嘲」,台北本作「不使彌明嘲」,也是未解典故之失。據韓愈《石鼎聯句詩序》記載,當時幾人作詩競才的緣起,是由於軒轅彌明「貌極丑,白須黑面,長頸而高結,喉中又作楚語」,受到正在談論詩詞的校書郎侯喜等人的忽視與嘲笑。彌明心下不平,於是指着一個石鼎火爐說,「子云能詩,能與我賦此乎?」這才引起了一番文壇盛事,並最終贏得大家尊重。由多人共同完成的《石鼎聯句》末句「願君莫嘲誚,此物方施行」正是軒轅彌明所作,文意與此詩中「不令彌明嘲」所言相合。[ 出自《全唐文·卷556》。事亦見《太平廣記》,言之更詳。] 若改作「使彌明嘲」,那就成了彌明嘲笑他人,而不是被他人嘲笑。意思正好反了。順便提一個有趣的事實,軒轅彌明是衡山道士,而作者文徵明也以衡山為號。

茶甌

疇能鍊精珉,範月奪素魄。清宜鬻雪人,雅愜吟風客。

穀雨斗時珍,乳花凝處白。林下晚未收,吾方遲來屐。

二本相同。

煮茶

花落春院幽,風清禪室靜。活火煮新泉,涼蟾浮圓影。

破睡策功多,因人寄情永。仙遊恍在茲,悠然入靈境。

台北本「禪室」作「禪榻」,「游」作「遊」。

詩後識文部分,二本亦有幾處不同。主要包括「穀雨前三日」、「天池、虎阜」「抱疾」、「走惠二三種」、「皮陸輩」、「遂錄其上」、「衡山文徴明」,在台北本中分別作「穀雨前二日」、「支硎、虎阜」、「抱疴」、「走惠三二種」、「皮陸故事」、「並錄其上」、「文徵明識」。台北本部分前文已引,我們把北京本的內容錄在這裡:

嘉靖十三年,歲在甲午,穀雨前三日,天池虎阜茶事最盛,余方抱疾,偃息一室,弗能往與好事者同為品試之會。佳友念我,走惠二三種,乃汲泉以火烹啜之,輙自第其高下,以適其幽閒之趣。偶憶唐賢皮陸輩《茶具十詠》,因追次焉。非敢竊附於二賢后,聊以寄一時之興耳。漫為小圖。遂錄其上。衡山文徴明識。

十首詩加上詩後的識文,共十一個段落。超過半數篇章,文字上都存在若干差異。大凡可以通過行文規律或內容用典等方法判斷出優劣之處,無一例外都是北京本較優,台北本的錯誤主要和字形相近有關。尤為值得一提的是,北京本畫面內容為童子備茶,文徵明坐在草席上獨自品茗(圖19),正與識文中所說「自第其高下」相符合,而不是像台北本中那樣,賓主二人相對坐在桌案兩邊的鼓墩上共飲(圖20),導致畫面與識文間如前面說的那樣產生出難以理解的矛盾之處。

至於北京本中並不存在,卻在台北本里增添出來的飲茶家具,則或許是參考了《燕山春色圖》等其他文氏繪畫作品中的家具樣式亦未可知。不過,若較真而論,則會發現,台北本中茶几面板與曲腿部分,不藉助弧度又不使用牙板,而是直接相連的做工方式,非但現實中並不存在,且不符合家具製作的力學原理,幾乎無法正常承重。反觀上面提到的《燕山春色圖》中幾件朱漆家具及其他若干文氏真作中的家具表現,則其結構無不合理,都是適合使用的。考慮到文徵明為人作畫的嚴謹態度,也可視為疑偽的依據。

綜上,可以明確得出結論:先有北京本,後有台北本,台北本是北京本的仿作之品。仿作者的文化水平未必很高,但確實具有一定繪畫能力。

清代宮廷的藏畫,台北故宮選擇在先,北京故宮接手於後,前者的選擇空間更大。一般認為,水平也會優於後者。但僅以此組作品而論,則恰恰相反。這或許是因為台北本的詩畫上方鈐有大量宮廷御賞印鑑,還有整組乾隆皇帝自和而作的《茶具十詠》詩文手跡,當年工作人員挑選作品時,匆忙之間以此為標,裝箱運輸,將原作真跡留於宮中。至於乾隆皇帝選擇該本來創作和詩(圖21),再度加工,——理由是其「和詩」中明確引用的地名便是台北本的「支硎、虎阜」,而非北京本的「天池、虎阜」,會是由於他並未見過北京本真跡嗎?基於北京本上沒有乾隆印鑑的觀察,筆者不禁會抱有這樣的疑問。在沒有看到相關入藏檔案的公開前,當然不能確定。

無論如何,通過此樁畫事公案的分析,在增添賞畫樂趣之餘,至少也給我們提了個醒:不能輕易信奉成見,更不能簡單地尊前薄後,在昌明發達的知識理性加持下,我們完全可以發現前人的失誤,糾正前人的失誤。這樣看來,讀古畫,豈非於今亦有益乎?

掃描二維碼分享到手機