國慶將至,香港喜慶歡樂的氛圍越來越濃了。上個月剛剛送走了身懷絕技的國家奧運健兒代表團,接著就是氣宇軒昂的「深海一號」攜「蛟龍號」首次訪港。就在上個星期,一對憨萌可愛的熊貓寶寶——安安、可哥也抵達了香港了。大國重器,驚豔了香港,也讓香港人感受到祖國的強大與溫暖。

在這個慶祝中華人民共和國七十五周年華誕的特別日子裡,在這個海內外中華兒女喜悅驕傲的日子裡,我們想分享幾個理大貢獻國家發展的科學故事。

這些故事不僅是理大「創新理程三十年」中引以為傲的科研故事,也是理大科學家們心系祖國的情懷故事,更是國家邁向科技強國發展征程中可圈可點的記憶故事。

在國家七十五年的發展歷程中,航太事業的發展舉足輕重。載人航太、探月工程、探火工程,中國航太技術從無到有,從弱到強,不斷突破技術攻堅壁壘,打破航太發展紀錄。中國航太事業的發展彰顯了大國重器的科技實力,也為人類深空探索貢獻了中國力量。

作為香港唯一多次參與國家航太任務的高等學府,理大擁有超過三十年的航太科研工作經驗,多項航太技術卓越領先。

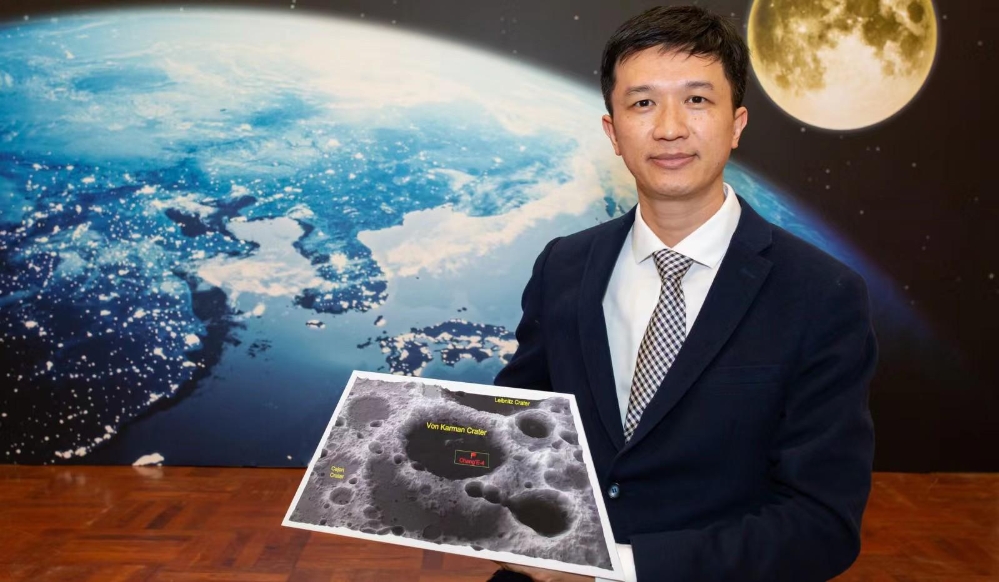

被稱作「香江探月問天第一人」的容啟亮教授,是理大鐘士元爵士精密工程教授及精密工程講座教授、工業及系統工程學系副系主任、深空探測研究中心主任。他與科研團隊多次參加國家深空探測重大工程項目。

▲容启亮教授

過去三十年間,他創新研製發明了「相機指向系統」、月壤「表取採樣執行裝置」、「火星相機」等多項精密太空儀器,用於國家探月工程嫦娥三號、四號、五號、六號和火星探測任務「天問一號」,為中華民族「上九天攬月」的航太夢助一臂之力。

容啟亮教授團隊與中國空間技術研究院合作研製的「表取採樣執行裝置」,締造人類歷史上首次在月球背面表土採樣的創舉。這些頗具創新精神的和挑戰難度的太空儀器的製作,也是由理大工業中心完成。

▲理大航太科研團隊與理大工業中心專家團隊

另一位元在理大多次參與探月工程和行星探測任務的科學家是張心瑜空間科學教授、深空探測研究中心副主任、土地測量及地理資訊學系副系主任吳波教授。

▲吳波教授

他和團隊利用遙感資料為月球及火星進行地形測繪,厘定關鍵的著陸地點。從嫦娥三號到嫦娥六號,以及「天問一號」,吳波教授運用「多源集成三維測繪模型技術」繪製高精度、高解析度的星空地圖,實現了人工智慧技術在深空探測的創新突破,為太空任務完成提供了安全、科學的保障,也為國家航太事業貢獻了香港智慧。

中國高速鐵路的發展以其卓越的速度和效率,領跑全世界。直至目前,中國已經成為世界上高速鐵路運營里程最長的國家。除了高鐵,中國的磁懸浮列車經過近四十年里程碑式的跨越發展,也不斷刷新著國人的速度與激情。中國四通八達的城際軌道交通不僅向世界傳達著一日千里的中國速度,也向全球展示著昂揚奮進的中國激情。

高速鐵路的發展離不開鐵路安全的監測與保障。理大在鐵路安全監測系統方面的技術一直領先世界前沿。

理大光子技術研究院副院長、光電子講座教授譚華耀教授與團隊研發了全球首個光纖鐵路監測系統,利用光纖傳感器和資料傳輸通道,可持續監測行駛中列車關鍵元件的狀況,這個系統目前已被用於全國範圍高鐵線路,為高鐵營運提供可靠的結構安全。

▲譚華耀教授(圖左)利用光纖傳感器監測鐵路安全

理大土木及環境工程學系「智慧結構與軌道交通」講座教授、國家軌道交通電氣化與自動化工程技術研究中心(香港分中心)主任倪一清教授研發了自感應鐵路安全監測系統,該系統已成為京滬高鐵的重要部分。他研發的智慧系統也將用於國內所有磁懸浮列車,以及在極端氣候情況下行駛的高速鐵路,如川藏鐵路等等。

▲倪一清教授、自感應鐵路安全監測系統

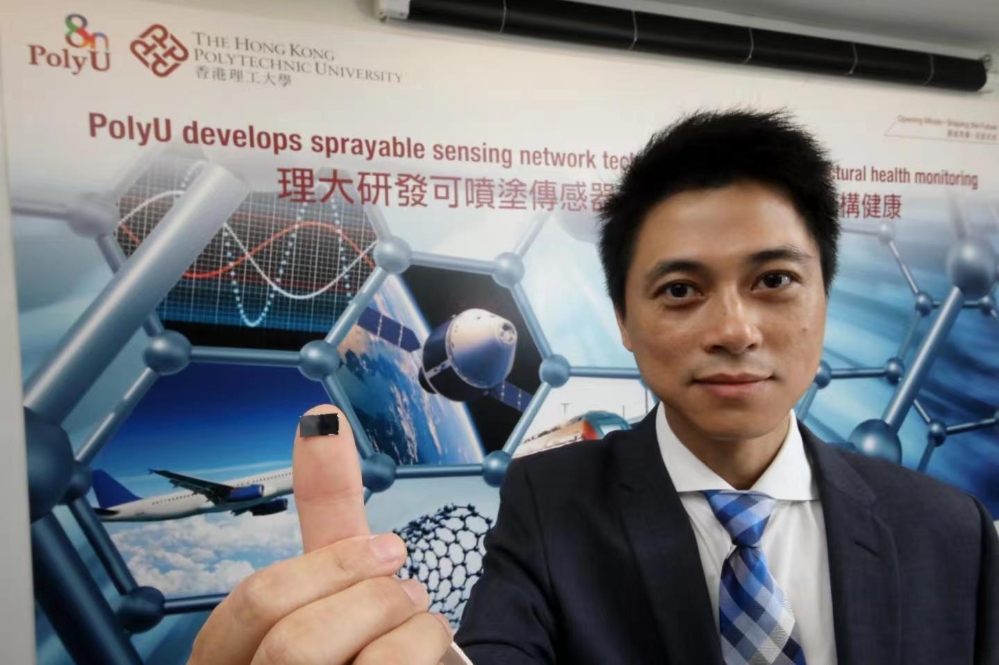

理大機械工程系系系主任、講座教授蘇眾慶教授也是一位有國際影響力的結構健康監測專家。他研發了可直接噴塗鐵路路軌的納米複合材料感測器,開創以超聲波為基礎的結構健康監測新時代。他研發的柔性感測器,可以發現高鐵關鍵結構上微細的疲勞裂紋。目前,在內地成都鐵路路軌上已經安裝了這種柔性感測器。

▲蘇眾慶教授研發柔性感測器監測鐵路安全

在國家七十五年發展的壯麗篇章中,城市的現代化、國際化發展有目共睹,也吸引了全球的關注。一個個城市地標性的巨型建築,不僅是一道耀眼的風景線,也是城市最亮麗的名片。

理大,彙聚了眾多在巨型結構健康監測領域走在世界前沿的專家。經過逾三十年的深入研究與實踐,成功開發了先進的巨型建築結構健康監測系統(SHM)。這一系統運用尖端技術,為大跨度橋樑和摩天大樓的安全監測提供了完美的解決方案。

1992年青馬大橋動工時,時任理大結構工程講座教授(現為理大榮休教授)高贊明教授就帶領團隊安裝和實地測試SHM系統。1997年青馬大橋啟用以後,理大結構工程講座教授徐幼麟教授等學者獲得大量的測量資料,這些資料也證明了理大的巨型結構健康監測方案極有價值。具有創新性的首個將SHM系統部署應用在超高建築物上的是理大的倪一清教授 。

▲高赞明教授

▲徐幼麟教授

▲倪一清教授

如今,理大的SHM已被安裝在港珠澳大橋、昂船洲大橋、蘇通大橋、北京中央電視塔、廣州電視塔、上海中心大廈上。為了保障巨型建築的安全,夏勇教授團隊獲邀制定了中國首個結構健康監測標準,在港珠澳大橋上建立了國家觀測研究站,收集巨型建築的結構安全資料,構建下一代SHM技術。今年年初,夏勇教授還獲得中國振動工程學會科學技術一等獎,以表彰他在振動工程方面的傑出成就。

▲夏勇教授

除了以上的航太任務、軌道交通、建築安全,理大在智慧製造、納米材料、生物物理、應用數學、機器人技術等前沿的科技領域也與內地緊密合作……理大參與國家發展的科研故事還有很多,在此我們不能一一列舉。

「開物成務 勵學利民」,在理大邁向創新型世界一流大學的發展中,理大的科學家們始終以服務社會、貢獻國家為科研動力與科研情懷,他們在科研探索的路上不斷突破、不斷創新,走在科技發展的最前沿。未來,他們將彙聚成理大創新的力量,奔跑在建設科技強國的路上。

https://minio.bau.com.hk/zjsp/EZo94IvRC5uypcB1dsEOTDDfAhZ2Geys.jpeg

掃描二維碼分享到手機