文|陳清霞

習近平總書記在全國兩會期間發表系列重要講話,強調科技創新和產業創新是發展新質生產力的基本路徑,要著眼建設現代化產業體系,堅持教育、科技、人才一起抓。《政府工作報告》將新質生產力賦予高質量發展的核心地位,明確提出推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展,培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業,並加速製造業數字化轉型。這一政策框架和發展部署,不僅是中國應對全球科技競爭的關鍵布局,更是經濟高質量發展從理論到實踐的系統性躍遷。對香港來說,要學習好、貫徹好全國兩會精神,抓住戰略紅利和發展機遇,發揮特有優勢,更大力度推進新質生產力發展。

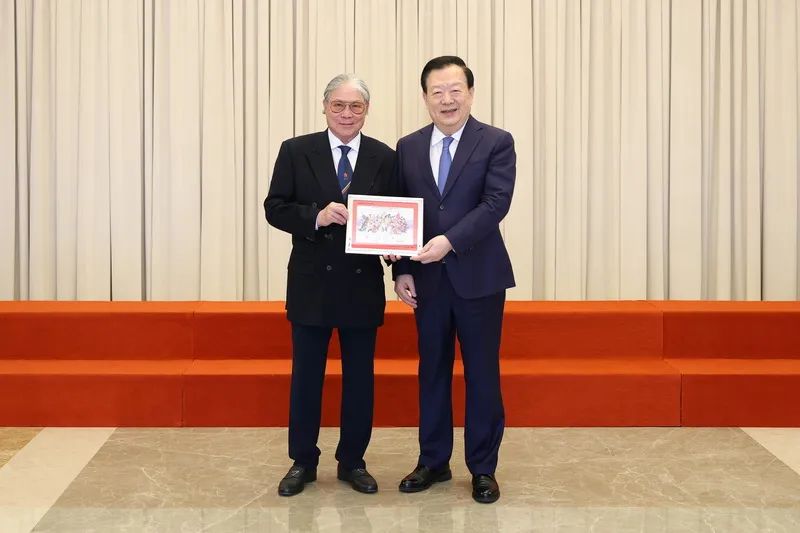

新質生產力的核心在於以科技創新驅動生產要素的質變與組合躍升,其本質是先進生產力,特徵是高科技、高效能、高質量,目標是構建自主可控的現代化產業體系。發展新質生產力,香港具有比較深厚的科研基礎、頂尖的科研人才和完善的創科基建,國際科研交流合作網絡發達,基礎研發成果豐碩。加上國際金融、貿易、航運中心的地位和粵港澳大灣區中心城市的區位優勢,在發展創科方面的比較優勢顯著。因地制宜發揮獨特優勢,培育、推動新質生產力發展,力爭成為新一輪建設的國際創科中心,大力提升國際競爭力、實現高質量發展,這是香港的必然抉擇。近日,行政長官李家超提出,從以建設為基、打造創新高地,以改革為綱、煥發創新活力,以融合為義、共築國家棟樑,以合作為要、共聚各界力量,以堅定決心全力推進創新科技領域不斷自我突破,奮力開創發展新局面。

因地制宜,精準細分創新科技產業賽道

《政府工作報告》強調,因地制宜發展新質生產力。各地依據自身特點和優勢,開拓不同的創新科技產業細分賽道。以低空經濟為例,深圳憑藉強大的電子信息產業基礎與創新活力,大力發展網絡與通信、半導體與集成電路、超高清視頻顯示、智能終端等特色產業;上海依靠完備的先進製造產業鏈與金融資源,培育壯大低空經濟、大飛機、新能源汽車、海洋裝備等關鍵環節;北京憑藉豐富的科研資源和政策優勢,以新一代信息技術促進先進製造業和高端服務業深度融合,延伸先進製造業價值鏈,構建與首都城市定位相適應的現代化產業體系。

在發展新興和未來產業選擇中,香港必須有所取捨,精準定位,集中資源實現重點突破。香港地域面積有限,多方面配套運營成本居高不下,新興產業尚處於起步階段,資源配套也存在一定的局限性。因此,香港更應精準定位,因地制宜地選擇具有相對優勢的細分產業賽道。香港的醫療制度和環境在國際上獲得廣泛認可,加之老齡化趨勢日益明顯,同時香港大學和香港中文大學的醫學研究處於國際領先水平。基於這些優勢,充分考慮規劃、投入醫藥器械產業賽道。粵港澳大灣區成熟的供應鏈體系,也能為香港醫藥器械產業的發展提供有力支撐。

持續加快創造更多 “人工智能+行動”的場景

2024年《政府工作報告》首次提出要實施“人工智能+”行動。一年來,深度求索(DeepSeek)全球出圈、宇樹科技機器人亮相春晚,很多人工智能的應用加速落地,人工智能產業跑出了“加速度”。香港也加快行動步伐,特區政府成立了數字政策辦公室,統籌人工智能的規劃、應用和安全,在“人工智能+”領域取得初步成果。包括人工智能超算中心正式投入服務;“AI虛擬病人”問診應用程序模擬真實病例與醫科生互動;公立醫院已試行用生成式人工智能協助醫生撰寫醫療報告,提升工作效率;多所學校將AI融入課程,首個人工智能輔助學習中心啟用,“巫筆”軟件助力作文批改;生成式人工智能大模型HKGAI V1涵蓋5個應用場景等。加上2025/2026財政年度預留10億港元成立香港人工智能研發院等政策支持,香港發展人工智能有了一個良好開端。

今年《政府工作報告》提出,激發數字經濟創新活力,持續推進“人工智能+”行動。下一步需要特區政府和業界積極協作,創造更多的“人工智能+”場景,特別是在醫療、教育和社會服務領域,這既能提高工作效率,又能節省開支成本,也有利於解決政府財政赤字的挑戰。

深化國際科技交往合作 聚焦聚力創新科技發展

近年來,香港加速建立國際創新科技中心,充分發揮“超級聯繫人”的角色,成功舉辦了一系列較高水平的國際性創新科技活動,取得積極成效。為進一步推動科技創新發展,接下來需要因地制宜制定發展產業策略,以細分產業為導向,加大國際科技交流合作的力度,舉辦更多有助於加速孵化具有國際影響力的科創企業的活動,大力營造鼓勵學術研究的友好氛圍,加大對外教育服務貿易、知識密集型高技術服務貿易的進出口,以更有效的政策措施引進更多海內外優秀留學生和國際高端人才,為國家、香港創科發展增添新動力。

《政府工作報告》提出,梯度培育創新型企業,促進專精特新中小企業發展壯大,支持獨角獸企業、瞪羚企業發展,讓更多企業在新領域新賽道跑出加速度。香港需要擴展、深化與各地方政府有序合作,共同構建“早發現、早培育”的協作機制,充分發揮自身優勢,為這些企業出海拓展國際市場和融資,以強有力的催化、加速作用,助推專精特新中小企業發展。

積極構建全方位 “政產學研融服城”生態圈

《政府工作報告》不僅強調“產教融合”,還要求提升科技成果轉化效能,加強知識產權保護與運用,加快概念驗證、中試驗證和行業共性技術平台建設,健全創投基金差異化監管制度,強化政策性金融支持,加快發展創業投資,壯大耐心資本。

當前,香港正在推進“政產研學投”生態環境建設。實踐發展顯現,科創企業的發展不僅依賴投資,還需要多渠道的資金支持。資金來源應從單一的“投”向多元化的“融”拓展,包括政府補貼、銀行貸款等多種形式。此外,為加速科研成果的驗證與轉化,需要各類科技和商業服務機構的協同賦能,如知識產權服務、法律諮詢、會計服務等專業支持。同時,為科創人才提供良好的城市生活保障,包括住房、子女教育等服務也至關重要。這一系列要素構成了一個有機的體系,亟需在特區政府的引領下,社會各方面提供協助、支持和保障。

香港需要加快構建更加細化、聚焦的“政產學研融服城”生態圈。例如,新成立的“香港新型工業發展聯盟”整合不同科技創新所需的生產要素,發揮了很好作用;在香港工業總會下成立的醫學工程及創新協會,推動細分賽道生態圈,相關業界將各項規劃落實到具體行動中,推動科技創新產業發展;港深創新及科技園三座大樓落成投入使用,提供符合不同生物、化學實驗要求的設備,還為園區人才提供公寓住宿。隨著創新科技發展,更應聚焦細分賽道的生態環境,做好各項配套、諮詢服務,為創科發展提供更好的環境條件。

建立高校合作互通機制 合力建設高端人才培育平台

《政府工作報告》強調,全面提高人才隊伍質量,發揮人才高地和人才平台的輻射作用,加快建設國家戰略人才隊伍,加強拔尖創新人才、重點領域急需緊缺人才和高技能人才培養。人才尤其是高端人才是發展新質生產力的根本所在,香港應發揮優勢聚合高校資源,合力打造高端人才培育平台。

打造國際高端人才集聚高地,搭建培育平台和載體是關鍵。香港坐擁多所世界排名位居前列的知名大學,這些高校積極拓展校區規模,大力推動科研學科發展,紛紛籌劃入駐“北都大學教育城”。但也要看到,各高校間的競爭態勢漸顯,如其發展下去可能導致資源重疊與浪費。香港可設立高校聯盟,系統性協調科技創新資源,打破高校之間的發展壁壘,進一步深化各學科共建工作。一方面,各高校通過共同推進課程開發、開展聯合培養課程等方式,充分實現高校間優質資源的共享,為學生提供更為多元豐富的教育體驗。另一方面,通過建立公共實驗室、圖書館、研究中心,實現設施資源、科研儀器的開放共享,有力推動高校間的科研成果交流。這樣既能提高資源使用效率、降低科研成本,還能加速科研成果向現實生產力的轉化,為國家、香港人才隊伍建設和科技創新注入強勁動力。

查看更多

查看更多