文|北京 韓大元

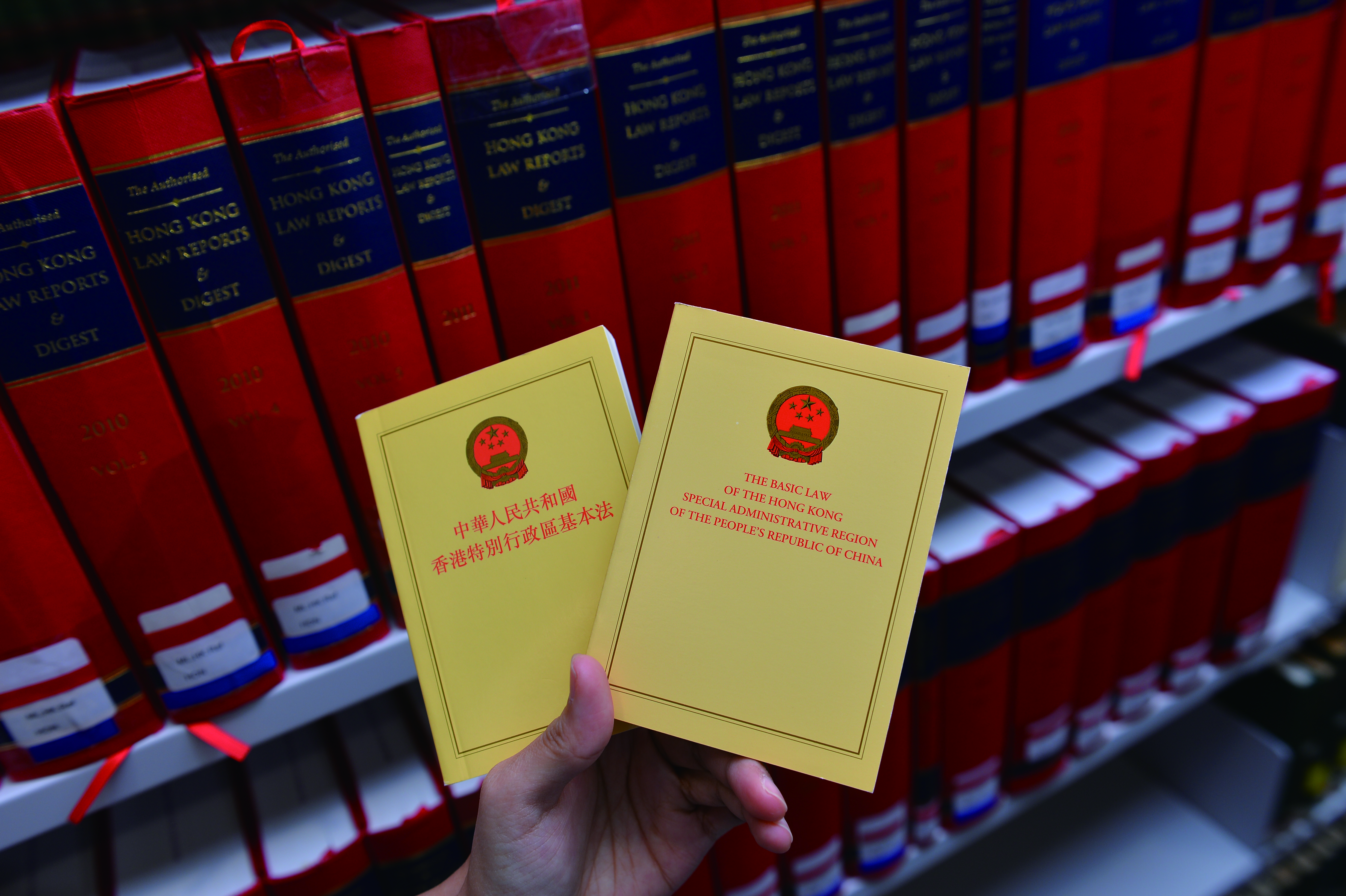

《中華人民共和國香港特別行政區基本法》(香港基本法)由第七屆全國人民代表大會第三次會議於1990年4月4日通過,並當日以國家主席令公布,自1997年7月1日一起實施。自1985年開始起草,1990年4月4日頒布到1997年7月1日正式實施,這部法律在新中國立法史上塑造了嶄新的立法理念,創新了立法程序,也為世界法治實踐提供了來自於中國的經驗。在紀念香港基本法頒布35周年之際,我們回望這部“創造性的傑作”誕生過程,深刻感悟這部法律的“歷史意義和國際意義”,大力弘揚“一國兩制”蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念,提煉基本法實施的內在規律、邏輯與經驗,同時客觀地分析面臨的挑戰與問題,共同展望“一國兩制”的未來。

憲法是制定和實施基本法的效力依據

習近平主席在出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮發表的重要講話中指出,澳門回歸祖國25年的重要經驗之一是“以憲法和基本法為基礎的特別行政區憲制秩序更加穩固”。當我們總結香港基本法頒布35年的成就與經驗時,有一個基本問題是不能忽視的,即中華人民共和國憲法是基本法起草與實施的基本背景、效力依據與正當性的保障。在起草原則的確立、法律頒布與實施的過程中,憲法始終發揮了國家根本法的重要作用。

1982年12月4日,第五屆全國人民代表大會第五次會議通過了新修改的《中華人民共和國憲法》,憲法第31條規定“國家在必要時得設立特別行政區”。香港基本法序言與第11條都明確援引憲法第31條作為法律依據。憲法第62條14款明確規定,由全國人大“決定特別行政區的設立及其制度”。這一規定為基本法提供了正當性與法律依據。

自回歸之日起,香港終結了英國的憲法秩序,被納入中華人民共和國憲法秩序之內,憲法和基本法共同構成香港的憲制基礎。正如習近平主席指出的:“回歸完成了香港憲制秩序的巨大轉變,中華人民共和國憲法和香港特別行政區基本法共同構成香港特別行政區的憲制基礎。”在基本法實施中,無論遇到什麼樣的問題,必須回歸“一國兩制”的基本方針,以憲法和基本法形成強大的社會凝聚力。要理解法治,首先要正確理解憲法,講香港法治,首先要講中國憲法;講基本法,首先也要講基本法制定所依據的憲法;講香港普通法傳統,也要講憲法和基本法確立的憲制秩序,新的憲制秩序注入傳統的普通法新的元素,使之成為更具開放性的法律體系。在中華人民共和國憲法體制下,我們要正確理解回歸後的香港法治,必須回歸憲法,從國家憲制高度認識今日香港法治的價值與意義。

基本法體現民主立法精神

35年前,鄧小平在會見出席香港特別行政區基本法起草委員會第九次全體會議的委員時,對基本法起草的意義給予了高度評價。他說,“你們經過將近五年的辛勤勞動,寫出了一部具有歷史意義和國際意義的法律。說它具有歷史意義,不只對過去、現在,而且包括將來;說國際意義,不只對第三世界,而且對全人類都具有長遠意義。這是一個具有創造性的傑作。”香港基本法制定是人類法治史上前所未有的一項事業,起草者們以科學與民主立法的理念,在五年多的時間裡,完成了這部偉大的法典,為人類法治文明提供了中國經驗。其中,在立法程序上創造了新的理念、機制與程序。可以說,基本法持久的生命力源於其起草過程的科學與民主原則。

從新中國立法史看,制定和修改憲法時,通常專門成立起草委員會或者修改委員會,普通法律的制定不成立專門起草機構。基於香港基本法的特殊性,1985年4月10日,第六屆全國人民代表大會第三次會議決定成立中華人民共和國香港特別行政區基本法起草委員會,負責香港基本法的起草工作。決定規定:“香港特別行政區基本法起草委員會向全國人民代表大會負責,在全國人民代表大會閉會期間,向全國人民代表大會常務委員會負責。”決定還要求:“香港特別行政區基本法起草委員會由包括香港同胞在內的各方面的人士和專家組成。具體名單由全國人民代表大會常務委員會決定並公布。”香港基本法起草委員會由59人組成,其中內地委員36人,香港委員23人,具有廣泛的代表性。基本法起草委員會自1985年7月1日正式成立並開始工作,至l990年4月4日基本法(草案)通過為止,工作時間長達4年8個月。在此期間,先後舉行了9次全體會議,25次主任委員會議,2次主任委員擴大會議,3次總體工作小組會議,73次專題小組會議,5次區旗區徽評選委員會議,還先後兩次就基本法(草案)徵求意見稿和基本法(草案)在香港和內地廣泛徵求意見。

從起草過程的民主程序看,為了廣泛聽取香港社會各界人士的意見和建議,起草委員會第一次全體會議委托在香港地區的起草委員,共同發起籌組具有廣泛代表性的“中華人民共和國香港特別行政區基本法諮詢委員會”,廣泛收集香港社會各界的意見和建議。會後,在港的起草委員召開了基本法諮詢委員會發起人會議,展開了意見的諮詢過程,廣泛徵集香港各界人士對基本法的各種意見和建議。特別是基本法(草案)徵求意見稿公布後,基本法起草委員會在香港和內地開展為期5個月的徵求意見活動。諮詢期結束後,各專題小組又先後召開小組會議,根據各方面提出的意見,對基本法(草案)徵求意見稿進行修改。據統計,各專題小組共修改l00多處,其中80多處涉及實質內容,50多處來自基本法諮詢委員會收集的意見。

從通過基本法程序的創新看,為了明確基本法的合憲性,消除部分香港市民的顧慮,1990年4月4日全國人大通過基本法的同時,還作出了《關於〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉的決定》,明確“香港特別行政區基本法是根據《中華人民共和國憲法》按照香港的具體情況制定的,是符合憲法的。香港特別行政區設立後實行的制度、政策和法律,以香港特別行政區基本法為依據。”“《中華人民共和國香港特別行政區基本法》自1997年7月1日起實施。”鑒於全國人大在正式決定中宣布香港基本法是“符合憲法的”,並且香港的制度與政策均以基本法的規定為依據,從法律上講,不存在“基本法與憲法相衝突”的問題,穩定了人們的合理預期,明確了基本法的合憲性基礎,也為開創新中國合憲性制度提供了寶貴的實踐經驗。

基本法堅持從實際出發及實事求是的原則

在起草基本法時,鄧小平強調,“‘一國兩制’是個新事物,有很多我們預料不到的事情。基本法是個重要的文件,要非常認真地從實際出發來制定。”可以說,從香港實際出發,實事求是,循序漸進發展民主是“一國兩制”在香港實踐的基本出發點。“一國兩制”是中國共產黨人的創舉,之前並無成型的制度經驗可以遵循,也沒有固定的發展模式,需要在實踐中不斷探索和完善“一國兩制”制度。

以香港的政治發展為例,這是回歸27年來的討論熱點問題之一。無論是基本法起草還是具體實施過程中,中央始終堅持實事求是的治港哲學,將基本法序言明確規定的“考慮歷史和現實情況”作為基本法實施的核心要素。除基本法序言外,基本法45條、68條都規定要根據特別行政區的實際情況和循序漸進的原則推動特別行政區民主發展。在基本法規定下,無論制定香港國安法,還是2021年選舉制度的改革,都是從香港實際情況出發,把國家整體利益與特區長遠利益有機結合,確保“一國兩制”事業始終在憲法和基本法軌道上穩步發展。

基本法尊重和保障居民的權利自由

香港基本法明確規定了居民享有的權利與自由,在法律文本中僅“自由”一詞就出現了33處,涉及21條條款。可以分為三類:第一類為概括式自由,在基本法文本中與“權利”同時出現,表述為“權利和自由”,主要體現在基本法第4條、第11條、第38條、第39條、第41條。第二類為自由權,主要規定於基本法第三章《居民的基本權利和義務》,包括人身自由、宗教信仰自由、遷徙自由、通訊自由等。第三類為對香港自由經濟的規定,包括貿易自由、資金流動自由、經營自由等,主要體現在基本法第105條、第110條、第112條、第115條、第127條等條文之中。

基本法實施27年來,特區政府、立法機關與司法機關遵循了“國家尊重和保障人權”憲法原則,嚴格保障基本法規定的居民的權利自由。法治真諦在於保障每個人的自由、尊嚴與價值,同時處理好國家安全與人權價值之間的平衡。基本法為尋求維護國家安全、維護社會秩序與保障人權之間的合理平衡,提供了清晰、明確的規範指引。如基本法總則第4條規定:“香港特別行政區依法保障香港特別行政區居民和其他人的權利和自由。”這是基本法保障人權的基本原則。同時,基本法第三章專章規定了香港居民的基本權利和義務(第24—42條),詳細規定了居民所享有的基本權利,使得第4條人權保障原則更加具化。第三章基本權利條款既包括了憲法規定的基本權利內容,同時基於“一國兩制”,考慮內地與香港在社會、經濟、文化等背景上的差異,也規定了國家憲法上沒有規定的一些基本權利,如遷徙自由、生育權利、罷工自由等。

在基本法的保障下,人們對一些社會議題和政府政策有不同的看法與主張是正常的,基本法保障居民的基本權利與自由,包括言論、新聞、出版、信仰自由等,但行使權利要符合法治精神,不得違背法治原則。回歸27年來,在基本法的保障下,香港居民的權利與自由得到充分保障,並通過司法程序合理平衡安全、秩序與自由之間的不同價值。

保持基本法的穩定性與適應性的有機統一

基本法實施27年,經歷了風風雨雨,雖面臨一些爭議,但基本法始終保持著文明、和平、開放、包容精神,它是“一國兩制”行穩之遠的根本保障。目前,香港進入由治即興的新階段,基本法是香港戰勝各種困難的法寶,要倍加珍惜基本法實施取得的成就,保持基本法的長期穩定性與安定性。

為了保持長期穩定性,香港基本法設計了富有特色的立法體制。基本法除正文外,還有三個附件,作為基本法的組成部分,其目的是維護基本法規範的穩定性。如1987年12月香港基本法起草委員會第六次全體會議上呈現的基本法條文草稿第45條第2款規定了行政長官產生的四種辦法,隨後在第3款規定:“前款規定的行政長官產生辦法可根據香港特別行政區實際情況予以變更。”我們知道,一旦行政長官產生辦法規定於基本法正文,那麼對產生辦法的變更也就是對基本法的修改,不利於基本法正文的穩定性。之後有委員建議,行政長官產生辦法和立法會產生辦法可以通過一個附件或單行法來規定,附件或單行法與基本法一同頒布。這個建議被基本法起草委員會採納,之後我們看到的各版基本法草案,都是帶有附件的。2021年全國人大常委會對基本法附件一和附件二的修改,再次印證了保持基本法穩定性和適應性相統一的重要性。

隨著“一國兩制”實踐的發展,在基本法的實施過程中,有些條文與現實之間也會出現不一致或者衝突的情況,需要尋求兩者的合理平衡。為此,基本法通過第158條設計了富有特色的釋法機制,由全國人大常委會解釋基本法,以消除規範與現實的不一致。回歸以來,全國人大常委會對基本法進行五次解釋,及時回應實踐,為保持基本法的穩定性與適應性積累了寶貴的經驗。例如,1999年全國人大常委會對居港權條款的解釋避免了港人內地所生子女大量湧入帶來的社會負擔,維護了特別行政區的社會穩定。在香港政治體制的發展關係到“一國兩制”和基本法的貫徹實施之際,2004年全國人大常委會對行政長官和立法會產生辦法的解釋堅持了循序漸進發展民主的原則,澄清了政制發展中的爭議,有利於基本法的實施。2016年全國人大常委會對香港基本法第104條宣誓條款的解釋有利於基本法有關條文得到正確理解和執行,有效打擊和遏制“港獨”活動,維護國家主權和領土完整,維護香港居民的根本利益和香港特別行政區的政局和社會穩定。

總而言之,為了維護基本法的長期穩定性與安定性,對基本法修改採取從嚴考量是起草者們的基本判斷,也是設計基本法159條修改程序的立法原意。為了保持香港的長期繁榮穩定,我們需要積極運用解釋權,即便是某些需要“修法”解決的條款,可以通過解釋方式解決,不宜輕易啟動修改權。

正視基本法實施中的新情況、新問題

香港基本法的實踐是史無前例的,基本法實施27年來取得的成就是有目共睹的,但我們也要正視“一國兩制”進入新階段面臨的新情況、新問題。特別是目前國際政治秩序呈現不確定性,世界局勢進入動蕩期,大國關係出現新的博弈,對“一國兩制”也帶來了新的挑戰。對此,我們要始終堅定“一國兩制”的制度自信。如對於人心回歸問題,我們需要以法治思維與法治方式,發揮法治穩預期的功能,使“一國兩制”融入到所有香港居民的生活之中,使之成為一種生活方式。香港基本法體現了共和國憲法精神,凝聚了國家憲法下兩種制度和平共存的文明價值,為“一國兩制”制度體系的完善提供了廣泛的空間,體現了人民對美好未來的向往。因此,我們需要以基本法凝聚共識,在基本法成功實踐27年的基礎上,以更開闊的視野與理念,完善與基本法實施相關的制度體系,讓基本法成為人們信賴的生活規範,為人們帶來穩定的預期。

中共二十大和二十屆三中全會已確立建設社會主義現代化強國和全面深化改革的總體目標。展望未來,到2049年實現第二個百年奮鬥目標時,香港將進入“50年不變”的新階段。毫無疑問,港澳回歸50年的成功經驗必將對我國建成社會主義現代化強國注入新的內涵,促進國家治理體系與能力的現代化。在“一國兩制”實踐進入新階段的今天,我們應站在世界、國家未來發展的高度,守護好香港法治這一金字招牌,維護憲法和基本法確立的憲制秩序,創造“一國兩制”事業更加美好的未來。

(本文發布於《紫荊》雜誌2025年4月號,作者係全國人大常委會香港基本法委員會委員,中國人民大學“一國兩制”法律研究所所長)

查看更多

查看更多