文|陳恒

香港中文大學(深圳)研究員、博士

馬紹良先生是香港教育界響當當貢獻卓著的人物,他二十歲出頭就斷言「要搞好香港,應該從教育做起」。他立此為職志,便為這件大事持續實踐奮鬥,一路從擔任中學教師、多間中學校長這些點,轉戰至香港政府任教育統籌局總主任、首席助理秘書長,領導了全港教育信息技術推廣這個面,成功將繁瑣的教育行政事務信息化、數字化。2003年,因工作過勞,罹患嚴重耳鳴惡疾,無奈之下提早退下崗位。休養一年之後,他又從政府教育這個面上,切換回了學校這個點,熱心加盟香港鳳溪教育機構,推動創建鳳溪創新小學,成功把整個校園資訊科技化。該學校在教育信息技術運用上獨樹一幟,被微軟公司確定為全球12所、亞洲唯一的「未來學校」。他憑著自學成才的計算機專業技術,在香港教育界闖出了一片天空,打出了自己的天下,為教育事業作出獨特貢獻。

一、要搞好香港,應該從教育做起

馬紹良先生是香港中文大學1969屆崇基學院數學系校友,1973屆教育學院物理輔修。他在青年時期就深耕厚植家國情懷,上大學時,他透過《中國學生周報》《大學生活》的活動,認識了一群志趣相投、關懷國事的朋友,1968年擔任崇基學生會的時事委員會主席時,是香港爭取中文為法定語言運動第一階段高潮的「崇基集會」推手之一。後來還和一眾文化界朋友,在九龍塘租了一間舊屋,改為「創建」學園,開班授課,搞講座,希望通過這些活動,喚醒年輕人的民族意識、國家感情。他常常與朋友一起在村屋裡通宵達旦討論國事,開闊思維視界,也令身邊的年青人對「認識祖國、關心祖國」的觀念有新認知、新高度、新境界。

他因大學輔修物理,愛好電子工程,業餘堅持自學成為香港第一代「IT人」。上世紀七十年代初,計算機還未盛行,他已無師自通學會了計算機常識。大學畢業第二年,他便加入美國電機電子工程師學會,成為會士,並借著學會的不同刊物資料,增長計算機專業知識。他說,「我自小就喜歡電子,大學時輔修物理,可以說是個人與計算機一同成長。」1990年,他到天光道中學任校長,一年後又被委任為維多利亞工業中學校長。在學校裡,他致力推進校務行政運作計算機化,將繁瑣的教育行政管理事務數字信息化。

或許是他在學校開展計算機技術運用的聲名遠播,不久就被借調到政府教育署當了一年沒有學校的校長──一級校長(信息系統),專責提供學校行政管理系統及行政管理計算機化計劃中有關前線專業運作的程序設計,此舉得以提升了香港教育界在信息科技運用上的突出地位。1999年,馬紹良獲任了教育統籌局信息系統科首席教育主任,全面負責推動全港的信息科技教育,他除為所有學校提供信息技術基建,還負責培訓教師。為迎接資訊科技時代的到來,他帶領屬下將學校行政管理系統變成網上版,使校內外的老師都可以在網上看到及操作。馬紹良最引以為豪的是「教育署整個計算機系統、網絡鋪設,都是我組同工一手包辦的!」在他及同儕的推動下,香港教育全面邁向資訊科技時代,大大提高了教學及行政效率。由於資訊科技的專業造詣及工作業績,他一路晉升擔任香港教育統籌局首席助理秘書長(學校發展),並全面負責推進校本管理政策,推動了香港教育全面邁向數字科技時代。他還與中文大學黃寶財教授一起創辦了香港信息教育城網站。

馬紹良先生有寬闊的國際視野和未來胸懷,對教育一腔熱血,其教育理念既有普適性又有前瞻性,認為政府要著重搞好教育基建,讓市民共享優質教育資源,促進社會平等向上流動。在信息科技的運用推廣方面,馬紹良先生勝過不少年輕教育工作者。難能可貴的是,他始終堅信「要搞好香港,應該從教育做起。」

二、讓教育插上資訊科技翅膀,辦成亞洲唯一的微軟全球「未來學校」

在香港新界上水鳳溪一帶,與深圳一河相隔,可遠眺對岸深圳的高樓林立,一派都市熱鬧景象;而上水這邊因港英時期將其辟為邊境且限制了開發,恰好保留了眾多樹林和寬闊草地的郊野風光,即使在冬天也景色秀麗怡人,自然寧靜。穿行在上水郊野,如同置身森林草地的郊野公園,真是個上風上水的好地方。

鳳溪本地居民廖姓家族,鄉賢廖正亮先生為人勤勉,志趣高潔,也曾擔任該村村長。廖先生以鄉鄰利益和發展為重,對村民關懷備至,深受鄉親擁戴。他營商致富後,銳意弘揚先賢心願,熱心教育事業,在同族各家捐贈及集體購置的土地上興辦學校,繼承先賢早在1932年便創辦的鳳溪小學,後來一路發展至今有兩所中學、三所小學和一間幼兒園的鳳溪教育機構,均是公營學校。

2004年,馬紹良先生出任鳳溪公立學校總裁一職,工作重點之一是傾力打造鳳溪創新小學。2007年鳳溪創新小學與微軟合作,2009年正式收生。馬紹良先生與這支有創新活力的教師團隊,努力開拓教育信息科技,成功被微軟公司確立為全球12所「未來學校」,成為香港信息技術運用先鋒學校。

2013年1月,受馬紹良先生的邀請,我有幸參觀鳳溪創新小學。踏足校園,果然名不虛傳,該校是本港運用教育信息技術於教學最全面、最徹底、最前沿的學校,整個校園數字信息網絡化。全校每位學生均攜帶筆記本電腦到校上課,課堂上無紙質印刷的課本,無作業本。教師也一改傳統的粉筆書寫而用鼠標點擊,無需擔心「吃」粉筆灰。傳統的黑板改為電子投影白板,兼書寫投影兩用。整個校園安裝了50個WiFi網點,學生可在校園任何一個角落學習、做作業。教室則是一個真實空間加上網絡空間組成的學習社區,學生在自己的筆記本電腦上聽課、完成課堂練習,老師可以即刻在電子白板上統計出作業的正誤,大大節約了批改時間,提升了效率,學生瞬間知道問題答案及學習成效。

馬紹良先生說,「信息技術運用於教育方興未艾,未來必定是一個發展主導趨勢,我們要為青少年提供一個未來的學習平台」。基於這些理念,學校將以信息技術的運用為特色發展重點。在這所創新學校,學生使用的教材及課堂練習都在每學年開學前,由學校統一免費安裝到筆記本計算機上了。這些電子教材是學校與出版機構聯合開發,教師參與電子課本的設計,所以可以免費使用。該校更與信息、出版企業連手打造了全方位電子學習夥伴,微軟、英特爾、電訊盈科、聯想、華碩、數碼通及牛津大學出版社、新亞洲出版社、現代教育研究社等大型信息技術公司和出版機構與學校結成合作夥伴關係,提供信息技術支撐和教材開發。因此,小學生在六個學年裡只需要購買一台筆記本電腦,而不需要其它花費,大大節約了教材和學習文具的開支。借助現代信息技術,教師可以在網上互動備課,家長也可以了解孩子學習進展情況,學生可以不受書本、課室及時空限制。馬紹良先生說,「將信息技術運用於教育,我們不強迫,但也不阻攔,信息技術只是一種讓學習更自由、更有效的手段和工具,可以培養學生的信息素養。學習的本意還是掌握知識、創新知識,信息技術及網絡資源作為輔助」。

三、守護全人教育不拘一格,把握育人本質行穩致遠

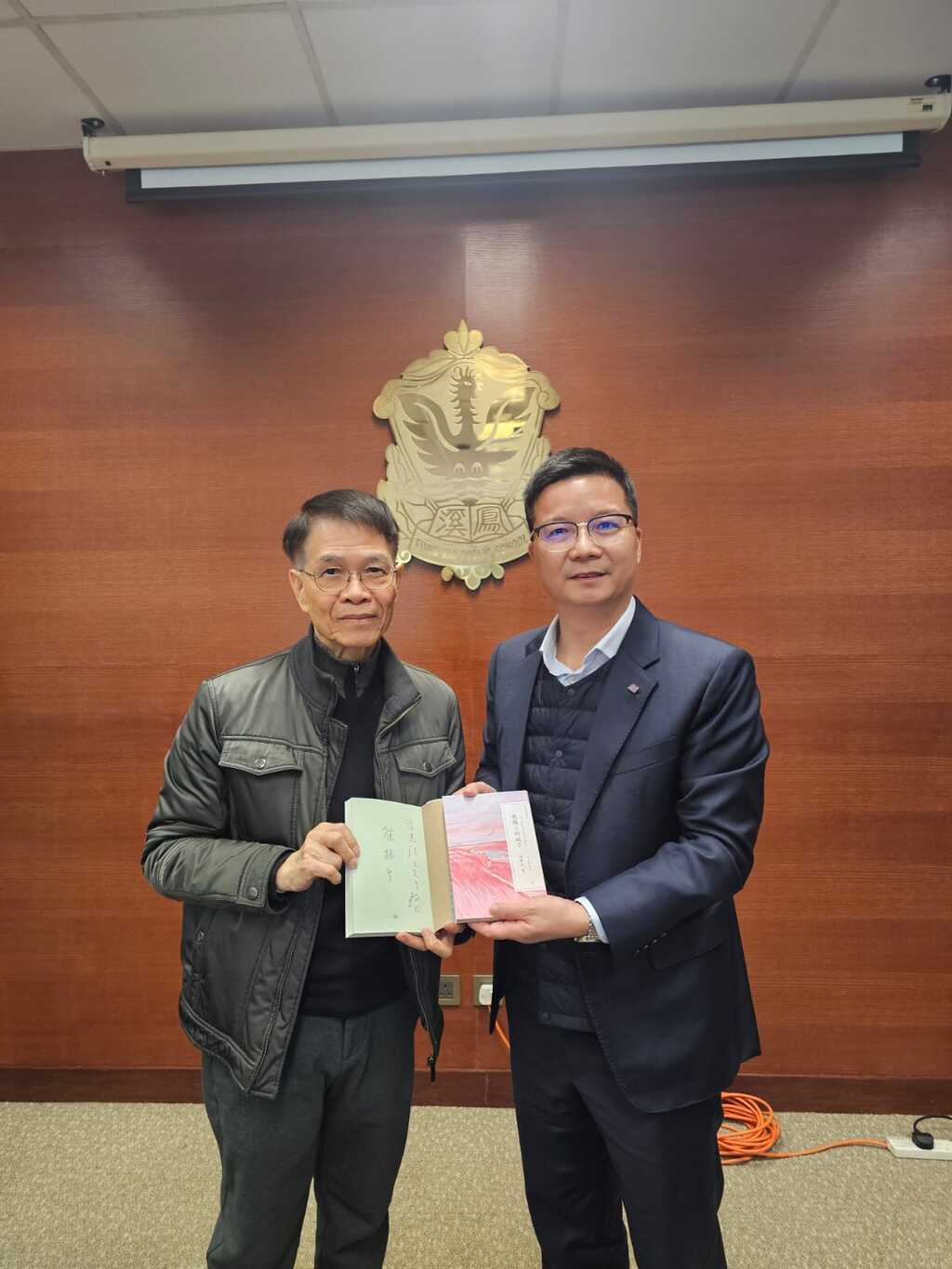

十多年來,我一直清晰地記得鳳溪屬校的碩大草地及周邊環繞的樹叢。時隔十二年後,我重新聯繫上了馬紹良先生,對鳳溪教育機構來一次回訪,受到了馬紹良先生及辦學機構熱情接待。76歲的馬紹良先生親切熱情、老當益壯,他還兼任著鳳溪董事局資深顧問暨榮譽校董,及鳳溪廖萬石堂中學校監。當天與鳳溪教育機構董事局主席廖瑞彪律師、副主席廖立志先生、鳳溪第一中學曾美月校長、鳳溪廖萬石堂中學候任校長朱國輝先生、鳳溪第一小學朱偉林校長、鳳溪創新小學劉麗清校長、鳳溪廖潤琛紀念小學謝盛業校長、鳳溪幼兒園梁文珊校長等一眾老友新朋暢聚攀談、其樂融融。

鳳溪屬校以「謙、信、勤、敏」為訓,實施德、智、體、群、美全人教育,深信每個孩子都有其獨特的潛能,就如天上的繁星,不論大小或形狀,都有其獨特過人之處。他們還與家長攜手合作,發掘孩子的亮點,讓學生發光發亮,星光閃閃,照耀人生,把握未來。鳳溪師生認同「鳳溪人」這一身份,學生個個生龍活虎,志在成為國家棟梁。以鳳溪創新小學為例,該校每個年級共四個班級,分別以「正、心、立、本」四字命名,學生文明教養良好。回想十年前我曾在「五立」班觀摩了一堂中文課,進課室時學生起立歡迎,向校監、校長和嘉賓問好,離開課室時又起立歡送與祝福。課堂學生踴躍,氣氛熱烈有序,學生通過擊手掌左兩下、右兩下來集中精力,導入一個新議題。值得一提的是,自由發言環節學生都會走上講台,談吐自信大方。

鳳溪屬校校園數全港最美之一,有很大很寬敞的操場,漫步校園讓人心曠神怡。四間學校匯成片區又各自獨立,各校教學樓都被整片的大草地和樹林環繞,草地如氈,林木參天,林中更有野草花爛漫。引人註目的是鳳溪校園草地讓人難以想象的大,一二個足球場在這大片的草地中看起來也不過是個大補丁,五個籃球場在樹林中顯得不怎麽起眼,整個校園四處皆是平坦連綿的草地,盡情拉伸了空曠的校園。大概是由於學校擁有難得的自然空曠和資源稟賦,學生可以開展足球、高爾夫球、射箭和攀樹為特色體育運動項目。馬紹良說,我們對人才的評核應不拘一格,比如攀樹作為一項體育特色運動也是偶然發現的,該辦學團體屬下一名中學生學習成績平平,課間攀樹卻出奇的快,後來老師組織一些學生比賽,他拿了幾次冠軍,畢業後便被電力公司招聘,擔任公司經理專職訓練拉伸電纜的工人,會攀樹也使他成為了人才。攀樹現作為健身和逃生的一項特色體育項目,受到學生歡迎。這裡的學生攀樹是先把一條繩子投射到樹叉上,晃動繩頭再拽緊,學生順著樹冠拉著繩子往樹幹上攀,一棵兩三層樓高的大樹,只用十多秒鐘就上去了,令人嘆為觀止。在這所學校見不到瘦弱的孩子,也沒有體型偏胖的學生,沒有小駝背,個個體格健壯,面容陽光,彬彬有禮。我們參觀校園是正值學生大課間30分鐘休息,孩子們在廣闊的草地上自由暢快地奔跑嬉鬧,盡顯天真樂趣。

馬紹良先生對教育的本質內涵有著自己的理念和主張。他認為,基於現代信息科技,包括現在的生成式人工智能的運用,學生可以隨心所欲地在線學習探究,傳統教藝與人工智能的叠加,課堂空間和容量大大拓展。面向未來的發展,要讓人工智能促進學與教的成效,在培養人才上發揮獨特作用,有必要處理好三對關係:一是處理好目的與手段的關係。教育的根本目的是培養人,促進人的社會化和全面發展,將人培養為有健康的心智,謀生的能力,能傳承社會文明,對社會和他人有承擔;而教育的方式方法可以多種多樣,隨時代變遷和科技的不斷推陳出新,智慧科技運用於課堂教學是對知識大爆炸時代的適應,對未來人才素養要求的適應,它讓課堂的廣度、深度、寬度及容量得以擴張,學習的時空及組織方式也得以改變,但真正把信息科技恰當運用於各個年齡段的學生,還有賴於開發出好各個年級的課程教材和學習數據庫,有賴於教師的精心有效地組織和巧妙的運用。二是處理好理性與情感的關係。人工智能必竟是技術範疇,無論設計的再好,它也是一個有限理性的程序,即使程序的內容全部掌握,也只是一種數量,是基於大模型的知識生成,情趣及想像空間永遠不及人的本身。而教育要培養人的生命情趣,讓人的生命更豐盛,讓精神更自由,生活更有詩意,對社會更有愛心。由此,在教育中進行情感的教育和審美教育是不可缺少的內容,就比如一堂語文課,除讓學生掌握字、詞、句及課文大意之外,還要讓學生有情感的共鳴,道德的提升,要讓學生領悟到文章的語感、滋味、文脈和神韻,而不局限於為知識的掌握去做些習題對錯的刻板遊戲。其它學科也同樣要挖掘出知識之美及生活之用。一言以蔽之,學校教育要融情匯智,人文與科技互補,讓生命臻於大美、止於至善。三是處理好知識的傳承與運用創新的關係。學校教育是知識得以保存、傳承的地方,更是知識創造的場所。在學與教的互動方面,就不能恪守既定的程序,而要開辟學生創新創造的空間,讓學生自由闡發學習心得,把所學知識結合生活實際加以運用,如果不能開展實用性、探究性、創新性的學習,至少可以讓學生在學中做、做中學,掌握知識與運用知識齊頭並進。學生和教師只有不斷創新創造知識和運用知識,才能成為一所名副其實的未來學校。

馬紹良先生說:「人必須再教育」,也即終生學習。他離開政府後服務鳳溪教育機構至今有21年,加上其他學校及政府教育局,悠悠五十餘載的教育情緣。這五十年,他從學校到政府,又從政府到學校,點面切換,初心不改,作育英才,貢獻不凡,他是推動香港教育界技術變革的一大功臣。

今日熱搜

今日熱搜

本周熱搜

本周熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多