AI大模型激發創作靈感,生成3D模型和個人專屬“大師畫”;文化出海“新三樣”出圈出彩,以中國的文化自信引發全球共鳴……

5月22日至26日,被稱為“中國文化產業第一展”的第二十一屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會在深圳舉辦。

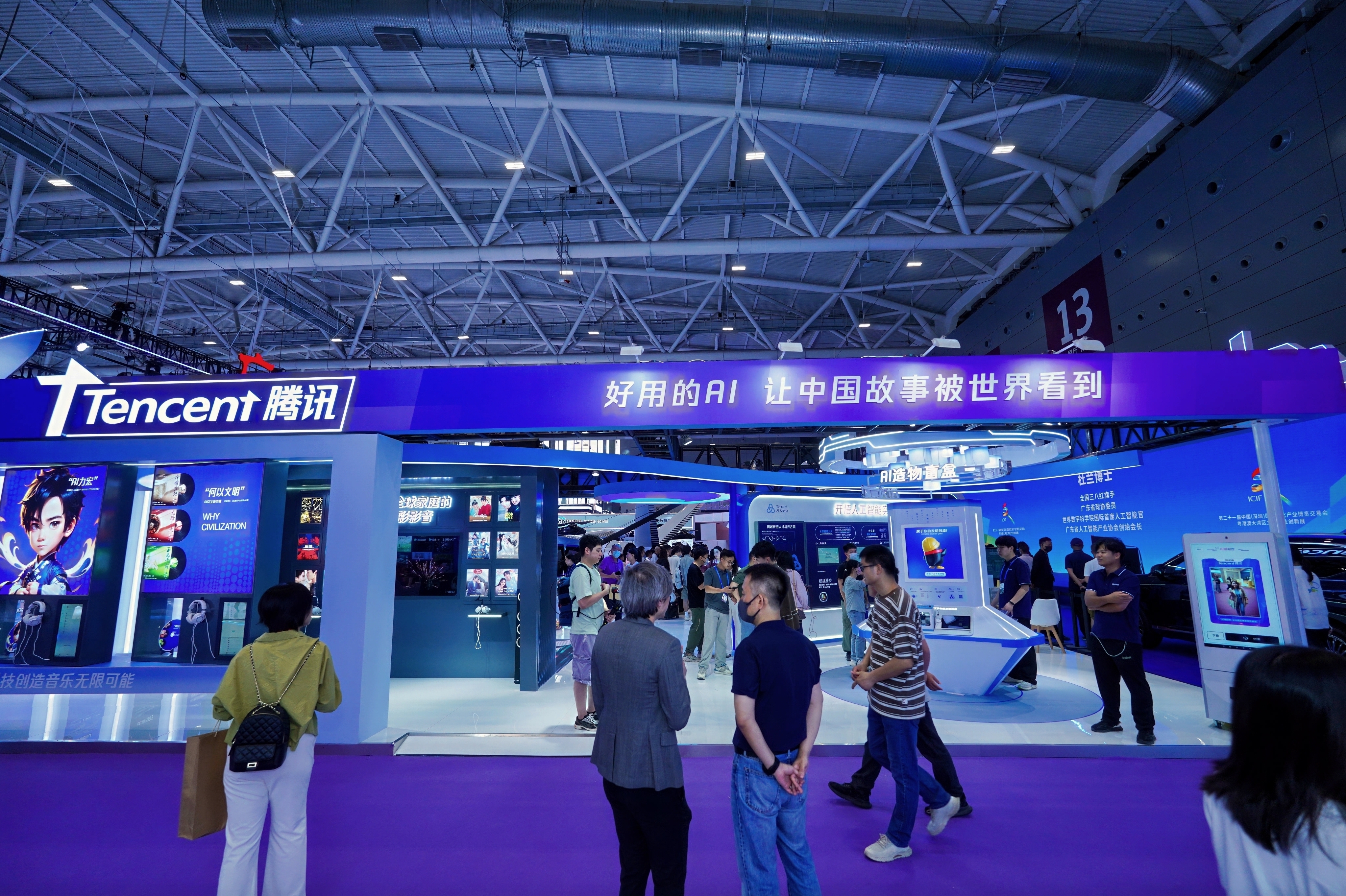

騰訊以“好用的AI,讓中國故事被世界看到”為主題,全面展現了騰訊以混元大模型為技術基底的數字工具,融入到內容生產創作的全產業鏈中,促進優質文化內容生產,將中華數字文化內容傳播給全球用戶。

AI激活創作靈感,促進優質文化內容生產

如何利用AI“從0到1”打造一篇關於“中國文化出海”的內容策劃?在騰訊展區“好用的AI”工作台,工作人員利用騰訊元寶、ima和騰訊混元大模型三大產品工具進行演示:“第一步,從文化出海‘新三樣’中選擇一個作為主體,利用騰訊元寶生成建議方向和框架;第二步,利用ima專業文化知識庫,了解海外用戶的喜好與關注熱點;第三步,根據元寶和ima生成的內容整理形成提示詞,運用混元生圖的能力,製作一張配合傳播的海報。”

當前,以生成式人工智能為代表的新技術,正激活文化新質生產力,催生文化新業態。本屆文博會上首次亮相的AI會展助手“文小博”,正是由文博會攜手騰訊雲開發,基於“騰訊混元+DeepSeek+文博會專屬知識庫”大模型,成為觀眾的“智慧嚮導”和客商的“商務顧問”。

打造“好用的AI”,是騰訊發展AI大模型的核心方向。作為騰訊全面自主研發的AI大模型,騰訊混元大模型已經全面接入公司業務應用。在騰訊展區的“AI產業星雲”展台,參觀者可以通過插入不同的卡片,集中了解騰訊混元大模型在不同行業的應用實踐。

在重塑行業產業格局的同時,AI也正為人們的生活增添色彩。“AI造物盲盒”將參觀者的靈感關鍵詞,轉化為可打印、可分享的三維作品,實現從“腦洞”到“實物”的創意躍遷。基於混元大模型生圖功能的“AI大師畫”,讓人們的隨手塗鴉,轉化成梵高、畢加索、中國水墨等不同風格的大師畫作。由騰訊優圖實驗室打造的AI照相機,基於自研圖生圖算法,能夠將參觀者拍攝的照片轉化成動漫、3D、水彩、插畫、黏土、玉石等多樣風格,並針對人像效果重點適配優化。

在教育領域,騰訊開悟圍繞“AI教育”核心,打造集教學資源、算力支持、賽事體系與科研實踐於一體的人工智能教育平台,已與超50所高校建立深度合作,推動產學研融合創新。開悟支持的“峽谷漫步”等標準化實訓課程,配套預訓練模型與開發工具,降低AI學習門檻,提升教學系統性與趣味性。

堅守文化底色,推進文化出海“新三樣”出圈出彩

科技讓文化更有亮度,文化讓科技更有溫度。在騰訊展廳中央,以三面屏裸眼3D呈現的騰訊IP產業鏈,吸引眾多參觀者打卡。在三面屏組成的空間中,參觀者可以瀏覽騰訊在文學、影視、音樂等不同領域的布局,實時走入《慶餘年》、《繁花》等IP場景中合影,並藉助AI智能體與劇中的虛擬角色實時語音互動。

藉助AI等數字化技術,騰訊持續推動文化傳承與非遺活態轉化。在去年北京中軸線申遺過程中,騰訊以遊戲科技參與打造了“數字中軸·小宇宙”,是全球首次運用遊戲科技參與到申遺中。此外,騰訊還將AI等數字技術應用在甲骨文研究中,在數字世界復現了敦煌莫高窟藏經洞,守護文化根脈。

作為“中國文化產業發展風向標”,本屆文博會以更開放的姿態擁抱世界,打造文明對話的窗口。騰訊持續以文化出海“新三樣”為帆,推動中國文化產業“出海”又“出彩”。

繼2022年16部中國網絡文學作品被收錄至大英圖書館的中文館藏書目後,《斗羅大陸》《慶餘年》《全職高手》等10部閱文經典網文去年再次入藏大英圖書館。由WeTV打造的《創造營亞洲》《沉溺》,成為泰國、印尼等國家用戶最歡迎的本地自制作品。《王者榮耀國際服》(Honor of Kings)、《三角洲行動》等遊戲,引領國產遊戲出海及全球化新篇章。隨着體育數字化趨勢的不斷加深,電子競技項目已經多次登上亞運舞台。明年,電競也將再次作為亞運會正式項目,亮相2026年愛知·名古屋亞運會。

“作為一家以互聯網為基礎的科技+文化公司,騰訊將持續以文化為底色,以科技為雙翼,探索以人工智能催生文化新質生產力,助力文化產業高質量發展。同時,發揮創新擔當、文化擔當、責任擔當,做好中國文化的國際表達,以中國的文化自信引發全球共鳴。”騰訊公司副總裁蔡光忠說。

查看更多

查看更多