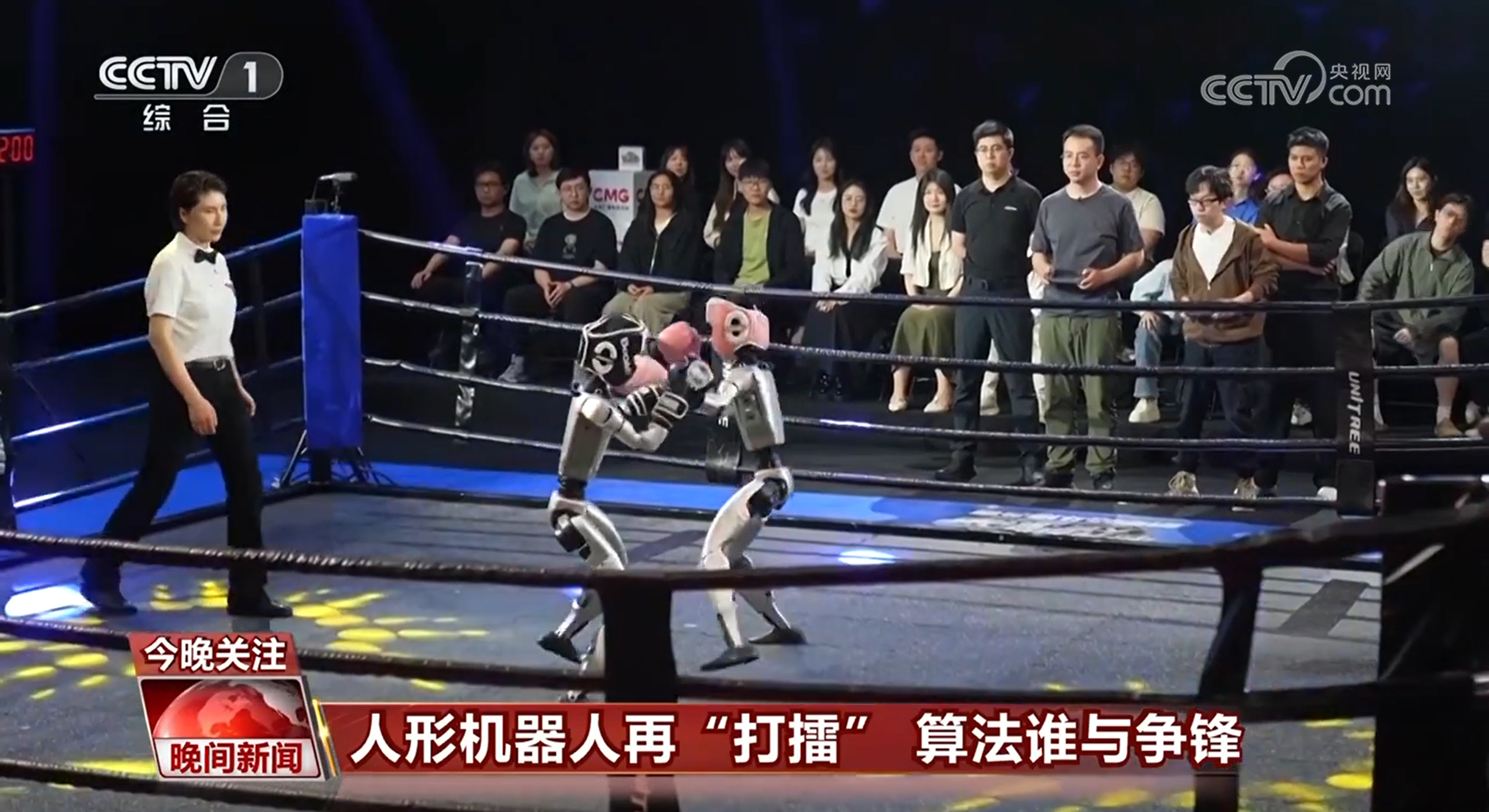

繼北京亦莊馬拉松後,人形機器人比賽再次開賽了。這次比的不是跑步,而是格鬥。

您剛剛看到的就是《CMG世界機器人大賽·系列賽》機甲格鬥擂台賽的現場畫面。比賽採用積分制,共3回合,每回合2分鐘。擊中頭部、軀幹為有效擊打,手部動作有效擊打計1分,腿部動作有效擊打計3分。倒地一次扣5分,被擊倒8秒內無法起身則扣10分,本回合結束。

作為全球首個以人形機器人為參賽主體的格鬥競技賽事,本次比賽在競技賽之前還進行了表演賽。表演賽中,人形機器人結合燈光與音樂編排,充分展現其協同控制與動態響應能力。

人形機器人再“打擂”算法誰與爭鋒

在剛剛結束的比賽中,操作員陸鑫操控的AI策算師最終獲得冠軍,獲得"格鬥之星"稱號。曾經出現在科幻電影裡的人形機器人,近幾年正以驚人的速度走進大衆視野。從蹣跚學步到機甲格鬥,在科技與熱血交織的舞台上,人形機器人不僅展示了技術實力,也為產業發展注入了新的活力。

揭秘一、人形機器人如何學習格鬥動作?

以參加本次比賽的人形機器人G1為例,它目前已經具備8套基礎格鬥動作和多個組合動作,包括直拳、勾拳、踢腿等等。

揭秘二、人類如何操控機器人格鬥?

在格鬥賽場上,操作員主要通過語音控制、遙控控制兩種方式實現對機器人的操控,可謂是實時操控,人機協同。比賽前夕,技術人員就已經測試了“語音控制”的人機交互新功能。

揭秘三、人形機器人格鬥能訓練哪些能力?

据了解,真人拳擊比賽是不能用腿的,但機器人格鬥賽中,由於不涉及對身體的傷害,機器人可以用腿。如果說機器人跑半馬更多的是比拼耐力與速度,那麼格鬥比賽則對機器人的靈活性與平衡性提出了更高的要求。賽前訓練時“抗擊打”“防過熱”等極限訓練和測試,就是爲了讓人形機器人在極端條件下依然可以行走並做出複雜的動作。摔倒後,還能模擬人的形態自主站立。

CMG世界機器人大賽·系列賽設備測試員孫寶巖:因為它本身在打鬥的過程中,一方面要自身揮出一些比較劇烈的動作,另一方面還要面對對方選手過來的一些強烈的攻擊。在整個過程中,如何讓自己保持平衡,並且在攻擊的同時不被對方打倒,這個平衡的考驗是比較重要的。

揭秘四、機器人格鬥賽打開了哪些新空間?

本次機甲格鬥擂台賽提供的極端考驗環境,能促使算法持續優化升級,提升機器人的性能,更好地服務於人類的生產生活。

浙江大學控制科學與工程學院研究員李高峰:(機器人)有些能力它其實已經超過了我們的期待,還有一些能力,我們真正讓它去產生價值,產生生產力的這樣一個瓶頸點,離大家的需求還有點距離。那下一個爆發期可能就是在機器人的靈巧手、觸覺以及操作能力方面。

查看更多

查看更多