文|本刊記者 劉雨晨

2025年5月22日,“其命惟新——廣東美術百年大展”在香港會議展覽中心開幕。作為粵港澳大灣區藝術合作新範例,本次展覽自2017年以來時隔8年再次啟動,彙集130餘位藝術大家、160餘件經典之作,分六大主題板塊沉浸式展陳廣東美術百年革新歷程,以史為軸,展現粵港兩地藝術家“同根同源、互融共進”的文化基因。

開幕式上,香港特區行政長官李家超表示,廣東與香港山水相連、文脈相通,更在國家危難之際共擔民族大義。這次展覽讓香港市民共同回顧救亡謀存的烽火歲月,加深大家對抗戰歷史的認識,提升社會各界的家國情懷和對中華文化的認同。中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄指出,大展主題“其命惟新”既是百餘年廣東美術的發展主線,也是百餘年香港經濟社會的發展主線。展品充分展現了藝術家們對中華審美理想的執著堅守,在民族顛沛、家國飄搖之時堅守傳承,在對外開放、交流互鑑之中堅定自信。廣東省委常委、宣傳部部長胡勁軍表示,百年來,嶺南畫派在兩地繁榮發展,帶動美術教育聯動,讓“傳承與革新”成為兩地美術界共識。粵港兩地以嶺南畫派為依托,共同構建起粵港美術“一脈兩枝”的多元文化生態,成為中國美術史中地域文化協同發展的典範。

本次展覽為何選擇此時在香港重啟?有何必看經典之作?帶着這些關鍵問題,本刊記者採訪了本次大展策展人——廣東省文聯主席李勁堃,中國美協副主席、廣東省文聯副主席、廣東省美協主席林藍,廣東美術館館長王紹強,解碼展覽背後的深意與匠心。

粵港藝術共融的時代契機

展覽的主題為何叫作“其命惟新”?林藍解釋道,高劍父、高奇峰、陳樹人(二高一陳)作為嶺南畫派的第一代代表人物,曾跟隨孫中山先生參與革命,提出革新口號,秉持革命的創新精神。因此,本次展覽主題定為“其命惟新”,取自《詩經》“周雖舊邦,其命維新”。原句中“維”為“維護”之意,此處化用為“惟新”,寓意粵港地區的使命在於不斷創新、奮勇向前,無論是藝術領域還是廣東、香港地區,都應在創新中追尋使命與未來。這也是嶺南藝術美學蓬勃發展的生命力所在,希望藉此讓香港年輕一代觀眾增強自豪感——我們曾引領潮流,也將繼續創新領先。

“其命惟新——廣東美術百年大展”於2017年首次啟動,引發全國關注,此後在廣州、深圳等地巡展。李勁堃介紹道,選擇此時機將展覽引入香港,緣於近年來粵港澳大灣區文化融合加速,香港與廣東同根同源,希望藉此機會強化區域文化聯動。因此,本次展覽不僅是藝術展示,更旨在通過粵港澳文化同源性,促進兩地審美交流,也希望藉助香港的國際傳播優勢,推動大灣區美術事業協同發展。

策展設計中的創新密碼

本次畫展匯聚眾多文物級展品與大師名家之作,林藍表示,展品的選擇經過三個方面的考量:一是“好看”,兼顧觀賞性與學術性;二是具“時代刻度”,記錄歷史印記;三是涵蓋不同門類,設當代作品及香港相關藝術家板塊,展現嶺南美術的演變。即“思想精深、藝術精良、製作精湛”,且聚焦百年跨度,擷取各時代最具代表性、烙印鮮明的作品,不論版畫、油畫,或是戰爭時期粗糙卻真誠有力的創作,抑或新時代影像、當代藝術,均被納入其中。

展覽在香港會展中心以“可移動美術館”形式呈現,僅耗時3天即完成場地改造,採用純白展廳、燈光設計與流暢動線,打造沉浸式觀展體驗。據王紹強介紹,展覽通過策劃和展陳設計,將粵港兩岸的歷史記憶轉化為可感知、可交互、可生長的文化場域,包含19世紀末西方油畫技法的傳入、抗戰時期的漫畫、人間畫會的成立、如今多元繁榮的格局等豐富內容,讓這段百年歷史與香港的觀眾產生對話,傳遞粵港兩地緊密相連、藝術相融的理念。展廳在120米的長廊上設置廣東百年美術年表,展示1916年至2024年廣東美術的發展歷程,並設計多個高低錯落的空間群落,在“時間軸線”上讓“藝術文獻依次生長”。觀眾觀展時可以直觀感受到時間跨度,直面廣東百年美術的節奏感和文化張力。

經典力作中的家國史詩

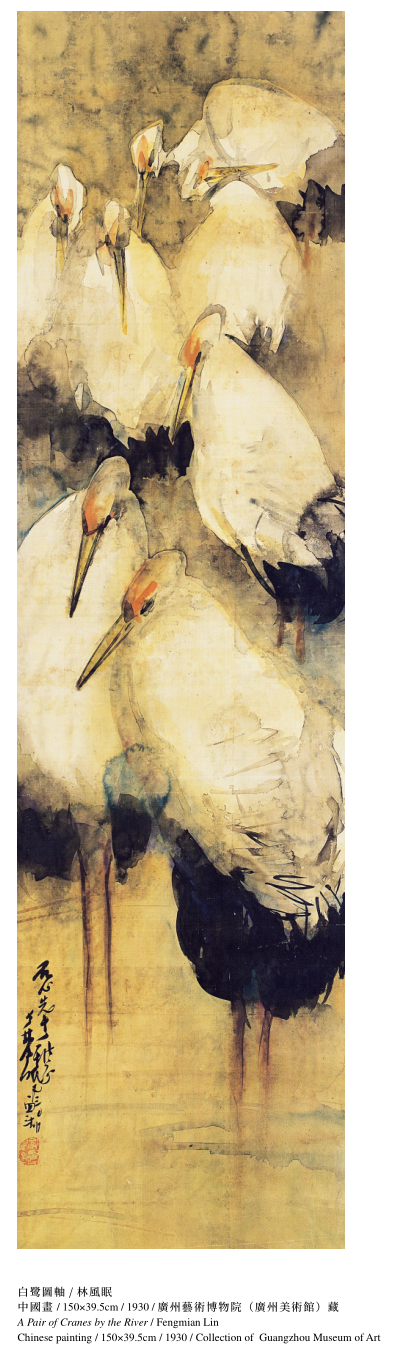

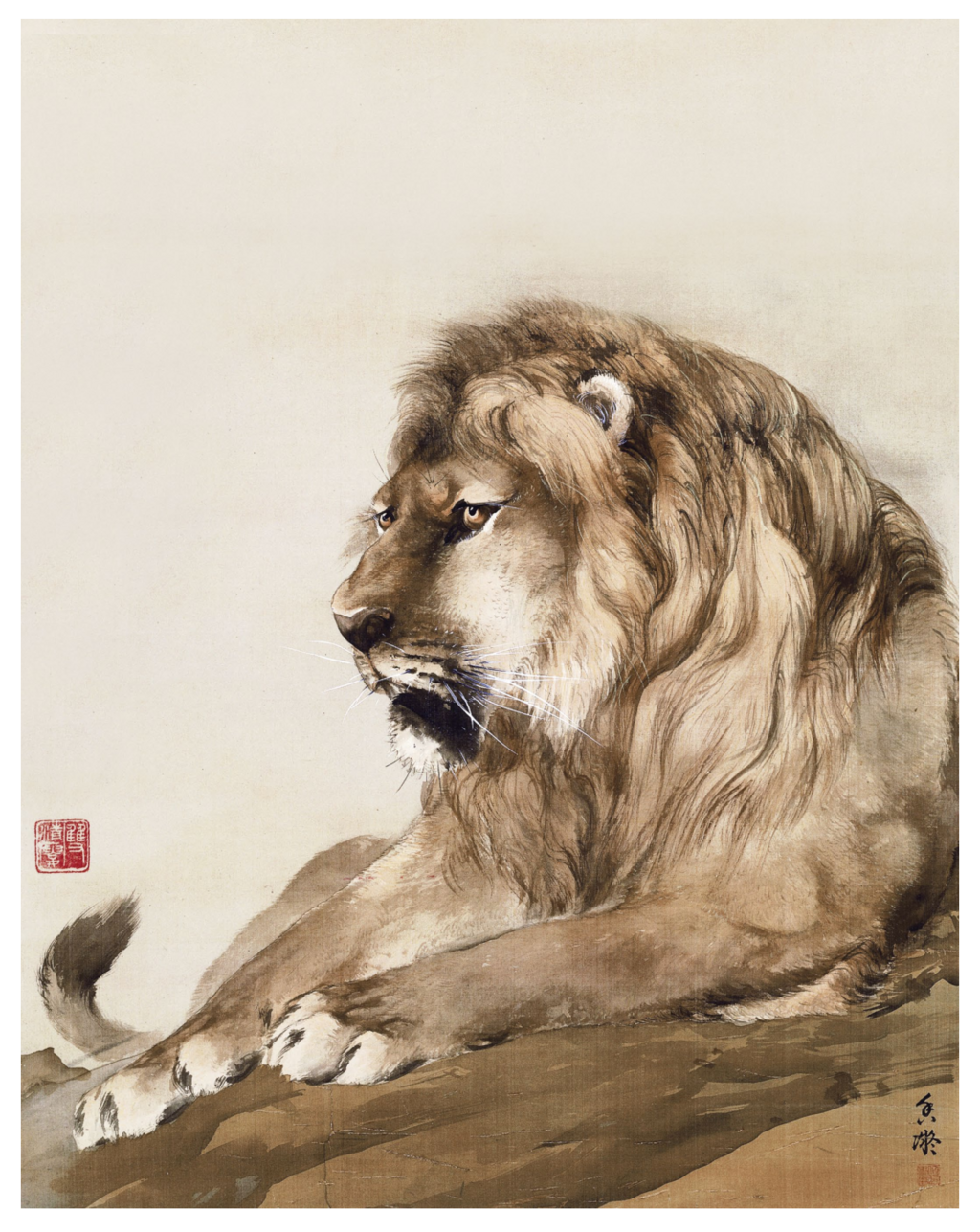

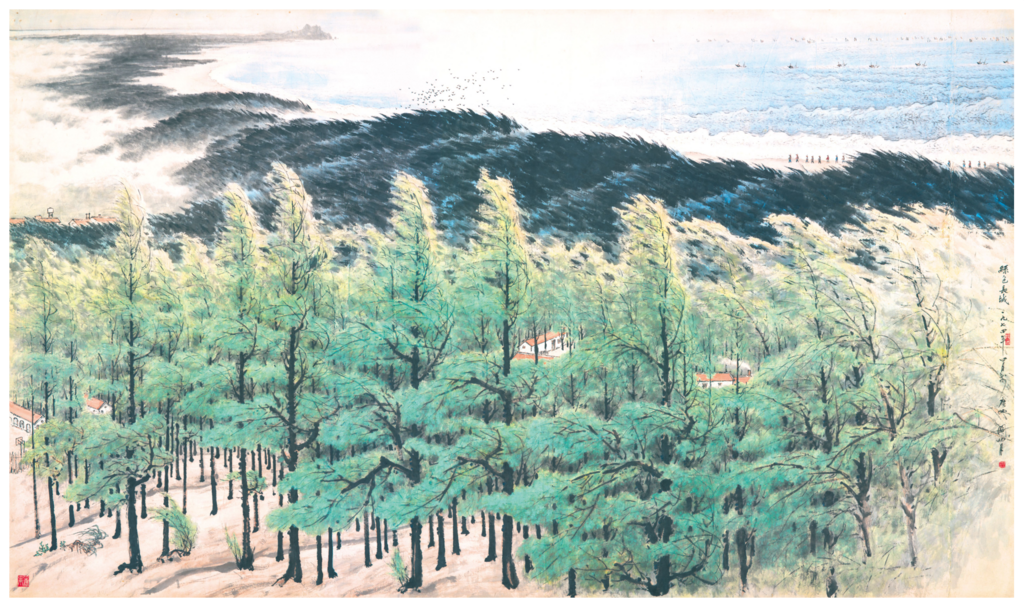

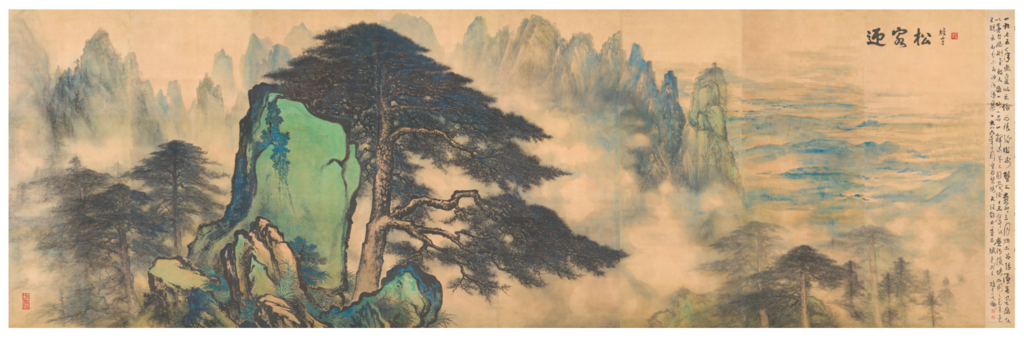

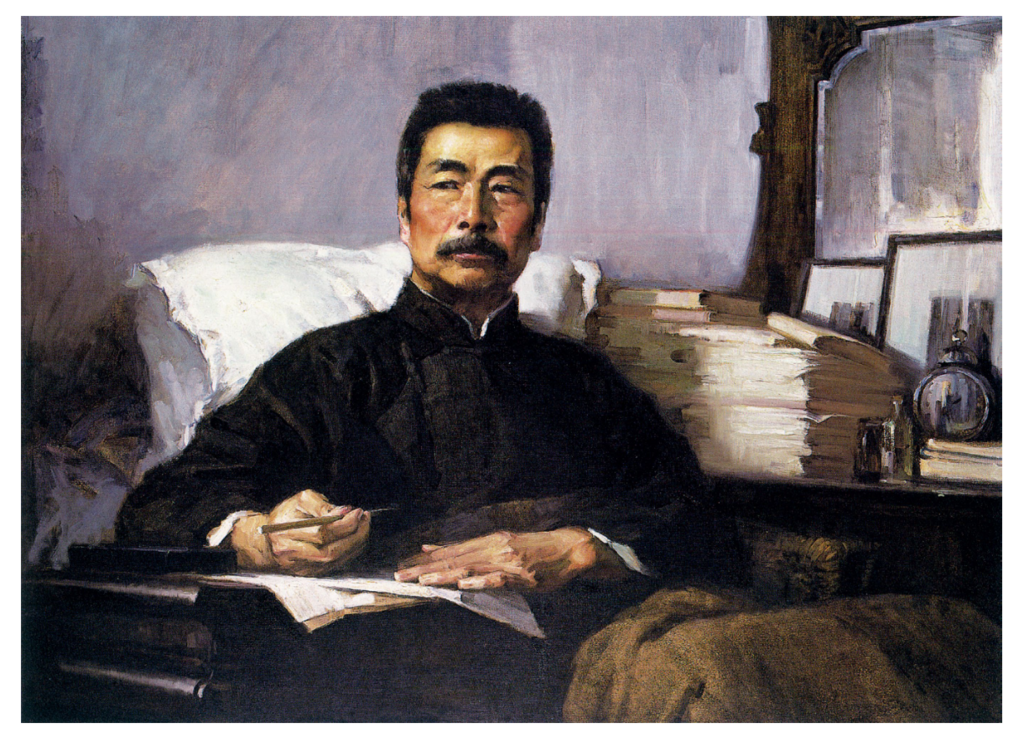

林藍向記者推薦了6幅本次展出的經典名作:第一幅是林風眠的《白鷺》。林風眠是最早向西方學習藝術的先驅之一,《白鷺》雖為中國畫,卻運用西方觀察手法,與當時法國印象主義、表現主義同步創新,體現中西融合的探索。第二幅是李鐵夫的《盤中魚》。李鐵夫是中國油畫先驅,曾追隨孫中山革命。其作品每件皆為力作,《盤中魚》展現其對西方油畫技法的純粹追求,也透露出嶺南生活氣息。第三幅是何香凝的《獅》。何香凝試圖通過藝術作品喚起民眾的覺醒和民族意識。她留學日本,吸收日本畫對光影、立體的表現手法,其筆下的獅子突破傳統大寫意,以立體形象象徵東方中國的力量。第四幅是關山月的《綠色長城》。關山月是嶺南畫派代表人物,這幅畫以廣東陽江海防為題材,將木麻黃林比作“綠色長城”,突破傳統國畫程式,創新表現大海與植被,體現“其命惟新”的創作理念。第五幅是黎雄才的《迎客松》。作為嶺南畫派第二代四大著名畫家之一,黎雄才19歲便技藝驚人,其作品《迎客松》(長12米、高逾4米)為展廳最大作品,兼具磅礴氣勢與精微筆觸,被評價為“巨匠雕蟲”——以天才之姿融合宏觀與細節。最後一幅是湯小銘的《永不休戰》。描繪魯迅在病榻上堅持戰鬥的場景,為新中國紅色經典之一。湯小銘30餘歲時克服簡陋條件創作,畫作兼具形似與精神內核,被視為“最魯迅的魯迅”。

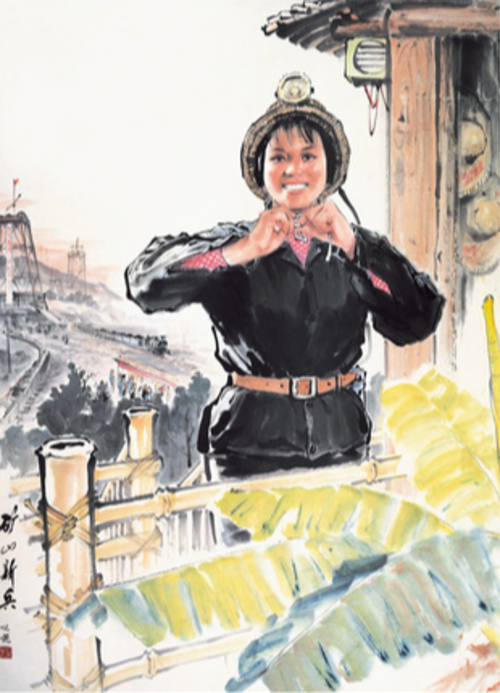

展覽第三個主題板塊“匕首投槍”聚焦抗戰時期木刻作品。2025年是抗戰勝利80周年,這一板塊別具意義。李勁堃介紹道,上世紀30至40年代抗戰期間,木刻因材料簡單、傳播性強(可批量印製),成為喚醒民眾的重要媒介。藝術家甚至取下門板進行創作,以筆墨為匕首,以紙張為戰場前沿。木刻是圖像記錄歷史的典範,20世紀中國社會變革皆可通過版畫窺見,如號召抗戰、生產自救等場景,對當代青年了解歷史極具意義。香港曾是抗戰文化傳播節點之一,展覽藉此展現藝術在國家存亡時刻的使命擔當,呼應“以圖像記錄歷史”的展覽核心。

水乳交融的守護與傳承

本次展覽作品的藝術價值和數量為近年同類展覽之最,為保障珍貴展品安全赴港,籌備方啟動了跨界別團隊合作機制,近20個粵港兩地機構通力合作,運輸和安保級別是近年展覽中規格最高的一次。前期,兩地機構和團隊充分評估現場環境,制定了周全的方案,最大程度減少運輸過程中作品的暴露時間,並專門定製了恆溫恆濕的展櫃,確保作品的展出條件能滿足文物的展出條件。

此次展覽特別增設“人間畫會與香港藝術家”專題,現場展出廖冰兄《教授之餐》、符羅飛《一元一粒米》,以及陳福善《自畫像》(香港美術館藏)等作品,帶領觀眾回溯上世紀40年代“人間畫會”在香港的誕生歷程,重溫香港作為抗戰文化堡壘的歷史擔當。粵港兩地藝術家在戰火中並肩而立,用藝術守護民族精神的火種。“人間畫會”將嶺南畫派革新精神、左翼美術思潮與西方現代藝術理念融入港島文化血脈,為戰後香港美術的多元化格局埋下伏筆,也凸顯了廣東美術界與香港藝術界“同根同源、互融共進”的獨特脈絡。

從展覽到大灣區文化共同體

展覽特別關注新時代作品,在觀念與手法上均有突破。因展場為香港會展中心,布展需兼顧文物與當代藝術呈現,動線設計、燈光效果均為“當代展陳作品”的一部分。同時,在當代藝術板塊納入曹斐等青年藝術家的影像、數碼作品,以貼近流行文化。展覽發放的紀念門票印有嶺南大師作品,兼具藝術性與收藏價值。

李勁堃表示,藝術交流是長期的過程,要不斷發掘觀眾訴求、回答觀眾在觀展中提出的問題。此次展覽嘗試將百年美術流變“移動”至香港,未來計劃根據觀眾反饋,聚焦近30年、20年等不同階段切片進行主題策展,推動粵港藝術交流形成長期合作機制,實現作品互換、觀眾互訪,不斷納入最新作品,為推進粵港澳大灣區文化共同體建設貢獻力量。

展覽於5月22日至6月2日免費向公眾開放,香港各界反響熱烈,開展當日即吸引眾多專家學者、藝術家及當地觀眾前來觀展。到場觀眾表示,本次展覽規模之大前所未有,在香港會展中心看到這樣博物館式的高水平布展十分難得,認為將會在香港市民中引起轟動。更有來自廣州、深圳等地的藝術愛好者專程趕來觀展,表示這樣高質量的藝術展值得大灣區居民“跑一趟”。

南海之濱,潮起潮落。“廣東美術百年大展”不但是一場藝術盛事,更是一場跨越時空的對話。粵港兩地血脈相連、同舟共濟、同氣連枝,本次展覽不僅旨在連接兩地同胞的文化認同,更是在號召兩地新一代藝術家續寫粵港藝術史詩,以“其命惟新”的精神鑄造新的時代篇章。

(後附經典名作欣賞)

(本文發布於《紫荊》雜誌2025年6月號)

查看更多

查看更多