新聞或天氣報告中往往會提及“颱風”和“颶風”兩個名詞。究竟兩者有何分別?

熱帶海洋上產生的氣旋統稱為“熱帶氣旋”。但在不同海洋上也各自有地區性的名稱(表一),例如北太平洋西部的“颱風”、北大西洋的“颶風”和北印度洋的“氣旋風暴”。

| 北太平洋西部 | 北大西洋、北太平洋中部及東部 | |

|---|---|---|

| 中心持續風速達到每小時118公里的熱帶氣旋或以上 | 颱風 | 颶風 |

| 中心持續風速為每小時118公里以下的熱帶氣旋 | 強烈熱帶風暴、熱帶風暴、熱帶低氣壓 | 熱帶風暴、熱帶低氣壓 |

表一 北太平洋西部及北大西洋、北太平洋中部及東部上熱帶氣旋的概括分類

中文“颱風”一詞的根源眾說紛紜,本文末段會有簡述。有趣的是,颱風的英譯為“typhoon”,發音跟漢語的“大風”或“打風”類近。根據牛津英文字典的註釋,“typhoon”一詞在16世紀末出現,經葡萄牙人傳入,可能源自阿拉伯語中的“ṭūfān”或希臘語中的“tuphōn”,意指“捲動的風”,也可能來自中文方言中的“tai fung”,即“大風”一詞 。

依照世界氣象組織的建議,熱帶氣旋的分類是根據接近中心之最高持續風速。在北太平洋西部及南海上,中心風速達到每小時118公里或以上的熱帶氣旋稱為“颱風”,而風力較弱的熱帶氣旋則歸類為“強烈熱帶風暴”、“熱帶風暴”和“熱帶低氣壓”。為了讓市民對較強的颱風提高警覺,天文台在2009風季開始將“颱風”進一步分為三級,即“颱風”、“強颱風”和“超強颱風”。

在北大西洋和北太平洋中部及東部,“颶風”的字根源自中美洲的土語“huracan”,即“魔王”的意思。根據薩菲爾-辛普森颶風風力等級劃分,颶風再分為一至五級。一級颶風的一分鐘平均風速介乎每小時119-153公里,而五級颶風的一分鐘平均風速則為每小時252公里或以上。2012年的颶風桑廸和2005年的颶風卡特里娜是當中較知名的例子,其最高強度分別達到三級及五級颶風。

“颶風”一詞也有其它用法,用作表示某一地點的風力達到“蒲福氏風級表”上12風級的颶風程度風力,即是風速每小時118公里或以上(表二;香港天文台業務上採用了十分鐘的平均風速作為指標)。香港在陸地上產生如此強勁持續風力的情況較為罕見,通常只會在颱風中心於近距離掠過時出現,天文台也會在預料近海平面出現這般風力的情況下考慮發出十號颶風信號(圖一),而陣風甚至可能顯著高於平均風速,超過每小時220公里。例如1962年颱風溫黛襲港期間,天文台總部錄得的最高60分鐘平均風速為每小時133公里,而最高陣風則達到每小時259公里。颮線或強烈雷暴也會為本港帶來猛烈陣風,但受這些比較短暫的天氣系統影響而持續出現颶風的情況卻是十分罕見。

| 風力術語 | 蒲福氏風級 | 平均風速 (公里/小時) | 地面狀態 | 海面狀態 |

|---|---|---|---|---|

| 颶風 | 12 | ≥ 118 | 內陸很少見,會引起廣泛損壞 | 海面空氣充滿浪花白沫,巨浪如江河倒瀉,遍海皆白,能見度大受影響 |

表二 “蒲福氏風級表”上有關颶風的描述

在世界上其它地方,高山地區是颶風風力經常出現的地方,而温帶氣旋或低壓區也會間中帶來颶風的風力。2011年12月8日,一股強烈的大西洋低壓系統為英國北部帶來烈風至暴風程度的風速,山頂最高每小時平均風速更達到颶風程度 。澳洲塔斯曼尼亞的威靈頓山山頂經常受到大風吹襲,最高陣風風速達到每小時200公里 。在美國及加拿大東岸,當地稱為“東北風暴”的低壓區也會引發颶風程度的風力和水浸事件。

歷史文獻顯示,古時“颱風”及“颶風”的分別並不明確。參考“中國氣象史”的記載,仍很難準確地斷定中國氣象史上何時開始使用“颱風”一詞。明代或以前的文獻都是採用“颶風”,並沒有使用“颱風”。清代開始有文獻以“颶風”來描述春季出現的短暫狂風,並以“颱風”來形容夏季較為持續的強風。

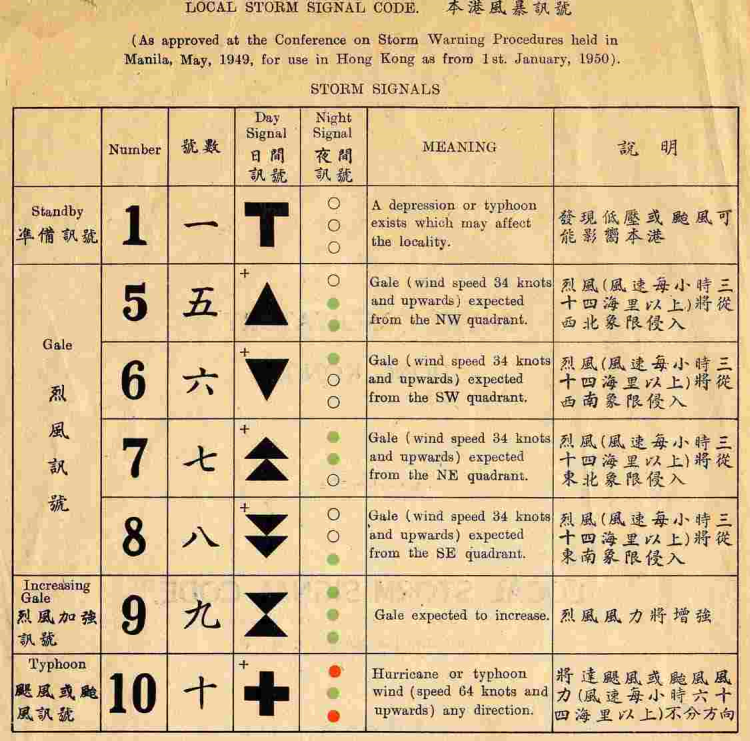

香港方面,歷史文獻顯示“颱風”及“颶風”曾一度相通互用。例如從天文台於一九五零年出版的“本地風暴訊號資料冊”(圖二)可以看到當時十號風球的名稱為“颶風或颱風”訊號,表示風力將達到颶風或颱風程度,風速每小時64海里(118公里)或以上。自一九六零代中期至一九七零年代開始,天文台統一採用“颱風”作為熱帶氣旋強度的分類,而“颶風”則用來描述某一地點所感受的風力。

今日熱搜

今日熱搜

本周熱搜

本周熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多