文|本刊記者 黃鈺洁

香港是一個文化多元的國際都會,居住著不同種族的居民。根據香港統計處數據,撇除外籍家庭傭工,當前香港有超過30萬少數族裔人士,包括印度、尼泊爾、巴基斯坦等族群。他們常因語言隔閡與文化差異,難以使用公共服務,亦不清楚應如何求助。2024年7月28日,首8支少數族裔關愛隊正式啟動,主要由少數族裔人士組成,在18區為少數族裔人士提供關愛服務。同年12月,新成立的2支少數族裔關愛隊亦加入服務。

LINK中心少數族裔關愛隊即是這樣一支由註冊社工隊長、巴基斯坦裔及尼泊爾裔隊員組成的隊伍,服務主要覆蓋葵青區及西貢區,在其他地區需要時,亦欣然提供幫助。成立一年來,他們都做了哪些工作?又是如何建立聯繫、漸漸叩開一扇扇心門呢?

韋帕颱風中的語音守護

7月20日,颱風“韋帕”襲港,多地作出應急準備,香港天文台發出今年首個10號風球信號。窗外狂風驟雨,少數族裔關愛隊的WhatsApp群組卻持續震動。

隊長Felicia Xu向記者介紹,不少少數族裔群體習慣閱讀群組消息來了解資訊,“首先是文字版本(的颱風消息)。我們會第一時間透過社交網絡或WhatsApp群組發放給服務對象”。接下來,是連續發布的幾條不同語種的語音信息播報。“我們小組有兩位巴基斯坦裔和尼泊爾裔的同事,她們會用錄製語音信息的方式,將重要信息傳達給居民。”

這套語音機制源自LINK中心十年來的服務經驗。Felicia解釋道,“從過去的服務過程中,我們了解到有些家庭婦女或老人家不太識字,或是在閱讀方面有困難。用語音信息的方式,能讓他們更容易理解這些信息的重要性,知道現在是什麼情況,如果需要幫助可以去哪裡尋求支援”。

掌握英語、基本粵語及巴基斯坦語言,包括烏爾都語、普什圖語和旁遮普語的巴基斯坦裔隊員Mohammad Fatima(Kiran)補充說,“颱風期間,有幾位女士向我詢問10號風球下的交通安排。我向她們說明了公共交通的停運情況,並建議她們與僱主協商特殊情況下復工的交通費補償,並且建議她們在路況風險降低後再出行——最終僱主同意支付費用,也避免了風險通勤”。

風暴之中,一切按下暫停鍵,是一條條由不同語言錄製的語音信息,穿透文字閱讀障礙,傳入居民手機,確保其生活安穩如常。

信任始於文化尊重

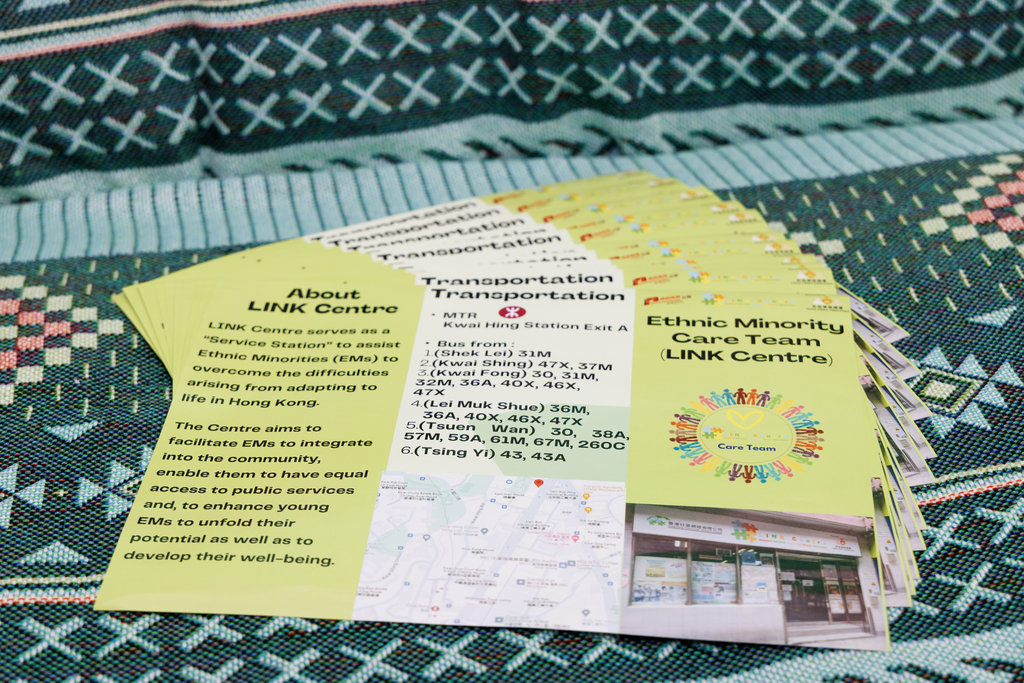

在少數族裔關愛隊派發的宣傳單張上,對於LINK中心地點的介紹極其詳細,並列出所有可能的巴士與地鐵抵達方法,亦清楚標明地圖位置。單張背面,清楚標識少數族裔關愛隊的所有聯繫方式,亦逐條闡明少數族裔關愛隊如何開展包括家訪、與LINK中心共同開展活動、對接公共資源、支援服務居民完成涉及政府部門與專業機構的服務等在內的各項工作。“只要說出你的需求,我們就會幫你連接。”(“Voice out your needs and we will help you to connect”)這是單張上著重想要向居民表達的一句話。

然而,與居民建立信任、讓他們主動說出自己的需求真正實踐起來並非易事。

如何主動拉近距離?如何讓他們信任我們?Felicia提到,除了家訪與外展服務工作,與不同團體的合作也同樣重要。“其實少數族裔居民都很好客,跟中國人很像。可能一開始他們不太清楚家訪是要做什麼,這時我們就會向他們解釋關愛隊是幹什麼的、政府設立這個隊是想多了解他們的需求等等,他們就接受了。我們去的時候,大家也會準備一些茶點招待,把你當成自己人一樣跟你聊天。”她補充說道,“有些居民真的會跟你詳細分享,比如在和孩子相處過程中遇到的困難。這些源自信任的主動分享都讓我們感到很暖心,我們也會在了解相關情況後,幫他們轉介相關的資源與服務”。

Felicia同時提到,大部分少數族裔居民都有宗教背景,例如葵青區不少巴基斯坦裔市民即為信仰伊斯蘭教的穆斯林。在關愛隊與區內清真寺等宗教團體開展合作後,通過清真寺的介紹,居民們會更樂意接受關愛隊的服務,也更信任關愛隊,從而願意與他們講述自己遇到的困難與需求。隊員Kiran亦認為開展文化活動尤為重要。她介紹,少數族裔關愛隊也會根據少數族裔節日開展慶祝活動,如慶祝排燈節、舉辦開齋節派對、美食聚會等等,“這樣做的目的是讓他們感受到:‘哦,原來他們真的在努力了解我們的文化、背景和傳統。’”“在過去一年裡,已有大約500名成員參與了我們的項目。他們感到非常高興,因為我們不僅知曉並尊重他們的文化根源與傳統,更以實際行動去慶祝和弘揚它們,反響非常熱烈。”

記者留意到,在LINK中心發布的活動新聞報上,活動不僅涵蓋了牙醫健康對談等健康活動、青少年興趣活動、中英文語言課程,亦專設一欄迎新及融入活動,由Kiran開展“‘我’的歷史探索之旅”活動(‘My’ History Exploration Tour)”,引導大家介紹自身背景文化,另一位隊員Kusum Gurung則開展18區旅程(“18 Districts” Tour),帶領大家認識香港。通過這一舉動,少數族裔居民認識到了香港對於自身宗教與文化的尊重,關愛隊亦主動想他們所想、急他們所需,信任之橋由此建立。

這種認同轉化為使用公共資源的勇氣——關愛隊藉此與社會福利署等政府部門,及相關社福機構如綜援家庭服務中心等共同合作,亦與消防處等舉辦知識講座。Felicia說,“在這些合作過程中,因為少數族裔關愛隊具備多元文化的敏感度和語言能力,也清楚相關居民的實際情況與需求,我們能幫助這些少數族裔社群找到適合他們的社會服務。我們觀察到,這些合作提升了少數族裔居民使用社會資源的意願,使他們更積極地使用這些資源,也推動了社會的共融和發展。”

用母語編織出一張社會托底網

對於Kiran來說,印象最深的是近期的一次醫院探訪。當癌症猝然降臨一位少數族裔女士,醫院聯繫到少數族裔關愛隊為其提供援助。隨後,少數族裔關愛隊迅速為她編織起一張支持網絡:對接乳癌基金會為其提供可支付得起的活檢服務,提供母語翻譯陪診,協助辦理親屬來港陪護文件,並不時探訪提供情緒支持。

相似的情況發生在一次家訪中,居民起初並不太信任他們,Kiran則向記者具體演示了一遍介紹過程,除了向對方介紹少數族裔關愛隊外,她尤其注意強調自己同樣來自巴基斯坦,“和你講著一樣的語言”,同時,任何溝通的問題內容都會是保密的,少數族裔關愛隊會幫忙聯繫到正確的組織與部門,“或者任何只要我們能夠幫上忙的事情,我們就會去做”。在深入交流後,對方不僅鼓起勇氣說出了自己的需求與困難,而後更常常走出家門來到中心、拜訪少數族裔關愛隊員。“很多時候,他們需要的不僅僅是資源的轉介、語言的翻譯,更希望有一些不需要第三人在場翻譯、一對一的情感對話”。通過將心比心的情感支持,一件件個案的背後,實際上是一張由多方共同構成的托底網,托舉起一個個因意外急轉而下的生命,為他們帶來新的轉機。

“這裡是個大家庭嘛”

採訪尾聲,暑期的LINK中心喧鬧溫暖。少年們圍觀記者拍攝,門鈴不時響起。LINK中心主任介紹,這裡日常不僅會有附近的居民來參與活動,還有許多少數族裔家庭的親戚朋友雖分布在香港的不同區域,卻也愛在這裡碰面。Felicia看著孩子們說,在這附近的許多家庭,成員眾多但居住空間小,所以孩子們都喜歡時不時就往中心跑,“也不是說非要來這裡參加些什麼活動,可能就是來這裡呆一會,和我們聊聊天”。說話間,又一位少數族裔青少年推門而入,與Felicia熟稔地打了個招呼,她輕輕地說了聲:“這裡是個大家庭嘛!”

香港致力建立共融社會,而在具體的實踐中,正是依靠這樣一個個具體的人,以一顆顆真心叩開一扇扇緊閉的房門,一次次地主動向外伸出援手,一遍遍告訴對方“我們就在這裡”“你可以隨時來找我們”而漸漸實現。或許,每一次叩門、每一條語音、每一場節慶,都可以讓這30萬人與這座城市再近一點。

今日熱搜

今日熱搜

本周熱搜

本周熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多