1933年春節剛過,一個清冷的早晨,故宮工作人員帶着第一批南遷的國寶級文物,匆匆離開北平。

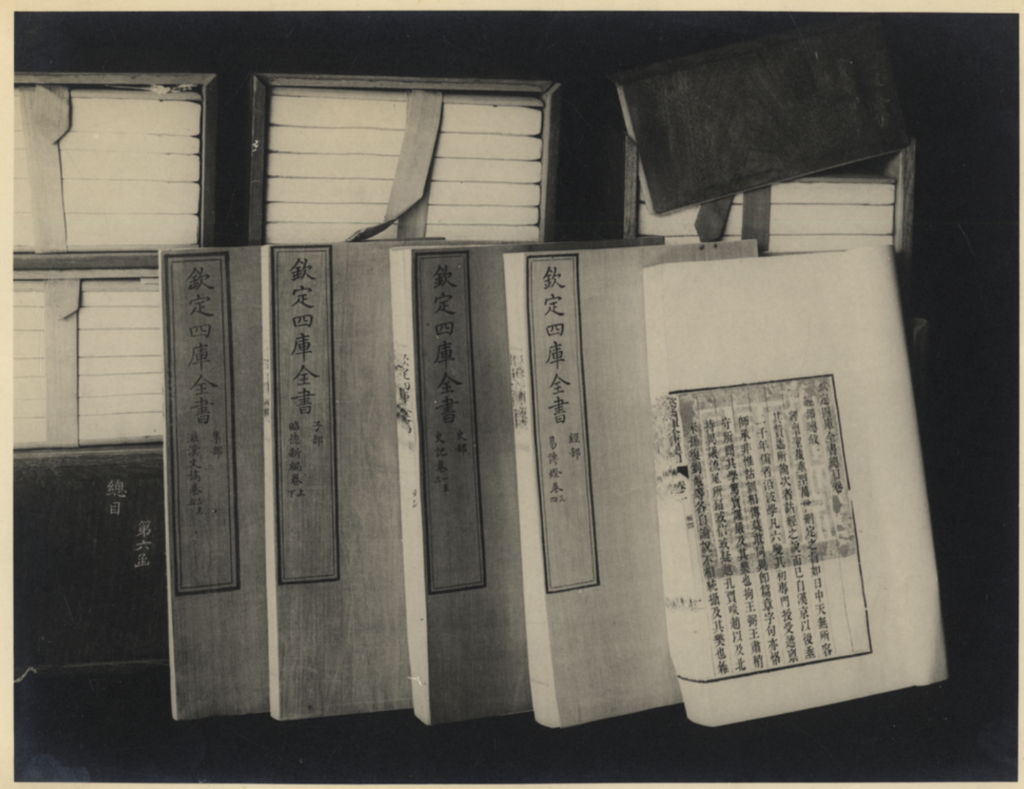

這批文物中,包括文淵閣本《四庫全書》。

《四庫全書》全稱《欽定四庫全書》,是世界上最大的手抄叢書,共抄7部,約8億字,乾隆時期耗時13年編成,分經、史、子、集四部,故名“四庫”。故宮博物院研究館員、故宮文物南遷研究所所長徐婉玲介紹:“《四庫全書》是中華傳統文化最豐富最完備的集成之作。中國文、史、哲、理、工、農、醫,幾乎所有的學科都能夠從中找到源頭和血脈。”

7部《四庫全書》分別藏於南北7座皇家藏書閣。其中四部分別藏於紫禁城文淵閣、盛京(瀋陽)文溯閣、圓明園文源閣、河北承德的文津閣,稱“北四閣”。後抄好的三部為便於江南學子借閱,分別藏於揚州的文匯閣、鎮江的文宗閣和杭州的文瀾閣,所謂“南三閣”。

可惜,《四庫全書》多部抄本因兵燹、戰火被毀。到20世紀30年代,只留下三部半:故宮博物院藏文淵閣本、瀋陽故宮藏文溯閣本、北平圖書館藏文津閣本,以及經過戰亂之後三次搶救補抄、人稱半部的浙江圖書館藏文瀾閣本。

對於《四庫全書》,日本人覬覦已久。1931年,“九一八事變”爆發,日軍便將瀋陽故宮的文溯閣本《四庫全書》掠走封存。

“國家滅亡,尚有復國之日;文化一斷,永無補救之舉。”徐婉玲說,那時,中國的有識之士憂心忡忡:《四庫全書》會面臨怎樣的厄運?

國難當頭,決不讓文化蒙難的中國人做出了自己的選擇。文淵閣本《四庫全書》南遷4年後,1937年“七七事變”後不到一個月,一個颱風過境、暴雨狂襲的清晨,一群書生從杭州西湖出發,帶着文瀾閣本《四庫全書》消失在風雨中,也開始了歷時9年的西行。

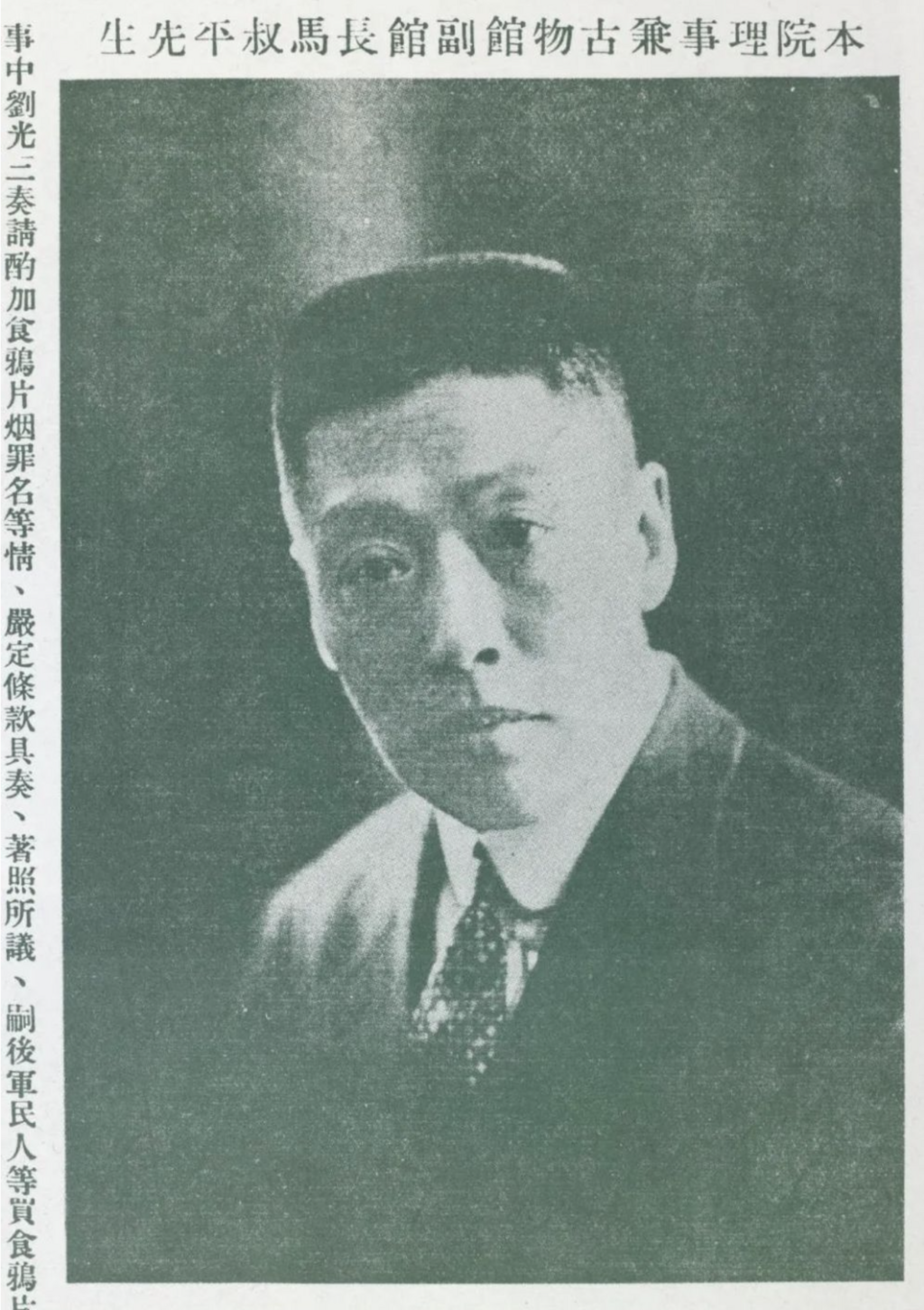

在紛飛的戰火中,“逃難”在路上的文淵閣本、文瀾閣本《四庫全書》翻過車、涉過河、躲過轟炸,穿越了大半個中國,幸運的是從來沒有被炮彈炸到過。時任國立北平故宮博物院院長的馬衡後來說:“像這一類的奇蹟,簡直沒有法子解釋,只有歸功於國家福命。”

其實,“國家福命”的背後是馬衡、陳訓慈、那志良、毛春翔等等,那些定格在老照片上面容瘦削冷峻的中國人挺身而出,他們在破碎山河中奔襲萬里,完成了中華民族保護文化遺產的一大壯舉。

“今悉老伯大人在故都棄養之訊,抗建時期,能含苦茹辛,謹守崗位,便是功在國家。他日北定中原,陳年家祭,告慰靈前,上人子顯揚繼善之道……”

這是1942年6月23日國立北平故宮博物院駐重慶辦事處主任勵乃驥寫給駐峨眉辦事處主任那志良的一封信,撫慰那志良的喪親之痛。

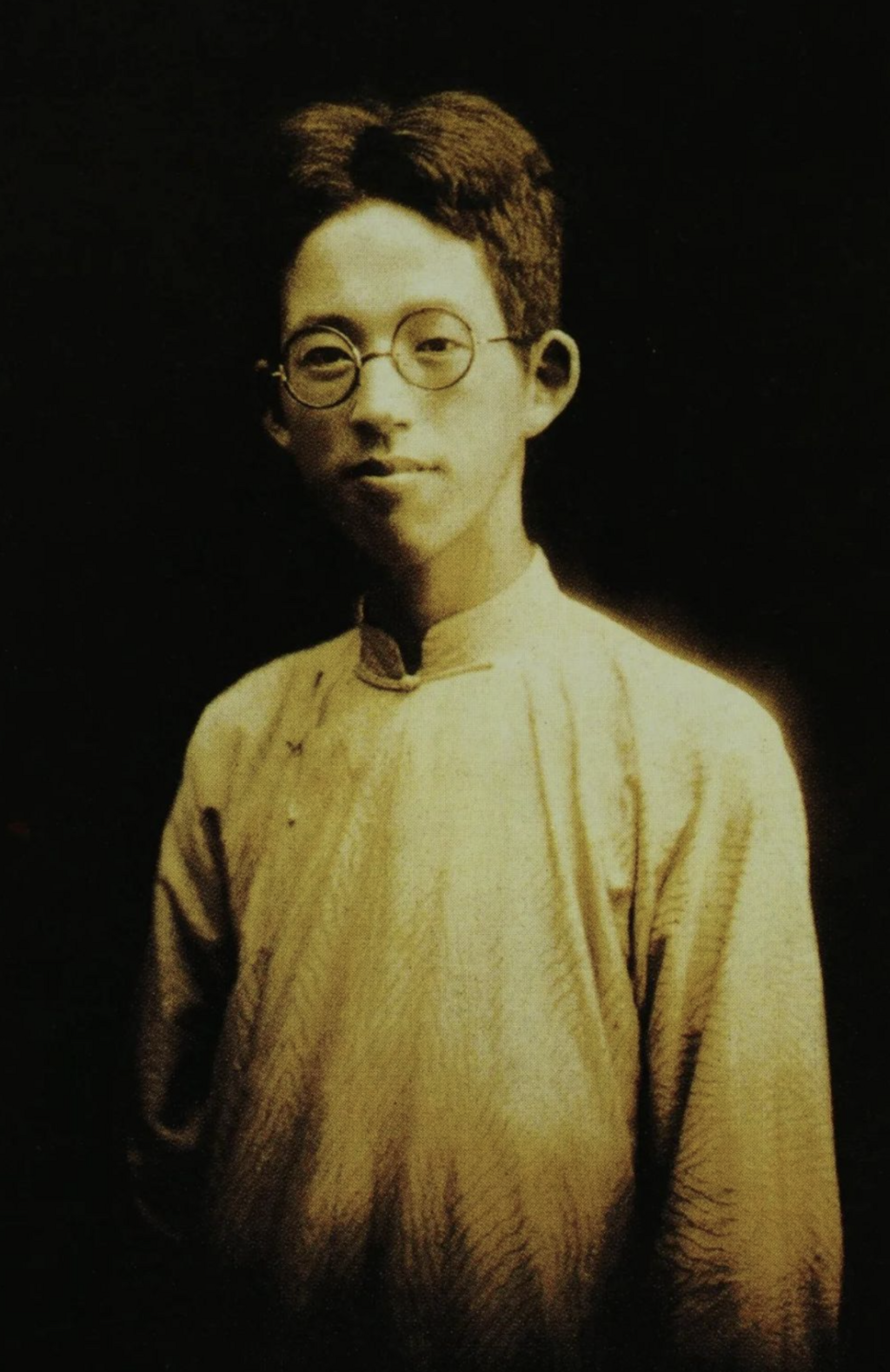

每每讀到這裡,徐婉玲便會熱淚盈眶。因為,1933年那個清冷的早晨,25歲的故宮職員那志良,不會想到與父親也與故鄉就此永訣。

1945年抗戰勝利後,在存放部分故宮文物八年之久的四川樂山安谷鎮,文淵閣本《四庫全書》即將東歸,馬衡為當地百姓題寫下四個大字:功侔魯壁。

從北平到上海,從南京到漢口

徐婉玲最近忙着籌備“國寶的長征——故宮文物南遷紀念展”,用她自己的話說,“這是一場國家記憶的建構,非常有現實意義”。

回想起2009年將博士論文定為《記憶與認同:故宮博物院1925-1949》,徐婉玲開始意識到自己早已進入一個具有深遠現實意義且亟待系統研究的學術領域。

1932年,一·二八事變爆發,上海商務印書館和被譽為“亞洲第一圖書館”的東方圖書館等衆多文化機構被日軍有計劃地轟炸,涵芬樓所庋藏的46萬冊珍貴古籍被焚燬。徐婉玲說:“這是中國文化史上的重大損失。”

時任日軍海軍陸戰隊司令鹽澤幸一直言不諱地叫囂:“燒燬閘北幾條街,一年半年,中國人馬上可以恢復。只有把中國最重要的文化機關焚燬了,中國人可永久不能恢復文化。”

此時的北平,故宮各殿裡已堆滿文物。1932年2月,故宮博物院開始文物包扎、編號造冊、裝箱。

3月,僞滿洲國宣布成立,瀋陽故宮藏文溯閣本《四庫全書》被劃歸僞奉天圖書館。

徐婉玲曾在一件歷史檔案中發現,故宮博物院理事張繼在給國民政府的密電裡表示,自古以來,典籍文書是傳承文明的重要載體,故宮文物尤以《四庫全書》最為重要。

1933年1月3日,日軍攻破山海關,北平失去了最有力的屏障。1月8日,代理行政院院長的宋子文籤令將故宮文物運送上海租界區保存。

19000多箱文物,就這樣開始了流浪。

2月6日,文淵閣本《四庫全書》隨第一批故宮文物南遷。時任故宮博物院理事、中央研究院院長的蔡元培力挺南遷,稱:“日人不可不防,文物不可不遷。”行政院也致函各界:等北平時局穩定,會“原封運回”。

首批故宮文物運抵上海後,存入外灘仁濟醫院大樓。由於一些民衆及知識分子認為“文物長期存放在租界是不得體的”,於是在剛剛就任國立北平故宮博物院院長馬衡的敦促下,國民政府將南京朝天宮劃歸國立北平故宮博物院。

1937年1月1日,故宮文物轉遷至南京朝天宮。“七七事變”爆發後,8月13日,日軍進攻上海。剛剛入藏南京朝天宮的故宮文物,又危在旦夕。

機關、企業、學校等都在撤離,交通運輸無比緊張。大批文物滯留南京的消息驚動各方。經過努力,11月19日,包括文淵閣本《四庫全書》在內的4081箱故宮文物,終於裝上招商局的“江安輪”運往漢口。

戰火紛飛,一次次躲過劫難

“負責押運的工作人員坐在艙裡,身後中日軍隊已交火,沒有人知道時局會怎樣發展,更沒人意識到以後的日子裡,他們將被敵機追逐着奔跑,在炸彈的威脅下求生。”故宮博物院研究員祝勇在《故宮文物南遷》中寫道。

南京淪陷後,漢口也告急。1937年底,日軍飛機開始對武漢進行大轟炸,存放在上海平和洋行漢口分行倉庫內的文淵閣《四庫全書》時刻處於危險之中。此時的中國軍人在慷慨赴死,但護送文物的中國知識分子必須求生,不是求一己之生,而是民族精神命脈的存續與永恆。

1938年1月9日,文淵閣《四庫全書》運至宜昌僅3天后,就啟運重慶——其時,愛國企業家盧作孚抵達宜昌,指揮民生公司進行被稱為中國“敦刻爾克大撤退”的宜昌大撤退。1月24日,日軍飛機開始轟炸宜昌,文淵閣《四庫全書》又逃過一劫。

文淵閣《四庫全書》等文物運抵重慶後,日本開始了對重慶無差別的轟炸。

如何在大轟炸中保護國寶安瀾,“這是當年帶着文物南遷的故宮工作人員最焦慮的問題。”徐婉玲說。

從1939年3月28日開始,文淵閣《四庫全書》等故宮文物開始分批轉運樂山。就在這批文物運出重慶10天后,曾經存放文物的建築被日軍炸燬。

從重慶到樂山,較大型輪船隻能行駛至宜賓。宜賓換小輪到樂山後,又將一隻只木箱搬到小木船上,再運到安谷鄉。逆水行舟,靠縴夫拉縴,十分艱難。

工作人員歐陽道達曾回憶:一次,縴夫在岸上行走,突然,纖繩斷了,滿載文物的木船被水裹挾着,衝向著名的樂山大佛。假若木船撞在大佛上,必定粉身碎骨。但誰也沒想到,船在水裡漂了一段,竟然向岸邊衝去,擱淺在河灘。

文物撤出宜賓的第16天,日軍飛機向宜賓投彈100多枚。此後,日軍飛機又多次對樂山實施轟炸。所幸,藏在安谷鄉的文淵閣本《四庫全書》隨故宮文物安好無損。

被炮彈追着“跑”,文瀾閣本曾跌入江中

文淵閣本九死一生,文瀾閣本的逃難也驚心動魄。

“一夜之間,從這麼狹窄的樓梯上,搬走了全套140箱文瀾閣本《四庫全書》,開始了抗戰逃難的歷程。”浙江圖書館工作人員陳誼感慨,每次站在這裡,1937年8月4日的那個夜晚如在眼前。

浙江圖書館孤山分館緊鄰西湖,綠色的鐵藝大門外遊人如織,熙熙攘攘。院內卻異常安靜,一紅一白兩棟二層小洋樓在滿院綠樹的掩映下分外美麗,白色門楣上的“浙江圖書館”,彷彿在傾訴着自己的百年故事。

1912年,浙江圖書館孤山路館舍落成,一牆之隔的文瀾閣所藏《四庫全書》移新館庋藏。

陳誼說起文瀾閣本《四庫全書》在抗戰期間的逃難史,心情沉重:“沒有陳訓慈先生這樣置生死於度外的愛國舉動,不會有今天這套閣書。”

1932年,陳訓慈出任浙江圖書館館長的第3天,“一·二八事變”爆發了。曾任上海商務印書館編譯所編輯、浙江大學史地系教授的陳訓慈在回憶錄《運書日記》中寫道:“職司文化機關者,亦宜策萬全之道,以防患於未然。”

“七七事變”後,陳訓慈開始為館藏庫書早做打算。他不斷向教育部和浙江省教育廳報告,在未得到答覆和經費的情況下,仍命總務組趕製了方便搬運的書箱。

1937年8月1日,文瀾閣本《四庫全書》開始裝箱。

8月4日凌晨,228個木箱,包括文瀾閣本《四庫全書》140箱、善本88箱,在浙江圖書館工作人員的護送下,開始了漫長的漂泊歲月。

第二天中午,庫書抵達與杭州一江之隔的富陽漁山。全程參與庫書轉移的浙江圖書館館員毛春翔後來回憶:“日機轟炸杭城,山裡也可聞見爆炸聲。”陳訓慈決定,繼續沿着水路“跑”,因為“一旦杭州失守,日軍旦夕渡江”。

於是,小船逆水而上,“越桐廬,至俞趙,船重水急,無法上駛”,不得已,又卸船裝車,幸得浙大校長竺可楨幫忙,從浙大遷徙的車輛中勻出一輛給圖書館用,3天后抵達建德。

12月24日,杭州淪陷,建德成了前線。在浙大幫助下,庫書於1938年1月轉運至四面環山的龍泉。龍泉舊屬處州地區。杭州筧橋機場失陷後,衢州機場成了日軍的重點攻擊目標。

於是,教育部向浙江省政府連發急電,軍人出身的省主席黃紹竑,對《四庫全書》全無了解,說“土地人民都放棄了,還談什麼文物”。

1938年1月7日,陳訓慈寫道:“今既無餘錢又無交通工具,無米之炊……瞻念萬一疏失,將何以對浙人,何以對文化……”

此時,竺可楨向時任教育部部長的陳立夫建議,文瀾閣本《四庫全書》應轉移到大後方,並表示,浙大願意支援。1938年3月,竺可楨籌集到2000元,作為到貴陽的墊付款,並派浙大教授李絜非到龍泉,協助運書。

1938年3月27日,文瀾閣本《四庫全書》開始西遷,所遇險情不計其數,尤以峽口鎮最險。

那天,自福建的浦城至浙江江山峽口鎮,山勢險峻,天氣惡劣。其中一輛卡車翻車了,11箱書掉入江中,所幸書箱很沉,沒有馬上被水沖走。

第二天,江山禮賢村城隍廟的天井裡,溼漉漉的庫書鋪了一地。

越來越近的炮火聲中,僅曬了兩日,半乾的庫書裝箱重新上路。文瀾閣本《四庫全書》搭火車,經江西萍鄉,過湖南株洲到長沙,又經湘北、湘西,於4月30日抵達貴陽,先暫存貴州省立圖書館,後祕藏於威清門外的張家祠堂內,這時負責保管的夏定域纔將入水的11箱3000余冊庫書重新曝曬。

陳誼說,陳訓慈帶着書逃難,總能逃出日軍圍剿,躲過一次次空襲,這與陳訓慈的地理研究功底有關。

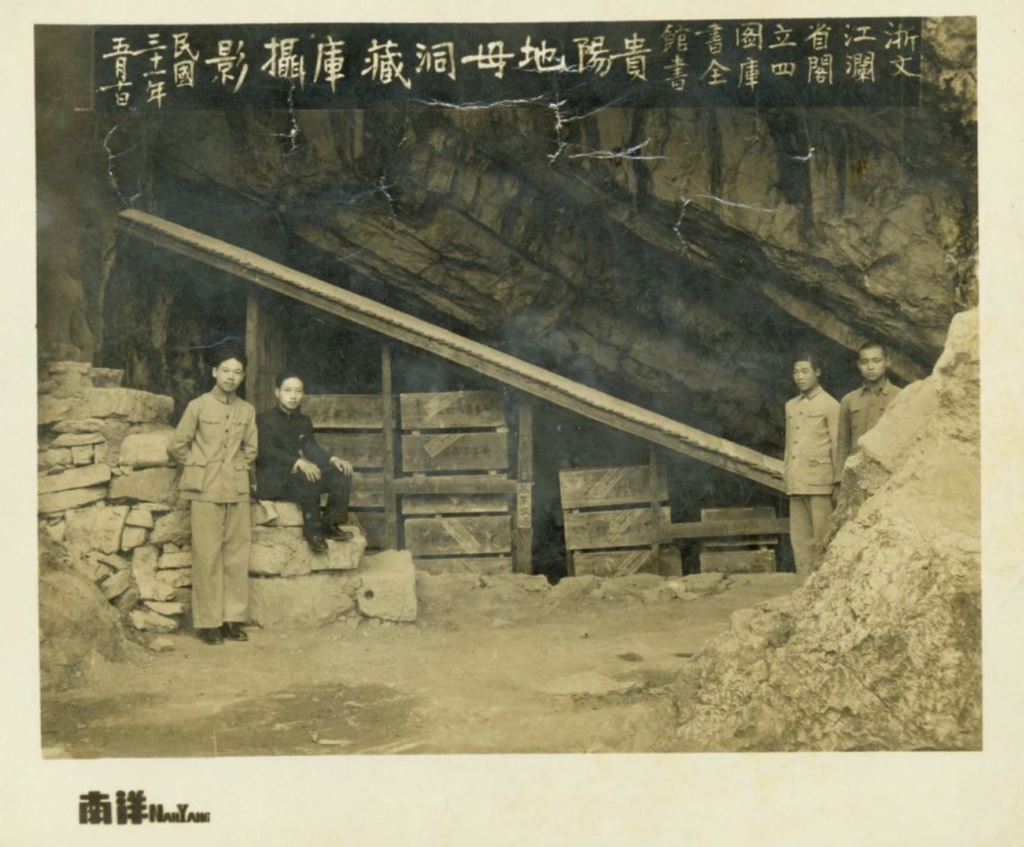

一天,日機突襲貴陽,炸燬建築無數。張家祠堂距市中心只有兩公里,有人建議:“貴陽北郊金鰲山上有個地母洞,可藏書,不怕敵機炸。”於是大家勘察了地母洞,發現這個地處山頂,被茂林覆蓋的天然溶洞“簡直就是個天然書庫”。

很快,工作人員在洞邊搭了三間茅屋,作為辦公室和宿舍。洞內三面隔板,頂上搭斜棚,覆以瓦片,涂白灰,防漏。下置木台,離地約2尺,周圍撒石灰……終於,數月逃難的文瀾閣本《四庫全書》有了藏身之地。

2001年,浙江圖書館古籍部工作人員張群開始管理浙圖古籍善本特藏庫房,文瀾閣本《四庫全書》保藏在其中。她偶然在庫房的舊檔案裡發現了一張老照片:4名着中山裝的工作人員在山洞前合影,背景是洞中排列整齊的書箱,照片上寫着“浙江省立圖書館文瀾閣四庫全書貴陽地母洞藏庫攝影”,時間是1942年5月10日。

“照片中着深色中山裝坐在石階上的就是毛春翔。之前從來沒有見過關於文瀾閣本《四庫全書》西遷的照片,這太珍貴了。”一直守護着庫書的張群非常激動。她聯繫貴州圖書館,又翻閱資料,歷史與現實終於有了重合。

2011年,浙江圖書館員工重走西遷路,開始與貴州方面一起尋找當年藏書的地母洞。因為很少有人知道這段歷史了,“費了很多周折”,2015年,地母洞終於有了醒目標識;2017年,地母洞保護宣傳利用項目動工建設。2024年,張群首次探訪地母洞,在現場看到復建的藏書情景,以及曬書檯青銅雕像群,她感慨:“太難走了,原來根本就沒有路,不知道當年那一箱箱的庫書是如何被搬運上來的。由衷敬佩當年在這麼艱苦的環境中守護國寶的工作人員。他們的執着與擔當,值得後人感謝和銘記。”

1944年11月,50萬日軍分三路入侵黔南地區,情況緊急,毛春翔向在重慶任職的陳訓慈求助。最終,藏於地母洞5年之久的文瀾閣本《四庫全書》被陸續運至重慶青木關。

文化抗戰,傳承中華文脈從未停止

抗戰,更加激發了中國知識分子傳承中華文脈的責任感與緊迫感。徐婉玲說:“他們不僅拼命保護國家的文化遺產,還要在戰爭的硝煙中繼續學術研究和文化傳承。這些努力不僅保護了大量的珍貴文物文獻,還在文化界形成了強大的凝聚力,推動了全民族的抗戰精神。”

早在1924年北洋政府時期,為了讓更多人讀到曾藏於帝王宮苑的《四庫全書》,商務印書館與故宮博物院合作影印《四庫全書珍本》就已動議,卻一直沒有落實。

1933年2月,故宮文物南遷至上海,為影印工作提供了便利。1933年7月,《四庫全書珍本》影印工作啟動。

兩年後,16開本《四庫全書珍本》正式由商務印書館出版發行,共印1500部,每部售價800元,相當昂貴。到1936年4月,不到一年的時間裡,仍有1000多部售出,這在戰亂時期已是奇蹟。商務印書館還特別印製了“國禮本”,由國民政府贈送給蘇聯等國。

1939年10月,文淵閣本《四庫全書》隨西遷文物到了樂山,浙江大學教授馬一浮正在此興辦“復性書院”。馬一浮在徵得馬衡的同意後,派人去安谷鈔謄《四庫全書》。

抗戰時期,文淵閣本《四庫全書》及各種豐富浩瀚的古籍,為“復性書院”提供了各種滋養。同樣,“流浪”而至的文瀾閣本《四庫全書》也為貴州當地學者提供了便利。

1939年4月,文瀾閣本《四庫全書》轉移至地母洞後,《四庫全書》中的貴州史料成為學者們爭相查找研究的對象。1940年5月至1941年8月間,借文瀾閣本《四庫全書》開箱曝曬時機,貴州文獻徵輯館獲准派書手到地母洞閱抄黔省資料。張群介紹,1948年,貴陽文通書局出版《貴州通志》,“填補了很多本地史料空白,其中不少內容得益於這次抄錄”。

1943年,貴州大學校長張廷休向教育部呈文提出,把《四庫全書》中有關西南的珍本、孤本圖書選擇抄寫,但後因諸多因素未能抄寫。

2015年,文瀾閣本《四庫全書》影印版出版,貴州省獲贈全套書籍。

張群說:“閣書在70多年後以這種方式回到貴州,也了卻了當年貴州學者渴望抄寫《四庫全書》的夙願。”

為了躲避戰火,不論是“流浪”至樂山的文淵閣本,還是棲身地母洞的文瀾閣本,《四庫全書》並未就此封存箱中。每安全轉移到一處,工作人員都會隨即展開索引編目工作,以便查找。徐婉玲說,其間在中央博物院任職的考古學家李濟前來視察,“隨便抽查幾件,工作人員不到5分鐘,就可以找到箱號”。

陪伴文瀾閣本“流浪”的時光裡,偏僻的地母洞,成了毛春翔抵禦戰爭苦難的一片淨土,他耐住寂寞,潛心研究,後來成為研究典籍版本的專家。張群說,毛春翔撰寫的《古書版本常談》,時至今日仍不失為一本極有參考價值的古籍版本入門之書,多次再版。

同樣,離開北平的那志良,在峨眉山的宿舍裡與石鼓為鄰,寫下一生中最重要的學術著作《石鼓通考》。這名17歲就進故宮工作的滿族少年,逐漸成長為一位古器物研究大家。

在故宮文物西遷南路,1945年4月,馬衡連同歷史學家楊家駱等對大足石刻進行了學術考察。1946年,《大足石刻圖徵初編》完成,從此藏在深山的大足石刻聞名天下。

經歷無數磨難,庫書完好無損

“戰爭終於結束了,人們不用再奔波流離,擔心日軍飛機的炸彈從天而降了。”1945年8月,那志良是從電報中知道日本投降消息的。

從西遷到東歸,從南京出發又回到南京,文淵閣本《四庫全書》經歷了無數轟炸,走過了千山萬水。徐婉玲介紹:“史部內一部書背因雨水浸溼,留有水漬,其他都完好無損。”

“在戰爭環境中,巨量文物長期艱苦卓絕的遷存,受損不及萬分之一。就算在和平時期,要完成如此大規模的文物萬里遷存與保護,且幾乎沒有損毀,也是極為不易的。”徐婉玲說。

1949年1月6日,南京下關碼頭,3502箱文物被裝上“海滬輪”運去台灣。其中包括3萬多冊的文淵閣本《四庫全書》和1萬多冊的孤本摛藻堂《四庫全書薈要》。

“有人說北京故宮博物院的文物大部分去了台灣,屬不實之言。”徐婉玲說,在全部故宮南遷文物中,去台文物總計2972箱,佔比22%。

她說:“不管文淵閣本《四庫全書》在哪裡,都是中華民族寶貴的文化遺產,這段歷史也是兩岸同根同源一脈相承的最好例證。”

1946年5月7日,經歷了9年“流浪”後,文瀾閣本《四庫全書》離開青木關,回到杭州,珍藏在浙江圖書館。

從2001年開始,張群就一直守在文瀾閣本《四庫全書》身邊。跟古籍待的時間越久,她越能理解清末丁氏兄弟搶救補抄閣書的讀書人的執着,更理解了浙江圖書館的前輩冒着槍林彈雨保護閣書的文化擔當。“它已經不僅僅是一部文化典籍,從它產生至今就是一部浙江人守護它的保護史。它體現的是一種精神,中華文脈的接力棒,靠我們去繼續傳承。”張群說。

1945年,日本戰敗投降,文溯閣本《四庫全書》重回中國人手中。1948年7月,庫書入藏瀋陽故宮地下書庫。1949年6月,東北圖書館接收瀋陽故宮博物院圖書館。抗美援朝期間,文溯閣本被運往黑龍江暫存。中蘇關係緊張時,又轉至蘭州市榆中縣戰備書庫。2005年7月,蘭州市仿照瀋陽文溯閣所建的藏書樓落成,文溯閣本《四庫全書》纔算安定下來。

“在那個戰亂的年代,前輩們的使命是在遷移中保護這些價值非凡而又無比脆弱的文物……幾乎人世間的所有艱難,戰亂、饑饉、疫病、大自然的災患、官僚系統的骯髒腐爛等等,都一股腦兒地拋到他們的世界裡……”祝勇完成《故宮文物南遷》後,在後記中感慨:“這樣的挑戰,不是今天的我們可以想象的!”

今日熱搜

今日熱搜

本周熱搜

本周熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多