浩瀚的大洋,是強者的疆場,是夢想的彼岸,更是一個民族尊嚴的刻度。當歷史的波濤沖刷着近代中國的海岸線,留下的不僅是屈辱的印記,更是覺醒的吶喊。1980年5月,一位身着65式軍裝的中國將軍登上美國“小鷹號”航母甲板,他微微踮起腳尖,目光如炬地凝視着異國的鋼鐵鉅艦——那一刻,他的身影定格成中華民族向海圖強的永恆剪影。劉華清,這位被歷史銘記的“中國航母之父”和“中國現代海軍之父”,用畢生的赤誠與智慧,在蔚藍的疆域上書寫了一部波瀾壯闊的史詩。他的生命,如同一艘永不拋錨的鉅艦,承載着民族的深藍夢想,駛向光輝燦爛的未來。

烽火篇·劍影刀光礪鐵骨

1916年10月,劉華清生於湖北大悟縣一個貧苦農家。11歲便擔任紅色小交通員,在黃麻起義的烽火中傳遞革命火種。1929年加入共青團時,這個農家少年在日記中寫道:“儘管年少,但心裡時常涌起一種神聖的使命感。”1934年11月,18歲的劉華清隨紅25軍長征,擔任軍政治部宣傳科長。在河南羅山縣何家衝,他連夜刻印《中國工農紅軍北上抗日第二先遣隊出發宣言》,油墨未乾便隨軍轉戰南北。在關係到紅25軍生死攸關的獨樹鎮戰鬥中,他腿部受重傷,政治部主任戴季英看他是紅軍中的秀才,分配給他一匹馱文件的小馬駒,讓他拉着馬尾巴繼續行軍。他堅定地說:“就是死,也要死在紅軍隊伍裡!”這份血火熔鑄的執着和剛毅,成為他畢生的精神底色。

抗戰時期,他受命護送鄧小平赴129師上任,參與了神頭嶺、響堂鋪等經典伏擊戰;解放戰爭中,他作為晉冀魯豫軍區二縱六旅政委,率部參加淮海戰役,挺進大別山。

解放戰爭時期的1945年11月,劉華清同志任晉冀魯豫軍區第2縱隊6旅政治委員,率部參加了上黨、邯鄲、出擊隴海路、定陶、鉅野、鄄城、滑縣、豫皖邊戰役和豫北反攻作戰。羊山集戰鬥中,在友鄰部隊進攻受挫、戰場態勢萬分危急的情況下,他冷靜觀察,洞若觀火,正確指揮,氣貫長虹,率部英勇戰鬥,迅速擊破敵軍陣地,所部榮立大功一次。1948年,他率部參加淮海戰役,轉戰桐柏、江漢地區,牽制敵黃維、張淦兵團,配合北線野戰軍主力作戰,為淮海戰役勝利作出了貢獻。1949年春,他任第二野戰軍11軍政治部主任,參加了渡江戰役。

新中國成立後,劉華清先後任西南軍區軍政大學黨委書記兼政治部主任,第二高級步兵學校政治部主任,中國人民解放軍第10軍副政治委員兼政治部主任。

烽火淬鍊的赤子之心,在劉華清的生命長卷上烙下永恆印記。歷經硝煙洗禮而愈發澄澈,穿過時代驚濤而始終如磐。這個大別山的農家少年不曾想到,他蘸着鮮血刻在石壁上的“革命到底”,終將化作劈波斬浪的鋼鐵長城。

滄海篇·蹈海圖強立宏誓

1952年春,首任海軍司令員蕭勁光,將36歲的陸軍將領劉華清“拽”到蔚藍疆場。面對浩瀚波濤,這位大別山走出的“旱鴨子”立下生死之約:“我這一生,屬於中華民族的海洋事業!”同年,當海軍司令員蕭勁光調令這位陸軍戰將籌建大連海校時,他坦言“心裡沒譜”,但卻立下錚錚誓言:“非得讓中國海軍幹出點名堂來!”

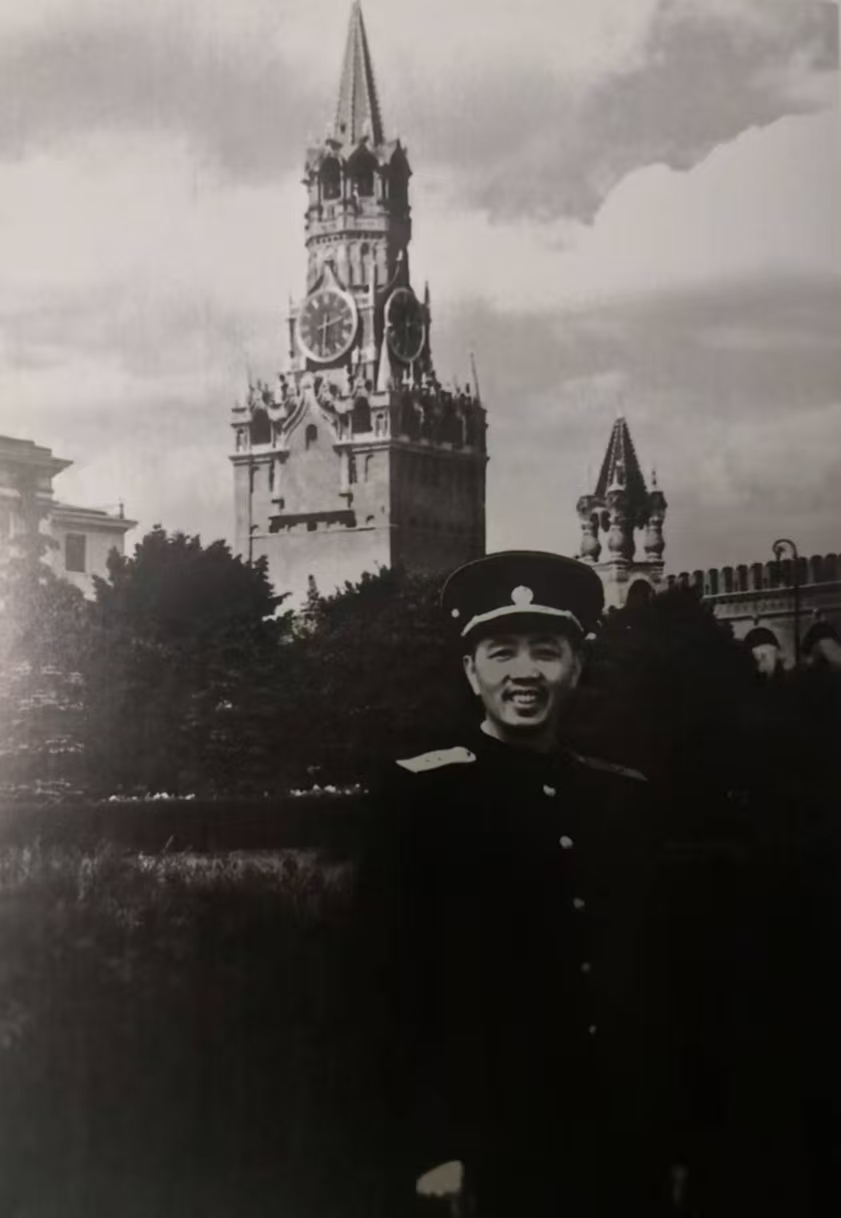

1954年,劉華清赴蘇聯伏羅希洛夫海軍學院,系統學習掌握參謀總部指揮專業、戰役戰術專業和海軍通用專業。畢業時,獲蘇聯國家考試委員會主席、海軍上將巴依科夫和學院院長、海軍上將安德烈耶夫共同簽署的畢業證書,評語是“劉華清少將在海軍學院學習期間,表現出高度的紀律性。作為中國學員班的班長,他極認真地完成了自己的職責,學習成績優良。”

這份轉戰陸海的獨特經歷,鑄就了他宏闊的戰略視野。1958年回國後,他組織基地部隊參加旅大海岸防禦戰役演習,主持編寫修改海軍40餘種條令、訓練大綱和教材,提出並組建了基地核心戰鬥部隊。

1961年8月,他擔任國防部第七研究院院長,帶領全院人員白手起家,艱苦創業,開展新型艦艇的自主研究設計。經過4年努力,初步形成了艦艇科研設計體系。1965年,他任第六機械工業部副部長、部黨委成員兼第七研究院院長。在部院合併、廠所合併中,他堅持正確意見,使七院各配套專業比較完整地保留下來,確保了人心不散、力量不散、研究不斷線。

“文化大革命”中,劉華清受到迫害。但他敢於頂住逆流,努力為科學研究工作的恢復和開展創造有利條件。1966年10月,他任國防科委副主任,協助聶榮臻同志組織全軍裝備科研工作,在極其困難的條件下,促成遠洋測量船和導彈驅逐艦、導彈護衛艦、新型常規動力潛艇的上馬,組織展開核潛艇研製工作,並研製和改進高炮系統、地空導彈、反坦克武器以及高空高速殲擊機。在中國第一顆人造地球衛星“東方紅一號”研製中,他敢於負責,積極支持技術人員大膽工作,保證了研製工作順利進行。

1970年12月,他任海軍副參謀長。1975年9月,他向黨中央和毛澤東、鄧小平專門呈報《關於海軍裝備問題的彙報》,受到鄧小平的關注和重視。同年10月,他任中國科學院黨的核心領導小組成員。他高度重視海軍裝備建設,參與領導了導彈驅逐艦等一大批新型艦艇、飛機、導彈武器裝備的發展決策和研製生產,組織指揮了水下發射運載火箭,使海軍裝備水平和戰鬥力大幅度提高。

雲帆篇·白髮擎畫航母夢

“海軍是戰略性軍種,是國家綜合實力的重要標誌。”這是劉華清經常掛在嘴邊的一句話。

1970年5月16日,時任“船辦”副主任的劉華清,主持完成《關於建造航母問題的初步意見》,這是新中國第一個建造航母工程的報告,構思出中國首個航母概念模型,並在動盪年代組織了新中國的首次航母論證。七院14所的情報專家於瀛清晰地記得:當時他們用膠合板貼滿放大照片,像“拉洋片”般向將軍彙報,並趕製出航母手冊,送至將軍案頭。可惜政治寒流襲來,夢想擱淺。五年後的一個深夜,被排除在海軍規劃外的劉華清,“憋不住”披衣疾書,字字滾燙,句句千斤。他向毛澤東、鄧小平力諫:“有必要儘早研製航母!”1982年秋,鄧小平點將66歲的劉華清執掌海軍,出任海軍司令員,囑託如千鈞重擔,這是他“三進海軍”:1952年初入海疆;“文革”風暴中堅守“船辦”;而今白髮掛帥,整軍強軍。在海軍黨委擴大會上,他振聾發聵:“是不是現代化海軍,就看是否具有現代化武器裝備!”於是,在他的大力推動下,建立海軍裝備論證機構,提出“近海防禦”戰略——這是我軍首個軍種戰略。在南海永暑礁建立海洋觀測站,組織導彈驅逐艦研製,指揮水下運載火箭發射。他像國手弈棋,在棋盤上落下海軍現代化的乾坤。

還是1980年5月,在美國“小鷹號”航母甲板上,身着舊式軍裝的中國將軍踮起腳尖,身體前傾,如飢似渴凝視艦載機系統,謙卑似學子,堅定如磐石。這張照片刺痛了國人,後來成為民族記憶的圖騰——那踮起的腳尖,丈量着百年屈辱與深藍夢想間的關山萬里。在劉華清辦公室的牆壁上,一幅用紅筆勾勒出鎖鏈般纏繞中國的“島鏈”的兩幅地圖,訴說着這個民族的千年憂患。他常佇立圖前,目光灼穿迷霧:“海軍戰略兩大核心戰鬥力,一是航母戰鬥羣的建設,二是核潛艇的建設!”1984年,他首次公開表明建造航母決心:“航空母艦總是要造的”; 1987年開辦“航空母艦班”,培養首批航母專業人才;1990年,當烏克蘭出售未完工的“瓦良格”號時,他力主引進:“能大大縮短建造周期,為自主設計積累經驗,為中國航母發展奠定基礎。”

在他主政海軍的5年多期間,70餘項改革誕生。“近海防禦”戰略終結六百年海禁思維;他着眼建設強大海軍,強調增強海洋意識、維護海洋權益、經略海洋,提出並確立中國海軍戰略理論、海軍作戰方針、海軍裝備發展方針,組織擬製了《海軍2000年前發展設想和“七五”建設規劃》、《2000年的海軍》、海軍裝備發展規劃。《2000年的海軍》規劃勾勒出“三步走”的深藍航線:21世紀初突破第一島鏈,2020年前駛出第二島鏈,2050年全球航走。他領導進行海軍軍事訓練、院校教育、裝備管理、編制體制、後勤保障、戰場建設等各個方面的改革,開創了海軍建設新局面。美國戰略專家杰弗裡·戈德曼在《中國馬漢》中慨嘆:“1982年劉華清執掌海軍,是現代中國海軍史的分水嶺。”如今遼寧艦、山東艦和福建艦劈波斬浪的雄姿,正是對他“造不出航母,我死不瞑目”誓言的最好告慰。

仁心篇·布衣丹心照汗青

“帶兵要帶心,治軍先治人。”劉華清將《孫子兵法》“智信仁勇嚴”五德融入領導藝術。在海軍司令部,他經常與基層官兵共進午餐。某次技術員抱怨科研條件艱苦,他當即脫下海軍呢大衣相贈:“科學家要有比大衣更厚的底氣!”在七院初創時期,他大膽啟用薩本炘、方文均等老專家,親手培養出黃旭華、潘鏡芙等院士。老部下鄭明回憶道:“劉老常說‘裝備騰飛科研先行’,所以,他十分重視人才建設,任命技術幹部從不論資排輩,只看真才實學。”在七院15所的大會上,他說我們即使花一輩子的時間,也要把核潛艇搞出來。這種一輩子的思想,15所的同志都要牢固樹立起來。這是他對大家的要求,也是15所全體同志的工作精神和奮鬥目標。正是這種春風化雨的關懷和激勵,培育成就了一代代“甘守青燈”科技脊樑。

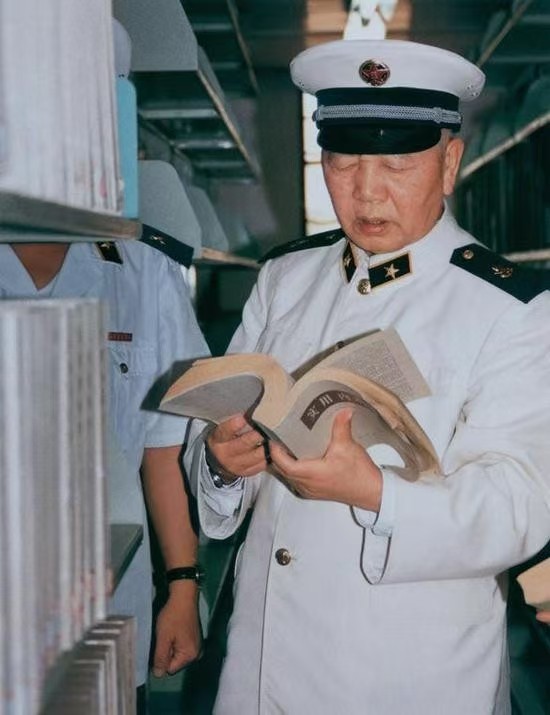

1983年南海艦隊巡航期間,劉華清拒絕單獨用餐,在甲板與水兵同食罐頭,並笑稱:“鹹菜配饅頭,打仗更來勁!”他見戰士拘謹,故意將鹹菜饅頭擺成航母形狀:“看,這是咱們未來的海上機場!”有次炊事班特意加菜,他堅持退掉:"我跟士兵一樣的,不能搞特殊。”當得知某新兵因暈船嘔吐,他親自示範“腳趾抓甲板”防暈法,說這是“老海軍祖傳秘方”。他餐後還做了三件事:記錄意見建議、檢查廚房衛生、與值班戰士合了影。

1988年,劉華清被授予上將軍銜後首次回鄉,婉拒縣政府安排,住進劉家老屋。面對親姐姐提出解決子女城市戶口的私事,這位鐵漢落淚了,他對姐姐說:“不合政策呀!全國這麼多農民,都轉戶口安排工作,國家怎麼承受得了?”姐姐是個通情達理的人,便對弟弟說“不合政策就不辦!”臨別時,姐弟倆在一起合了影。他40年間僅回鄉4次,卻始終鄉音未改,用大悟方言與鄉親嘮家常:“不管過去多少年,我忘不了老區人民和鄉親們對革命的支持與貢獻。”

鄉親們告訴劉華清,自從他13歲參加革命後,父親領着全家艱難度日,母親思兒心切,幾乎每日都到村口守望,天天盼他回來。就這樣盼了三年,望了三年,眼淚都流乾了,終因焦慮成疾而一病未起,直到49歲去世時,也沒見他最後一面。父親辭世時,正值三年困難時期,老家的兄弟怕影響他的工作和心情,沒敢告訴他,他也就沒能見父親最後一面。

悲傷不已的劉華清,急着上山,佇立在村盡頭半山坡上母親的墳前。他仔細看完碑文,心潮起伏,沉思不語。此時,他也許是在回顧自己的人生經歷和苦難家庭,深感忠孝不能兩全。倒是陪他回去的兒女們想的周到,這個從兜裡掏出幾個蘋果,那個拿出一盒紙菸擺上,竭盡晚輩的孝敬。這時,他才緩緩開口說:“你奶奶不抽菸。她是很苦的人,一輩子都在勞動,總在忙,卻從沒怨言。”這些軼事如珠,串起鐵血統帥的柔腸:對戰士,嚴父慈心;對父老鄉親,遊子赤忱;對偉業,雄略巨匠亦懷毫末匠心。恰似大悟民謠所詠:“將軍百戰身,未改鄉土魂”。

豐碑篇·碧濤萬頃映忠魂

晚年的劉華清,渴望有生之年能見到自己生產的航母乘風破浪、直掛雲帆,航行在蔚藍色的大海。“航母上馬,我走也放心了!”他的這一啼血之言,感動無數中華兒女,也道出中國近代百年的錐心之痛,深深地銘刻在民族的歷史記憶中。

2005年春節前夕,已屆“米壽”的劉華清欣聞航母立項,竟連道三聲:“好哇,好哇,好哇!”2010年,海軍即將試航的中國第一艘航空母艦首任艦長,已獲中央軍委正式任命。劉華清終於在握別生命的十字路口,親眼見證了他選拔培養的航母艦長,登上了中國航母指揮平台的歷史性的時刻。

“人生有限,事業無限。”他依然每天工作12小時,辦公室燈光常亮至深夜。1996年台海危機時,已近八旬的他徹夜未眠,時刻牽掛着局勢的變化發展。當秘書勸他休息,他說:“我始終忘不了黨和人民對軍隊現代化的期望,忘不了小平同志對我的囑託!”“我是山區長大的,沒想到竟與大海結下不解之緣,我要只爭朝夕,改變我國有海無防的局面。”1951年,他從陸軍調入海軍,到2011年逝世,整整一個甲子。這種“朝聞道,夕死可矣”的緊迫感,使得中國海軍抓住了戰略發展機遇期。

今天,當萬噸大驅縱橫四海,當殲-15艦載機呼嘯升空,當艦艇編隊環球航行,那個在覈潛艇首航時熱淚縱橫的將軍,那個踮腳凝望異國航母的老兵,他熔鑄於硝煙中的赤子之心,已化作深藍疆域永恆的燈塔。“作為公民,我為國家和民族盡心盡力,貢獻了自己的全部才智;作為軍人,我一直在衝鋒陷陣,沒有讓軍裝沾上污點;作為下級,我完成了小平的重託,將來彙報,可以不用汗顏。”將軍的自述如金石鏗鏘,恰似康德箴言在歷史長廊的回響:“世間惟有兩物亙古不變:一是頭頂的燦爛星空,二是心中崇高的道德信仰。”

2011年1月14日,劉華清帶着對人民海軍的未了之情,永遠離開了我們。外媒評價他:“不改的是愛民心腸,不變的是布衣本色。”他的一生,是一部濃縮的中國海軍奮鬥史。從赤腳放牛的農家熱血少年,到提出並確立了海軍戰略理論的海洋戰略家,他的個人命運與國家命運緊緊纏繞。在他身上,我們看到了范仲淹“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂”的襟懷,看到了鄭和“雲帆高張,晝夜星馳”的豪情,更看到了一個古老民族航向深藍的現代金甲鐵履。

海風呼嘯,浪濤奔涌,歷史的回響在碧波之間久久激盪。今天,當遼寧艦的雄姿犁開太平洋的波濤,當山東艦的艦載機呼嘯升空,當福建艦的電磁彈射劃破天際,我們彷彿仍能看見那個在"小鷹號"甲板上踮腳凝望的身影——他的目光,穿越時空,與今日中國海軍的輝煌交相輝映。

在這片蔚藍的圖騰上,歷史以最莊重的筆觸鐫刻下他的名字——劉華清。而他留給我們的,不僅是一支強大的海軍,更是一個民族挺直脊樑、擁抱深藍的永恆信念,如同深海中的燈塔,激勵着中國海軍破浪前行。(廖毅文)

今日熱搜

今日熱搜

本周熱搜

本周熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多