在香港浸會大學(浸大),

有這樣一位80後青年學者,

他曾是內地“985工程”高校

最年輕的教授之一,

在美國三大頂尖學術機構

從事過博士後研究,

身兼歐洲科學與人文學院院士、

英國皇家化學會會士、

英國皇家生物學會會士等

多項國際殊榮,

現任香港中醫藥表型組學研究中心

副主任、

介入醫學粵港澳高校聯合實驗室

副主任(港方)、

中國藥學會方劑組學專業委員會

副主任委員、

中國生物物理學會代謝組學分會

副祕書長。

科研上,

他是不折不扣的實幹派;

生活中,

他是學生口中

“笑起來有點簡單、做起事特別拼”的良師。

他就是

浸大中醫藥學院教學科研部副教授

呂海濤教授。

01

從系統藥理學到功能代謝組學:

科研“全履歷”人才的進階之路

回顧呂教授的科研之路,恐怕只能用“全履歷”人才來形容。

2004年,呂教授在黑龍江中醫藥大學取得中藥學學士學位後,便憑藉優異成績以碩博連讀方式攻讀該校的生藥學博士學位。那時的他,已展現出對科研極強的專注力與探索欲。博士畢業後,他沒有選擇常規的留校任教之路,而是毅然奔赴美國,挑戰更高的科研山峰。

他先後進入美國愛因斯坦醫學院、華盛頓大學醫學院、麻省理工學院,從事博士後研究員工作。

在美國期間,呂教授的科研範疇得到拓展——從在中國專注生物分析化學、代謝組學、中藥藥理學研究,轉變為深耕代謝生物學以及系統生物學研究。他的科研路徑持續升級,邁向“多模態交叉分子科學”這一科研黃金地帶,同時奠定了他日後的主要科研方向。

“要想真正解決複雜疾病,不能僅靠單一學科,而是要靠跨學科前沿分析技術和創新研究策略。”

這句話,也成為他此後所有科研工作的底色。

02

最年輕“985大學”教授加盟浸大:

“我找到了最適合科研的沃土”

2012年,年僅31歲的呂教授作為海外引進高層次人才,成為重慶大學藥學院(創新藥物研究中心)“百人計劃”研究員/課題組長/院長(主任)助理。那一年,他或許是中國內地“985工程”高校中最年輕的研究員。

2016年,呂教授獲聘為上海交通大學(交大)系統生物醫學研究院研究員(長聘教授),同時擔任功能代謝組學實驗室學術主任,並於次年主持國家重點研發計劃項目課題——“胰腺癌轉移的階段化代謝特徵譜及代謝機理研究”。這是中國政府支持的最高層次的重大研究項目,呂教授也成為彼時交大主持該計劃課題的最年輕的科學家之一。

2023年4月,呂教授欣然加入浸大中醫藥學院,擔任教學科研部副教授,之後出任香港中醫藥表型組學研究中心副主任。

他說:

“在這所強調學術創新與跨學科研究的大學裡,我找到了最合適科研的沃土。”

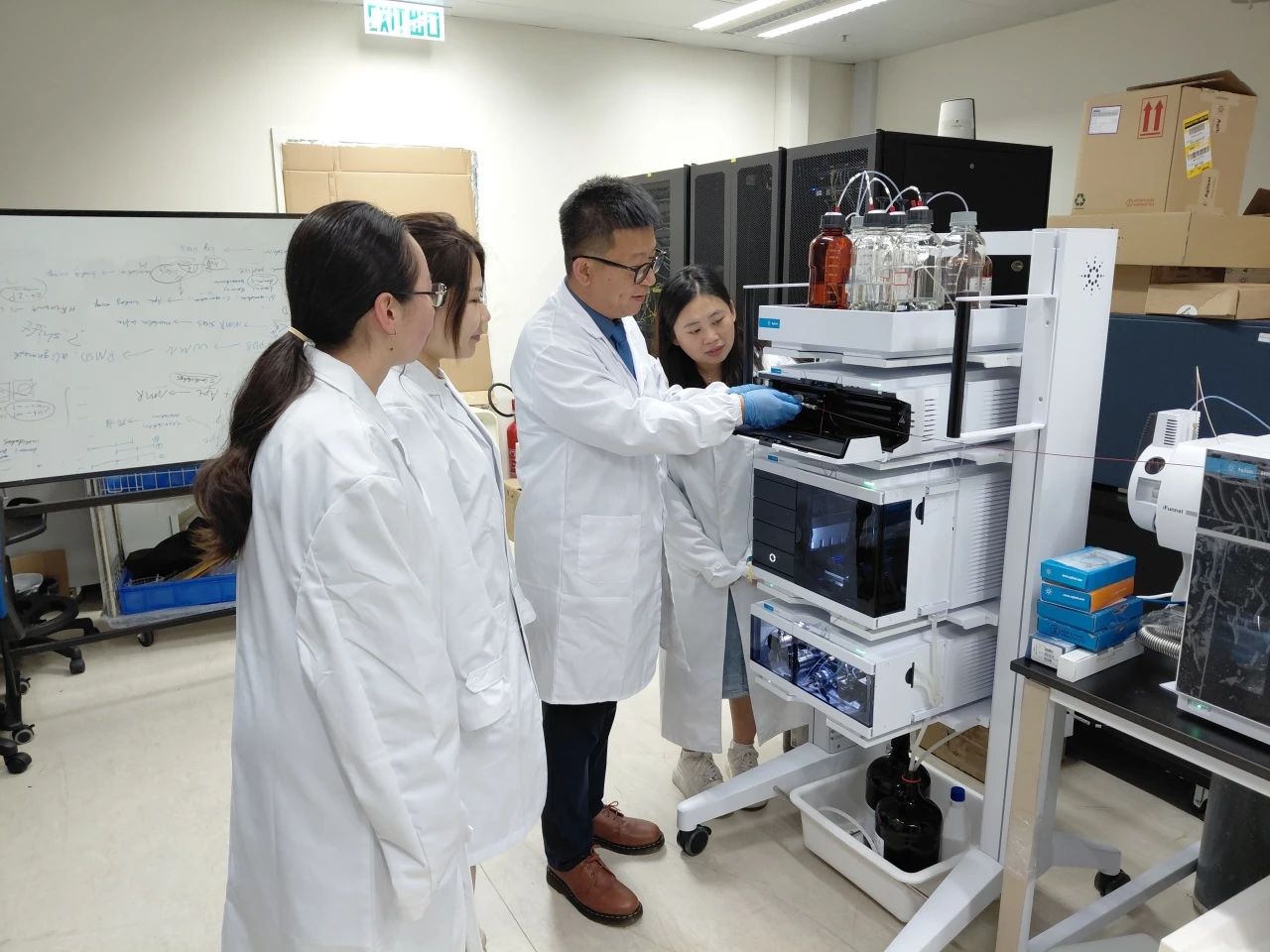

03

當功能代謝組學邂逅中醫藥:

服務健康香港的科研使命

呂教授的重點研究方向是功能代謝組學。他解釋道:“簡而言之,我們從人體新陳代謝的維度探究疾病與健康的分子關係。幾乎所有疾病的發生都伴隨着代謝異常修飾與突變,我們希望通過追蹤功能性小分子代謝物的時空變化,實現對疾病的早期預警診斷和精準干預。”

為此,他的課題組藉助高分辨質譜等前沿分析儀器,早在2018年於國際權威雜誌Mass Spectrometry Reviews發表文章,實現全球範圍內首次定義“精準修飾代謝組學”這一創新分析策略。該策略將多模態分子科學與功能代謝組學相融合,突破性地跨越了傳統代謝組學的研究邊界,為全球代謝組學研究注入新思路和新策略。

“加入浸大後,我們不斷迭代這一分子科學策略,目前已發展至第三代。通過分析尿液、體液等生物標記物,我們可以對胰腺癌、肝癌等多類疾病實現早期預警診斷與分子分型。”呂教授說。

加入浸大後的兩年間,呂教授帶領課題組繼續深耕多模態交叉分子科學融合驅動的功能代謝組學研究策略理論方法創新,並將其轉化應用於肝腸胰心繫統疾病的精準診療和早期藥物研發。

課題組在多個領域取得高水平成果,包括:

1.發現高原地區居民健康狀態的特徵性宿主與腸道菌群共代謝的功能代謝物及其調控機制,具有成靶潛力;

2.創新發現高原居民心臟健康調控因子ITGA2B蛋白;

3.利用功能代謝組學與腸道宏基因組策略揭示經典中藥方劑治療潰瘍性結腸炎和肺動脈高壓的新功能;

4.構建AI+生命組學驅動的新標誌物和新靶點發現策略。

當中數項研究發表於Acta Pharmaceutica Sinica B, Genomics Proteomics & Bioinformatics和Cell Reports Methods、Exploration等頂尖期刊,彰顯其科研成果已具國際影響力。

在香港中醫藥表型組學研究中心,呂教授亦協助中心主任——浸大副校長(研究及拓展)暨研究院院長呂愛平教授,致力於功能代謝組學和功能表型組學創新方法研究,以及從中醫藥及微生物中發現高成藥性功能小分子。

此外,呂教授還和呂愛平教授、浸大協理副校長(臨牀中醫藥)卞兆祥教授等領導的研究團隊通力合作,重點聚焦推進研發針對胰腺癌、肝癌、類風溼關節炎、潰瘍性結腸炎等複雜疾病的小分子創新藥物。

最近,呂教授的最新科研項目“整合人工智能與功能代謝組學策略構建肝臟系統疾病演化發展的診斷分子圖譜”獲得粵港高校“1+1+1”聯合資助計劃支持。此項目攜手北師香港浸會大學孟蕊博士團隊和香港浸會大學田亮教授團隊,通過與多家醫療機構合作,希望構建肝臟系統疾病演化發展的分子圖譜,助力“健康中國”下“健康灣區”以及健康香港的建設。

04

人生信條:

“被動人生,主動追求”

別看呂教授今天是走到哪裏都自帶光環的“科研大神”,其實科研路上的每一步,也曾伴隨着挑戰與抉擇。

他笑說,自己的人生信條是——“被動人生,主動追求”。

我常說這個世界本來就是被動的。大家都希望輕鬆工作、享受生活,但現實並非如此理想。你若想活得快樂且有價值,就要學會在被動中主動追求理想和價值感。

科研如此,人生亦然。正是這份從容與堅定,讓呂教授在科研路上樂觀前行,從不止步。

查看更多

查看更多