文|中國科學院院士 葉嘉安

香港與深圳,兩座城市隔一河相望,在城市規劃與發展的互動合作中,經歷了不同階段的演變歷程。1978年改革開放初期,香港是珠三角區域的龍頭城市,深圳的發展和規劃以香港為榜樣;隨著深圳的快速發展,香港的龍頭角色於2000年代逐漸淡化;至2010年代中期,深圳在多個領域已逐漸開始取代香港在珠三角區域的地位。此種角色轉變反映了兩地經濟發展軌迹的深刻變化,也為區域協同發展帶來了重要啟示。

從兩城經濟差距到

“前店後廠”協作機制

改革開放前,深圳(原寶安縣)只是一個邊陲小鎮,人口不足21萬,城市面積僅3平方公里,產業結構以農業為主,發展相對落後;香港自20世紀60年代已與韓國、台灣、新加坡並稱為亞洲“四小龍”,與深圳形成鮮明對比——兩地間存在明顯的經濟發展差距,為之後“前店後廠”的互補經濟合作模式奠定了基礎。

20世紀70年代末,香港戰後經濟起飛所依賴的出口導向型產業面臨嚴峻挑戰:勞動力成本上升,工業用地短缺導致地價高企,出口製造業競爭力逐漸下降。對此,港英政府於1977年專門成立“土地闢增特別委員會”,採用十年滾動模式,監測和規劃工業用地供需情況;而1978年的改革開放政策為香港提供了轉型契機:香港出口導向型中小企業抓住機遇,將勞動密集型工業2.0的“三來一補”生產環節轉移到深圳等珠三角地區,同時保留研發、市場營銷、管理和物流等高附加值環節,形成了“前店後廠”模式,對兩地的經濟發展均產生了深遠影響。

於深圳而言,香港資本與技術的引入加速了其工業化進程,並推動了城市化發展。在此過程中,深圳市政府很快意識到城市規劃的重要性,在深圳特區成立之初便借鑒香港經驗,將深圳從一個邊陲小鎮規劃發展為一個擁有80-100萬人口的工業城市。1982年的《深圳經濟特區社會經濟發展綱要》和1986年的《深圳經濟特區總體規劃(1986-2000)》確立了多中心、線性空間結構的規劃模式,為城市的高速發展提供了框架。特區採用“四通一平”基礎設施先行(“通”水、“通”電、“通”路、“通”訊和“平”整土地)發展策略,為大規模工業發展奠定了基礎。“四通一平”亦成為內地很多城市發展的典範,充分體現了深圳作為經濟特區的創新精神。

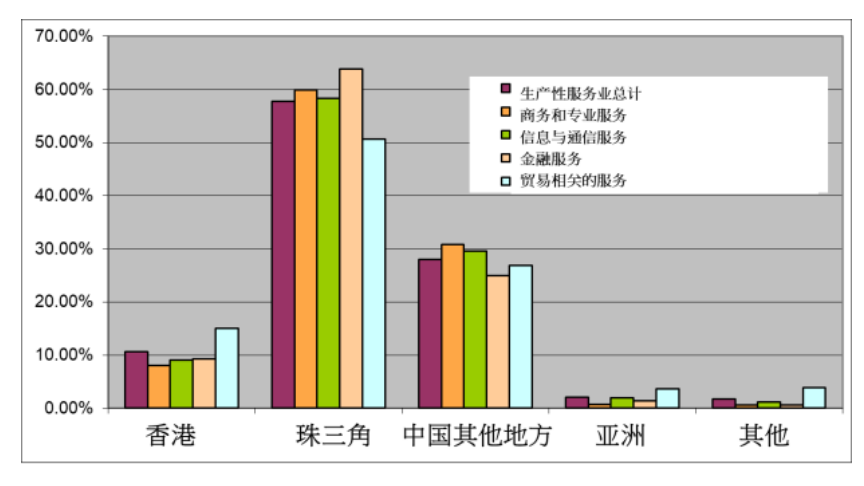

對香港而言,“前店後廠”模式不僅推動了香港製造業的發展、提升了其國際競爭力,更成功促進其經濟結構向服務業轉型。生產性服務業增長是香港經濟轉型的重要體現,這一結構性變化標誌著香港從工業城市成功轉型為亞洲國際都市:香港製造業就業人口佔比從1980年的46.7%下降至2013年的2.87%,服務業就業人口則從1980年的42.9%上升至2013年的92.87%,實現了從工業城市向亞洲國際金融中心的轉變;同時,服務業就業人數從2003年的108.88萬(佔總就業人口的33.82%)上升至2019年的167.91萬(佔43.61%),反映了香港在區域分工中專注金融、物流、專業服務等高附加值服務業板塊,為珠三角製造業提供了深遠支持。

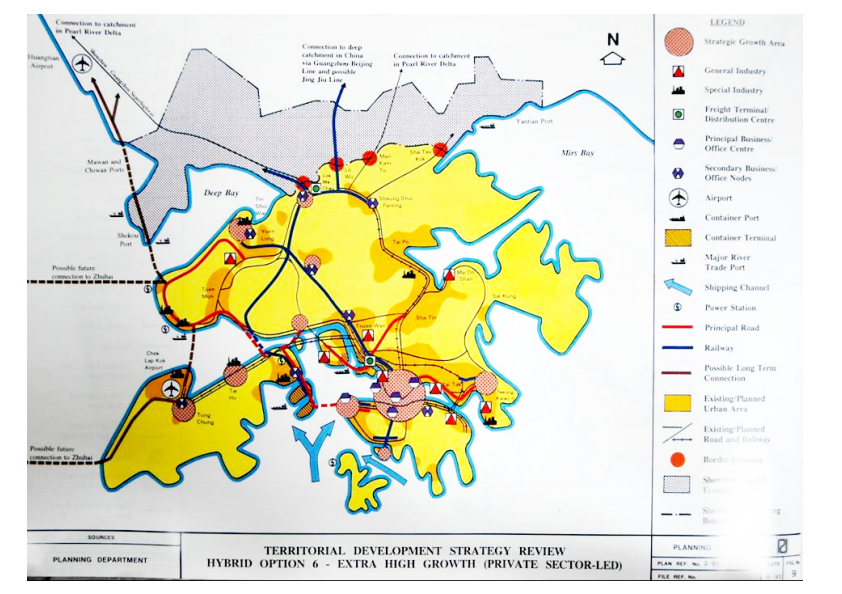

隨著港深經濟聯繫的加深,兩地間人流、物流也迅速增長。1993年10月,為應對香港與內地城市的跨境經濟往來以及人流和貨流的迅速增長,港英政府啟動《全港發展策略檢討》,探討不同的發展方案。1996年,港英政府進一步修訂《全港發展策略檢討》,著重檢視跨境交通問題,為日益增長的跨境交往需求提供基礎設施。

同時,香港規劃管理體系也在適應新的發展形勢。1991年,為解決新界鄉郊地區出現的大量露天跨境貨柜存放問題,港英政府修訂《城市規劃條例》,將規劃管制範圍擴展至新界鄉郊地區,反映了珠三角區域經濟發展給香港城市規劃帶來的衝擊和挑戰。

1980-2000年是深港兩地互惠合作的黃金時代,深圳乃至整個珠三角地區的發展仍高度依賴香港的資本、技術和服務業支持,雙方形成了相互促進、共同發展的市場主導區域合作模式。例如20世紀90年代,“前店後廠”模式深化,香港的舊工業區面臨轉型需求,許多工廠搬遷至深圳和珠三角其他城市後,香港本地出現了大量空置工業單位,亟需將純工業區改造為工業/辦公混合用途區。

兩城差距縮小與深圳產業升級

進入21世紀,隨著深圳自身能力的提升,深圳與珠三角區域對香港的依賴逐漸減弱,兩地經濟呈現“脫鉤”趨勢。這一變化主要源於深圳工業的升級演變:從香港引進的工業2.0(自動化時代)發展至工業3.0(信息化時代)和工業4.0(智能化時代)。產業升級使深圳不再依靠香港製造業,而是開始發展自己的高附加值產業和服務業體系。

兩地人均國內生產總值(GDP)的數據對比直觀反映了兩地經濟實力的相對變化。1980年,香港人均GDP約為5,700美元,珠三角區域僅為100美元左右,兩地差距超50倍;經過數十年發展,至2021年,香港人均GDP達44,999美元,深圳達27,199美元,港深兩城差距縮小至1.65倍。這一變化顯示了港深兩地經濟發展水平的顯著收窄,也反映了深圳經濟的快速崛起。

更為重要的是,深圳及珠三角地區已逐步開始形成自己的生產性服務業體系。研究顯示,2005年位於珠三角區域的工廠獲取的生產性服務已有相當比例來自珠三角本地(約45%),而非完全依賴香港。這一變化表明,珠三角各地已開始培育本土服務業體系,傳統“前店後廠”模式開始式微,區域經濟格局正在重塑,香港不再是珠三角地區唯一的龍頭城市。

另一方面,深圳本身的產業結構也發生了顯著變化。1990-2019年,深圳第三產業佔GDP的總比重從26.1%上升至62.1%,第二產業比重則從54.6%下降至37.7%。這種結構變化表明,深圳已從以製造業為主導的經濟體逐步轉變成為一個以高新工業和服務業為主的現代城市經濟體,成為珠三角區域中一個重要的生產性服務業中心。與此同時,深圳的創新能力顯著提升,其研發投入佔GDP的總比重從2009年的2.18%上升至2018年的4.80%,遠高於中國內地其他城市(2.18%)和香港(0.86%)的平均水準。創新能力的提升還直接反映在專利申請和授權數量上。2018年,深圳專利申請總量達228,608件,授權總量達140,202件,均遠超香港(分別為15,986件和9,651件)。這充分證明,深圳已從一個單純的製造業基地轉變為具有自主創新能力的科技創新中心,並逐步確立了在區域創新網絡中的領導地位。

深圳產業升級轉型離不開其前瞻性的城市規劃。1996年制定的《深圳市城市總體規劃(1996-2010)》和2010年制定的《深圳市城市總體規劃(2010-2020)》都明確將產業升級作為重要發展策略,為城市未來發展指明方向。深圳通過規劃引導,設立了包括深圳市高新技術產業園區和前海深港現代服務業合作區在內的多個產業園區,為高新技術產業和現代服務業發展提供了空間載體和政策支持。這種以規劃引領產業發展的模式,確保了城市轉型的系統性和協調性。

香港城市規劃起步較晚。20世紀50年代初期,香港人口和工業超速增長,彼時港英政府工務司署轄下的地政測量處設計科只有數名規劃師,匆忙為香港市區做城市規劃;直至1990年城市規劃署成立,香港的城市規劃才受到應有的重視。由於港英政府在1997年前採取自由放任、不干預經濟活動的政策,香港對高新科技產業的發展推動不足,沒有在原有工業2.0的基礎之上繼續進行工業3.0和4.0的發展,致使香港工業大多還停留在2.0的生產模式。相比之下,深圳在1980年成為經濟特區後,很快便制定了全市總體規劃,為城市的空間發展奠定了基礎,通過有規劃的城市建設促進和推動經濟發展。儘管深圳的城市規劃因經濟迅速增長而快速更新,總體而言其空間發展仍沿續了80年代初期的城市總體規劃和空間布局。

香港與深圳的規劃互動也不斷發生著顯著變化。1997年回歸之前,由於政治原因,港英政府規劃部門與深圳規劃部門交流有限,主要是通過中英聯絡小組進行有限溝通;回歸後,兩地規劃機構互動逐漸增多,但實質性合作仍然不足。2001年以來,時任行政長官董建華推動加強香港與珠三角地區合作,特區政府的2001年《施政報告》首次明確提出加強與珠江三角洲地區合作的策略方向,標誌著特區政府開始認識到與珠三角各城市進行區域合作的重要性。

2005年,在香港中文大學香港亞太研究所和綜合開發研究院(深圳)共同召開的“港深合作發展前瞻論壇”上,筆者提出“港深雙城規劃2050”的構想。到2050年,當兩地社會經濟差異越來越小時,港深兩地應摒棄割裂式規劃模式,轉向共同規劃、協同發展的新路徑。屆時邊境禁區將為港深融合發展提供所需土地。

北部都會區:粵港發展的新高地

在全球地緣政治格局加速變化的背景下,港深雙城規劃正迎來前所未有的機遇與挑戰。2019年2月18日,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》(《規劃綱要》)正式發布,為港深協同發展提供了國家層面的支持與指引。《規劃綱要》明確提出,“支持香港鞏固和提升其作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的地位,強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心的功能”。另外,支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區、綜合性國家科學中心。這些國家政策為兩地優勢互補、協同發展指明了方向,也為兩地合作提供了前所未有的政策支持與發展空間。

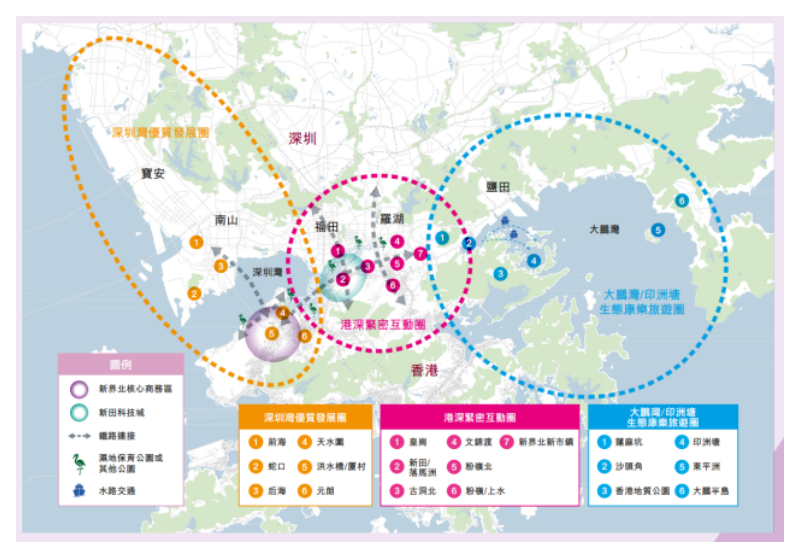

在此背景下,2021年10月,香港特區政府正式提出北部都會區發展策略,這是香港回應大灣區發展機遇的重大舉措。北部都會區規劃面積約300平方公里,與深圳僅一河之隔,形成了“雙城三圈”的空間結構。這一規劃堪稱香港版的“浦東發展”,意義非凡。回想1992年上海浦東開發,通過提供土地重塑了上海作為世界城市的地位;如今,在《規劃綱要》的推動下,北部都會區的這塊土地如同上海的浦東,為港深兩地的融合發展提供了寶貴資源,促進了兩地在科技創新、金融科技、科研教育及綜合服務等方面的協同發展。

北部都會區是香港的重要發展機遇,其成功與否將在很大程度上決定香港未來在區域和全球經濟中的地位,這不僅關乎香港自身的發展,也將對大灣區乃至整個亞太地區的經濟發展產生深遠影響。在這一進程中,規劃先行、協同發展將是確保雙城共贏的關鍵路徑。通過規劃、制度創新和各方協同努力,港深雙城將有望創造出區域協同發展的新典範,為全球城市群發展提供寶貴經驗。

“金融+科創”:

構建大灣區特大城市群

香港在金融方面的傳統優勢在當前的全球經濟格局下已日漸面臨挑戰,在新的地緣政治環境下,香港正尋求向“金融+科創”的雙中心模式轉型,以增強城市競爭力和可持續發展能力。《規劃綱要》明確提出,大灣區將建設成為國際科技創新中心,這為香港發展科創產業提供了重要機遇。

香港在科創發展方面具有獨特優勢:擁有一流的大學和研究機構、強大的基礎科研能力、完善的知識產權保護制度以及國際化的金融市場;然而,香港也面臨著科研成果轉化不足、產業空間有限等短板。上述優勢與不足恰好與深圳形成互補,為兩地科創合作奠定基礎。

未來的港深科創合作將形成“0-1-100”的梯度發展模式:香港負責“0-1”階段的基礎研究,珠三角各地特別是深圳負責“1-100”階段的技術轉化和產業轉化,共同打造完整的創新生態系統。這種互補模式不僅發揮了香港在基礎研究方面的優勢,還利用了深圳在產業轉化方面的能力,形成了科創協同發展新格局,有望打破傳統創新模式局限。

香港和深圳雙城規劃的未來格局,將是地區發展、國家策略和國際地緣政治多重力量共同作用的結果。如果港深能夠超越單純的經濟合作,在城市規劃、科技創新、人才培養等方面實現深度融合,形成真正的“雙城效應”,那麼兩地將有望共同打造具有全球競爭力的、世界級特大城市群核心區。這一願景的實現,使大灣區成為全球創新網絡和經濟增長的重要區域,在全球城市體系中佔據獨特地位。

香港與深圳城市發展和規劃的比較

香港和深圳的發展路徑非常相似,二者都在短時間內從小城鎮奇跡般成長為大都市,二者都是移民城市,人口來自中國和世界各地。

兩城的不同之處則在於發展的時間差異:香港的發展始於20世紀50年代,而深圳則從20世紀80年代開始發力。香港人口在短短5年內從1945年的50萬人躍升至1950年的220萬人,並迅速從第三世界城市轉變為世界工廠,之後在“前店後廠”模式的推動下成為亞洲世界級城市;深圳起步雖晚了30年,但僅用約四十年時間就從1980年人口不足20萬的邊境小鎮發展到現在人口超過1,500萬的現代化特大城市,成為世界工廠。

兩城的不同之處還在於,香港按需規劃,其規劃往往滯後於發展;深圳則是規劃先行,用規劃引領和推動經濟發展。

自2015年後,深圳成功從工業2.0轉型到工業3.0和4.0,出現了如華為、中興通訊、華大基因、比亞迪等高新技術型企業。為改變“前店後廠”時代留下的工業空洞化,香港要好好規劃建設北部都會區,用政策和資源積極推動、支持高新科技產業發展,加強與深圳多方面、全方位合作,為自身發展尋找新的動能。

(作者係中國科學院院士、香港大學城市規劃及設計系講座教授。文中圖片除署名外均由作者提供)

今日熱搜

今日熱搜

本周熱搜

本周熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多