一弦撥動千年時光,古琴之韻穿越歷史塵埃,在第三屆香港國際文化創意博覽會的聚光燈下,煥發新生。廣東省級非遺(古琴嶺南派)代表性傳承人王可遜,懷抱千年綠綺,以琴為媒,向世界奏響中華文明的深邃迴響。

莞港連心,公益築橋:從大師課到文博代表

王可遜先生的藝術之路,深植於文化傳承與公益之心。“莞遺”(東莞莞遺非物質文化遺產保護有限公司)推出的“大師課”系列活動,王可遜也積極參與其中,並且系統傳授琴學精髓。在“民族樂器·中國錄製”活動上,華語金曲獎最佳錄音師李馬科,為王可遜古琴演奏進行專業錄音,分享民族樂器的傳承與發展。

在古琴文化+音樂療愈活動中,邀請香港知名心靈療愈師鄭嘉慧女士與王可遜攜手,以“琴韻心聲·與心共鳴”為主題,聯合東莞市內地港人聯誼會,開展音樂和藝術療愈公益項目,搭建起莞港文化交融、雙向合作賦能的獨特橋樑。王可遜向東莞的港商和華僑們體現了當代琴人的風骨,傾注心力於傳承與創新,彰顯中華傳統的寬廣氣度。

與此同時,王可遜在2024年12月至2025年3月期間,在東莞莞城美術館舉辦《聞聲合音-嶺南派古琴音樂暨王可遜斫琴藝術展》(以下簡稱可遜斫琴藝術展),展覽匯聚十二張王可遜親斫琴,從選材的嚴苛標準,到造型設計的精妙構思,再到髹漆工藝的細膩呈現,每一把古琴都凝聚着傳統與創新交織的智慧,用藝術展+古琴雅集的融合創新形式,也將東莞綠綺琴院推向更廣闊的藝術平台。

展覽期間,王可遜多次開展古琴公益課堂,並吸引了世界和全國各地琴家,其中包括香港古琴研究會會長梁基永聞名前赴東莞授課,為東莞古琴學習者和愛好者帶來理念和交流。

這份以琴載道、公益為先的赤誠,正是他被遴選為第三屆香港文博會重要文化代表的核心力量,使中華之音能夠被越來越多的人聽到。

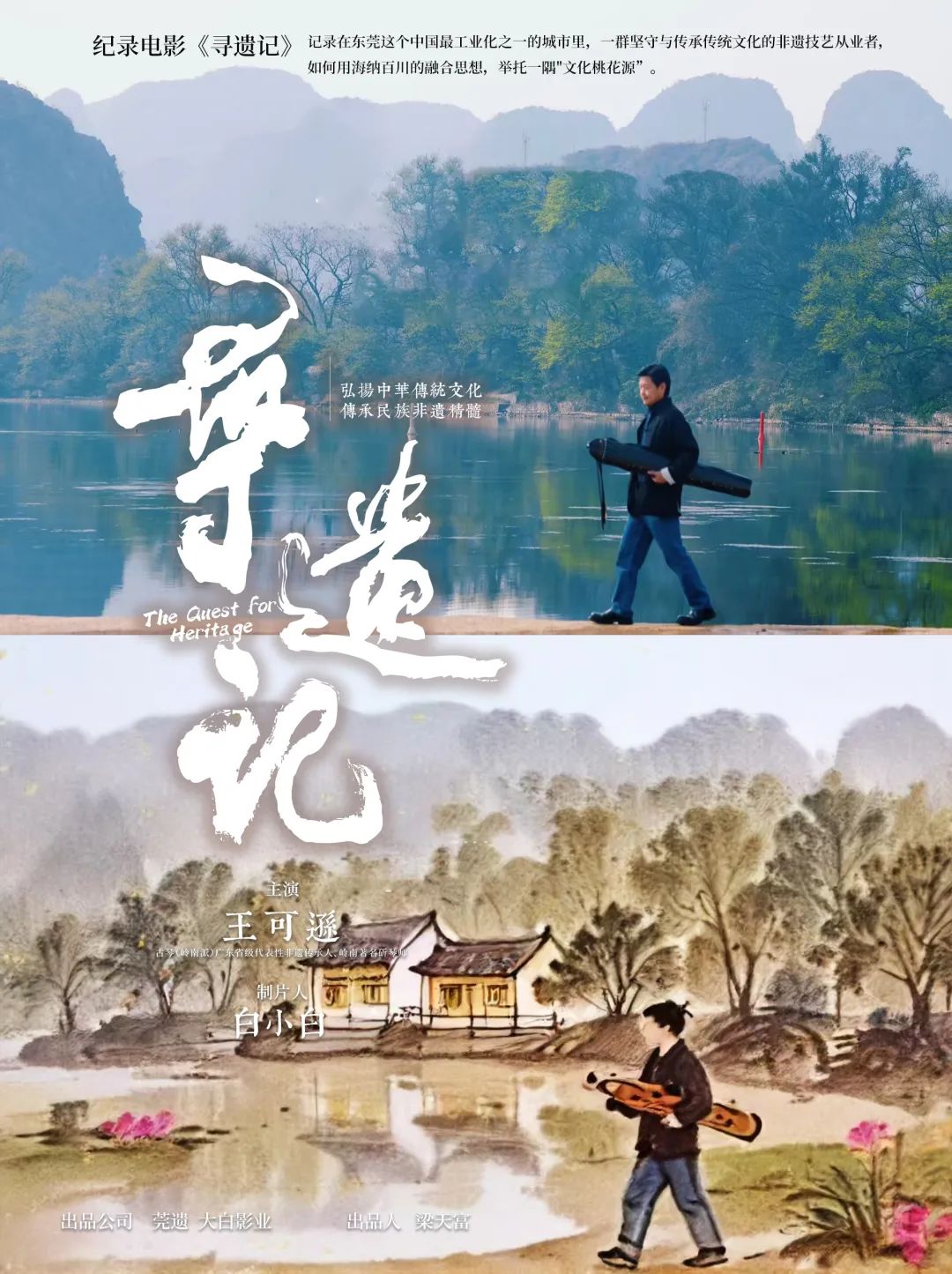

光影為引,琴院生輝:綠綺琴院綻放國際舞台

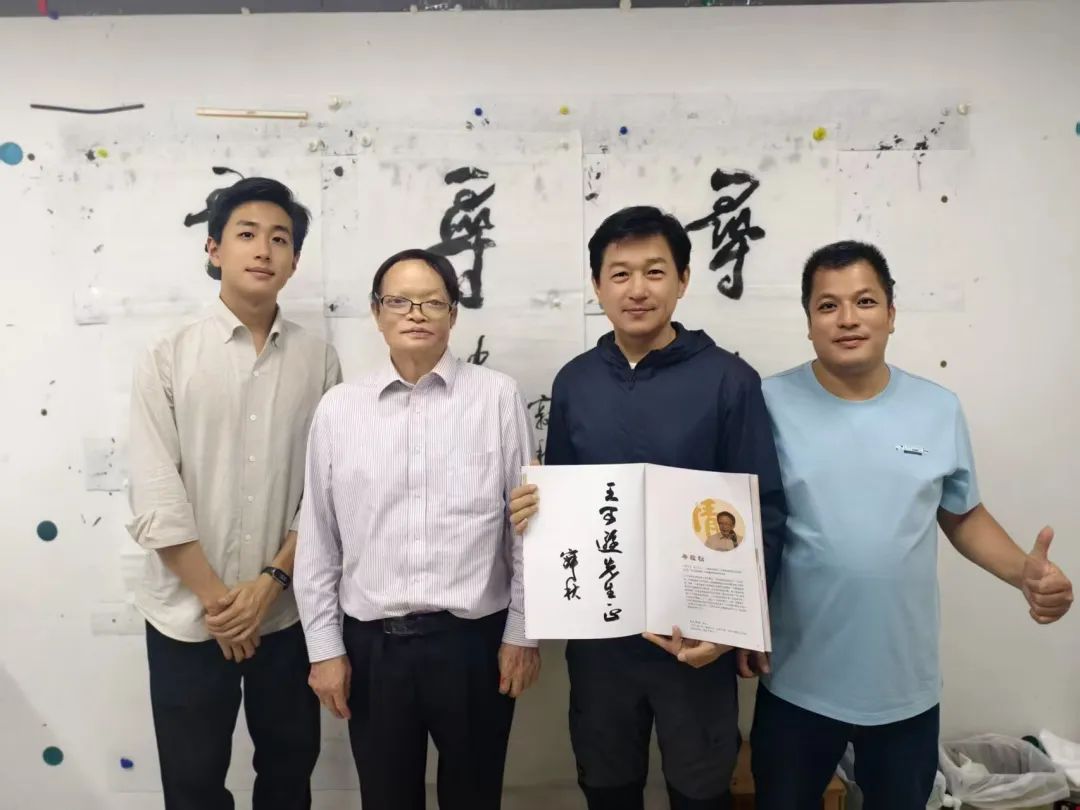

正在東莞拍攝的以王可遜父子傳承故事的廣東非遺紀錄電影《尋遺記》,由金雞獎題名製片人白小白親自操刀,以王可遜父子真摯深沉的愛國文化情懷引發廣泛關注,《尋遺記》屢次上官媒的報道,並入選為2025年香港國際影視展的參展影片。香港文博會主席梁天富,他在得知王可遜事蹟後,慕名親赴東莞綠綺琴院,力邀王可遜登上香港文博會這一璀璨的國際舞台,向外界展現中華文化的實力。

這份因文化共鳴而生的邀約,使得東莞可慢工坊、可遜斫琴出品的古琴,進入到香港文博會成為專展和收藏級別古琴,為外賓展示中華博大精深的文化,也讓他創辦的深藏於東莞下壩坊的綠綺琴院,逐漸躍入全球視野。

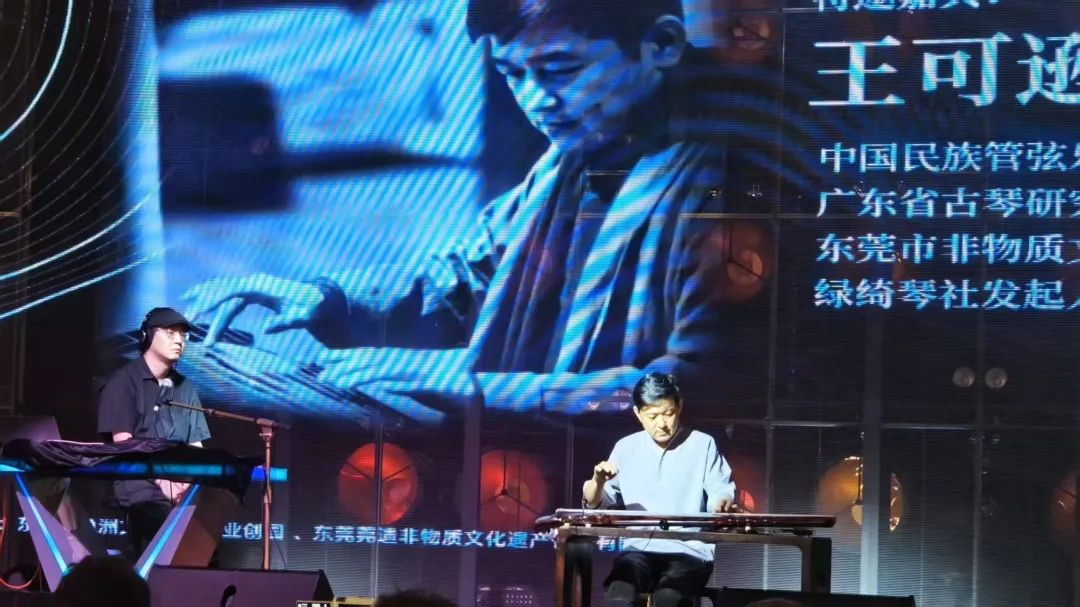

酒狂流水,聲動寰宇:慈善晚宴奏響國際強音

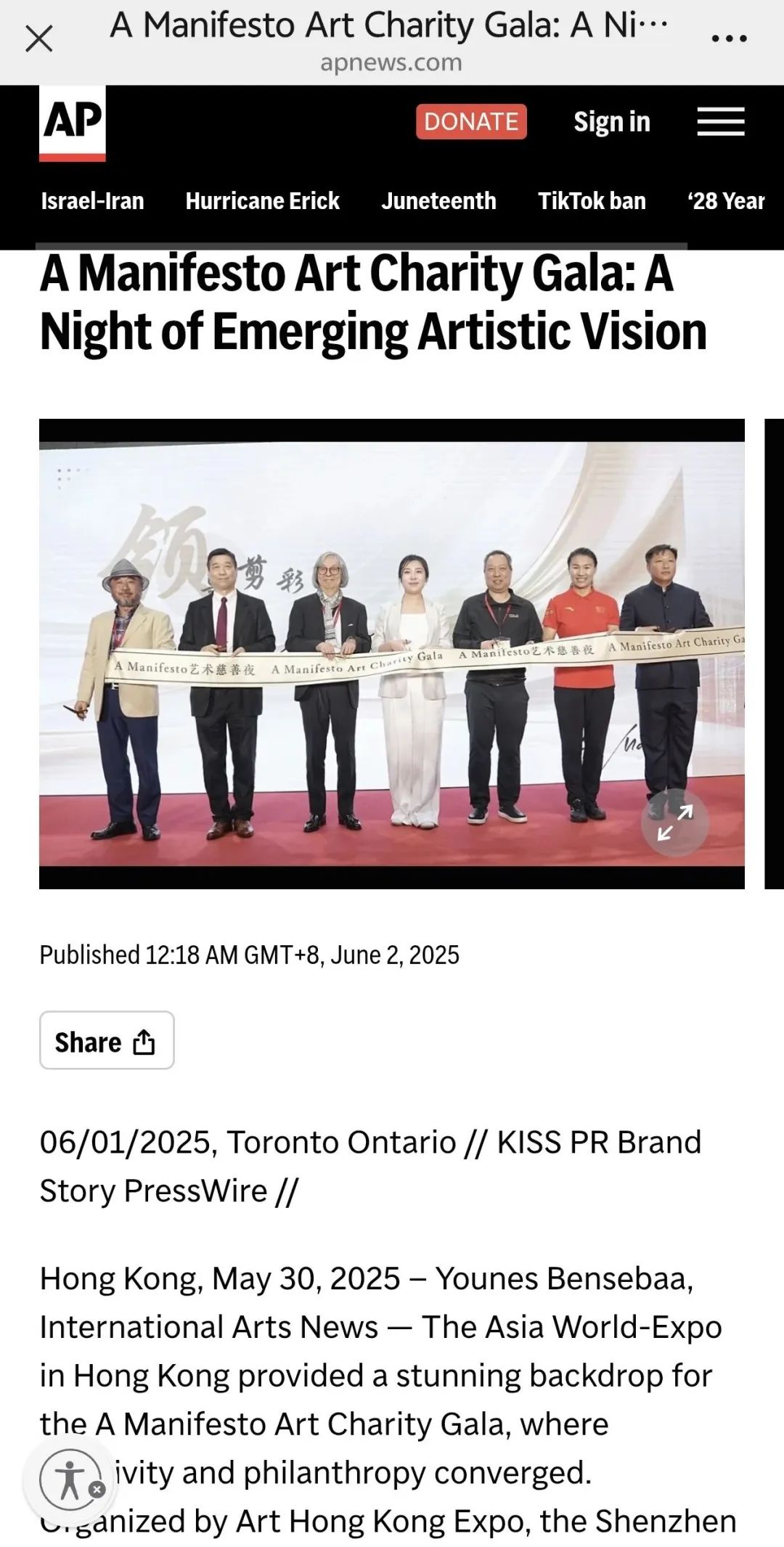

在香港文博會期間舉行的首屆A Manifesto國際藝術慈善晚宴上,王可遜受邀作為唯一的中華地區代表音樂表演嘉賓,其指尖流淌出《酒狂》的灑脫豪邁與《流水》的浩瀚生機,琴音時而激越如驚濤,時而涓涓似幽泉,征服了全場國際貴賓和青年藝術家。

這一東方天籟不僅縈繞香江,更通過美聯社(Associated Press)的全球報道網絡,將中國古琴藝術的永恆魅力傳遞至世界各個角落。

根植莞邑,薪火相傳:走進古琴傳承基地——東莞綠綺琴院

所有榮光的起點與歸宿,正是那座承載着厚重歷史與文化使命的東莞綠綺琴院。東莞綠綺琴院不僅是王可遜傳承非遺、潛心授藝的核心基地,更是嶺南古琴文化重要的守護與傳播中心:

千年文脈:得名於唐代名琴“綠綺台”,深植嶺南琴學土壤,文脈綿長。

大家傳承:由王可遜先生親自主理教學,傳承正統古琴技藝與深厚文化內涵。

清雅之境:置身琴院,仿若穿越時空,在清幽雅緻的傳統空間裡,與千年琴韻對話。

育才搖籃:致力於培養新一代知琴、愛琴、傳琴的文化使者。

為了便於古琴文化的交流和教學指導,在東莞綠綺琴院的課程體系內,也會定期邀請重量級嘉賓親臨授課,給那些熱愛中國優秀傳統文化、熱心學習和傳承中國古琴音樂文化的有緣人、有心人一個純粹的平台。

與千年清音相遇:東莞綠綺琴院古琴教研傳承使命

走進東莞綠綺琴院,讓身心沉浸於千年清音之中。在王可遜先生及其資深教師團隊的引領下,繼續帶領更多的市民和青少年們,深入理解琴樂背後的歷史典故與文化精神;在一弦一韻中修養心性,感受傳統文化的寧靜力量。

在未來,由王可遜先生帶領下的東莞綠綺琴院,也將繼續不負民族使命,推廣古琴文化和藝術,加大社區文化建設的影響力,擴大中華優秀文化、非遺及傳統技藝的推廣。

今日熱搜

今日熱搜

本周熱搜

本周熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多