1000多年前的大唐,有個猛人叫王玄策。

他從大唐的長安出發,前往當時的天竺,一路翻山越嶺,歷盡千辛萬苦。

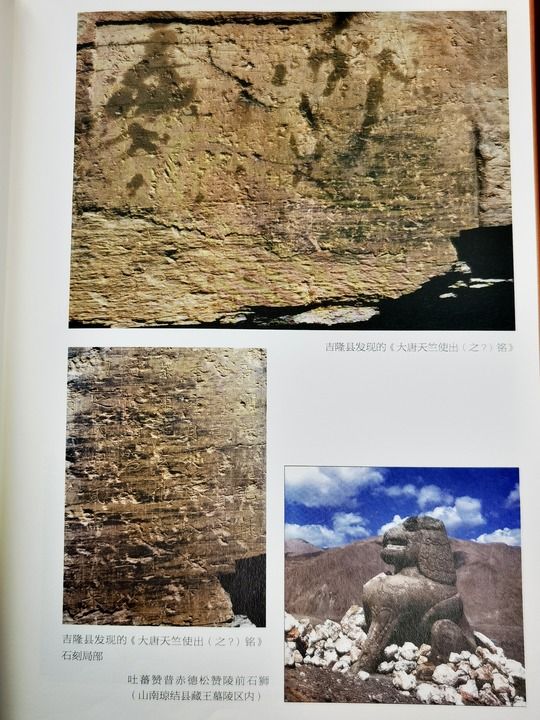

在到達西藏邊境小城吉隆時,王玄策一行已是風塵僕僕,眼前秀美的景色一洗他們的疲憊。

望着遠處巍峨的雪山和近前鬱鬱蔥蔥的樹林,王玄策感慨萬千,將心中的豪情永久地留在了一塊崖壁上。

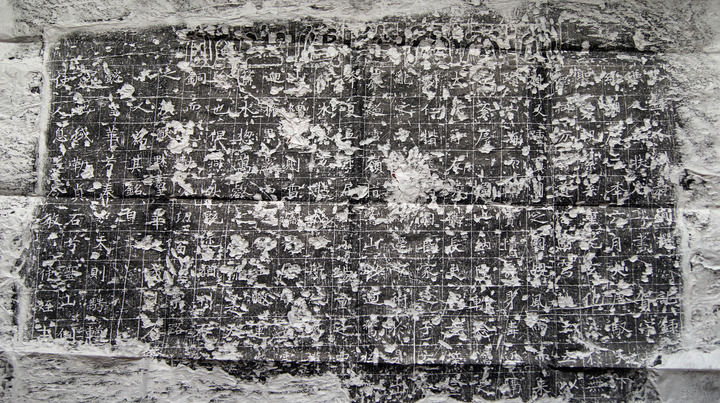

千年之後,這塊勒石記功的石刻,已經成為全國重點文物保護單位。這是西藏迄今發現的年代最早的漢藏文石刻,不僅見證了祖國內地與雪域高原自古以來交流交往交融的史實,也記錄了中印之間長達千年的友好交流歷史。

但這件國寶自發現之日起,就留給人們一個長久的疑問——它的名稱,到底是“大唐天竺使之銘”,還是“大唐天竺使出銘”?

王玄策,河南洛陽人。作為大唐使者,他曾三次率領朝內良家子弟出使天竺,並把在天竺的所遇所感都記錄下來。

在他第二次出使天竺時,中天竺大臣阿羅那順篡權奪位,派了幾千名士兵襲擊使團,王玄策被俘為人質。這位自帶光環的大唐使者,機智脫身後,隨即到吐蕃、泥婆羅借兵,反攻阿羅那順,並大獲全勝,成就了“一人滅一國”的傳奇。

顯慶年間,王玄策第三次出使,路過今天的吉隆,突遇洪水阻路。見此地風景壯美,他有感而發,留下了這一影響千年的石刻。

石刻長1米,高90釐米,現存24列約220字。

當地人把它叫作“阿瓦甲英”,意為“父親漢字”,以表尊崇之意。

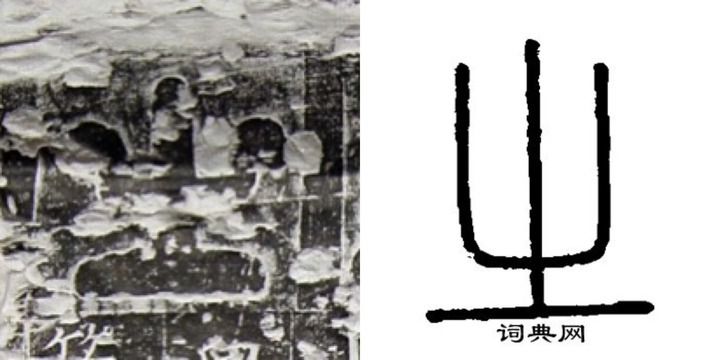

銘題一共7個字,位於正文上方,是自右向左的一行陽文篆書。

銘文正文,則是豎刻的陰文楷書。

如今,石刻經過1000多年的風雨侵蝕,損毀嚴重。

尤其是這個石刻的銘題,有人叫“大唐天竺使出銘”,有人叫“大唐天竺使之銘”,一直沒有定論。連2022年9月出版的全面系統展現西藏曆史研究成果的權威著作——《西藏通史》,對此也是難下定論,只能以“《大唐天竺使出(之?)銘》”來表述。

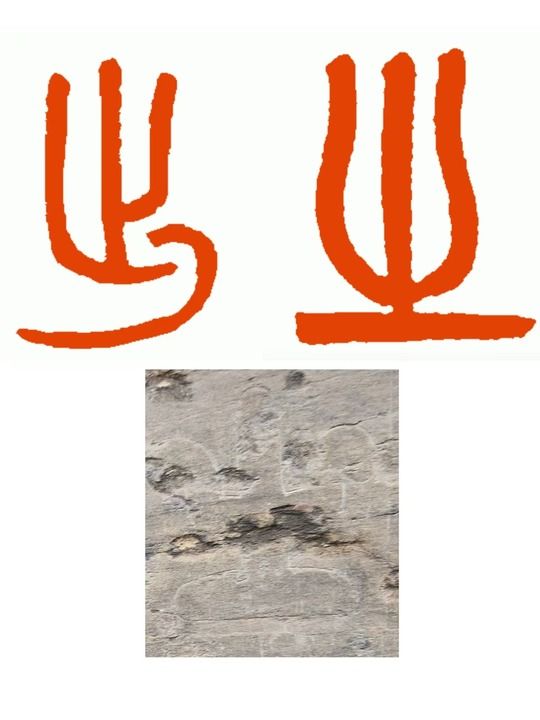

是“出”還是“之”,這個字究竟應該是什麼?

記者實地觀摩了這塊石刻,經諮詢有關書法學家和古文專家,並多處比對之後,終於有了答案!

應該是“大唐天竺使之銘”!

理由如下——

乍一看,這個字很像楷書的“出”字。

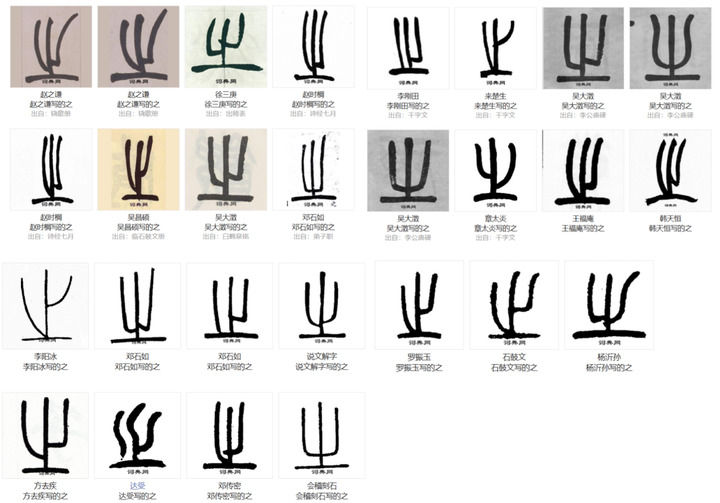

但銘題整體用的是篆書,所以這個字是“出”還是“之”,關鍵就是看這兩個字的篆書分別是怎麼寫的。

小篆“出”的寫法延續了甲骨文與金文的筆畫邏輯,字形以“止”和“凵”為基礎進行構建。甲骨文和金文中“出”的下部是一條上彎的曲線,表示這是一個門口或土坑口;上部是一隻腳,表示走出。演變至小篆時,“出”字底部寫法仍是一條彎曲的曲線,用來象徵空間。

《說文》中許慎對小篆“之”的解釋是:“象艸過屮,枝莖益大,有所之。一者,地也。”在許慎的描述中,小篆“之”字可以拆解為上部的“屮”和底部的“一”形橫筆。

銘題中爭議之字雖有殘損但程度不深,字的整體邊界清晰,可以明顯看出“屮”下是粗壯有力的“一”形橫筆,這與《說文》中對小篆“之”描述的字形結構相符。

因此,從書法結構分析,這個篆體字是“之”而不是“出”!

此外,從字義分析,“大唐天竺使出銘”語義不通,而“大唐天竺使之銘”語義清晰、語法通順,符合古代漢語行文習慣。

必須明確,這場關於“之”與“出”的討論,不僅是兩個漢字的確定,更是對歷史細節的深入挖掘。

“大唐天竺使之銘”的發現,對於研究唐代與西藏地方乃至天竺等國之間的政治、經濟、文化、交通等具有重要的考古意義。

它見證了祖國內地與雪域高原自古以來交往交流的歷史事實,也是中印長久友好交流的歷史註腳!

很難想象,在那個沒有飛機、汽車的時代,王玄策帶領他的使團,穿越崇山峻嶺、荒漠戈壁,促進對外文化交流和友誼發展。

如今,大唐和天竺的友好交流仍在延續,中國和印度、尼泊爾的民間交往、商貿往來持續不斷。

今人不見古時月,今月曾經照古人。

如今再看“大唐天竺使之銘”,傳承的是精神,不變的是友誼!

今日熱搜

今日熱搜

本周熱搜

本周熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多