文|江淑文

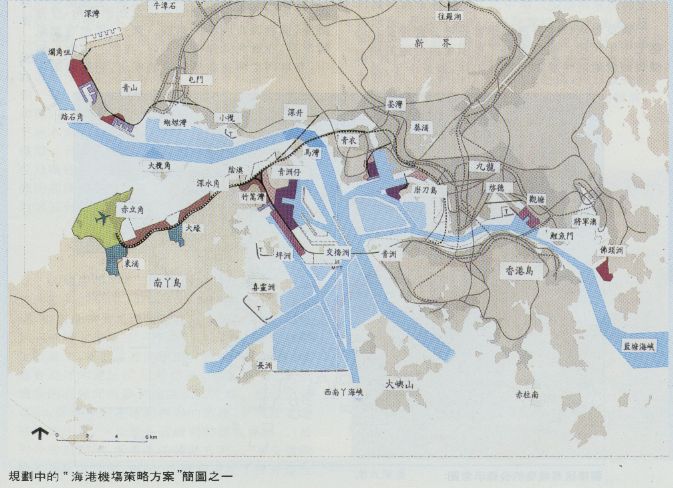

編者按:1989年10月香港政府提出了包括新建機場和港口在內的大規模基礎建設計劃,據說要投資1,270億港元。這是一件同全港近六百萬居民生活和前途密切相關的大事,也是對香港的繁榮穩定有重大影響的步驟。

據了解,港府在作出這個重大決策前,沒有同中國方面磋商。中方在今年較晚時候,才開始收到港府提供的少量資料。香港居民包括許多經濟界、學術界的專家、學者,也很不了解這個龐大計劃的詳情,不少人有許多異議和疑問。

現在,港府高官說,實施這個計劃已不能再等,想改變有關決定也已太遲。但是,從發揚民主精神上看,這樣的決策應否廣泛徵求民意?應否虛懷若谷,聽取各種不同的意見,然後慎重地作出決定?恐怕答案是肯定的。

本刊記者特地採訪了對這個問題有研究的一些專家、學者,或請他們寫文章,對這個重大問題各抒己見,集思廣益。希望類似的討論能有助於使這個龐大計劃趨於更加合理和完善。

從去年10月港督在施政報告中宣布玫瑰園計劃以來,時間已經過去一年,到筆者寫作本文時為止,中方仍未正式表態。港府高官一再表示,中方的支持,對於新機場工程是至關重要的。其中的奧妙大家都很清楚,這就是從籌集資金的要求來看,這項跨越九七的大工程,若不能得到中方首肯,投資者是不會輕易下注的。國際財團對新機場至今裹足不前,道理就在這裡。

中方的政策取向很清楚

但中方的態度其實已經早有披露,雖未正式表態,其政策的取向是可以看出來的。重要的一點是,中方負責官員在多種場合表示,香港需要建設一個新的機場,以代替將會飽和的啟德機場。對建一個新機場的必要性的肯定,是一個很重要的態度。這說明中方考慮香港大型基建問題,同考慮香港的其他問題一樣,是實事求是的,始終以香港繁榮穩定的大局為重,以港人的利益為依歸。

工程計劃必須符合安全和效益原則

另一方面,中方對於港府制訂的新機場計劃一開始就採取了極為審慎的態度。香港需要一個新機場,但工程的計劃必須體現安全和效益的原則。這是問題的症結所在。就是說,新機場工程要保證未來飛機升降的安全和地面交通的安全,要避免造成環境的污染。在財政上要堅持量入爲出的原則,並要有適當的投資回報。要有利於促進香港未來整體經濟的穩定和發展,要與南中國交通網絡的發展相協調等等。強調效益原則是爲了保證不給未來特區政府留下財政的包袱,不要增加香港人的納稅負擔,不要進一步加劇通貨膨脹。香港現在已經連續兩年出現經濟低增長和物價高漲的所謂“滯脹”局面。所以,中方特別關心新機場的連鎖效應是完全合理的。

正是從這樣一個審慎的態度出發,中方組成了專家小組正在對港府提供的資料進行深入的研究。同時,中方對於香港專業人士的有關批評意見也是相當重視的。這些意見包括:新機場的規模設計是否合理?選址是否恰當?時間是否需要這樣急促?是否可以有一個節約一些的方案?這樣一個龐大的基建計劃是否會加劇香港今後數年的通貨膨脹?從財政上說,港府和香港納稅人是否能夠承受得了?在工程的實施方面,是否能真正貫徹商業原則,保證公平競爭?等等。這些意見顯然是必須得到尊重的。相信內地專家在研究香港新機場問題時也會一併研究本港專業人士對新機場問題的各種看法。筆者也希望港府能同樣以負責的態度認真聽取各方面的諮詢意見,特別是聽取不同的意見,在此基礎上,確保新機場工程方案的合理性和可行性。相信只有具備了合理性和可行性的新機場工程方案,才會得到中方的支持。

港府作法令人費解

可是,港府在處理新機場工程問題的作法着實令人費解。這一工程醞釀已久,但在中英《聯合聲明》簽署前,工程突然被宣布終止,束之高閣。而在去年北京發生“六·四”風波之後,工程又突然被提出來,而且密鑼緊鼓,聲言要在1997年6月前將新機場的第一條跑道建成投入使用。單是新機場工程的這一曲折過程已經使人感到玄機莫測。按常理而言,新機場工程如果完全是從香港穩定繁榮的實際需要出發的,那就不應該因“香港前途未卜”而終止,也不應該在北京風波後匆匆出台。至於1997年6月,這是香港主權移交中國的日子,新機場也不必勉為其難,一定要趕在這一天完工。筆者以為,新機場的需求和工程的進度,有其客觀的必要性和可能性,要以科學數據為基礎進行設計,斷不可把非工程的因素考慮進來,更不應放在首位,搞所謂的“政治掛帥”那一套。

筆者對港府在新機場工程問題上獨斷專行的做法,一向持批評的態度。香港的新機場建在中國的土地上,並且是一項跨越九七的永久性工程,理應與中方磋商。大家記得去年10月10日港督宣布新機場工程的當天晚間,中央電視台和廣東電視台便立即作了詳盡的報道。此後沒有幾天,新華社香港分社即通過正式渠道向港府索取新機場工程的資料。這表明中國對於在它的領土上進行的大型基建工程是十分關心的。但港府在宣布工程計劃前紋絲不漏,使中方毫不知情。而在中方索取新機場資料表示要進行研究之後,在將近半年的時間內,中方只得到了幾頁紙。在這期間,港府一面要求中方表態,一面又不願提供必需的資料。直到今年4月底才把部分英文資料送交中方。由於仍缺少整體財務預算報告,使中方難以做出迴應。可是港府一方面要求中方支持,一方面又聲稱:不論中方是否支持,新機場工程都要繼續推進。這樣一些做法是否合適,讀者自會做出判斷。在我看來,港府要求中方對新機場工程給予理解和支持,如果是真心誠意的,那就必須從香港業已進入過渡期的現實出發,回到中英合作的軌道上來,通過及時和切實的磋商解決問題,在重大問題上不可再演“獨角戲”。

不可漠視港人意見

港府在大型基建問題上也漠視了港人的意見。它沒有遵循國際慣例和香港過往的做法,在像“玫瑰園”這樣大的計劃方面公開諮詢港人。本來,新機場這樣的子孫工程,開支又極其巨大,港人表示深切關注是完全可以理解的。更何況本港人才濟濟,卓有識見的行家為數甚多。在工程的設計方面吸收他們提供的諮詢意見,有助於使工程更具合理性和可行性。在工程實施過程中接受他們的諮詢和監察,對貫徹商業原則,實現公平競爭也很必要。但港府在新機場工程問題上透明度很差,一味依賴西方顧問公司。在本港專業人士提出公開批評以後,人們聽到了不少關於新機場選址已是“最佳選擇”,新機場計劃已經定案、不可大改,“意見提得太遲,來不及改”一類宣傳,而對於這些建議本身卻未見認真對待。當然,本港的專家學者的意見,也都只是一家之言,未必百分百地準確,但只有多方聽取,方可做到擇善而從。一聽到不同意見就趕忙啟動高壓水喉,打下去也,這難道是當今香港仍然可以行得通的作風?

關鍵在於增強“過渡意識”

總之,加強中港溝通以及聽取本港人士的意見,對保證新機場計劃的合理性和可行性以及工程的正確實施,都是非常必要的。中方已經為此組成了專家小組,港府如能有專家參與一起研究,進行溝通和交流,對取得中方的支持肯定是有益的。要做到這些,關鍵是港府要對香港已經處於過渡期這一事實有明確的理解。香港自今年4月《基本法》公布以來,已進入過渡期的新階段。從中英《聯合聲明》生效至1997年6月30日之前的過渡期內,香港由英方負責行政管理,這期間,中方對於英方的行政管理一直是尊重和合作的。過去如此,今後亦然。隨着時間的推移,跨越九七而需要中英雙方磋商的事項也就愈多。因此,增強為政者的“過渡意識”,加強中英之間的磋商和創造條件讓港人實際參與本港跨越九七的重大事務,也就顯得愈加重要。這就是新機場問題提供給我們的一個重要的啟示。

【延伸閱讀】關於大型基礎建設計劃的討論

https://res.youuu.com/zjres/2024/6/17/muVasBGCQYW3NHOBKNlu9c0DhONAVgfMDhC.png

掃描二維碼分享到手機