文|本刊記者 張清語

在香港的發展規劃中,北部都會區(北都)正以其非凡的戰略意義,成為驅動香港經濟新一輪騰飛的強勁新引擎。自2021年香港特區政府提出《北部都會區發展策略》以來,這片涵蓋元朗區和北區,面積約佔香港總面積三分之一的區域,便承載著香港深度參與粵港澳大灣區建設、更好融入國家發展大局的重大使命。為使廣大市民全面洞悉北部都會區當下的建設實況以及未來的發展走向,本刊記者對承擔北都發展整體統籌和推動工作的北部都會區統籌辦事處丘卓恒主任展開深度採訪,為讀者呈獻關於北部都會區的最新權威信息,助力讀者深入了解這一關乎香港未來發展的重大規劃,見證香港如何通過北都建設,在經濟發展、科技創新、城市建設等諸多領域開闢全新局面,擁抱無限可能。

多元北都

創造約50萬個新職位

據丘卓恒介紹,北都所提供的3,000多公頃新土地,將有助香港突破過去產業發展面對土地不足的限制,推動創科和其他產業多元發展,並創造約50萬個新工作職位。藉著毗鄰深圳的地利,北都將更好地利用內地和香港的優勢互補,建構粵港澳大灣區合作的重要平台。北都亦是香港未來房屋供應的主要來源,可提供逾50萬個新住宅單位,為未來居民創造優質生活空間。

他表示,北都計劃自公布至今,已取得顯著成果,並正繼續全速推展。在土地開發方面,北都多個新發展區之中,古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南及新田科技城已進入施工階段,工程涉及超過800公頃土地。過去一年左右的時間,北都開展了古洞北/粉嶺北餘下階段、洪水橋/厦村第二期及新田科技城第一期3個大型工程項目,並即將開展元朗南第二期工程。整體發展速度和規模為過去罕見。至於其他新發展區,包括流浮山、牛潭尾、新界北新市鎮和馬草壟,亦已於去年公布建議的土地用途。

至今,政府已在北都收回約400公頃私人土地,完成平整80公頃土地。目前已有3,000個公、私營住宅單位落成入伙,當中包括專為受發展影響居民而設的專用安置屋邨。此外,首座位於古洞北的福利服務綜合大樓已落成啟用,為約1,700名長者提供安全、方便和舒適的住宿服務。

北都採取多元發展模式,積極引入市場力量參與建設。丘卓恒介紹說,除了已經批出的六宗分別位於古洞北、粉嶺北及洪水橋的“原址換地”(原有土地業權人透過補地價申請發展)申請外,亦將試行“片區開發”模式,由發展商進行較大規模的土地開發,在發展住宅、產業之餘,提供道路、公園等公用設施。發展局已於今年初完成市場意向徵集,共收到22份意向書,計劃由今年下半年起,陸續為試點招標。發展局亦剛於7月初完成尖鼻咀及白泥的生態旅遊項目的市場意向徵集,並收到19份意向書,以協助制訂發展參數及落實細節。

在創科用地方面,河套深港科技創新合作區香港園區首3座大樓已落成,預計首批租戶將在今年下半年開始陸續進駐,另有5座大樓正在興建,餘下用地則會在今年內推出市場,徵求私人發展意見。預計2025年內,位於沙嶺的數據園區用地亦可推出市場。

展望未來,北都的土地和房屋將會繼續加速產出。未來5年內,北都將產出逾570公頃土地,約60,000個住宅單位,以及約100萬平方米的經濟樓面面積。在未來十年內,發展局預計北都將產出約1,700公頃土地,新落成的住宅單位會增加到21萬個,並有超過1,000萬平方米的經濟樓面面積產出,服務各行各業發展所需。

攻堅北都 300公頃用地助創科蝶變

北都建設機遇龐大,挑戰亦多。丘卓恒對記者表示,首先,新發展區用地現存不少寮屋居民和棕地作業需要拆遷、賠償。香港特區政府採取以人為本策略,照顧受影響人士需要,確保過程順暢,社會影響減到最低。“專用安置屋邨”在2018年引入,提供無需經濟審查的居民安置選項,首批單位已在去年落成。在發展古洞北新發展區時,先建設福利大樓和安老設施,然後才進行石仔嶺安老院舍的清拆工作,確保年長住戶無縫過渡。至於棕地作業,除了金錢補償外,亦提供各項支援,包括協助有意覓地重置的商戶取得政府批准,減少棕地清拆帶來的經濟影響。為了暢順推動發展,這些工作值得持續進行。

其次,財政方面,北都發展規模大,初期投資額高。一方面,政府就各個發展項目定出優次,適當地分階段推行,確保公共財政的可持續性。以新發展區為例,古洞北/粉嶺北、洪水橋和新田科技城將優先發展,主力提供房屋、創科和物流用地。考慮到政府債務佔本地生產總值仍處於較低水平,本港有條件適度增加發債。未來5年的發債規模可提升到每年1,500億元至1,950億元,支持這些對社會長遠發展有利的基建投資。此外,發展局藉“原址換地”、“片區開發”等公私營合作安排,鼓勵私人界別儘早參與建設,除了為市場提供投資機會,亦分擔政府的工程量和支出。目前,也在探討引入“按實補價”和更長年期的短期租約安排,便利市場參與發展。

第三個挑戰來自發展所需的流程。提升香港競爭力的工作,刻不容緩,時不我待。發展局不斷在發展過程中尋求突破點。《2023年發展(城市規劃、土地及工程)(雜項修訂)條例》修訂了多條與城市規劃、收地、道路和鐵路工程等相關的法例,造地的法定程序大幅度精簡,大規模發展項目(例如北都的新發展區)的造地時間由約13年大幅縮短至約7年。法例以外,行政改革亦是政府一項不斷進行的工作。發展局於去年發布了內部通告,要求各部門要以“促進者”思維處理各類與土地發展相關的申請,並臚列政策方向及原則,要求部門檢視現有的規管制度和作業方式。各部門迄今已實施逾100項精簡措施。發展局將於今年內陸續落實其他新措施,範疇涵蓋業界自行認證,容許認可專業人士審批建議,以及理順並列明各項程序所需提交的文件及細節等。

隨着北都更多土地產出,私人項目逐步增加,政府會探討進行一站式管理,加強項目審批的監察和協調,儘快處理問題,加快審批工作。丘卓恒認為,這些措施有望可以進一步拆牆鬆綁,加快發展流程。

土地開發的同時,另一項重點工作是招商引資,吸引產業落戶。產業規劃和導入工作正與造地及基建工程同步進行。丘卓恒介紹,新田科技城連同河套區共提供300公頃的創科用地,等同17個科學園的樓面面積,將為香港的創科發展帶來質的改變,可以提供大量土地作科技園區式的發展,容納創科產業鏈上、中、下游的活動,以及居住、商業等功能,完善創科生態。在新田科技城創科用地進行土地平整工作的同時,創新科技及工業局正就相關用地的產業規劃進行顧問研究,並預計在今年公布結果。與此同時,香港科技園公司也同步就首批發展用地當中20公頃進行總體規劃研究,預計在本年第三季完成。

至於高等教育產業,發展局在洪水橋、牛潭尾和新界北新市鎮共預留約90公頃用地,發展“北都大學教育城”,教育局正同步制定“北都大學教育城概念發展綱要”,計劃在明年上半年公布。位於牛潭尾新發展區的第三所醫學院,院校遴選工作亦正在進行。造地和產業規劃同時進行,有助爭取時間,讓進駐的企業和機構可以及早準備,例如募集資金、進行設計等,待土地完成平整後,可以馬上進場開展建造工程。

宜居北都營造“15分鐘生活圈”

北都除了是香港經濟發展新引擎、區域合作新平台,亦將會締造綠色宜居新社區,有助解決長期以來突出的住屋問題。丘卓恒表示,北都將透過提供大量的住宅用地,建設完備的交通基建和社區配套,以滿足未來居民的生活所需,創造優質生活空間,提升幸福感。在發展的同時,發展局秉持“城鄉共融”的原則,充分尊重和善用區內豐富的鄉郊、自然、歷史和人文資源,營造城鄉並存的都會面貌。北都的各個新發展區均設有綜合住宅社區,按每個新發展區的產業定位,配以相應合適的公私營房屋選擇。各區將營造“15分鐘生活圈”,把交通、購物、休閒、政府和社區等設施,儘量布置在民居附近,方便易達。區內將儘量採用綠色運輸模式,以鐵路為骨幹、或輔以智慧綠色運輸系統,並提供完善的行人和單車網絡,建構便捷、綠色、低碳、自給自足的新社區。

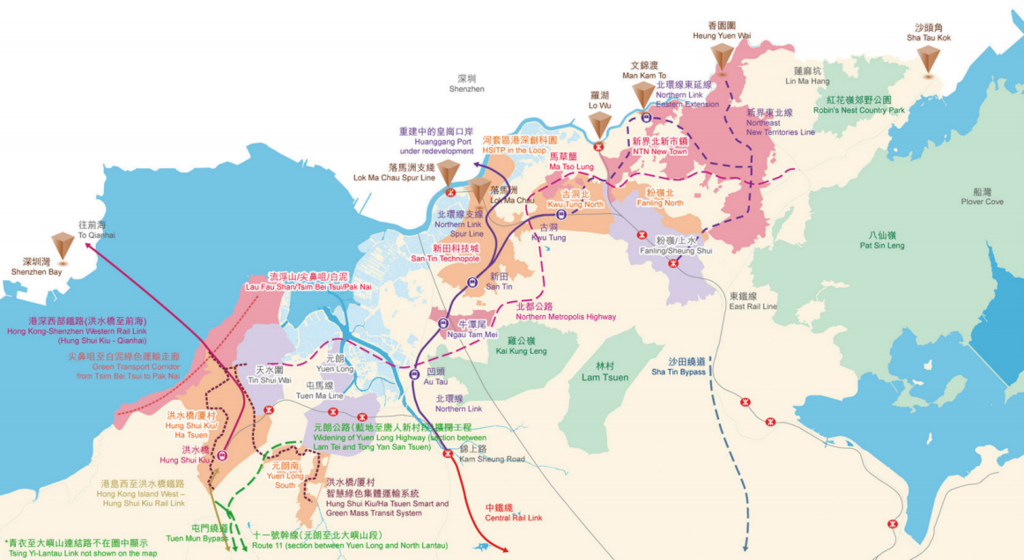

在“基建先行”的發展方針下,香港特區運輸及物流局在2023年發表《香港主要運輸基建發展藍圖》,勾劃能滿足至2046年及以後的運輸及物流需求的策略鐵路及主要幹道網絡。當中包括為北都發展而推展的一系列本地及跨境運輸基建項目,包括東鐵線古洞站、屯馬線洪水橋站、北環線、北環線支線、港深西部鐵路(洪水橋至前海),以及北都公路等。上述各項交通基建正在有序推進中。其中,東鐵綫古洞站將於2027年完工,屯馬綫洪水橋站亦預計於2030年啟用,分別服務古洞北和洪水橋新發展區。政府剛於7月初與港鐵公司簽訂北環線第一部分項目協議,目標是於2034年完成北環線主線的工程,以配合新田科技城、牛潭尾和凹頭一帶的發展。路政署已展開北都公路的勘查研究,爭取於2036年或之前開通北都公路新田段。

兩條跨境鐵路方面,政府考慮引入適用的內地鐵路建造標準和資源,將北環線支線的規劃大幅提前,目標是與北環線主線在2034年或之前同步開通。至於連接洪水橋和前海的港深西部鐵路,香港段正進行勘查和設計,目標是於2027年招標。整條鐵路爭取在2035年開通。

醫療方面,在“第一個醫院發展計劃”下,北區醫院擴建計劃的主要工程已展開,目標是在2028年內完成新急症大樓,其餘部分於2029年開始陸續投入服務。醫務衞生局和醫管局現正考慮包括北都在內的最新發展,檢視“第二個醫院發展計劃”。其中,政府將於牛潭尾發展一所綜合醫教研醫院,提供約3,000張病床,成為北都的旗艦醫院,不但為北都的新增人口提供全面的醫療服務,也有助與將來牛潭尾的大學和新醫學院,以及新田科技城的創科企業產生協同效應,推動香港享有優勢的醫學和生命科技產業發展。

共融北都推動“香港無處不旅遊”

鄉郊不是北都發展的限制,而是發展的優勢。北都擁有不少歷史悠久的傳統鄉鎮和珍貴的自然生態,蘊含豐富的歷史和人文資源。通過妥善的規劃,這些鄉郊可以與新發展區融合調和,相得益彰。政府在北都新建的基建和設施,可照顧傳統鄉村的需要,包括更穩定的電力供應、更高處理量的排洪、排污系統,更便捷的公共交通服務等。新發展區也可為村民帶來新增多元的就業機會。

在北都建設過程中,發展局亦會適當地保育自然資源和歷史建築,並推廣鄉村傳統文化。北都內也有多個活化歷史建築項目,為歷史建築賦予新生命。這些工作不但可以提升新發展區的宜居度,也為企業及員工提供優質工作環境,更可以推動“香港無處不旅遊”,豐富鄉郊體驗。丘卓恒透露,發展局已展開相關研究,就北都發展如何進一步推動“城鄉共融”制定政策和方向,以期通過硬件提升、軟件改造和制度設置,發揮北都“城鄉共融”、新舊並存的優勢。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多