文|鄺凱迎

一千六百年前的東晉,詩人陶淵明寫下一篇三百三十多字的掙脫世俗、退官田園的回歸內心寧靜的作品,這篇表述歸隱的文章千百年來獲歷代名人雅士推崇。北宋年間的千古第一女詞人李清照,取號為易安居士,「易安」二字就是引自<歸去來兮辭>中的「審容膝之易安」,意指僅可容膝的居處亦舒適安穩。

東晉是一個南北分裂、社會動蕩、經濟萎縮的朝代,亦是我國歷史上政治變革、文化創新時期之一。在這一百六十年間,文藝發展過程不斷,詩歌、繪畫、雕塑等藝術形式走向高峰,出現許多優秀的詩人、書法家、文學家、畫家,如謝靈運、王羲之、陶淵明、顧愷之等。他們留下文學藝術代表作品如<登池上樓>、<蘭亭集序>、<歸去來兮辭>及<女史箴圖>等等。<女史箴圖>是畫家顧愷之演譯前朝(西晉)司空張華<女史箴>的駢體文,開以圖文對照、呈現文中事例的先河,相信是歷史上首個藝術演繹作品。可惜原畫已佚,目前是五至八世紀時摹本,其一部份(九幅場景)在八國聯軍侵華時為英軍所掠,現藏於英國不列顛博物館。北京故宮博物院藏有十二幅場景的南宋素描摹本。

歷史上有不少文學作品經不同形式的藝術演繹而承存下來,從而變成另一個互相輝映的經典作品,有如上述的<女史箴圖>般,陶淵明的<歸去來兮辭>也經後世名家各種藝術演繹而跳動不息。

陶淵明是深度求索(deepseek)選出我國從古到今水平最高的二十首詩詞作者之一,是田園詩詞與隱逸哲學的奠基者。<歸去來兮辭>是反映他以實而無華感受對自然的深切向往,他在序文中寫出生活的無奈及現實的痛苦,仕途之路曾未能改變身心的困境,更無法適應而選擇回歸大自然的田園生活懷抱。文中描述他退官後的愉悅與滿足,放棄虛無縹緲名利埸,不受世俗的紛爭所擾,在大自然的規律下盡情享受生活。

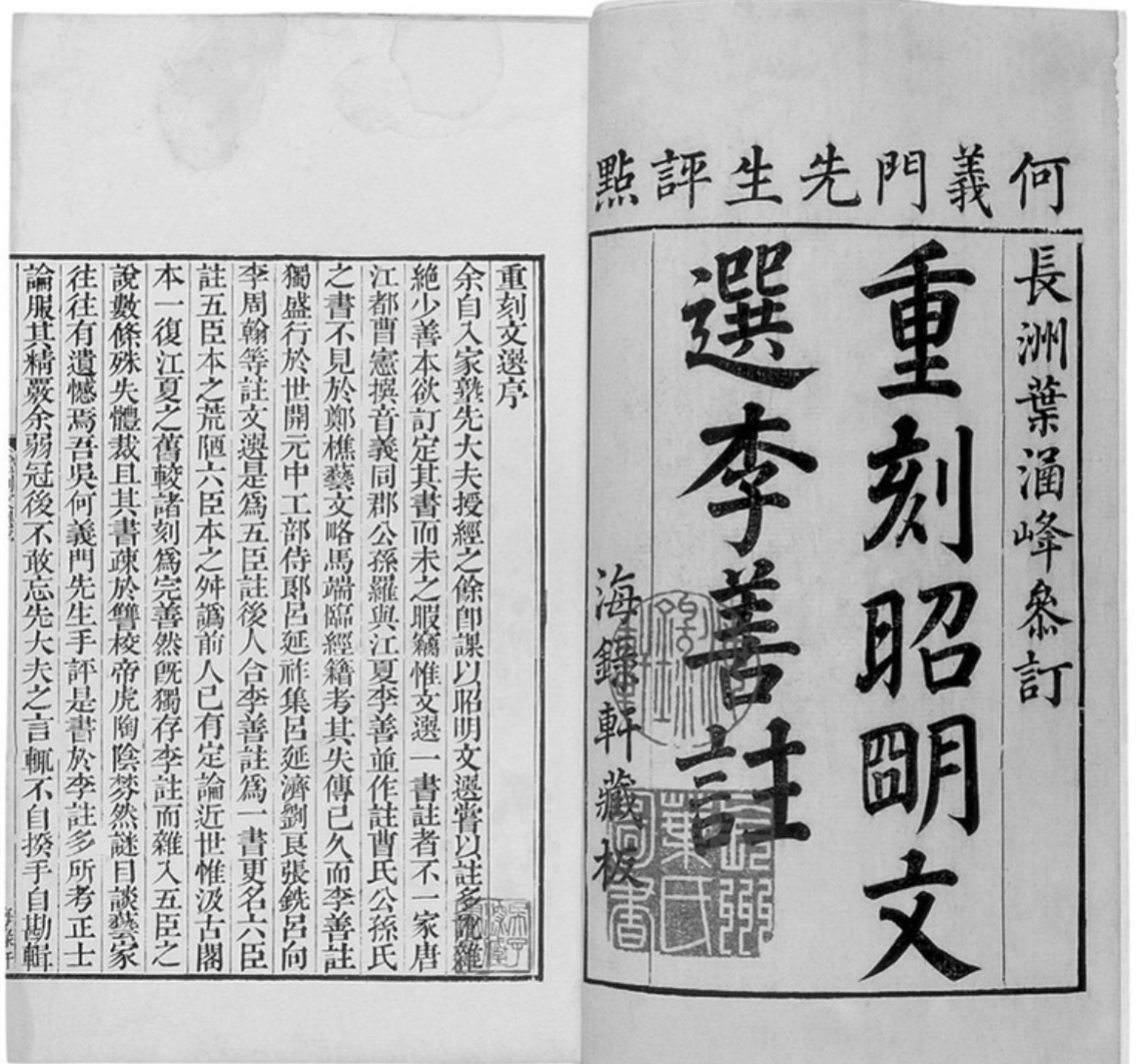

我國現存最早的詩文總集《文選》,就選了陶淵明這篇文章,成書年代在南朝時期(公元502-557)。由梁武帝長子蕭統組織文人共同編選,蕭統逝後謚號「昭明」,故亦稱為<昭明文選>,其中選了「木欣欣以向榮,泉涓涓而始流」(陶淵明<歸去來兮辭>)及「池塘生春草,園柳變鳴禽」(謝靈運<登池上樓>)等東晉名篇。

在離東晉五百多年後的兩宋時代,<歸去來兮辭>繼續跳動,得到唐宋八大家之一、北宋詩文革新運動領袖歐陽修的評價。他說「晉無文章,唯陶淵明<歸去來兮辭>而已」,而被稱作雄才奧學的當朝翰林大學士、司空宋庠亦指「陶公<歸來>是南北文章之絕唱」。李清照之父、被譽為俊警異甚的濟南名士李格非說「<歸去來辭>沛然如肺腑中流出,殊不見有斧鑿痕」;南宋理學大師朱熹亦稱「其詞意夷曠蕭散,雖托楚聲而無尤怨切蹙之病」。這些評語皆一致指出此辭自然、冲和的寫實特色,把<歸去來兮辭>一文推上高山仰止的殿堂級別。

究竟<歸去來兮辭>有什麼「魅力」能贏取這種贊譽?是這麼樸實無華卻具深情厚意的詞語,在這紛擾繁雜的塵世,體會陶淵明的心靈歸途,追求內心的寧靜,成為眾生的理想烏托邦。他在文章中表達歸隱的喜悅,呼喚歸去來兮,帶着脫離殘酷名利場後的輕鬆愉悅,是與現實生活親密接觸的寫照。對官場名利的生涯,他苦不堪言,悟出已過去的不能挽回,對即將來臨的應好好追求的「悟已往之不諫,知來者之可追」。對家庭而言,他享受攜着常在家門等待的幼子,與家人相聚之歡,品酒自娛的「僮僕歡迎,雅子候門……攜幼入室,有酒盈樽」及漫步田園的日常樂趣,無需開門納客應酬的「園日涉以成趣,門雖設而常關」;對自然環境的體會,看着浮雲悠閑飄過山峰及群鳥飛累了還是會回巢的「雲無心以出岫,鳥倦飛而知還」。羨慕天地萬物的周期生長規律,感嘆自己誤入世俗迷茫中掙扎的「羨萬物之得時,感吾生之行休」等淡泊名利、回歸田園生活享受平淡與和諧。他最終歸隱於鄱陽湖旁,寫下<歸園田居>、<桃花源記>、<五柳先生傳>及這篇不朽的<歸去來兮辭>。

這篇描寫作者擁抱自然的心態抱「今是而昨非」態度,以簡潔及生活化的文句,表達對理想的追求,寫出這篇詞語藝術演繹的代表作。

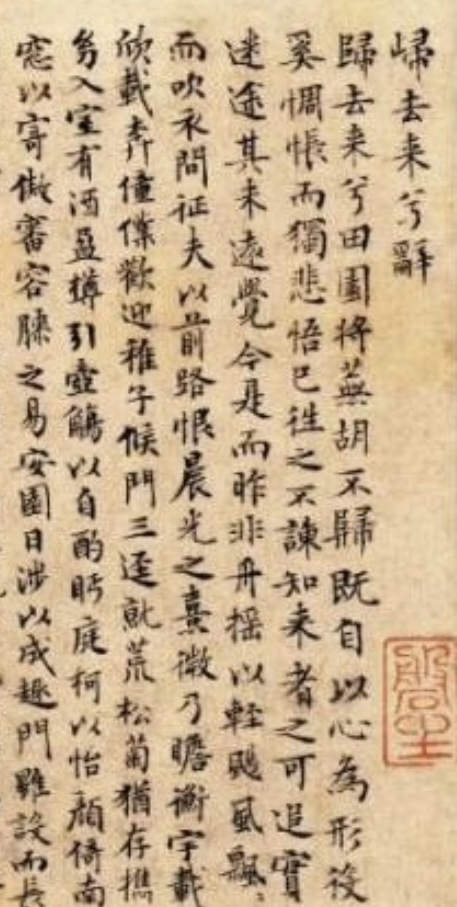

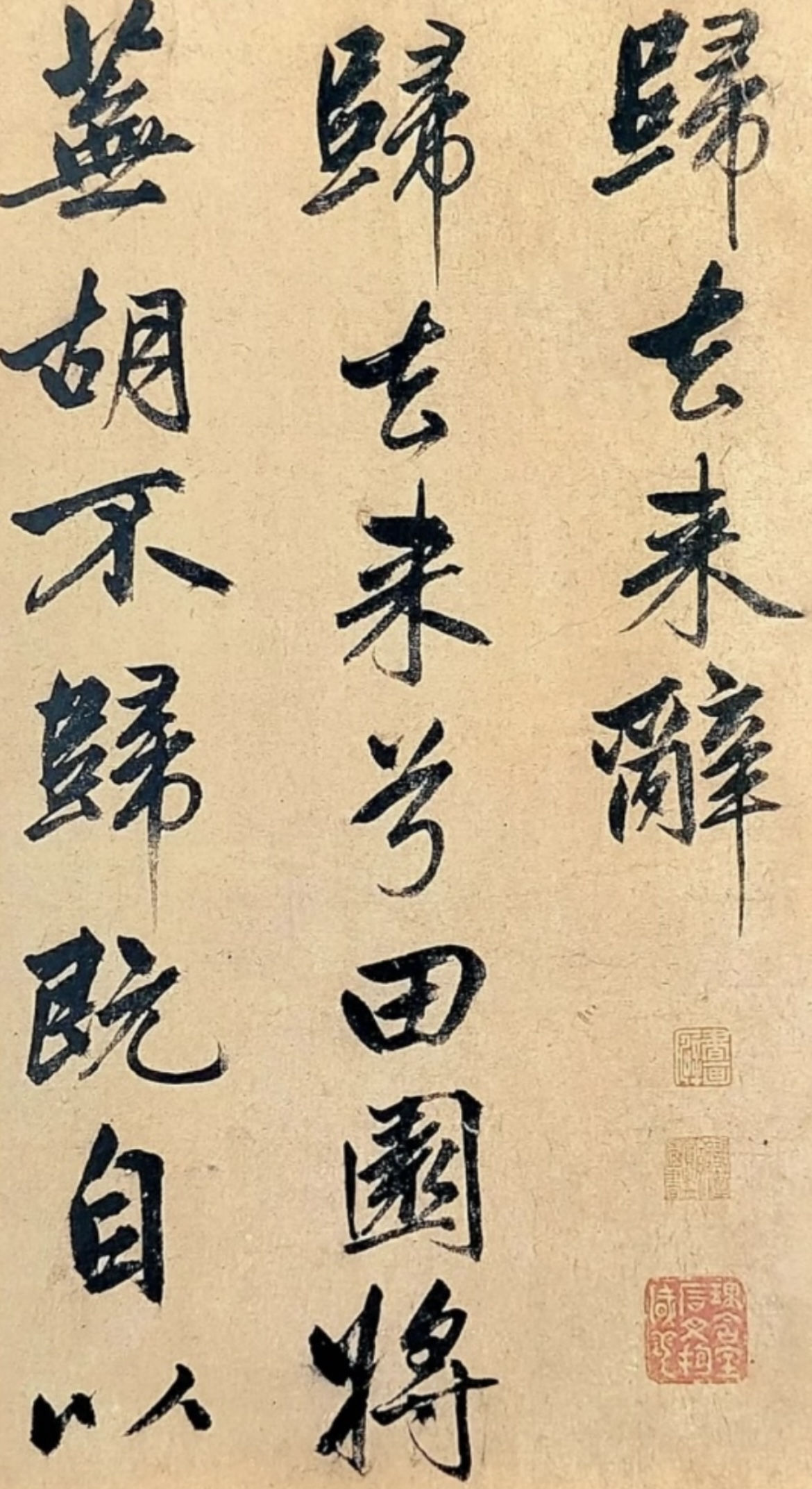

這篇發揮簡潔詞語藝術描寫陶公心境的名篇,也為歷代書法家所喜愛,這種生活化文句表達方式,提供不少藝術元素。他們在反復吟詠之餘,更以書法形式表達,以澆心中塊壘,宋朝的蘇東坡、元代的趙孟頫及明朝的文徵明就是眾人中的知名表表者。

蘇東坡與陶公相距六、七百年,生活歷程及喜好相近,皆曾出入官場,面對過絕境,愛酒、愛詩、愛書、愛自然。蘇東坡對陶公這篇視為他自己前生的作品,多次抄寫,存世有一幅字收藏於台北故宮博物院,有指蘇東坡的書法以行草為上,天真率然,這幅<歸去來兮辭並序>似乎略顯拘謹,與蘇公一貫書風有些背離,所以歷代不乏指其為偽作的聲音。雖然未有機會一睹「真容」,但蘇東坡另一創意就是對陶公這篇文章以當時流行的詞牌「哨遍」寫出<哨遍·為米折腰>,將<歸去來兮辭>包括在內,其要旨即是「歸去來」,從未歸以前之誤一直寫到歸來游賞之趣、田園之樂及家人相聚之歡,最後以隨緣自適作結。由無聲的文字轉化為帶節奏律、有平仄而可歌唱的歌曲,這種以當時詞牌吟唱的藝術演繹,創新地開了先河。

蘇東坡與黃庭堅、米芾及蔡襄合稱北宋四大家,蘇居首位。趙孟頫亦能跨時代與歐陽詢、顏真卿、柳公權並立,其背景是宋太祖後代,得元朝皇帝寵愛,榮際五朝、名滿四海,官至翰林學士,是當代文人畫、書法領域的領袖。他在詩、書、畫、印上皆有高造詣,與鮮于樞、鄧文原齊名。在書法方面,他提出將「晉書的風情神韻化入精謹森嚴的唐法」,以王羲之為師,同期的書法家多受其影響。他寫的一幅<歸去來兮辭>,有評論為「難得大字行書,雄於蒼勁、古樸莊嚴,行筆力求遲澀,顯得蒼率瘦硬」,現藏於上海博物館。他雖然對陶公的歸去文章有點共嗚,多次書寫,但退出官場回歸自然無法堅持,在他的題歸去來圖的詩歌中寫道「棄官亦易,貧苦難熬,只能身不能至,心向往之」。多次書寫實以澆心中塊壘吧!

文徵明是集畫家、書法家、文學家及鑒藏家於一身的明朝大儒,與當代的唐寅、沈周、仇英合稱吳門四傑。他受蘇東坡、趙孟頫影響,學字是從蘇入手而畫則取法趙,在書法史上以兼善諸體,擅長行書和小楷,後世評他的書法「溫潤秀勁,穩重老成,法度莊嚴而意態生動,具晉唐書法風致」。他在八十二歲高齡時創作的小楷<歸去來辭>,字跡如絲綢般柔和、氣韻生動。這件珍品現存在北京故宮博物院。

上海圖書館藏有一冊<似潛盧印存>,是清光緒二十五年(1899)的篆刻原印鈐印本,作者為張叔田。其序中有言稱「讀陶徵士<歸去來辭>,喜其冲澹夷曠,上繼風騷,下砥塵俗……摩挲玩賞,冀當座右之銘,庶稱三絕,亦足以自豪云」。這印譜由似潛盧主人寫序,<歸去來兮辭>全文每句獨立刻成一印章,總算為六十句,亦六十印章。每頁鈐一印章,印章文字以小篆體為主,亦有小量漢隸文字,紅色的印文與墨色的文句並列,方便鑒賞,編輯整齊。以一詩文全篇作印譜多以小篇幅為主。這篇三百多字的文章而一句不漏較少有,每方印章大小不一致,有圓、有方、有隨形,字體變化多形,非一般刻匠所為,作者張叔田應屬文人雅士的篆刻家。將<歸去來兮辭>以篆刻鈐印成書,也是不可多得的藝術演譯,欣賞其印文布局,繁簡文字筆劃的處理,體會到篆刻家藝術技巧。該印存亦有流散於市,附圖乃筆者收藏本。

生活化的詞句、大書法家輕重得宜的加持、無聲文字轉化平仄歌曲,加上按辭刻石作印以摩挲玩賞的各種藝術演繹方式,令陶淵明<歸去來兮辭>千百年來得以與日月懸的作品地位。這各種藝術手法,變出欣賞的多角度,打破拘束,從而提供自適的選擇。

能看到千多年中華歷史長河沉澱呈現的藝術文化精粹,跳動不息的藝術演繹,豐富心靈,不亦樂乎!

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多