在中華民族抗日戰爭的壯闊史詩中,有這樣一群特殊的「戰士」——以赤子之心與祖國命運緊密相連,共同譜寫出一部盪氣迴腸的歷史篇章。他們以血肉之軀開闢滇緬物資通道,以金融為紐帶架起僑匯之橋,以教育為根基築起文化傳承之路。在這段烽火歲月中,在愛國僑領陳嘉庚的號召倡議下,其倡辦的集友銀行和華僑華人築起赤子之橋和救國之路,以行動詮釋著深厚的家國情懷。

南僑機工:滇緬公路的「物資生命線」

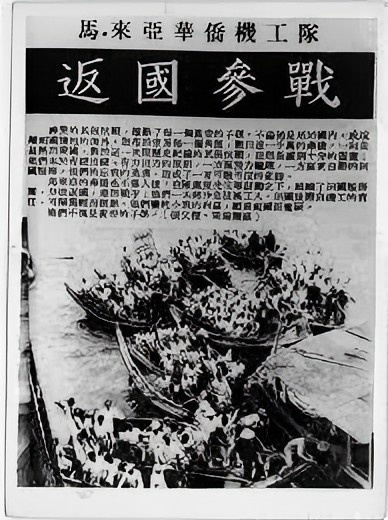

1937 年,全面抗戰爆發後,我國沿海港口相繼淪陷,對外物資運輸通道幾近斷絕,民族危亡迫在眉睫。危急時刻,陳嘉庚先生挺身而出,以南洋華僑籌賑祖國難民總會(簡稱 「南僑總會」)為紐帶,向全體南洋華僑發出號召:「蓋國家之大患一日不能除,則國民之大責一日不能卸;前方炮火之一日不能止,則後方之芻粟一日不能停。」

千百萬華僑「有錢出錢,有力出力」,為抗戰築起一條「不沉的補給線」。當時滇緬公路是中國與外部聯繫的重要國際運輸通道,由於中國嚴重缺乏熟悉汽車駕駛與維修的技術人員,1940 年,在陳嘉庚先生的號召下,3200 餘名南僑機工告別親人,跨越重洋回到祖國,奔赴滇緬公路建設與運輸一線。這條蜿蜒於崇山峻嶺間的公路,路面崎嶇、氣候惡劣,時常遭遇日軍飛機轟炸,每一公里都浸透著鮮血與汗水。南僑機工們沒有退縮 —— 他們手握方向盤,駕駛著滿載軍需和桐油、礦產等物資的卡車,在懸崖峭壁間穿梭,在炮火硝煙中前行,用血肉之軀築起了一條「物資生命線」。

沒有槍砲,卻用車輪輾開救國路;不是軍人,卻以生命守護生命線。1939年至1942年間,滇緬公路共搶運約50萬噸軍需物資,還有不計其數的民用物資,許多南僑機工因車禍、瘴瘧、空襲為此獻出了寶貴的生命,但他們的犧牲從未白費:正是這條 「鋼鐵血管」,將源源不斷的戰略物資輸送到國內抗日前線,為堅持長期抗戰奠定了重要物質基礎。如今,滇緬公路上的引擎轟鳴雖已遠去,但南僑機工用忠誠與勇氣譜寫的「救亡曲」,永遠鐫刻在中華民族的記憶深處。

以行養校:金融為筆書寫教育救國篇章

「教育為立國之本,興學乃國民天職。」這是陳嘉庚先生一生堅守的信念。早在 1913 年,他便開始籌建集美學村,1919 年又倡辦廈門大學,矢志為祖國培養建設人才。然而,抗戰烽火讓教育事業面臨嚴峻考驗 ——1941 年,集美學校因戰事被迫播遷至福建安溪、大田、南安等地,校舍簡陋、經費匱乏,辦學陷入困境。

為謀集美學校永久經濟基礎,陳嘉庚先生創新性地提出 「以行養校」理念,於 1943 年在福建戰時臨時省會永安創辦集友銀行。在集友銀行章程中明確規定:「每年所得的淨利先提20%為集美學校經費,其餘提10%為獎學金和社會事業補助金。」這一制度設計,將金融機構的發展與教育事業的傳承緊密綁定,開創了以銀行盈利作為辦學經費保障的先河。

事實上,集友銀行對教育的支持遠超章程規定。抗戰時期,銀行股東們常將個人分紅、股息無償捐贈給集美學校。1945年3月15日,集友银行在大田成立通訊處,不僅辦理存款、放款、解付僑匯、匯兌等業務,更有力保障了集美學校播遷時期的經費周轉。正是這份堅守,讓集美學校在抗戰最艱難的歲月裡不僅沒有停辦,反而擴大了辦學規模 —— 學生總數從內遷前的 1000 多人增至戰後的 3000 多人,為國家培養了大批人才。而「以行養校」的模式也一直延續至今,82年來集友銀行投入教育事業的股息、紅利累計超 29 億港元,實現了以金融血脈源源不斷地滋養教育文化根系。

僑匯救國:集友銀行建起報國金融橋

1943 年,世界反法西斯戰爭迎來重大轉折,中國抗戰也進入戰略反攻階段。陳嘉庚先生敏銳意識到,僑資僑匯不僅是支撐抗戰的「活水」,更是戰後祖國復興的重要力量。為此,他帶頭捐款、認購國債,並號召廣大南洋華僑通過匯款、投資等方式支援祖國。

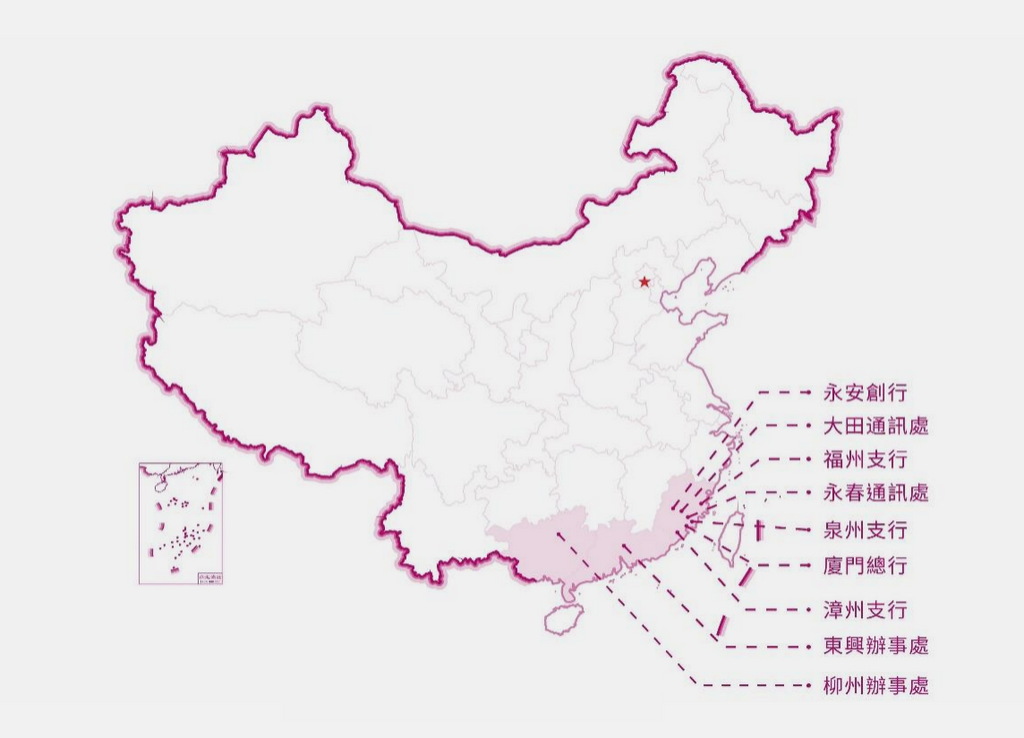

作為當時福建省除中央銀行、中國銀行、交通銀行、中國農民銀行四大銀行及福建省銀行外唯一的私立銀行,集友銀行主動扛起「僑匯救國」的重任。銀行先後在廣西東興、柳州及福建泉州等地設立分支機構或辦事處,構建起覆蓋多區域的僑匯服務網路,讓海外華僑的匯款能安全、快捷地匯入國內。

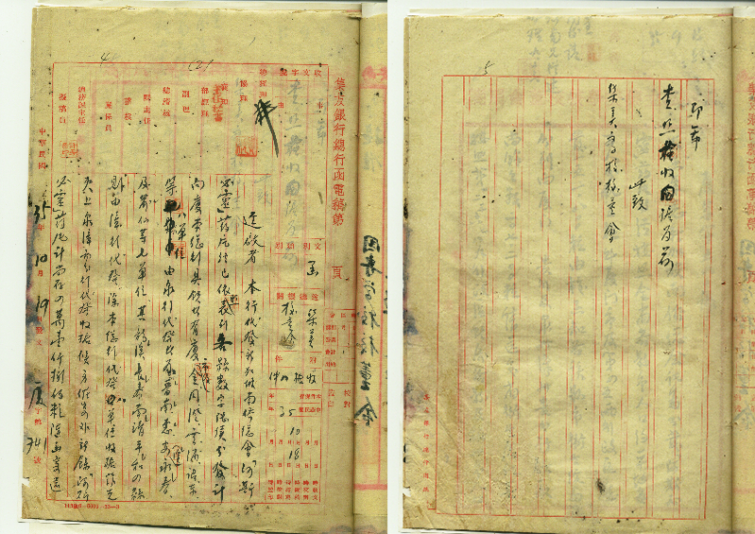

據1943年集友銀行業務報告記載,銀行開業僅3個月,便已解付國內外13個地區的僑匯款553筆,金額達1800餘萬元,另有近500萬元在途解付款。集友銀行在困難時期溝通僑匯繁榮地方經濟,為穩定戰時經濟、保障民生發揮了重要作用。

除了資金支援,集友銀行還積極參與戰時物資捐贈。南僑總會成立後,曾經捐出250萬元的醫藥用品,當時南僑總會發起為國內前線捐贈「阿司匹林」藥片的計劃,累計捐贈350萬粒。集友銀行利用自身網點優勢,協助轉運、分發藥品,將海外華僑的關懷送到福建各地。從僑匯解付到物資支援,集友銀行以金融為紐帶,將海內外華僑的愛國情懷匯聚成支援抗戰的磅礴力量。

薪火相傳:立基香港續寫「金融報國」新篇

1947年,集友銀行在香港註冊成立,開啟了「立基香港,聯繫華僑,服務社會」 的新征程。二戰結束後,香港憑藉區位優勢,轉口貿易與金融業快速復甦,集友銀行抓住機遇,陸續開設 24 間分行,進一步擴大僑匯服務範圍。

從支持新中國建設到投身改革開放大潮,集友銀行始終堅守愛國初心,上世紀 50 年代,積極協助僑胞將資金匯回國內,支援國家工業化建設;改革開放後,主動對接內地市場,為僑資企業在內地投資興業提供金融服務;近年來,更是依託香港國際金融中心地位,為祖國對外經貿合作、文教事業發展牽線搭橋。

八十年風雨兼程,八十年初心如磐。紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,烽火歲月雖已遠去,但以陳嘉庚先生為代表的南洋華僑的愛國精神,仍在集友銀行的發展歷程中代代傳承。站在新的歷史起點,集友銀行將秉持「以行養校」 的初心,立基香港、聯絡華僑、服務社會,在凝聚僑心僑力、服務國家對外開放大局、共圓民族復興中國夢的道路上,續寫新時代的愛國篇章。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多