香港於2023年棄置的塑膠購物袋數量達37.2億個,相等於平均每日丟棄逾1,000萬個。為減低塑膠污染,促進環境可持續發展,嶺南大學(嶺大)跨學科學院的學者及其研究團隊成功研發出一種嶄新的環保生物塑膠物料,它突破傳統塑膠的限制,能在一般環境下,於最短29天之內自然降解為水和二氧化碳等無害物質,為全球減緩塑膠污染提供可行的解決方案。有關論文《可循環再造的生物塑膠材料》近日已於國際頂尖學術期刊《自然通訊》發表。

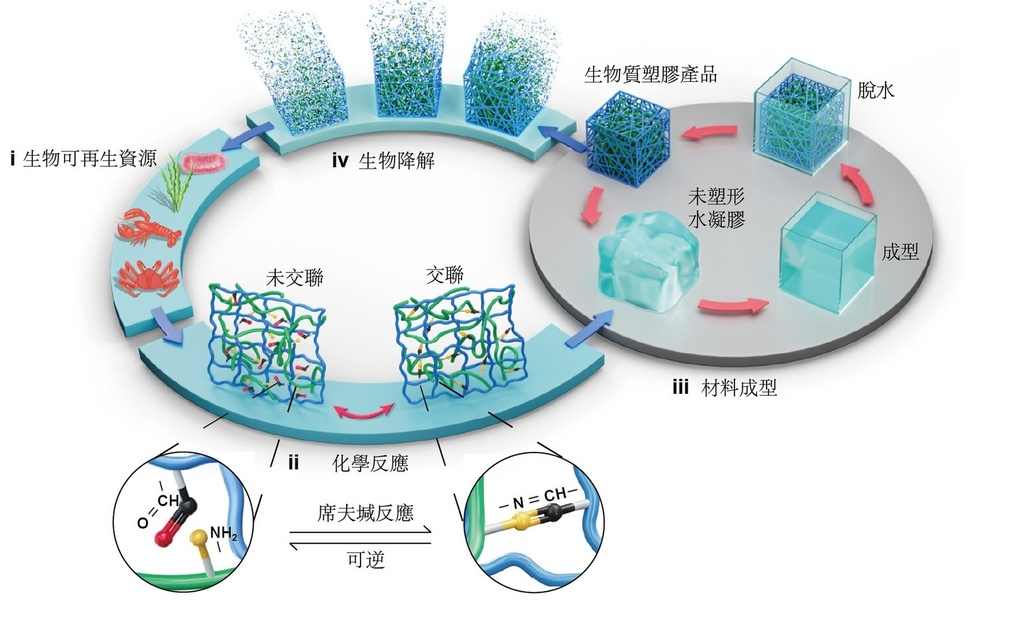

研究團隊包括嶺大跨學科學院院長及跨學科講座教授陳曦教授,以及跨學科學院助理教授柯宇杰教授(論文第一作者),他們聯同美國北卡羅來納州立大學、以色列希伯來大學、新加坡科技研究局、新加坡南洋理工大學、新加坡國立大學、新加坡科技與設計大學等專家學者,聯合開發一種新型環保生物塑膠⸺可降解、可循環再造,採用多醣及源自天然植物和生物廢棄物的基因分子結構設計而成。與一般塑膠的耐用性相若,新型環保生物塑膠除了防水,亦可加工製成堅固的膠片或膠粒。

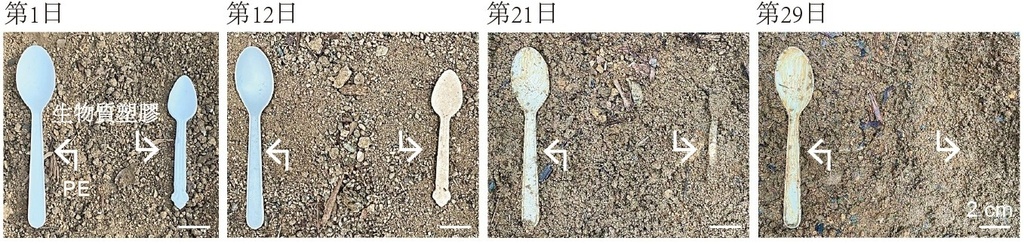

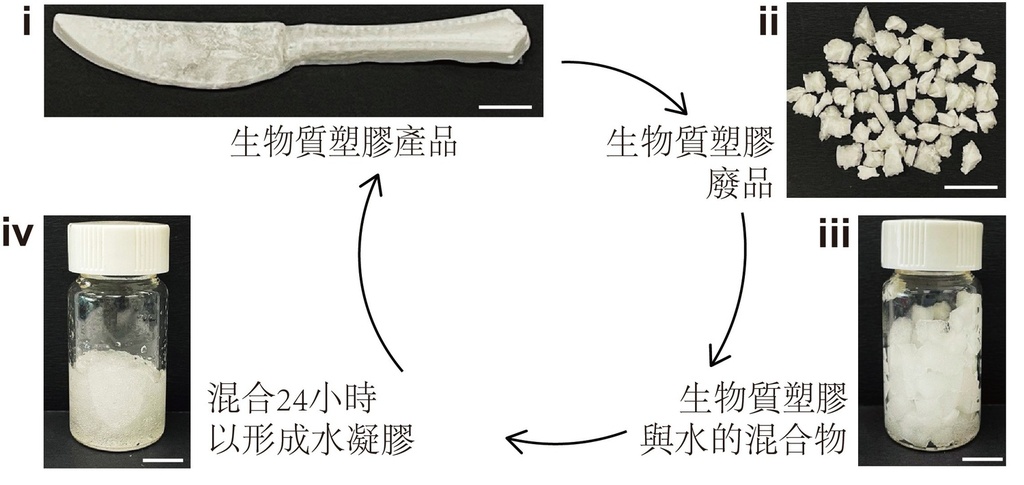

團隊在模擬真實環境的實驗中發現,以新型環保生物塑膠製成的匙羹,與全球普及使用的「聚乙烯」(Polyethylene, PE)製成的傳統塑膠匙羹,一同埋在常溫環境下的土壤中,新型環保生物塑膠匙羹可在最短29天內自然完成降解,並完全消失,分解成水和二氧化碳(圖一),過程由土壤中的天然微生物推動。相比之下,傳統塑膠匙羹並沒有分解,維持原狀。測試亦證實,新型環保塑膠的基因分子結構具生物相容性,在特定條件下可被水溶解,回收後亦能循環再製成新的塑膠(圖二、三);而遇到一般油、酒精或清潔劑等常見的有機溶劑時,仍能保持一定穩定性,不會輕易溶解,以確保其使用的安全性。

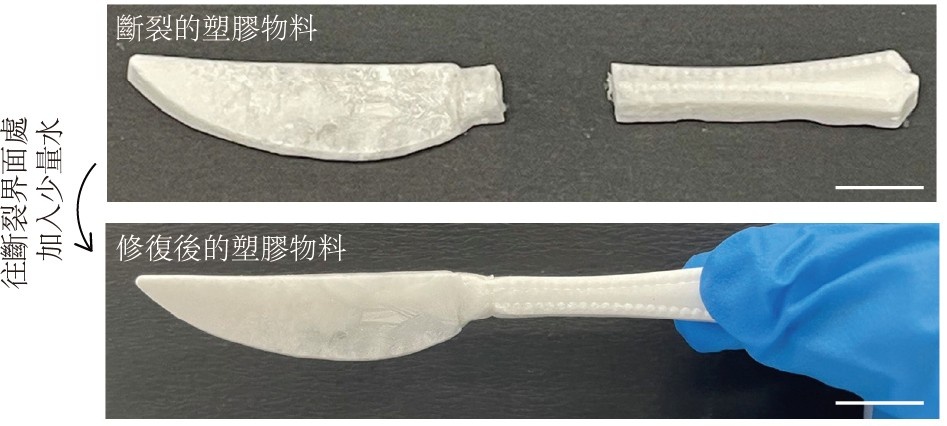

此外,新型環保塑膠物料具有「自我修復」功能,實驗證實,若物料表面遇到輕微破損,只要於常溫下在裂縫或刮痕加入少量水,其化學結構能夠重新結合,恢復原來的分子結構及承載能力,過程中不需要額外加熱或經化學處理(圖四)。對比現時市面流通的「可降解生物塑膠」,例如聚乳酸(PLA)需要在工業級環境才能降解,而且降解後的混合物亦不適宜成為再生原料製成新塑膠袋,團隊研發的新物料真正做到循環再用。

研究團隊指出,這種物料的另一個重大突破,是其在降解過程中產生的「微塑膠」殘留量極低,在動物實驗中亦證實其體內沒有殘留微塑膠,這意味著新型物料能有效解決目前全球最棘手的環境議題之一⸺微塑膠污染。微塑膠是由大型塑膠製品分解而成,廣泛存在於海洋及土壤中,如何防止其進一步擴散成為科研焦點。是次研究成果正好回應這一迫切問題,既可加快處理回收塑膠,減少碳排放,亦能避免對環境和人體造成二次污染,更符合環保要求。

嶺大跨學科學院院長及跨學科講座教授陳曦教授表示,塑膠的分解需時可以達至數百年,對堆填區造成長期負擔,而且對海洋生態與公共衛生亦構成威脅。他表示:「這項新型物料的用途不止於膠袋,未來更有潛力應用於其他塑膠用品,包括一次性餐具等日常用品。此外,其分子結構亦能精確加工至納米尺寸,製成精細的微型部件,應用於電子產品或高科技材料。而新型物料在正常使用下不會溶於水中,回收後在水中加入特定酵素,最快可於120分鐘內完全分解。團隊相信,此創新的材料科學突破,能從源頭減少塑膠對環境造成的負擔。」

嶺大跨學科學院助理教授柯宇杰教授表示,現時大部分商業塑膠來自不可再生的化石燃料,加劇碳排放及對環境造成負擔。他表示:「新研發的生物塑膠屬於可持續的替代品,其生產所涉及的碳足跡大幅低於大部份商用塑膠,團隊希望能在零售業推出新型的購物袋,配合回收和循環再造,顯著減輕香港堆填區的壓力。研究團隊亦正與多個國際合作夥伴探討應用方案,包括在食品包裝、購物袋、物流配送及農業等範疇進行初步測試,期望推廣新型物料逐步替代傳統塑膠,並推動各行各業朝向『零塑未來』,為全球可持續發展作出貢獻。」

本次跨學科研究結合化學工程、環境科學與材料科技的成果,與聯合國可持續發展目標(SDGs)中有關負責任消費與生產(SDG12)及氣候行動(SDG13)的目標互相呼應。嶺大近年積極推動跨學科研究與創新,並致力於應對氣候變化與環境污染等全球挑戰。此次新型可降解塑膠物料研發的突破,展現香港高等教育在推動可持續發展方面的重要角色。

請按此閱讀全文:Sustainable DNA-polysaccharide hydrogels as recyclable bioplastics | Nature Communications。

今日熱搜

今日熱搜

本週熱搜

本週熱搜

本月熱搜

本月熱搜

查看更多

查看更多